人生此在的黑夜和白昼

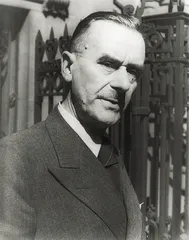

作者:薛巍 ( 哲学家海德格尔

)

( 哲学家海德格尔

)

卡尔纳普与海德格尔

20世纪西方思想界一个重大现象,是分析哲学传统与欧洲大陆哲学传统的分歧,前者偏向科学,后者偏向人文。这一分歧的最集中表现是,分析哲学一方的卡尔纳普在《通过语言的逻辑分析清除形而上学》一文中批判了海德格尔“无本身无着”(The nothing itself nothings)这一命题。在卡尔纳普看来,这种典型海德格尔式的命题在认识上是无意义的,因为它违反了正确的语言逻辑结构。而在海德格尔看来,这样一种诊断没有理解他的意思,是源自对逻辑特征的错误迷恋。

卡尔纳普在文中说,“无本身无着”这句话的问题在于,它违反了“无”这个概念的逻辑形式,在这句话中海德格尔把“无”既用作名词又用作动词,而现代逻辑表明,它既不是名词,也不是动词。存在(to be)只能与谓词连用,不能与名称(名词和专有名词)连用,比如可以说“I am hungry”(我很饿),但不可以说“I am”(我存在)、“God is”(上帝存在)。

1935年,海德格尔在讲座《形而上学导论》的一份原始草稿中对卡尔纳普的攻击做了回应:“根据(逻辑实证主义)这样一种思维方式,真理不再是存在者的敞开,也不再是正在敞开的此在的共识与基础,真理被转向确定性——转向思想的保障,即保护数学思想免于一切不能由数学来思考的东西的侵扰。这导致了世界最终的无神。”

分析哲学和大陆哲学的分裂看上去是如此尖锐和不可化解,但美国斯坦福大学哲学系教授迈克尔·弗里德曼在《分道而行:卡尔纳普、卡西尔和海德格尔》一书中说,这种对立在历史上既非向来如此,也曾经有一位英雄试图在二者之间架设沟通的桥梁,“20世纪分析哲学与欧陆哲学之间变得几乎完全缺乏相互理解,是源于1933年纳粹的掌权以及随之而来的知识分子流亡”。在这之前,由卡尔纳普所代表的逻辑实证主义非常积极地参与德语哲学舞台上的其他潮流,他相当深入地研究过海德格尔的《存在与时间》,曾经在达沃斯跟海德格尔一起散步、讨论。纳粹兴起之后,卡西尔和卡尔纳普先后于1933和1935年移居国外。科学的哲学完全离开了德语世界,此后两大传统才第一次变得彻底疏远,以致几乎完全相互不理解。

( 哲学家卡尔纳普

)

( 哲学家卡尔纳普

)

海德格尔否认而卡尔纳普肯定逻辑和精确科学在哲学上的核心地位,卡尔纳普引述过海德格尔下面的一段话:“如果科学不严肃对待‘无’,那么科学号称的审慎与优越都将变成笑话。只是因为‘无’是显明的,科学才能把存在者本身作为研究对象。只有当科学从形而上学那里获得存在时,科学才能不断获得新的基本任务,其基本任务不在于积累与整理知识,而在于对自然与历史的真理的整个空间永远进行新的开拓工作。”在这里海德格尔表达了“形而上学”一词的原意——“物理学之前”。

卡西尔也是由科学往前追溯。他创立了一个符号形式的哲学体系,他认为,神话、宗教、语言、艺术和科学都是构建现实的方式,每一个都有其自身的真理标准。他像黑格尔一样,把历史看做自由的逐渐展开,所有的符号形式在这个过程中都有其位置。最初是神话,随后宗教从神话中出现,艺术又从宗教中出现。同时,在另一个方向上,从神话中又诞生了科学。它们都是人类通过符号给世界建立秩序这一冲动的表现。他说:“人类文化是一个整体,是人类自我解放的进步过程。”

( 小说《魔山》作者托马斯·曼

)

( 小说《魔山》作者托马斯·曼

)

《卡西尔传》的作者爱德华·斯基德尔斯基说,分析哲学和欧陆哲学追求各种文化之外的立场,某种关于意识、意义或世界的绝对观念。卡西尔的理论则更像是经验人类学或文化研究,他的方法是归纳的,而不是演绎的。他从各种文化形式出发,致力于把它们作为一个整体来理解。

迈克尔说,海德格尔本来对数学物理学基础的革命有着敏感的意识,但由于他与卡尔纳普和卡西尔相遇的压力,海德格尔越来越对这些发展持严重轻视的态度,它们最终被视为完全缺乏真正的哲学重要性。“除胡塞尔本人的早期努力外,卡西尔是能够严肃地力图理解精确科学内部的发展以及当时历史和文化科学中的混乱的20世纪唯一重要的哲学家。只有他有条件调和所谓两种文化(自然科学与精神科学)的思想取向之间越来越大的思想张力。”迈克尔感叹卡西尔在1945年过早去世,在为符号形式的整体设置一种背后的统一性方面尚未取得成功。

海德格尔与卡西尔

1929年三四月间,在瑞士达沃斯,瑞士、法国和德国政府资助了一门国际大学课程,其最精彩的部分是当时德国的两位顶尖哲学家卡西尔和海德格尔所做的一系列讲演以及两人随后的辩论。这些活动卡尔纳普都在场。

参加魔山高原上的哲学最高级会晤的,一方是精力充沛、果敢坚毅、表情严肃的海德格尔,另一方是满头银发、外表庄重、思想天地广阔、提问题视野全面的卡西尔。卡西尔刚刚完成巨著《符号形式的哲学》,海德格尔则刚刚出版了《存在与时间》;当时卡西尔55岁,海德格尔还不到40岁。

萨弗兰斯基在《海德格尔传》中写道:“在达沃斯白雪皑皑的高峰上,展开了一场形而上学的白刃战。托马斯·曼在他的1924年发表的小说《魔山》中,让人文主义者塞特姆·布里尼同耶稣会修道士纳福塔在达沃斯上面进行了一场大辩论。它是这个时代思想家大战的典范。塞特姆·布里尼这一方,是顽固不化的启蒙运动的宠儿,是自由主义者、教会的反对者、口若悬河的人文主义者。纳福塔这一方,是非理性主义和宗教裁判的追随者,热恋着死亡和充满暴力的性爱。对塞特姆·布里尼来说,精神是生活的力量,它为人类带来利益和快乐。纳福塔则爱上了反生活的精神。塞特姆·布里尼想提高人,安慰人,发展人,纳福塔则要使人惊恐不安,更把人从人文主义的卧榻上惊起,将人从他的教育的居室中驱除出去,彻底摧毁他自己的狂妄自大。塞特姆·布里尼与人为善,纳福塔则是形而上学式的恐怖主义者。”

萨弗兰斯基问,在卡西尔身后站的是塞特姆·布里尼的幽灵,在海德格尔身后是纳福塔吗?他的回答好像是肯定的,他写道:“如果人生此在由两幕组成,一幕是黑夜,它从其中发源;一幕是白昼,它克服了黑夜。卡西尔把注意力放在第二幕上,即文化的白昼。海德格尔关心的是第一幕,他盯着我们从中走出来的那个黑夜。他的思想使那个黑夜稳固了,以便使某种东西被它衬托出来。”

二者的对立是相当尖锐的,卡西尔强烈反对作为符号动物的人类被限制在无理性的有限领域。康德已经表明,有限的人可以从有限中解脱出来,进入客观有效的、永恒必然的真理的领域,无论是谁在道德经验上还是在数理科学上。基于此,卡西尔问海德格尔,他是否想完全否认这种在文化中表现出来的全部客观性和绝对性,坚持一切真理都是相对于此在(具体而有限的人)的。

卡西尔认为,文化为人准备了宽敞的房舍,海德格尔批评卡西尔对精神的居室想得过于安逸。卡西尔把注意力放在文化的超越性成果上,把人类能够创造文化当成他的无限性的标识,认为人类能战胜生存的偶然性和短暂性。“他满足于信任历史。20世纪的灾难应该永远地消除这种自满。假定人类总体上在走向自我解放,会禁绝我们非常需要的批判性观点。”海德格尔说,此在的虚无性并不是悲观主义和多愁善感的理由,而是为了理解,本真的活动只有当阻碍存在时才能存在,使人类免去与有限性和虚无性的争斗,会导致对哲学的最根本任务的忽略:将人从只知使用精神产品的懒洋洋的状态抛回他严酷的命运中去。

海德格尔和卡西尔辩论的结果,“似乎是海德格尔赢得了达沃斯那些年轻学生的支持”。对此斯基德尔斯基的解释是:“卡西尔把哲学想象成对文化的阐释,因为他认为文化是一种解放的力量。但20世纪科学扭曲,人文科学堕落,哪个都没有带来解放。更年轻的一代寻求一种超越文化潮流的标准。逻辑实证主义在可证实原则中找到了它,海德格尔在本真存在中找到了它。卡西尔的自由主义的进步主义则没找到。”但60年后,卡西尔的进步主义成了更受欢迎的观点。■

(文 / 薛巍) 黑夜人生哲学研究海德格尔科学现象学哲学人生哲学哲学家白昼