格格不入的柯林武德

作者:薛巍(文 / 薛巍)

( 英国哲学家艾耶尔

)

( 英国哲学家艾耶尔

)

相对预设与绝对预设

柯林武德在53岁去世后近70年间,都没有人写一部他的传记,这部分是因为柯林武德在1939年写过一部很成功的自传,记述了他那狂热又与世隔绝的精神生活,写得咄咄逼人又引人入胜。但柯林武德只是有选择性地介绍了他的经历,没有全面介绍他的私人生活,读者需要一部柯林武德传记,对他的生活加以综合和情节化。美国耶鲁大学最近出版了弗雷德·英格利斯写的柯林武德传,作者不畏艰难地交代了柯林武德所处的文化和精神背景。

13岁以前,柯林武德一直在家里接受教育。在父亲指导下,他4岁就开始学习拉丁文,6岁开始学习希腊文。8岁时,就读了康德的《道德形而上学原理》。“我心中漾过一阵愤愤不平的波澜,因为我发现自己读不懂这本书。承认这一点实在羞愧,竟然有这样一本书,它用英语写成,句子也符合语法规范,而它的含义我却茫然不解。虽然我不能理解这本书的内容,但不知为什么我却感到它是我将来要干的事业。”

他的母亲弹得一手好钢琴,每天早餐之前都会弹奏一小时,这使他熟悉了贝多芬的奏鸣曲和肖邦的大部分作品。他父亲是一位画家、小说家,是艺术评论家约翰·拉斯金的朋友和秘书。

英格利斯依次评价了柯林武德的著作:1916年出版的《宗教和哲学》、1933年出版的《论哲学方法》和1938年出版的《艺术原理》。在自传和《新利维坦》中,柯林武德写出了“英语中最激烈、性情、智慧和诗意的一些语言”。

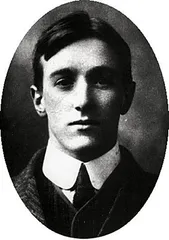

( 柯林武德 )

( 柯林武德 )

在最后一章中,英格利斯阐述了柯林武德在哲学和社会研究等领域的影响。在上世纪60年代,文学评论家们也经常提到他。列维斯曾经在评论中将他跟劳伦斯和布莱克并列,称他是一个“真正创造性的心灵”。

牛津大学哲学教授赖尔在50年代曾经说,正确地阅读过去的伟大哲学家的著作的方法是,把他们的著作当做发表在上一个月的学术期刊上的文章。这样的话,柏拉图的《巴曼尼德斯篇》就变成了在努力提出罗素两个世纪后完成的类型理论,康德《纯粹理性批判》中的先验观念论透露出的是赖尔的同事斯特劳森所说的描述性形而上学。这种对哲学经典的理性重建往往会舍弃那些作品内在的自洽,也跟赖尔的前任柯林武德的观点背道而驰。柯林武德坚持的一个重要原则是,把一种不属于某个作者的观点归到他头上,就像“往他的口袋里塞进一封卖国信”。

( 牛津大学哲学教授赖尔

)

( 牛津大学哲学教授赖尔

)

虽然今天越来越多人在致力于研究柯林武德的著作,但柯林武德的名气在他去世后一直没能真正从它受到的破坏中复苏。这是因为赖尔和奥斯汀等日常语言学派哲学家在战后成为霸主,1958年一份对1900年以来英国哲学的调查甚至丝毫没有提及柯林武德。

柯林武德部分是自主选择了遗世独立,他在自传的最后一章中猛烈地批评当时的政治氛围和同时代人的自满。1938年10月,在牛津即将举行投票时,柯林武德却登上了一艘驶往爪哇的汽船去做考察。

柯林武德著作一个重要的主题是哲学揭示我们如何建构对现实的经验。在每一个观念、命题和行动背后都有一种预设,比如一件测量仪,在它被使用时我们假定它是精确的。每一个预设之后还有预设,直到抵达绝对预设,比如“每一事件都有一个原因”。绝对预设不能被经验证实或证伪,它们是判断经验的手段。虽然绝对预设也会变化,但这种变化不是有意识的,涉及放弃我们的大部分习惯和标准,这可以看做是库恩的科学范式理论的先声。

重新统一心灵

艾耶尔在1982年出版的《二十世纪哲学》中专为柯林伍德设了一章,他说:“柯林武德的《精神镜像》是一本颇为奇特的书,艺术、宗教、科学、历史和哲学被表述为一种以真理为目标的障碍赛中的竞争者。艺术最先败下阵来,接着宗教也败了下来,只有科学试图将具体世界引向统一,但这种企图却破坏了它的具体性。在这里历史取得了成功,即使如此,历史也并没有得奖而归,这就为哲学保留了地盘。但它与其说是作为获胜的竞争者而留了下来,倒不如说是作为裁判者,就像《爱丽丝漫游奇境记》中描述的决赛上,判决每个竞争者都赢得奖赏的裁判者一样。”

柯林武德并不是要树立哲学的最高权威,而是想重新统一各种经验形式。人们对艺术、宗教和哲学有着一样的需求。“大众并非真的对艺术、宗教或者哲学无动于衷。每个人都希望住进漂亮的房子,拥有赏心悦目的家具和陶瓷器皿,并且穿着体面的衣服。每个人都希望看到酒馆和市政厅被建筑、装潢得富丽堂皇。每个人都需要信仰,在自己遇到困难时得到指引,面临诱惑时得到支持,陷入悲伤时得到安慰。而且每个人都希望知道他从哪里来,要到哪里去。”

但在现代,大众对艺术、宗教和哲学的需求得不到满足;一大群艺术家、哲学家和牧师无法为自己的商品找到市场。

在历史上,各种经验形式曾经是统一的。在中世纪,个人是其所属行会、教堂、修道院及其封建等级的成员,在这些公共机构内部,他找到了自己被要求所处的位置、自己所做的工作,并且为他的商品找到了市场。他被容纳在这个大组织中,他可以把自己奉献出来,履行由身份地位安排给他的义务,这些义务占用了他所有的精力和全部的生活,公共机构对个人功利和幸福发挥了卫道士的作用。当然中世纪生活并不是完美的,它容易诱发腐败,具有平民化的趋势,活动范围过于狭窄。但在那种社会条件下,知道自己可以日复一日自由地继续创作自己能够创作的最好的作品,而且还有一个接受这种作品的稳定市场,并因此维持着自己的生活,没有什么比这更真实、更持久的幸福了。“如果一个人富有到足以不计报酬、默默无闻地工作,那么这个人就是一个相对未开化的原始人。如果一个人只有在为每天的生计而辛苦操劳的同时,悄悄创作自己的作品,那么这个人就是一个奴隶。”只有以自己的工作为生,并在这件工作中做着自己想做的事情的人,才能获得完全的自由。

中世纪的人们沐浴在他们的现存制度优越论中,因为他们坚定地拥护心灵统一的原则。对他们来说,没有任何精神活动是以自己的名义并且出于自己的目的而存在的。艺术是宗教的侍女,但也正是由于这个事实,宗教获得了艺术特征。哲学在表面上附属于宗教,但这也赋予了宗教以一种哲学色彩。但中世纪艺术、宗教和哲学的统一是一种低水平上的统一,各自都带有幼稚、原始和不成熟的气息,在文艺复兴之后、它们迈向成熟的时候就要分离。中世纪的自由,是一个人占据他希望占据的位置并且在占据中找到乐趣的自由,这是一种没有冲突的积极的自由。文艺复兴的自由是这样一种自由:一个人发现自己可以离开指定的位置,并且不会受到被冒犯的上帝迎头痛击而从容地走入世界中。但是上帝受到了冒犯,也就是说,一个人是以内部冲突为代价来换得自由的,这是一种否定的自由。“对文艺复兴来说,在莎士比亚那里,即使是最轻松的喜剧,生活的可怕也潜伏在玫瑰的叶子中。”

柯林武德认为,现在是一切反对一切的战争:艺术反对哲学,这两者又都反对宗教。只有在一种完整的、未受到分割的生活中把它们重新统一起来,我们的病症才能得到治愈。我们的任务是寻求这种生活,逆转文艺复兴的工作,使中世纪得到恢复,使提香、路德和笛卡儿统一起来。这也就是韦伯所说的除魅的世界,或许再也不可能也不应该有统一的人生意义了。

<p "="">柯林武德的政治哲学也日益受到关注。他说,科学视界的扩大和自伽利略时代以来科学发展的突飞猛进,开创了一个全新的时代,中世纪的水轮和风车让位给了功率和精密度都让人难以置信的现代机器。但在对待自己的同胞方面,人们仍旧停留在中世纪的水平上。“好心的糊涂人说有必要改造人心,但麻烦显然是出现在脑子里。需要做的不是增进善意和人类之爱,而是更多地理解人类事务,知道如何处理它们。”理解人类事务就要从历史中汲取智慧。 柯林格格不入武德