迟来的地铁热

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

经济刺激计划半年后,监管层意识到产能过剩的威胁。这次产能过剩的表现,不仅是钢铁、水泥等已经过剩的传统产业仍在盲目扩张,风电、多晶硅等新兴产业也出现重复建设倾向。但在发改委直接调控的领域,比如地铁,这个曾经被两度叫停的行业,现在却被慷慨地一次性补偿,22个城市的地铁建设规划得到了批复。

国务院这次批复的地铁规划包括79条线路,并不包括在建项目,完全是新线路。这也意味着,到2015年前后,我国建成和在建轨道交通线路将达到158条,总里程将超过4189公里。按规划,北京地下铁路里程有望在2015年居世界第一;世博会的建设高潮过后,上海地铁的运营距离则将达到345公里左右,继伦敦的408公里、纽约的370公里之后,居世界第三位。当然,说起轨道交通的便捷,发达城市还包括地上运营的城市铁路、城际铁路等整个铁路系统,比如东京,只算“地下铁”,东京的里程只有300多公里,但是东京承担城市轨道交通的不只是地铁,还有许多私营铁路承担城市轨道交通任务,可以利用的城市轨道交通达到2000多公里,北京、上海赶超的只是“地下铁”里程而已。

除了北京、上海这样的超级大都市,我国人口百万以上的城市超过100座,300万人口的近20座,这些城市均表现出不同程度的交通拥挤,亟待发展轨道交通。目前国务院批准地铁建设对城市规模的要求也正是300万的人口。另外则要具有相应的经济发展水平:GDP在1000亿元以上,地方财政一般预算收入100亿元以上,而轻轨的标准只要达到上述条件的60%即可。算上外来人口,目前全国有将近50个城市具备了轨道交通的建设需求和条件。

这些城市的居民翘首以盼地铁,实际上已经盼了7年。2002年,国务院决定冻结各城市地铁立项,当时杭州、沈阳等城市都准备上马地铁。叫停的原因则是地铁太过“烧钱”,一公里几个亿的造价,很可能令地方政府背上沉重的债务。1995年,青岛地铁、重庆地铁因缺乏资金,工程半途而废,国务院就曾出台通知,不再批准地铁项目立项。

发达国家的经验,1000多万人口的都市,轨道交通承担了70%的公交运量。对轨道交通的需求实际上是消费升级的一种体现。根据工业化国家的经验,工业化进入中、后期阶段,经济增长将由投资型转向消费服务型驱动。消费结构迅速变化、服务型消费快速增长,消费的产品中交通运输就是重要一项。根据苏联的一项研究,运输疲劳使劳动生产率降低,坐公交车,劳动生产率降低7%,坐地铁降低4%,乘客选择轨道交通系统就意味着选择了舒适的交通工具,城市拥有完善的轨道交通网络意味着生产率的提升。但地铁又的确是一个太过烧钱的大工程,没有足够的消费能力无法支撑其应用,没有足够的积累也无力兴建动辄百亿元的工程。若以计划经济的眼光,地铁工程的调控也因此颇有艺术成分。纵观世界各国地铁开发利用的发展历程,一个国家人均GDP在500美元以上时,地铁开发利用成为需要;当人均GDP进入500~2000美元阶段时,地铁得到较为广泛的开发;当人均GDP在2000美元以上时,城市地铁开发利用将向高水平发展。

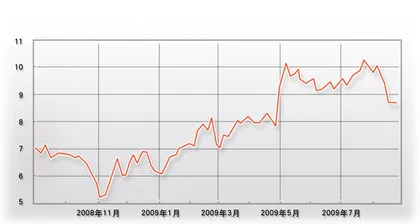

赶超型国家和地区的经验,地铁的建设多集中展开。在日本,上世纪六七十年代人均收入从1000~3000美元的飞跃中,地铁建设大规模铺开。韩国首尔地铁建设经历了两次跳跃式集中发展时期,1974~1985年,建成134.9公里,每年建设12公里。此后10年内处于停止状态,1994~2000年又以每年24公里的建设速度完成了余下4条线路的建设。香港地区地铁的集中建设期则集中在十余年间,1975年动工兴建,至1989年主体基本完工。与周边国家和地区比较,我们的大规模建设起步要晚得多,韩国1977年人均GDP达到1000美元,香港地区是1971年,地铁均是在这一个“关口”后起步。实际上,韩国第一个地铁高潮即将结束的时候,人均GDP才达到了2000美元。当然,彼美元已非此美元,那时的美元远比现在值钱。但所有这样用于参照的国家或地区,因为人口少,城市间贫富悬殊都没有我们这样大。当杭州、西安、武汉、成都和沈阳等城市比试着哪家最先通地铁的时候,这些城市中已经有城市人均GDP突破1万美元。杭州,这个屡次因醉驾蒙羞的城市,其富裕程度和地铁缺失也是这些城市中反差最大的。

正如《经济学家》一篇文章阐述的,大举修建城市间的公路和铁路,可以降低内陆地区的运输成本,从而提高这些地区的生产率,使我国在全球危机中仍保持较高的增长率。而大规模兴建地铁,也是对拥挤的城市交通的一次大疏通,把阻碍生产率的因素抹平。■ 地铁迟来