南京路1949,新旧时代交界处的社会景观

作者:王恺(文 / 王恺)

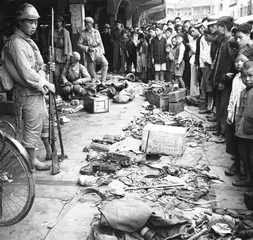

( 解放军清理国民党军队遗留下来的物资 )

( 解放军清理国民党军队遗留下来的物资 )

序幕:1949年5月25日的南京路

“共军自衡山路一带,合队向东徐徐经进,纪律甚佳,秩序井然。”这是尚未被整编的《申报》特派记者于1949年5月25日凌晨4时所发的报道。这支向东的队伍沿途未遭遇战斗,清晨时,从徐家汇到南京路大小的屋檐下和衣而卧的人民解放军给上海市民们上了第一课。

特别是对于不看报的唐薇红而言,那天,刚走到南京西路上的平安电影院,就看见路边灰扑扑躺着的军队,“瞬间有被刺了一下的感觉,觉得这军队与以往的军队大不相同”。

“那时候我们哪里看报,看报是先生的事情,太太只管管家里的生活,剩下时间就是打麻将,跳舞,找好的裁缝缝衣服。”那时她刚结婚,还不到20岁,已经安心过起上海主妇的日常日子。

不过,这麻将桌也并不安生,1948年底,周围的亲戚朋友都陆续离开了上海,“我们没走,就是觉得出国也没好日子过”。从小她就看着南京路、淮海路上白俄流亡贵族,“他们在自己国家也都是王公贵戚,可是流亡到了上海,女的在小酒吧当招待,要不就是当舞女,男的沿街卖肥皂”。那肥皂买回去,晒晒太阳就化成了一点点,她用手比划着大小。

( 1949年5月27日,解放军战士入城后,不惊忧上海市民,露宿街头 )

( 1949年5月27日,解放军战士入城后,不惊忧上海市民,露宿街头 )

现在已经82岁、但是穿着异常鲜艳的唐薇红心目中,上海历来是个安逸所在,加上家庭的矛盾,使她更不愿离开上海。“我们家是个大家族,我是庶出,从小就受气。”她对共产党有真心的期待,“感觉到人人平等,肯定比以前的社会要好”。

所以,尽管周围有不少人张罗着买票离开,麻将搭子常常拆散重组,可她铁了心不走,只是三天两头坐家里的包车去十六铺码头送人。码头的乱象并没有干扰她每次去都更换不同的旗袍。

( 1949年5月25日,当年28岁的陈炜第一时间通过电台向上海市民宣布这个城市解放的消息 )

( 1949年5月25日,当年28岁的陈炜第一时间通过电台向上海市民宣布这个城市解放的消息 )

几个月来,从南京路到十六铺码头的那段外滩成为最拥挤的地方,“甚至一向安静的华懋饭店(现和平饭店)门口都挤满了人”。1948年底,美国驻沪总领事劝美国侨民小心对待时局,唐家也有不少美国朋友开始离开。到了1949年5月份,上海的5000多名美国人大约只剩下1200个。“白俄也离开了,他们成群坐着国际难民组织专门提供的轮船,据说是先到菲律宾再想办法。犹太人去的地方更是五花八门,有去澳大利亚的,也有回欧洲的,最多的是去美国。”

刚开始,轮船公司还提供彩带,岸上的人和船上的人各执一端,“后来就没有了,乱哄哄的,只听见嗡嗡的说话声”。走的人越来越杂,甚至在码头上,还碰到了她经常去做衣服的南京路上鸿翔公司的几个裁缝师傅,也离开上海乘船去香港。“因为他们的大主顾都走了,他们告诉我,未来的上海人都要穿人民装,他们的手艺没用了。”

( 解放军某部行经上海国际大饭店的情景 )

( 解放军某部行经上海国际大饭店的情景 )

码头的景象让生活在安逸中的她深刻感觉到离愁别绪。外国人的急剧减少改变着上海的面貌,不过她还是安慰自己,有永安公司在,即使外国人离开了,“舶来品也不会缺多少”。多少年来,南京路上的永安等几家商店始终紧跟时尚,“战后美国刚有的玻璃丝袜,上海没几个月就流行开了”。

留在上海的中上层市民大多和她有共同的想法,尽管麻将桌上从21日开始能听到郊区传来的炮火声,可是大家还是生活如常。上海市长吴国祯从1948年底就开始实行的“储粮,储菜”活动使很多家庭并没有受到饥饿的威胁,唐薇红说:“我家存的酱菜到1950年才吃完,婆婆是个很会做人家的宁波老太太,那段时间很想出外去吃饭,换换口味。”国际饭店的二楼是北京菜,但是带有海派风格的北京菜,即使是在解放军进城的那几天,唐薇红和丈夫还是在那里,享受银制的盘子上切片端出来的烤鸭。“我印象中,像国际饭店就没有关过门。”

( 评弹名家陈希安 )

( 评弹名家陈希安 )

就是在这样的环境下,5月25日唐薇红照常出了门。“24日,国民党军队下戒严令,不允许出门,25日早上醒来,已经是共产党的天下了。”她还记得,那天从西藏路南京路口走过时,还听见沐恩堂敲响了过节的钟声,9点过后,南京路上的大多数商店照常拉开了铁门闸,成群结队的市民们好奇地观看着解放军,纪律严明、穿着布鞋的年轻战士们和前些天国民党的失控军队形成了鲜明对比,他们走在陌生的南京路上,周围是他们首次见到的摩天大楼和电梯。

当年28岁的陈炜也在那天清晨匆忙从南京路走过,赶往位于延安路上的一家私营电台,她不会知道,机遇选择了她来向上海市民宣布这个城市解放的消息。

( 南京路上高耸的国际饭店曾经是上海的地标建筑 )

( 南京路上高耸的国际饭店曾经是上海的地标建筑 )

天还没全亮。那天上海在下雨,天空灰蒙蒙的,在家里就听到街道上声音杂沓,车轮滚滚。刚上到南京路上,她就兴奋地去找站岗的解放军握手,可是手里拿着枪的解放军战士没有理睬她这个穿着旗袍、相貌秀美的“资产阶级女性”。

“其实我当时是上海广播乐团唯一的地下党员。”只是同团成员都还不知道她的身份,“1946年,我和音乐学院几个同学一起组成了广播乐团,也是因为当时80多家广播里面,播的基本都是靡靡之音”。

( 评弹名家王柏荫 )

( 评弹名家王柏荫 )

广播乐团的6个女孩子在电台演唱中外艺术歌曲,“其中有很多是舒伯特的”。这使她们在当时的上海显得非常清新。她印象最深的,是一首苏联电影的插曲《贝加尔湖》,现在已经88岁的她突然用柔和的声音为我们唱了起来:“贝加尔湖是我们的母亲,她温暖着流浪者的心,为争取自由而苦难,我流浪在贝加尔湖边。”

那电影是讲一个苏联大学生放弃了去美国的机会,而选择了在西伯利亚地区教音乐的故事,“当时苏联给我们的印象,就像电影里面演的这样,是一个理想的国家”。而且在当时的上海,不少市民都是这么想的,她们在电台里唱完这首歌,就有很多听众写信来,要求她们反复教唱,“后来我终于有机会去了贝加尔湖,第一时间涌上心头的就是这首歌”。

( 解放前一直从事皮草生意的朱联章 )

( 解放前一直从事皮草生意的朱联章 )

1949年3月,陈炜接到党的任务,一定要在解放军入城的第一时间把解放军的安民告示广播出来,“我和另外一名同志钱乃立一直还在筹划,怎么才能顺利播放这几个告示,没想到,25日那天很顺利”。她还记得,那年雨水特别多,当时上海的排水系统还不够完善,“很多时间,我们到了播音室就把鞋晾了起来,赤脚进行广播”。那时候有个名主持叫白荷,告诉大家这群姑娘是冒雨而来,赤脚在为大家唱歌,听众们很感动。

那天,穿过南京路到了延安路上的上海电台,才发现电台已经被人民保安队管辖了,这些队员很多是南京路上的学徒和店员,“他们年纪轻,从十三四岁就到上海来学做练习生,一方面对社会不满,另一方面又容易接受革命道理,所以地下党在南京路的学徒中发展了很多党员”。

( 20世纪40年代,上海职员早餐的一幕 )

( 20世纪40年代,上海职员早餐的一幕 )

没怎么审查,陈炜就顺利地站到了关键的位置上,当时上海电台只有一名姓杨的副总在主持工作。“大概清晨六七点钟的光景,我们就去了小播音间,我拿着两个布告,对着话筒非常非常兴奋地说:上海的市民们、朋友们、同志们,告诉你们一个好消息,中国共产党领导的人民解放军已经胜利进入上海了,上海已经解放了。”

“这时广播乐团的人也来了,我们当初也收听延安电台的播音,他们也教歌,我们跟着学唱过‘东方红’,这时候我们一起唱起来。”许多年后,陈炜的普通话还是清脆悦耳,可以想象当年她播音的样子。

( 唐薇红,老上海雅致生活的见证人 )

( 唐薇红,老上海雅致生活的见证人 )

没多久,她们就接到苏州河以北尚未解放的地方打来的电话,许多人平生第一次听到“东方红”,他们说:“我们这里还没有解放,听了布告,我们很激动,我们一定安静地在家里等待解放,不去扰乱。”

结束了广播的陈炜走出电台,才发现南京路已经陷入了空前的拥挤中,尽管有警察在维持秩序,可是,这些旧警察已经没有了威风,很多人力车夫开始恢复了苏北乡音,向警察愉快地挑衅:“解放了,你还管我们?”“交通规则是国民党定的,见你的鬼去吧。”

( 徐玉兰,上海的越剧名角,以饰演《红楼梦》中贾宝玉的角色深入人心 )

( 徐玉兰,上海的越剧名角,以饰演《红楼梦》中贾宝玉的角色深入人心 )

一时间,南京路被小汽车、黄包车和三轮车堵得严严实实。“还有些车辆上面写的国民党某某局,可是车上坐的明显不是车主,大概是遗弃的车辆被他们捡了。”警察也明显有些畏缩,不太敢管理。

这种局面到6月2日上海市公安局成立后才好转,新的公安局成立后颁布的第一个法规就是《交通规则》。

重振社会道德:舞厅改为书场

法国历史学家白吉尔研究1949年解放后的上海报刊时发现,当时共产党干部和农村士兵对这个大城市有普遍的不信任感,有人说,上海是寄生虫的城市,是罪犯和难民的城市,也是冒险家的乐园,曾建议要把上海500万人口中的一半迁移到中原地区去。

不过上海同时也是中国革命的摇篮,这城市的双重特性,使多数共产党的领导者决定采取温和的措施来恢复上海的活力。不过,以往任何统治者都没有做到的消除犯罪和色情业、重振社会道德的庞大计划,在共产党执政后开始全面展开了。

南京路作为一条光怪陆离的商业街首当其冲地受到整顿,没多久,唐薇红这样的跳舞迷很快就发现,南京路上依次排开的20多家舞厅迅速减少,有着众多舞女的舞厅成为重点改造对象,即使还开放的也被限定了开放时间,“很多是下午14点到16点,晚上改为说书的地方,不能跳舞”。没有舞台的舞厅,改为书场最便捷。

解放前,南京路上的舞厅盛极一时,唐薇红说:“我最喜欢去仙乐斯,那家的菲律宾乐队非常棒,小号手叫罗比。”这家舞厅据说是跛足的沙逊三世在百乐门受了冷遇而新建的,规模气势都不比百乐门差。而且,这家舞厅收费贵,跳舞的基本上都是中上阶层,适合唐薇红这样的女性去。

“结婚后进舞厅比较麻烦,不能和陌生男人跳,也不可能和女伴跳,两个女人一起跳,就会被人误会是舞女。”丈夫下班后经常被她拖去舞厅,“那是我们的主要娱乐方式”。

后来麻烦来了,丈夫在海关被留用,下班后两人再去舞厅,“可那个时间段已经不能跳舞了,当时我们俩年轻,没耐心坐下来听说书,但从前的很多朋友都在这个阶段疯狂地迷上了听书,那时候这是大家最主要的娱乐方式了”。

弹词名家陈希安先生14岁来上海,正是太平洋战争开始那一年,可是他很快就和搭档周云瑞红遍了上海滩。“我们说的《珍珠塔》,书本身就出名,那时候又是评弹的天下,上海的几十家电台里每天要播几百小时的评弹。”抗战胜利后,评弹达到鼎盛阶段,“一天要唱几家书场,几家电台。没想到解放前后比那时还要发达”。

他和搭档是当时的“七煞档”、“四响档”,前面一个称号略带贬义,是说他们如凶煞,书场都是他们的天下,导致别的说书先生没饭吃——任何大书场都以请到他们为荣,1948年下半年开始,上海的市面开始萧条,可是书场没萧条。陈希安记得,那时候南京路依次排列了20多家书场,许多开设在最繁华的百货公司上的,说书先生们坐着黄包车,一家家的赶场子。

当时就有舞厅开始开辟为书场的,“并不是解放后的发明创造,当时的南京路最好的舞厅经常把一些下午的零散时段开辟成书场,这点和解放后正好相反,不过解放前这种书场都是给有钞票的朋友进的”。

他还记得南京路上几家舞厅改的书场甚至比先施、大新等百货公司里面的书场还要高级,“进去有种外国剧院的感觉,这种书场里面听客以大学教授、公司职员居多。当然,像大资本家、大流氓还是不会来,他们会把我们请到家里唱长包书,我就去过杜月笙家好多次”。

说书先生引领着南京路上的部分时髦,“我们穿什么,听客就穿什么。当时说书先生很有钱,冬天扎皮袍子,里面穿纺绸衬衫,下面穿白底的缎子鞋,一去书场,前面几排的观众全部穿得和我一样,甚至连挽袖口的方式都一样”。大冷天,陈希安他们也穿仿绸的单裤,为的是在台上看起来漂亮,结果“观众也和我们一起挨冻”。

尽管即将解放,可是陈希安他们并没有过多担心,“上海人总觉得任何战争都不会毁掉上海”。1949年的农历正月二十四,他还在南京路上的新仙林书场举行了结婚仪式,“那个书场很大,当天来了1000多名贺喜的听众”。

闲下来,几个人议论最多的是,“要是有闲阶层都去了香港,我们是不是就没听客了?听说共产党要把有闲的人都赶去做工,消灭这一阶层”。可是看着那么多听客在台下,他们又觉得自己的担心很多余。

另一名评弹名家王柏荫的回忆和陈希安一致,他当时和蒋月泉拼档说《玉蜻蜓》,也是四响档之一,“这份生活很惬意,又自由,收入又高,又没老板管着,当时最红的说书先生,一天能说到一两黄金”。20岁出头的他一天要赶10个场子,坐着长包车在南京路上赶场子,车上放着羊毛毯子,比一般的黄包车高级,人家看见这种车来了,就知道是评弹的名角来了,会自动让路。

他用自己说书的收入在南京路青海路的地段顶下了鸣玉坊的几间房住家,花了几两金子,“是个好地段”,旁边住的都是大老板。王柏荫那时候一个人说书,养活全家9口人,还带一个保姆和一个奶妈。

即使在解放军进城的那几天里,南京路的书场也没有停止营业,陈希安的家就安在南京路上梅龙镇对面,“25日早上一起来,发现街道上睡满了军人”。他前段日子在江苏太仓说书的时候,和国民党的伤兵争执过,后来是躲在乡下的一家工厂里才了结此难,看见这些睡在马路上的纪律严明的军人,“心里突然觉得很安慰”。

关于舞厅的禁令越来越多,说书先生们也越来越忙,最大的舞厅像“新仙林”那些,能坐近1000人。这时候没有人敢于开堂会了,都来书场听书,台下大学老师和小店员挤着坐,“还有交际花,穿得很摩登,但是很气派,一点也不暴露”。有钱人坐的是长包席,一买就买一个月的票。

每天下午,舞女们下台就是说书先生们上台的时候。有位说书的小先生18岁就结婚了,是因为他从乡下来的父亲看见了混乱的后台场面,舞女们旁若无人地在小先生的脸上捏两把,“父亲看那样子,哪里行,逼着他早早完了婚”。

很多说书先生在国际饭店长包了公司餐。“解放初那段时间,我们挣的钱比很多小公司老板要多得多,也觉得堂堂正正,也就是我们敢于在外面吃吃喝喝,当时很多资本家都收敛起来。”

6月初,街道上散乱的倒买倒卖银元的“银牛”也几乎在一夜间就消失了,陈希安说:“我们看报纸才知道,南京路上巨大的交易所一天之间就被解放军给解决了,解放军分了5组人迅速占领了交易所,接着就解决银元贩子。”

人民币成为唯一合法流通的货币,当时频频赶场子的说书先生们一个月能挣上千元,“可是我们也知道,这种日子不会很长了”。

“那一段真是评弹演员的盛世。”他们去了香港演出,“纯粹是为了赚钱,那时候哪有觉悟。”他们没想到,再过若干年,“文革”初,评弹团里挖出了“香港特务”成为轰动上海的新闻。

刚解放的时候,上海去香港还很容易,只要去公安局申请就可以。“当时上海去香港的人多,有个逃到香港的老板答应给我们每人每月10两黄金的包银。我们就去了,还去了杜月笙家唱堂会,在那里还碰到了马连良和张君秋。当时有个台湾的老大问我们共产党怎么样啊?还让我们去台湾演出两场,吓得我们都不敢说话,还是杜月笙发了话,说,他们还要回去的。这才把我们救了。”

演出收入并不理想,刚逃去香港的上海人手头紧张,很少有观众,“我们自己降低了酬劳,觉得还是要在上海寻生活”。

王柏荫他们开始说《水浒》,“觉得这是反抗统治阶级的,是革命的,可是我们自己不会写本子,要找人来写,结果又花了很多钱”。

陈希安他们直觉,在新社会里,老书不能再说了,“那时候还真没人来禁止我们,就是我们自己觉得新社会肯定要说新书”。可是新书要创作,创作就要耽误演出,他们去了军管局文艺处,要求成立评弹团,由国家发工资把他们养起来,他们可以安心创作新书。王柏荫说:“我们要求的工资收入比起当时我们挣的钱差多了,可是第一次去没人理睬我们。”

第二次去文艺处,再打报告,这次有人管了,上海评弹团终于成立。演员们先去淮河工地进行创作,回来后第一出新书,陈希安他们四个人理着平头,穿着中山装,演唱的中篇《一定要把淮河修好》。因为他们去创作了很久,观众们很期待这批名角的出场,结果尽管是上海人感到陌生的主题,一说也说了3个月。

去军队演出,他们还用了普通话唱评弹,“这大概也是评弹历史上的头一次”。还新编了地下党的故事来唱,而且越来越不敢放噱头,怕放错了有政治问题。幸亏酷爱评弹的陈云对此发表了看法,说是噱头一定要放,否则就不叫评弹了。

舞厅越来越少,南京路上的闲杂人员也越来越少,新成立的民政局负责对付游民和妓女问题,他们成立了几个建筑大队,专门收纳以往南京路街头的乞讨者和流氓,还把一些人送到周围省份去垦荒,而且,人民政府还专门拨款18万元给妓女治疗性病。

王柏荫他们进出不再乘坐包车,不过他们有了另外的满足,他们是国家干部了,拿固定薪水,而且还可以经常表演给陈云等领导同志听。他家的墙上现在还挂了陈云写给他的一幅字,称赞他的书艺。

唐薇红发现自己逐渐找不到跳舞的地方,直到苏联专家大量来华的阶段,她才重新在苏联专家俱乐部找到了舞厅,她和俱乐部的管理者很熟悉,“那是解放后我们唯一有机会穿晚礼服的场合,解放后我渐渐把那些金色、银色的旗袍都收拾起来了,没想到这时候又翻了出来。俱乐部很严格,女宾穿裤装都不能进去”。

她还记得跳完舞后,和苏联专家们去南京路上的“凯司令”吃夜宵,当时吃西餐的地方也在减少中,“结果有便衣跟上了我们,后来看我们是良家妇女才不跟踪了”。不过这件事对她影响很大,“至少穿的衣服更正规了,即使是旗袍,也不再大镶大滚,只镶一道细边了事”。

另一方面,麻将作为一种资产阶级的娱乐方式也不为新社会所提倡,特别是赌博行为。唐薇红请了几个朋友来家里打梭哈,她自己给每个朋友钱,大家打着玩,结果还是被家里人制止,“因为新社会不提倡这种不道德的行为”。

南京路上的朴素风气

1948年,朱联章的“福利皮货店”在现在南京路的第一西伯利亚皮草店的位置上开张,“那时是用30根金条顶下来的店面,那是个好地方,从国际饭店开车过来,我这里是第一家皮货店,外国人买的特别多”。橱窗里堆积着黄狼和灰背做的皮裘,下面是中国制造的皮包皮箱,“都是顶尖的奢侈品”。

朱联章那时候不过20岁出头,之所以有这么多钱,“抗战胜利后从美国兵那里赚了不少,他们把雪茄、钢笔拿来让我们转手,又从当时我工作的大中华皮货公司买大量的皮包和丝绸”。美国人走了,生意并没有清淡,“当时社会流行穿皮货,不少电影明星来我的小店,买黄狼皮的大衣,两根金条一件。周围舞厅的舞女也跟风来买,不过她们买不起最好的,只能买一般的皮货”。店里的裁缝就雇了4个。

朱联章本来以为生意会越做越大,没想到,“1949年初就不行了,解放后更不行”。皮草作为奢侈品,是最受环境影响的服装,“有时候开张一整天,一个上门的人都没有”。南京路石门路一带本来是皮草店众多的地方,“1949年下半年,街道两边的店老板基本上是面面相觑,不知道生意怎么做。从前的大主顾要么去了台湾,要么即使还留在上海,也不敢再穿皮草”。朱还记得,他还想像以前那样,去大主顾家推销新到的皮货,“像荣家、贝家都是我的主顾,从前都是我们主动上门”。可是这时候去了,基本见不到主人。

脑筋灵活的朱联章终于想出了新点子,把皮子吊在里面,外面罩上了朴素的人民装,这一招,使他的皮货店又开始有了生意,“不过还是不能和以前比,门面房的价格也直线下降,我用30根金条顶下来的,解放后没多久,就只值10根金条了”。

直到苏联专家来华后,“我们的生意才好转一点,他们有钱,也不怕舆论影响,照旧穿皮货”。

可是,南京路上别的商店就没有朱联章那么幸运了,即使是像永安公司这样巨大的百货公司,解放后的生意也开始一落千丈。

闵祖恩是解放前永安公司的地下党员,解放后担任了永安公司的秘书科科长。他说:“1948年的时候,我们已经在开始为迎接解放做准备了,偷偷跑到一个地方印传单,内容是共产党如何会联合民族资本家,让他们留在上海,不要逃跑。”印好后再寄往各个大的企业,包括自己的老板郭琳爽家。

当时永安公司的地下党非常多,只是大家彼此不太知道,“解放后我们统计了,至少要100多人,占到了13%”。为什么有这么多人?是因为永安年轻人多,“大家普遍对社会不满”。

解放前,像闵祖恩这样的练习生一日三餐都在公司解决,“那时候收入不高,工资算下来只够买30副大饼油条的,只能在公司吃。可是1948年后,公司不供应早餐了,因为买米困难”。为了争取早餐,职员们故意怠工,“还使劲泼水到马路上,让顾客不要进门”。

不过到了解放前夕,职员们已经没有这种心态,“眼看着生意清淡,再这样下去,我们都要失业了”。闵祖恩记得,那时候他们很积极做生意,提出了和老板同舟共济的口号,还组织了护卫团防止溃败的国民党军队抢劫,店员们为了护店,都住进了公司。“解放后南京路上第一面红旗就是我们公司挂出去的,因为大家都在店里住,有条件,连夜把一面红布做成旗帜,25日清晨就挂了上去。挂旗的小乐也是地下党员,还差点被苏州河对面的冷枪打中。”

刚解放的那段时间,是永安公司历史上生意最糟糕的一段,“几千元一瓶的香水,进口的袜子,全部堆在柜台里没人要。我们那时候敢于和老板说话了,成立了一个劳资联合委员会,动员老板说,买这些东西的人都已经逃走了,我们要进一批劳动人民的商品,像普通牙膏啊什么的”。从前永安公司最便宜的牙膏也要5块钱左右,现在终于进了1块钱左右的商品,“当时还有记者来报道”。

劳资委员会还监督进货部门,“监督进货渠道,防止他们拿回扣,很快我们的商品价格就下降了一些”。可是这种大众化倾向并没有拯救永安公司,就在他们对面,新开张的国营百货公司开始成为时代的主流,“他们实行统购政策,可以直接去工厂拿货,没有任何批发渠道,结果永安尽量廉价化,还是竞争不过国营商店”。当时报纸曾刊登“国营百货车水马龙,私营公司门可罗雀”的新闻。

而且政府也不支持私营商店。闵祖恩还记得,有次有个部队的采购员在永安买了大量物品,没一天就来退货,说是部队规定不允许在私营百货公司买东西,“那张支票还没焐热就交出去了”。

郭琳爽不得不和员工们一起减工资,“我们一共降薪三次”。担任了秘书科长的闵祖恩逐渐和郭琳爽熟悉起来,“才知道他家也是苦出身,上两代还在美国的唐人街摆水果摊,好不容易赚到的辛苦钱,慢慢才发家”。永安公司的地皮本属于哈同,郭家本来是租用30年,1947年才花巨款从哈同的儿子手里买断,“那时候肯定想不到,时局会这么变化”。

不过闵祖恩很佩服郭琳爽,从没有看见他流露出后悔的情绪,“他和我们说过,永安是船,他是大副,船在大副在”。在最困难的时候,郭还叫自己的家人从香港汇来10万元,贴补职工的工资。“有一段实在是工资都发不出来了。”

郭琳爽在他的印象中始终很乐观,“我们去他的花园洋房里拜年,他送给我们每人一盒鸡蛋,是他花园里养的来航鸡下的”。公司里的高档洋货终于进行了削价处理,几千元的皮箱,折扣成了100元,“那时候我们都知道,永安公司不搞公私合营,就肯定会垮台了”。

距离永安公司不远的王开照相公司生意也一落千丈,照相馆也不敢再陈列解放前那些明星名媛的照片,全部改为拍摄的城市风景和一般的家庭照片,可是生意还是不好,“当时照相太贵,一张24寸的照片要一斗米的价格,也是奢侈的玩意,只到1953年后才慢慢好起来”。

一位越剧明星的改造之路

徐玉兰的“玉兰剧团”1949年前常年在现在的中百一店的楼上演出,“当时那里和百老汇一样,我们几家越剧团都在那里演出,有钱的太太们买完东西就直接上楼买票看演出”。这位上世纪60年代借电影《红楼梦》、《追鱼》而被大家熟知的越剧演员事实上在解放前就已经红极一时,“当时竞争厉害,我们每隔一段时间就要推出新戏,我的玉兰剧团班底好,不仅和别的越剧团竞争,还要和别的剧种竞争。周信芳排演《信陵君》,我们就上演《信陵公主》,结果还是我们票房好,周信芳后来还总和我开玩笑,说我打败了他”。

因为票房好,所以一直到1949年四五月份,别的越剧团都不演出了,玉兰剧团也没有停止演出,“结果麻烦来了”。4月底的一天,国民党政府通知徐玉兰去电台义演,为前线战斗的士兵募捐,“我那时候还不懂什么革命,可是周围有人告诉我,不能去,马上共产党要来了,这种演出去不得”。

那时候,越剧演员们即使在一个剧团也不过问彼此的事情,徐玉兰就不知道王文娟是否会去,晚上回家好奇,打开电台,发现大多数人都没去,只有陆锦花一个人唱了两小时。

不过还是没躲过去,过了两天,她和王文娟都被警察局带去问话,问那天为什么不去,她们两人说没接到通知赖了过去,“结果警察局人说,你们肯定被共产党买通了,要是下次再不去,就把你们当共产党”。

没两天,演出结束尚未下装,她们就被押往电台,“看见一大堆演员都去了,木着脸坐在两边,我们唱了几出后,听说捐款到了10万担米,才放我们回去了”。

不过徐玉兰有她的大胆,即使是这样,她也把演出坚持了下去。“还记得解放那天我们在唱《是我错》,当时这出戏演出不多,所以票房非常好。”后来有人开她玩笑,说她一唱这出就有大事情,第一次唱这出戏,国泰的霓虹灯箱掉了下来;第二次唱的时候,筱丹桂去世;这次一唱,解放了。

刚解放没多久,徐玉兰就进了军管会组织的地方戏研究班学习,学习班设在海防路的一个中学里,“参加的主要都是越剧演员,我们觉得要穿朴素点,都穿了白跑鞋、白衬衫进了学习班。我记得第一天去就吃了一惊,吃饭的时候连桌子都没有,就把筷子往地板上一放,8个人只有一道菜,豆芽煮豆腐”。大家都说徐玉兰这样的娇小姐肯定坚持不下去,“我那时候就想争这口气,于是坐在地板上吃了起来”。

学习班没有床,要大家自己带床来住宿,住在附近的徐的戏迷从家里搬来了红木大床,“搬进去大家就笑话我,说我肯定要做逃兵,进学习班还睡这样的床”。徐玉兰不好意思,拒绝了这张床,睡在王文娟搬来的小床上,“她正好不来了,觉得那里的条件太艰苦”,徐玉兰笑起了自己的多年搭档。

她还和住在附近的干妈约定,不许来看她,不许送各种菜来,“我不愿意被大家笑话”。她的干妈家是“上海造纸大王”,“来看我的时候,觉得这种生活哪里是我们这种小姐能过得,二话不说就送了大菜来”。

开始学的是社会发展史,类人猿什么的,“我们都听不懂,天天在草地上瞌睡,后来教员看这样不行,给我们请了解放军战士,讲长征的故事给我们听,把大家都听哭了”。学习班结束后,大家才知道,这地方的租金还没有付,“对于我们来说太轻松了,义演一天,专门用来赚租金”。

除了革命教育,学习班还教育大家都是受压迫的人,姐妹们要团结。徐玉兰解放前和范瑞娟在南京路上的明星剧院争场子,“本来是我们合同没满,她的干妈是剧院老板,非要挤进来演出,结果我们不开心,坚决不让”。两个剧团都挤在那家剧院演出,“什么都是抓阄决定,谁在剧院外挂的牌子大,谁的卖票窗口靠前,包括谁的化妆间大,结果都是我抓到了好阄”。快90岁的徐玉兰大笑着说到这些,当然,学习班里是把这些作为影响姐妹情义的“资产阶级竞争”来批判的。

出了学习班后,越剧上演了一些新戏,诸如《筱丹桂之死》之类,这是越剧演员们身边的“阶级斗争”故事,她们演来很投入,有感情。徐玉兰这时候还出了一口解放前受的气,“解放前南京路附近的卡尔登剧院的老板不让我们去演出,说他宁愿演话剧赔钱,也不演越剧赚钱。现在解放了,他人也逃走了,我带着玉兰剧团在卡尔登一演就是几个月”。

没多久,北京军委会政治部要成立文工团,要调集十大剧种进京,实力雄厚的玉兰剧团被调往北京。“我们匆匆忙忙去北京参军了,结果在天安门检阅,连军装都没发下来。我们穿着白衬衫在天安门城楼下面走,后来听说上面的领导都笑,说这是上海小姐部队来了。”■ 景观上海永安公司评弹名家交界处社会上海南京路时代南京路陈希安陈希上海越剧1949新旧