董其昌遇见李慧闻

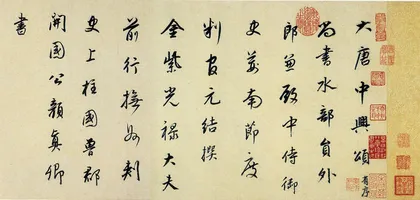

作者:三联生活周刊 ( 董其昌行书《大唐中兴颂》(香港虚白斋藏)

)

( 董其昌行书《大唐中兴颂》(香港虚白斋藏)

)

董其昌集书家、画家、鉴赏家和收藏家于一身,属于米芾、赵孟一流的人物。他的书画作品还有书论画论,一直是艺术史研究的重要话题。

书法史和绘画史,董其昌都有一代宗师的地位。他擅长山水画,称“少学子久山水”。子久即黄公望,山水画巨匠,居“元季四家”之首。董其昌也曾说到开始学画的确切时间:“予学画自丁丑四月朔日,馆于陆宗伯文定公家,偶一为之。”这一年他23岁。陆宗伯文定公是陆树声,董其昌的乡前辈,万历初年辞去南京礼部尚书职位还乡。“宗伯”是礼部尚书的古称,始于周朝。

董其昌学书的时间同样来自他的自述:“吾学书,在十七岁时。”这一志向与此前的一次考试引发。13岁时,他参加松江府学生员考试,“书拙,置第二”,于是发愤临池。“初师颜平原(真卿)《多宝塔》,又改学虞永兴(世南)。以为唐书不如魏晋,遂仿《黄庭经》及钟元常(繇)《宣示表》、《力命表》、《还示帖》、《丙舍帖》。”学书3年就提升了他的信心,“自谓逼古”,甚至狂傲起来,“不复以文徵仲(徵明)、祝希哲(允明)置之眼角”。24岁时,他师从乡贤莫如忠学书法,称莫氏学右军“沉着逼古”,“当代名公未能或之先”。董其昌籍贯松江府华亭(今上海松江区),他盛赞自己的老师,和他蔑视吴门书派领袖文、祝一样,以乡邦自重,抗衡吴门诸公。

董其昌由唐入魏晋,范本是碑和刻帖,入仕之后扩大了社交圈,获见和临摹的前代墨迹遍及晋唐宋元名家。他的楷书带欹斜之势,深受颜真卿前期体态的影响,草书得益怀素,行书则喜好米芾的“奇宕潇洒”,而米芾行书也有颜字的痕迹。董其昌常借米芾批评赵孟不懂“以奇为正”的书理,“不入晋唐门室”,而且屡屡攀比赵孟:“吾于书,似可直接赵文敏,第少生耳。而子昂之熟,又不如吾有秀润之气。惟不能多书,以此让吴兴一筹。”

明末,董其昌已经蜚声士林,《明史》说及他的影响力:“其昌天才俊逸,少负重名。初,华亭自沈度、沈粲以后,南安知府张弼、詹事陆深、布政莫如忠及子是龙,皆以善书称。其昌后出,超越诸家。始以宋米芾为宗,自成一家,名闻外国。其画集宋元诸家之长,行以己意,潇洒生动,非人力所及也。四方金石之刻,得其制作手书,以为二绝。造请无虚日,尺素短札,流布人间,争购宝之。精于品题,收藏家得片语只字以为重。”《明史》编撰的时间主要在康熙朝,正是董其昌独领风骚的时代。康熙皇帝好尚董字,当时“朝殿考试,斋廷供奉,干禄求仕”都以董字为捷途,写董字“矜为董派”。董其昌的字号玄宰、香光,还有南明封赠的谥号文敏,都广为人知。

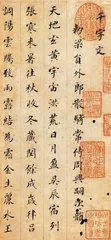

( 董其昌楷书《千字文》(台北“故宫博物院”藏) )

( 董其昌楷书《千字文》(台北“故宫博物院”藏) )

董其昌祖籍河南开封,宋时南迁定居华亭,父亲是个秀才。他生于嘉靖三十四年(1555),卒于崇祯九年(1636)。《明史》说他卒年“八十有三”,实为82岁。董其昌35岁中进士,入选翰林院,做过太子(后来的光宗皇帝)的老师,71岁官拜南京礼部尚书(掌管祭事典礼),80岁退休获赠太子太保的荣誉衔。晚明时代,“政在阉竖,党祸酷烈”,朝廷纷争一起,董其昌就引身自远,躲回老家,写字作画。他的官宦生涯很长,却时断时续,自称“结念泉石,薄于宦情”。50岁以后,他的艺术声望越来越高,但时常用自己的书画作品来维系一些重要政治人物的关系。

有种观点认为,董其昌对艺术的热衷使他对仕进兴趣不大。最早是吴纳逊1954年完成的博士论文《董其昌的生平、时代及其山水画》中提出,后来他又概括为“淡于政治,热衷艺术”。但是这个观点现在受到李慧闻(Celia Carrington Rirly)的有力质疑,她在《董其昌传》中说:“尽管董其昌可能会摆出看破官场炎凉的超脱姿态,但他骨子里却雄心勃勃,决意获取高官、荣誉,光宗耀祖。如果他对自己的官衔不是洋洋自得的话,为何会成为中国艺术史上第一个在自己的作品上钤盖许多官名印的艺术家?如果他对政府官员的显赫无动于衷的话,那为什么他会对一些省份的官职不屑一顾,而愿意接受首都的官职?如果他不在乎封为一品官,为何又会在78岁的高龄接受朝廷的一个任命呢?当他觉得自己应该得到的散官迟迟未被授予时,为什么他会主动上书皇上请求授予呢?”

( 董其昌画像 )

( 董其昌画像 )

董其昌的官宦生涯,《明史·董其昌传》记载得很简略,当今的研究也一直缺乏系统的考察。李慧闻认为,“建立一个更为精确的董其昌官宦生涯的编年是必要而又可能的”。经过她的多年努力,终于将董其昌宦游经历全面清晰地呈现出来,前前后后,董其昌担任过16个官职,并且确定了年代序列。完成这个工作,李慧闻不但搜索了《国榷》、《明实录》这类文献,而且重视人们忽略的董其昌书写的《诰命》等资料。她发现,董其昌71岁那年多次书写《三世诰命》。诰命是皇帝颁发给官员的封赠文书,五品以上官员才有资格获得,内容包括历任官位、追封官员先世的官衔,以及奖辞。北京故宫博物院藏有一卷董其昌的《三世诰命》墨迹,和辽宁博物馆藏的那件诰敕一样,写在上好的高丽笺上,“楷法遒劲,每一笔画都如此完美,展示了他作为书法大家的精湛技法”。李慧闻说,“《三世诰命》告诉我们,不但董本人已登高官,他还成功地使他已故的祖父和父亲分享他的殊荣,被追赠和他同样的官衔。一遍又一遍地抄录诰命说明,光宗耀祖,重获已经失落了数代的家庭荣誉,是董其昌多年来耿耿于怀的心愿”。

细心的李慧闻还注意到,董其昌不但热心书写诰命,而且将一些清贵之位的官衔刻成官名印(并非政府颁发的官印),有“制知诰日讲官”、“太史氏”、“纂修两朝实录”、“宗伯学士”、“宗伯之章”、“宫詹学士”、“青宫太保”。董其昌在自己的书画作品中频繁使用这类官名印,李慧闻统计,这些官名印“差不多占其作品上所钤印章的四分之一”。

董其昌留下的作品,数量都超过米、赵两家,赝品也是如此。有人说,“在晚明的诸多书法家中,董其昌伪赝之作居众家之首”。其实即使把明朝书家都包罗进来,董其昌的赝品也居首位,许多都达到乱真的水平。

鉴定董其昌字画的真伪一直是个极为棘手的难题。

长期以来,人们注意到,董其昌在其书画上署款“董玄宰”或“玄宰”,在他的书法作品上(包括他在其他作品的题跋),署款“董其昌”或“其昌”。李慧闻认为,“这个习惯绝不是一个铁律”,“董其昌有时候在他的画作上署‘其昌’款,在他的书法上署‘玄宰’款”。画作的例证是,北京故宫藏董氏1617年作的挂轴《高逸图》、天津博物馆收藏的董氏1633年为同年进士袁可立画的《疏林远竹图》、上海博物馆藏1625年所作绘画挂轴,上面都有“董其昌”款。书作是台北“故宫”藏的董其昌《临古》手卷,他署了两次“玄宰”款。

为了鉴定董其昌的作品,并为董氏无年款的作品系年(确定相应的年代),李慧闻对董其昌所署的“董其昌”、“其昌”款的演变做了系统研究,搜罗了董氏从41岁到82岁约130个署款,最早是1595年的“其昌”款,晚到去世那年的“董其昌”、“其昌”款,书体包括楷书、行书和草书。她的详细分析,董其昌行草书署款中“昌”字写法的演变最有戏剧性。

41岁到56岁(1595~1610),“昌”字的上部写得像“日”,和下面部分相比,上部显得小,下面部分大;57、58岁(1611~1612),“昌”字的上部开始变大,和下部相当,有时甚至更大;59、60岁(1613~1614),“昌”字的上部不再写成“日”,而写成“曰”,即它的宽度长于高度。

到了63岁(1617),董其昌完成了行草书署款方式的转变,放大“昌”字上部成为定型。仅署“其昌”时,“昌”的上部被极度放大。

李慧闻不仅分析了董其昌署款的演变,并按年代排列图像资料,建立了完备的董其昌署款档案——《董其昌的“董其昌”、“其昌”署款,1595~1636》,为繁杂的董其昌书画鉴定提供了一个重要的参考系。在此之前,李慧闻同样用系统“考—鉴”的研究方法,对董其昌的印章做了全面的研究,她告诉我们,董其昌有这样一个习惯:在作品上用印,通常将官名印盖在名章之前(上)。

李慧闻的董其昌研究也指向了一些藏在博物馆的伪作,她说,台北“故宫”藏董其昌《张九龄白羽扇赋》卷、香港艺术馆藏董其昌《张谓湖上对酒行》卷都存在明显的疑点。两件手卷的署款,“董”字主横,过斜过长,“其”字太斜,并且雷同,都不在同一时期可靠真迹的接受范围内。这两件手卷上钤盖的两方印章也一模一样,且都是官名印在后(下),不合董其昌钤印的习惯。还有上海博物馆藏董其昌《放歌行》卷,署款、印章都有伪作的破绽:署款“董”字下部的写法,既不合董氏风格,也不合一般书写的常规;所见白文“董其昌印”、朱文“思白”印,与董氏通常用的印章迥异。■

(文 / 刘涛) 遇见米芾书法李慧闻明史董其昌美术