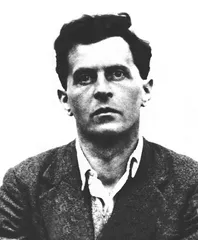

“文人”维特根斯坦

作者:薛巍 ( 维特根斯坦 )

( 维特根斯坦 )

诗化的分析哲学

有学者认为,维特根斯坦本人也是一位诗人。维特根斯坦在《文化与价值》中写道:“我认为我的话表明了我对哲学的态度:哲学真正只应该作为诗来写作。”这是一个令人感到困惑的说法:美国斯坦福大学教授马约丽·培洛夫说,德语中的“诗”同时也指“虚构性”,在歌德的书名《诗与真》中,虚构与真理是相对的,那么作为探求真理的哲学,如何写成诗化的虚构形式?从维特根斯坦关于诗的公开评论中找不到这个问题的答案。他对于美学理论的不屑一顾是众所周知的,比如他在《美学讲座》中宣称:“可能有人认为美学是一门告诉我们什么是美的科学——这对语词来说甚至有点可笑。我想这种科学大概还能告诉我们哪种咖啡的味道更好。”维特根斯坦说:“美这个概念造成了不少混乱。”

维特根斯坦虽然拒绝将艺术理论化,却经常在书信、日记和对话中自信地对艺术作品发表评论,“一提到莫扎特的交响乐、莫里克的诗、莱辛的《智者纳旦》、陀思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》,就经常出现‘伟大的’、‘壮丽的’这样的词语。舒伯特的C大调五重奏充满着奇幻的光辉,贝多芬和莫扎特被称为真正的上帝之子……”培洛夫认为,这些美学评论并非有意而为,可以视为维特根斯坦所处时代的一个社会象征。当时那些受到良好教育的人认为,给某些艺术作品以伟大的、壮丽的这样的评价,是他们的天职。维特根斯坦对古典音乐和古典文学的实际品味,十分接近他那个时代和他所处的环境。

维特根斯坦的哲学札记何以被当做诗,甚至在它们很明显地不具备常见的诗的特征的时候?一个很明显的表面现象是,他的著作中有很多布道和谚语,这些布道和谚语通过引人入胜的隐喻以及儿童般的简单而变得生机勃勃,比如“天赋犹如一口清水潺潺的井”、“思想有时在成熟之前便从树上脱落”、“你的哲学的目标是什么?——给苍蝇指出废除捕蝇瓶的出路”。

斯坦利·卡维尔也注意到了这一点,“《哲学研究》的文学姿态清晰而且几近夸张”。该书的写作采用的是格言体:“为什么我的右手不能把钱赠送给我的左手?”“人的身体是人的灵魂的最好图画。”“说出一个词就如同在想象的钢琴上击了一个键。”“一个时代误解了另一个时代,一个卑鄙的时代用它自己肮脏的方式误解了所有其他的时代。”《哲学研究》之所以采取了这样的写作方式,不仅是装饰问题,是其内容的内在要求,“我们对某些事情不理解的一个主要根源是我们不能综观语词用法的全貌。综观式的表现方式使我们看到联系,它标示着我们看待事物的方式”。哲学应该只是把一切摆在那里,不解释也不推论。

( 沃尔夫冈

)

( 沃尔夫冈

)

维特根斯坦的著作像诗,因为它研究的是语言,而“语言不跟其他东西接壤”,因为只有在语言内部,所涉及的基本矛盾言论才能得到揭示。诗的目标是“缔造一种交往系统,把语言中的意涵性资源激活并运用到极致”。诗以一种最真实的方式表现从内容到形式的转换。在文学文本中,语言本身成为话题。因此,比起其他的文本,文学文本更能展示支配语言使用的规则。

“令哲学成为诗的是其具有发明的潜力。”在维特根斯坦看来,哲学是一种连续再发现的过程,其目的在于使语言更加功能化,消除对词语的误用。维特根斯坦指出,即便是要确定最普通的日常语词的意义,比如痛、左、右,都是非常困难的。他说,一个词的意义在于其用法,词语没有固定的意义,要根据其使用的环境来确定其意义。如果我的右手把钱放入你的左手,我是在给你钱,但如果这只左手是我本人的,把钱放入其中这个动作大概只是一种紧张的习惯,因为两只手都是我的,用动词“给”似乎不合适。

培洛夫说:“维特根斯坦就像大卫·安汀指出的那样,他不是德语或者英语的诗人,而是用语言来思考的诗人,一位近乎纯认知的诗人。维特根斯坦认为诗是发明,是概念艺术,他的这种理解成了《哲学研究》出版后成长起来的作家和艺术家的创作范式,比如贝克特伟大的《三部曲》(《莫洛瓦》、《马龙之死》和《无名氏》)。预计在全球化的时代,更多的诗人和小说家会使用可译语言写作。这并不代表诗会变得更简单、更容易理解,而是相反。只是意味着重心会放在语言上,而不是某个特定的语言上。”

公共基准

《哲学研究》中有一段关于米原器的论述:存放在巴黎的标准米尺,“它在用米尺度量的游戏中起着一种独特的作用……它不是被表现的东西,而是表现手段。它是我们语言游戏里的范型,是被用来做参照的东西”。在《为人生而阅读》一文中,约翰·吉布森用这段话来说明文学虚构作品的价值。

描述人类活动的词,像爱、受苦、剥削或贡献等术语,我们能够用这些色调表达现实,这是如何可能的?与米原器不一样,这些词语似乎没有对应的对象。它们指称极端复杂的表达实践,在任何程度上都比米尺测量复杂得多。关于一致性的问题,即我们如何能够达到共同地表达世界,要求存在表达的公共基准,那么,什么东西可能担当我们的术语和概念的基准?这些概念不是以物体或客体为基础,而是以人类生活的极端复杂详尽的画面为基础。我们如何能用这些更为人文的术语表达或再现我们的世界?文学作品最清晰地表达了这种可能性,这是文学作品的事实。《奥赛罗》表现了嫉妒和野心的后果,《地下室手记》表现了受苦。“凭借这些故事,人类经验和环境的整个浩瀚领域被展示在我们的视野里。为人生而阅读就是凝视着一幅完全合情合理的文学欣赏画面。”

跟用铂铱合金制作的米原器不同的是,人文领域的公共基准还有动态的一面。《哲学研究》第107节说:“我们踏上了光滑的冰面,没有摩擦,因此在某种意义上条件是理想的,但我们也正因如此无法前行。我们要前行,所以我们需要摩擦。回到粗糙的地面上来吧!”《剑桥哲学研究指针》中的《生活形式:绘制粗糙的地面》一文阐释说,维特根斯坦认为,当我们考虑的是批判我们居住的世界时,我们缺乏立足之地。如果只有在拥有共同的实践和共同的判断的情况下质疑才是可行的,那我们何以表达、论证我们对一种生活形式的反对?“批判生活形式的立足点既不是现在已经存在的一个地点,也不是一个超验的地方,它是一个推动我们创建理想生活形式的伦理和政治命令。”■ 文人哲学研究哲学维特根斯坦哲学家文化