2009银行股投资指南

作者:谢九

工商银行 “市值第一”的挑战

工商银行作为国内最大的银行,在配合“4万亿”项目上具有得天独厚的优势,同时,其较低的贷存比也决定了其“以量补价”的空间更甚于其他银行。

工商银行(601398)不仅是国内资产规模最大的银行,同时也是全球市值最大的银行股。在金融危机的重新洗牌下,欧美国家的老牌银行股大幅缩水,工商银行和建设银行、中国银行囊括了全球银行股的市值前三甲。当然,金融危机给工行带来的并不只是“市值第一”这项虚名,更多的还是给这家大银行的压力和挑战。

在本轮银行股的反弹中,有一个非常明显的趋势,那就是规模越大的银行反弹幅度越小,规模越小的银行反弹幅度越大。如果将14家上市银行股分成三类——国有大银行、中小股份制银行和城市商业银行,其中城市商业银行更受投资者追捧。而国有大银行涨幅明显滞后,以工商银行为例,从2008年9月最低价3.13元至今年2月20日的3.83元,反弹幅度仅为22%,远低于同期大盘同期36%的涨幅。

投资者对大银行股的担忧在于,它们更容易受到宏观经济周期的影响。具体而言,在降息通道下,大银行的息差缩窄程度更严重,在“保增长”的要求下,大银行会承担更多的政府角色,从而也承担更多的不良资产。这样担忧显然不无道理,不过具体情况具体分析,可能多少还是有些恐慌过度。

以净息差缩窄为例,工商银行还是具备相当的缓冲能力。首先,工商银行的贷存比(贷款占存款的比例)在银行股中最低,仅为54%,较低的贷存比水平,意味着公司对降息的敏感性最低,息差缩窄给公司带来的冲击,或许并没有外界预计的那么悲观。其次,公司的资产负债表上有1万亿元左右的债券资产,而且只有不到15%的债券需要在1年内重新定价,在降息周期下,“久期”较长的债券资产是抵御降息的良好资产。

另外,随着银行新增贷款在1月份创下天量,“以量补价”成为国内银行的普遍做法,希望能以更多的贷款数量来弥补息差缩窄带来的不利影响。工商银行作为国内最大的银行,在配合“4万亿”项目上具有得天独厚的优势,同时,其较低的贷存比也决定了其“以量补价”的空间更甚于其他银行。今年1月份,工商银行新增贷款创下了2500亿元的巨量,其中600亿元左右配合国家建设项目,比如电网、铁路、公路等,另外还有1300亿元属于票据贴现。至少就目前来看,工商银行的巨额贷款投向还看不到引发大规模不良资产的迹象,一是因为国家建设项目的风险相对较低,同时也有稳定的回报;二是2500亿元的新增贷款中有一半属于票据贴现,属于典型的低风险、低回报品种,低于贷款利率,高于存放央行的超额准备金率。至于风险程度相对较高的中小企业,工商银行的贷款比重只有5%左右,而且大部分为抵押贷款,信用贷款的比重只有1%,所以不良率的风险并没有想象中那么可怕。2008年第三季度,工商银行的不良率为2.37%,和去年上半年相比尚处于下降通道,拨备覆盖率略显不足,只有104%。

( 由于出口订单锐减,很多中小企业生产停滞,需要补充资金完成产业转型渡过难关 )

( 由于出口订单锐减,很多中小企业生产停滞,需要补充资金完成产业转型渡过难关 )

从估值角度看,截至2月20日收盘,工商银行的市净率水平为2.2倍,在14家银行股中仍处于较高水平。不过银行股的估值从来都是一个有争议的话题,和前段时间外资银行纷纷减持中国银行股相反,最近一段时间,瑞银集团则在A股市场狂买大蓝筹,其中包括工商银行在内的10家银行股。

建设银行 抢占“4万亿”

( 中国银行业不仅要配合政府刺激经济的计划,提供大量贷款,还要推动中国增长模式的转型 )

( 中国银行业不仅要配合政府刺激经济的计划,提供大量贷款,还要推动中国增长模式的转型 )

在各大银行对政府“4万亿”项目的竞争中,建设银行有可能从中受惠最多。

建设银行历史上就以基建项目融资见长,在过去几年内,建行对基建项目的贷款增速保持在20%以上,明显高于对其他全部贷款增速。在4万亿元的大型基础设施建设中,建设银行在基建项目融资上的优势将得以体现,从2009年1月份的新增贷款中已经可以窥见一斑。

虽然资产规模不及工商银行,但是建设银行今年1月份的新增贷款规模几乎和工行相当,其中约有40%投向了基础设施建设,而工商银行投向基建项目的贷款比例仅为24%左右,这显示了建行对“4万亿”项目的志在必得。另外,建设银行同样拥有较低的贷存比,14家银行股中仅次于工商银行,这也意味着建行在大规模的贷款投放中还有很强的后劲。同时,在过去紧缩货币政策期间,因为贷款额度受到限制,建设银行还储存了大量的优质项目,在货币政策转向之后,这些储存项目可以得到释放。在新增贷款需求上,建设银行明显领先于大部分其他银行。

2008年前三季度,建设银行的净利润同比增长48%,不过环比看,第三季度相比第二季度出现了负增长,主要原因在于三季度出现了40多亿元的投资损失。建行虽然没有披露投资损失的细节,不过大部分损失应该来自境外市场,比如雷曼债券等。随着公司在2008年大幅度减持境外金融资产,以及对相关投资做出计提拨备,在2009年,国际金融市场的波动对建设银行的影响应该会远远小于2008年。从不良率看,建行在2008年前三季度依然处于下降趋势,从年初的2.7%下降至2.37%,不过不良贷款余额在三季度有所上升,没能实现“双降”。在14家银行股中,建设银行的活期存款占比较高,约为54%,这不仅高于国有大银行,而且高于很多中小股份制银行,活期存款占比高有利于降低资金成本。

对投资者而言,建设银行另外一大不确定因素在于外资战略投资者的减持,比如美国银行已经在不久前大幅减持了建设银行的股票,目前仍有130多亿股可以随时减持。不过资本市场上对一只股票从来没有完全一致的看法,既有减持者,同时也就有接盘者,比如大股东汇金公司就一直在增持建设银行的股票,QFII瑞银也开始买入建设银行的股票。在各种力量的坚持下,建行的股票一直呈现横盘整理的态势,既没有因为美国银行的减持而大幅下跌,也没有跟随股市的反弹而大幅上扬。从最低价3.48元至今年2月20日的4.26元,涨幅22%,落后于同期大盘涨幅。

随着国家“4万亿”项目逐渐展开,国内的降息周期渐近尾声,投资者或许会发现,一些优质银行股的前景其实并没有想象中那么悲观。

中国银行 为境外市场所累

如果美元资产不再大幅贬值甚至价值回升,或许对中国银行有可能带来意外之喜。

与国内大多数银行相比,中国银行(601988)的国际化程度最高,在本轮国际金融危机中也就受挫最重。不过随着公司对风险资产做出更多的拨备覆盖,以及美国加大对金融危机的拯救力度,中国银行最糟糕的时候或许已经过去。

由于外币资产比重较大,大约占公司生息资产的17%,所以中国银行在面对息差缩窄的问题上,比国内大部分银行的境况要好。加之中国银行的定期存款比例最高,所以对于息差的变化也不是那么敏感。在国内本轮降息周期下,息差缩窄给中国银行带来的负面影响要好于其他银行。至于外币资产面临的息差问题,由于美国联邦基准利率已经接近零利率水平,所以已经没有继续缩窄的空间。

投资者对中国银行最大的担心还是资产安全问题,主要是外币资产继续贬值的可能性。按照公司在2008年第三季度公布的数据,截至2008年9月30日,中国银行持有美国次级住房贷款抵押债券的账面价值为32亿美元,持有美国Alt-A住房贷款抵押债券的账面价值为13亿美元,持有美国Non-Agency住房贷款抵押债券的账面价值为43.37亿美元,持有两房债券62亿美元。中国银行在2007年已经计提了134亿元拨备,2008年前三季度计提了118亿元拨备,很有可能在2008年第四季度对这些美元资产加大拨备覆盖,使得2009年的业绩能够轻装上阵。2008年前三季度,中国银行的不良率为2.58%,仅次于深发展的4.28%,拨备覆盖率122%,在银行股中也处于较低水平。由于美国目前正在加大金融救助行动,包括酝酿成立坏账银行等举措,如果这些美元资产不再大幅贬值甚至价值回升,或许对中国银行有可能带来意外之喜。

中行的另外一大问题就是规模扩张。在基建融资上,虽然同为国有大银行,但中国银行的实力不如建设银行和工商银行,面对“4万亿”可能带来的机遇,中国银行更多是进入者的角色。不过,如果能够借此机会融入基建融资领域,对中国银行可能是一个改善贷款结构的机会,因为公司将近40%的贷款投向了制造业,在目前看,这是一个风险稍大的领域。在国家信贷政策放松之后,中国银行在2008年最后两个月的授信额度已经超过3000亿元,而且大部分对应国家大型基础设施建设。国家的“4万亿”计划对于中国银行而言,也是一次难得的转型机会。

在本轮反弹中,中国银行可能是走势最为疲软的银行股,从最低价2.82元至今年2月20日的3.31元,反弹幅度只有17%。从中国银行的业绩看,的确也略比其他银行股逊色,2008年前三季度,主营收入同比增长26%,净利润同比增长29%,以2月20日收盘价计算,市净率为1.85倍。在美国金融危机尚未平息的情况下,投资者对于中行的担忧之情可以理解,等到美国金融市场风平浪静,投资者或许会开始重新审视中国银行的投资价值。

交通银行 成长性最好的大银行

交通银行以“财富管理银行”作为差异化经营目标,这将成为公司未来的一大看点。

作为国有大银行中规模最小的一家,交通银行(601328)在很多方面其实更接近股份制银行,所以,在经营策略上,交通银行兼具大银行的稳健和股份制银行的成长性。

从资产质量看,交通银行在国有银行中质量最高,2008年前三季度的不良率为1.75%,也是国有银行中唯一一家将不良率控制在2%以内的银行。从增长速度看,2008年前三季度,交行的净利润同比增长54%,这在国有银行中也是排名第一。面对降息通道下的息差压力,交通银行的优势在于中长期贷款占比较低,不到50%,这将有利于公司减轻息差和成本压力。目前看,交行的成本费用控制能力较为出色,费用/营业收入的比重为21%,在上市银行股中排名第4。

未来的风险在于,交行的贷款主要集中在长三角、环渤海和珠三角地区,尤其是长三角区域,集中了将近40%的贷款。这些经济发达区域在过去几年为公司带来了不菲的利润,但是在国际金融危机的冲击下,未来给公司带来不良贷款的风险也很大,尤其是公司贷款有将近50%投向了中小企业,26%投向了制造业。2008年前三季度,交通银行的资本充足率和核心资本充足率分别为13.77%和9.79%,拨备覆盖率仅为114%,在银行股中处于较低水平,所以,未来面临不良资产的压力还是较大。同时,长三角区域的经济受国际市场影响较大,很多中小企业贷款需求不足,也可能会影响交通银行的增长。对交通银行而言,既要保持增长,又要控制不良率的上升,最现实的选择可能还是在“4万亿”上下功夫,毕竟,以铁路为代表的基建项目也是交行的传统优势所在。

交通银行的一大特色在于财富管理,公司将“财富管理银行”作为长期目标,目前正和汇丰银行合作,全方位推进财富管理业务。目前推出的3个品牌,是针对企业客户的“蕴通财富”、针对高端个人客户的“沃德财富”和针对中端个人客户的“交银理财”。沃德财富中心目前有250家左右,计划每年兴建200家左右,目前在建的有400家,将在2010年达到800多家的规模,将主要分布在国内16个中心城市。

由于财富管理启动时间并不长,所以目前对公司还没有实质性的利润贡献,不过在国内银行经营风格同质化的背景下,交通银行以“财富管理银行”作为差异化经营目标,这将成为公司未来的一大看点。

交通银行的稳健和成长性兼备的特点得到了投资者的认可,股价走势也领先于大多数银行股,从最低价3.97元至2月20日的5.62元,反弹幅度为42%,不仅强于其他银行股的走势,而且领先于大盘涨幅,从估值来看,2倍的市净率水平在银行股中属于中上水平。另外,和其他国有大银行面对“洋大小非”减持的问题,交行的减持压力不是很大,因为其战略投资者汇丰和交行目前正在财富管理等领域开展深入合作,同时汇丰银行受到次贷危机的冲击相对较小,通过减持交通银行来缓减财务压力的迫切性不是很强。当然,也不能完全排除减持的可能。

招商银行 收购惹的祸

招行自身的实力并没有因为永隆而遭遇大幅度消减,长期投资价值依然存在。

长期以来,招商银行(600036)被视为国内股份制银行的标杆,一直得到投资者的大力追捧,被视为A股市场最具长期投资价值的股票之一。不过2008年上半年对香港永隆银行的收购,使得招行的投资价值在短期内大打折扣。

从2008年5月30日到今年1月16日,招商银行用半年时间将香港上市公司永隆银行全面收购,耗资360多亿港元,永隆银行成为香港全资附属公司之后,在今年1月份撤销了在港交所的上市地位。永隆银行是香港一家拥有70多年历史的老牌银行,招商银行收购的目的在于,借助永隆银行打入香港市场,并且完成国际化扩张的第一步。由于永隆银行在去年第一季度成为香港首家亏损银行,去年上半年的业绩同比下降六成,而招行收购永隆银行价格接近3倍市净率,在金融风暴之后,大部分银行股的估值回落到1~2倍市净率的水平,3倍市净率的估值显然太高,从而给招行的资产负债表带来了巨大的商誉减值压力。

收购永隆带来的短期财务压力不容忽视,不过长期看,如果招行能够对永隆银行进行顺利整合,实现最初的收购目的,此次收购的长期价值也终将显现出来。据悉,招行目前已经开始整合两家银行的客户资源,招行内地的200多家客户的业务介绍给了永隆银行,永隆银行的50多家客户也介绍给了招商银行,或许在几年之后,永隆银行成为招行第二次飞跃的起点也未可知。

如果不考虑永隆银行的负面影响,招行自身的基本面在银行股中仍然可圈可点。2008年前三季度,招行主营收入同比增长51%,净利润同比增长91%,在银行股中依然属于高增长。当然,招行最具特色的还是其零售银行业务,在公司业务尤其是中小企业面临贷款需求下降以及不良上升的背景下,招行在零售业务上的实力有望弥补公司业务的下滑。

2008年第三季度,招商银行的不良贷款依然保持了“双降”,不良贷款余额从中期的93亿元下降到91.5亿元,不良贷款率从年初的1.54%下降到1.2%,,资本充足率12.82%,核心资本充足率为8.00%。招商银行的拨备覆盖率也从中期的216%上升到220%,在目前A股14家银行股中居于首位,这也为公司未来应对不良贷款提供了较多的缓冲空间。

对投资者而言,招商银行短期内的另一大不确定因素在于限售股解禁,2月27日将近48亿股将上市流通,对招行的股价或许会形成一定压力。从估值角度看,招商银行的股价从最低价10.68元至2月20日的14.4元,期间涨幅35%,基本和大盘同步,在银行股中涨幅处于平均水平,1.7倍的市净率水平在银行股中也处于中游,这正好体现了投资者对招商银行的分歧。永隆银行带来的利空已经使得招行不再成为投资者眼中的金字招牌,招行的估值和其他银行股相比已经不再具有绝对优势,但招行自身的实力并没有因为永隆而遭遇大幅度消减,长期投资价值依然存在。

民生银行 在扩张和风险间平衡

事实上,民生银行的不良贷款虽然呈现上升趋势,不过就目前的不良率来看,依然只有1.22%。

民生银行(600016)是一个高成长和高风险并存的投资品种,公司业绩在保持高速增长的同时,资产质量的风险也随之上升。2008年三季度,公司主营收入同比增长52%,净利润同比增长101%,与此同时,三季度的不良贷款余额和不良率也出现“双升”——不良贷款余额从中期的7.5亿元上升到10.8亿元,不良率从1.21%上升至1.22%。

从2003年至2007年,民生银行的净利润增速分别为56%、47%、33%、42%和65%,在A股市场可算难得一见的持续高增长品种。对民生银行的考验在于,在经济上行周期高速扩张形成的信贷资产,在经济下行周期会否引发不良率的大幅上升?民生银行对制造业和房地产的贷款比重为27%和17%,明显高于其他大部分上市银行,目前来,这是两个风险程度较高的行业。

在14家上市银行中,民生银行是锐意改革的先锋,从2007年开始公司推行事业部改革,成为银行界瞩目的焦点。所谓事业部改革,其实是和目前银行普遍实行的总分行制相对应,也就是银行内部按照特点的业务和职能来划分部门,最大限度实行专业化分工,而不是传统的总分行模式。事业部的特点在于,能够更直接了解和满足客户需求,使得银行更具竞争力。银行事业部在一些西方成熟国家有运作范例,但在国内并无先例,民生银行尚属首家,从此意义上看,民生银行对事业部改革的探索,也将为我国银行业改革积累宝贵的经验和教训。

按照公司从2007年开始的5年战略规划,事业部制改革和多元化战略全面推行顺畅后,公司的业务结构将发生重大变化。目前民生银行的公司业务占比80%多,其中主要仍是大企业。民生银行的目标是,5年后大企业、中小企业和零售业务的占比将分别达到40%、30%和30%。民生银行目前的息差收入占比85%,目标是5年后降到70%。

在经济下行周期如何保持增长并且控制风险?民生银行在2009年的计划是,优先支持受周期性变化影响较小的行业如铁路、电力、石油开采、电信服务、航天军工,适度支持的行业包括国家财政重点扶植的城市建设、通信设备、工程机械以及符合一定条件的钢铁、煤炭、建材等,谨慎支持的行业包括汽车、航空、有色金属、商业、化工、造纸等,公司限制进入的行业包括房地产、化纤、造船等。对于两头在外的出口加工型企业以及审批手续不全、不符环保要求的企业则明确规定不宜介入。

与大部分银行规避中小企业不同,民生银行明确提出公司的发展重点是中小企业和微型企业。尤其是微型企业的概念,在国内银行中是民生银行的首创,重点对象是批发市场和集中商圈中的微型企业客户,这也是民生银行事业部改革之后更加贴近市场专业化的一个例证。当然,实际效果如何还有待事实验证。

从股价表现看,民生银行从最低点3.78元反弹至2月20日的4.86元,涨幅29%,落后于大盘涨幅,市净率水平1.6倍,在银行股中处于中下水平,这些都体现了投资者对民生银行资产质量的担忧。事实上,民生银行的不良贷款虽然呈现上升趋势,不过就目前的不良率来看,依然只有1.22%,14家银行股中大概只有3家的不良率低于民生银行。

浦发银行 高增长能够持续多久

浦发银行获批成立第一家银行系基金、第一家获准开展信贷资产证券化业务等,这些都昭示其与众不同的地位。

在投资者对银行股的业绩信心不足之际,浦发银行(600000)公布了2008年的业绩预告,营业收入同比增长33%,净利润同比增长128%,实现每股收益2.21元。

浦发银行的业绩高增长可以分解为三个方面,一是公司贷款规模的扩张;二是公司的拨备覆盖率一直很高,2008年前三季度高达215%,在银行股中仅次于招商银行,高额的拨备覆盖率可以在适当的时候释放利润;三是公司有效税率的下降,由于公司在2007年的有效税率接近50%,远高于其他银行股,2008年,由于两税合并和工资抵税等税收优惠政策,浦发银行在2008年的有效税率大幅下降至25%左右,可谓从税率中获益最多的银行股。以上三个因素,决定了浦发银行2008年的业绩增长高达128%。

除了确定的高增长,浦发银行还有一些充满想象空间的题材。上海市最近两年在着手对金融资产进行整合,上海市政府运作金融资产的两大平台是上海国际集团和上海国资公司两家公司,前者是浦发银行的大股东,后者控股国泰君安,是上海银行、申银万国等金融企业的主要股东。这两大平台有可能整合为一个新的上海国际集团,而且以浦发银行的重要性,有可能成为这个金融控股集团的核心平台。浦发银行获批成立第一家银行系基金、第一家获准开展信贷资产证券化业务等,这些都昭示其与众不同的地位。

浦发银行最大的短板在于资本充足率太低,2008年三季度的资本充足率仅为8.47%,核心资本充足率为5.17%,勉强满足监管底线,在14家银行股中最低。深发展和华夏银行完成增发之后,资本充足率水平都已经超过浦发银行。公司一直在为补充资本金而努力,比如在银行间市场发债82亿元,以及增发8亿股计划等,这些措施落实后将使得浦发银行的资本充足率得到有效补充。不过8亿股的增发方案将会摊薄每股收益,在一定程度上损害投资价值。2008年2月份,浦发银行首次提出增发方案时,就曾经和中国平安的增发计划在A股市场引发投资者的高度恐慌,导致公司股价大挫,不过由于增发方案已经不再是新闻,投资者或许对此已经有了足够的心理准备。按照计划,增发有效期将在今年3月19日,只不过由于股价相比去年同期大幅下挫,融资额也会大幅缩水,对资本金的充实程度也将大不如前。

浦发银行的高增长还是得到了投资者的追捧,在本轮反弹中明显领先于其他银行股,从最低价10.77元至2月20日的16.84元,涨幅56%,不仅超过同期大盘涨幅,也超过大多数银行股的走势。不过2009年的浦发估计很难继续保持如此强劲的增长势头,一是因为降息周期带来息差缩窄,二是实体经济的融资需求萎缩,三是浦发银行的有效税率已经大幅降低,2009年不会再有意外之喜。但浦发银行的优势仍在,一是超过200%的拨备覆盖率,为2009年的业绩保留了一定的空间;二是公司的不良率仅为1.19%,仅高于宁波银行,在银行股中排名第二,这也使得公司在经济下行周期抵御风险的能力强于其他银行。

兴业银行 突破瓶颈

在去年第四季度银行股业绩普遍下滑的背景下,兴业银行的增长可算一个难得的亮点。

从最初来自福建的一家地方性银行,到如今成为全国性的上市银行,兴业银行通过大胆的业务创新,以及全国间的收购,用20年的高速发展完成了蜕变。从2005年到2007年,公司历年净利润的增幅高达40%、54%和126%。

今年1月19日,兴业银行公布2008年的业绩快报,公司全年实现营业收入298亿元,同比增长35%;实现净利润114亿元,同比增长32%;实现每股收益2.27元。和其他银行股的高增长相比,32%的增长水平或许不太起眼,不过一个细节是,大多数银行去年第四季度的收入出现下滑,但是兴业银行第四季度的收入依然环比增长。按照公司公布的数据,推算出公司第四季度营业收入为75.8亿元,和第三季度的72.5亿元相比,环比上升4.5%。在去年第四季度银行股业绩普遍下滑的背景下,兴业银行的增长可算一个难得的亮点。

在贷款需求放缓的背景下,给兴业银行带来增长的不是传统的息差业务,而是非息业务。在实体经济不景气的背景下,公司在非息业务上的快速发展,有望部分弥补经济下行周期的风险。另外,关于降息周期下的息差缩窄问题,兴业银行所受冲击会略小于其他银行股,因为其债券资产比重较高,约占总资产的15%左右,较高比例的债券资产能够在一定程度上应对降息风险,甚至产生部分公允价值收益。

兴业银行的第四季度主营收入环比增长,但是净利润环比下降32%,这显示公司大幅提高了拨备覆盖率。虽然目前公司的业绩快报还没有公布这一数据,但从公司三季度数据来看,公司的拨备覆盖率已经高达168%,不良率也只有1.06%。即便如此,公司依然提高了拨备覆盖率,可见公司对2009年的不良贷款不敢掉以轻心。公司对制造业和房地产的贷款占比超过30%,尤其是对房地产的贷款比重在15%左右,这在14家银行股中是最高的比例,由此可见,公司大幅提高拨备覆盖率并非杞人忧天。

在2009年的规模扩张上,兴业银行和其他银行相比没有优势,因为其高达80%的贷存比在银行股中排名第一,制约了公司大规模放贷的能力。公司2009年的放贷能力取决于两方面,一是公司2009年发行金融债的进展,二是公司吸储能力的加强。不过,兴业银行的放贷思路一向较为激进,或许,2009年最值得担忧的不是规模扩张,还是资产质量问题。当然,如果兴业银行从来只是一家稳扎稳打的银行,也不可能用20年的时间脱颖而出,从一家地方性银行发展成全国性银行,并且于2007年在A股上市。

从最低价11.47元至2月20日的收盘价18.99元,兴业银行的涨幅达到了66%,领先于同期大部分银行股的涨幅。从市净率看,兴业银行2倍的市净率在银行股中处于较高水平,兴业银行还需要用更好的业绩来证明自己物有所值。在经过20年的高速发展之后,2009年是否会成为这家创新型银行的瓶颈?

华夏银行 高价认购的股东们

德意志银行能够以77%的溢价参与增发,充分体现了这家战略投资者对华夏银行的长远信心。

华夏银行(600015)的高增长多少有些意外因素,2008年前三季度,公司营业收入同比增长29%,净利润同比增长90%,以这样的增速看,即使四季度业绩下滑,2008年全年业绩的高增长基本已成定局。

华夏银行在去年三季度的高增长部分来自历史因素。公司在2003年至2007年的不良贷款核销一直没有得到税务总局的批复,因此以前年度的核销费用均税后列支,去年三季度,华夏银行得到了税务总局的批复,历史核销可以税前列支,加之三季度税率下调,因此华夏银行的业绩在去年三季度出现暴涨。在失去了这样的一次性因素之后,2009年将很难重现去年的高增长。

更让人意外的或许是公司的三大股东高价参与定向增发。由于华夏银行的资本充足率和核心资本充足率很低,分别只有8.22%和4.51%,在上市银行中属于最低水平,因此,通过增发补充资本充足率成为当务之急。公司早在2008年3月就提出了定向增发计划,由公司的三大股东首钢、国家电网公司和德意志银行认购116亿元,用以补充公司的核心资本金,认购价格以当时公告日前20日均价的90%为基础。2008年10月22日,公司宣布完成定向增发,意外的是定向增发价格依然以3月份的价格为准,而并没有往下调整。因为期间随着股市大幅下挫,公司股价也从当初14元多跌至8元,三大股东以14.62元的价格参与增发,比当日8.27元的市价溢价77%。尤其是德意志银行,能够以77%的溢价参与增发,充分体现了这家战略投资者对华夏银行的长远信心,这和前段时间其他外资投行抛弃中资银行股形成鲜明对比。德意志银行已经成为华夏银行事实上的第二大股东。完成增发之后,华夏银行的资本充足率和核心资本充足率将分别达到11%和7%,摆脱了在14家银行股中垫底的尴尬。

让投资者担忧的是华夏银行的资产风险问题,公司的拨备覆盖率只有128%,不良率为1.92%,在银行股中属于偏高水平。在经济下行周期,较低的拨备覆盖率将给公司的业绩增长带来一定压力,不过,公司贷款投向中小企业的比重很小,小企业贷款占比约为3%,所以形成不良贷款的风险也相对较小,未来一段时间公司将重点发展私营企业。同时,公司的收入来源过于倚靠传统的息差收入,非息收入比重在银行股中排名靠后,在降息周期和贷款需求放缓的背景下,这样的业务结构可能会给业绩带来双重打击。

华夏银行的股价从最低6.43元到2月20日收盘的9.15元,涨幅42%,超过同期大盘涨幅,在银行股中也算涨幅居前,或许大股东们的高价增持,多少还是给了投资者们信心。从市净率来看,华夏银行1.68倍的市净率,在银行股中也处于估值较低的水平。

中信银行 走势疲软的背后

中信银行没有太大的“大小非”减持压力,这也是和其他银行股相比的一个优势。

在14家银行股中,中信银行的资产规模排名第6,小于4家国有大银行和招商银行,在中小股份制银行中排名居前。

2009年1月20日,中信银行(601998)公布了2008年的业绩预告,净利润同比增长60%,不良率1.4%以下,拨备覆盖率150%左右。

仅就60%的增长水平看,自然算得上高增长业绩,不过如果和2008年第三季度环比,不难发现,公司第四季度业绩下降了80%。导致第四季度业绩大降的原因不是因为公司业务出现问题,主要是为了应对可能出现的不良贷款上升,公司将拨备覆盖率从三季度的120%提高到150%,直接导致第四季度的净利润缩水。

中信银行大幅提高拨备覆盖率应对不良贷款,或许和公司的贷款投向有关。由于公司的强项在于公司业务,零售业务比重很低,过于集中在公司业务上,更容易暴露在宏观经济下行的风险之中。从公司贷款的行业看,制造业占比高达48%,从贷款投向的区域来看,长三角占比30%,珠三角占比15%,无论从行业还是区域来看,都是目前经济背景下容易带来不良的爆发点。不过值得庆幸的是,至少目前看,公司1.4%的不良率在银行股中还是处于较低水平。

在降息周期下,银行在2009年的普遍做法是“以量补价”,希望通过大规模的贷款投放来弥补息差下降的损失。“4万亿”相关项目成为银行争夺的焦点,对于中信银行而言,和四大国有银行竞争“4万亿”并无优势,不过在中小股份制银行中,中信银行还是具备竞争力,因为其资产规模在股份制银行中居前,而且公司业务也是其传统强项。2008年,公司对公存款增速位居中小商业银行之首,对公贷款增速位居中小商业银行前列。

不过长期看,个人业务上的短板终将制约中信银行的发展,在目前的经济相对低迷时期,公司其实更应该通过大力挖掘个人业务的潜力来应对业绩下滑的风险,或许在危机之下,这反而会成为公司业务转型的一个契机。从2008年业绩看,公司的手续费和佣金收入连续多个季度环比上升,而且上升幅度高于其他银行股,已经可以看出公司对中间和零售业务的重视和努力。尤其是旗下的一些贷款理财产品,大股东中信集团的金融控股平台,对于中信银行开展零售业务也可以起到不小的帮助。

从最低价3.7元至2月20日的4.47元,中信银行的涨幅仅为21%,大大落后于其他中小股份制银行,更接近于国有大银行最近的走势。1.85倍的市净率水平,在银行股中处于中等水平。或许是公司去年第四季度业绩的环比大跌吓退了不少投资者,考虑到四季度的业绩大跌并非业务问题,而是公司未雨绸缪之举,所以其实并没有看上去那么可怕。另外,中信银行没有太大的“大小非”减持压力,这也是和其他银行股相比的一个优势。

深发展 轻装上阵

虽然每股收益大幅下降,短期内会对股价形成一定冲击,但是好处也显而易见,首当其冲的就是不良贷款和不良率大幅下降。

作为国内第一家上市银行,深发展(000001)也是历史包袱最重的银行,很长时间以来,公司一直为资本充足率过低和不良贷款率过高等因素困扰,也因此制约了公司的规模扩张和业绩增长。不过公司在最近痛下决心,大幅度提高拨备覆盖以及核销坏账,公司的历史包袱将从此卸下,2009年将是深发展轻装上阵的第一年。

2009年1月13日,深发展发布公告称,2008年第四季度新增拨备约为56亿元,核销约94亿元,核销了全部损失类和可疑类的不良贷款,以及很大一部分的次级类贷款,核销贷款的绝大部分为2005年以前发放的历史不良贷款。经此处理后,公司2008年的净利润约为6亿元,和2007年的26.5亿元相比下降77%,基本每股收益为0.2元。公司以2008年利润的86%对历史问题做了一次清算,为来年业绩增长提供了保证,充分利用丰年将账户做实,这也是监管层的一贯主张。

虽然每股收益的大幅下降短期之内会对股价形成一定冲击,但是好处也显而易见,首当其冲的就是不良贷款和不良率大幅下降。目前公司仅剩19亿元次级类不良贷款,不良率从2008年三季度的4.3%下降到0.67%,在14家银行股的不良率排行中,几乎从最高降至最低,拨备覆盖率也从53%上升至105%。其次,银行股在2009年的业绩难以重现过去几年的高增长,深发展主动将2008年的业绩做低,反而为2009年乃至以后的业绩预留了上升空间。从乐观的角度来看,如果此次被核销的坏账将来被重新收回,对投资者可能是意外之喜。

当然,这些拨备和核销只是会计处理,和公司的实际经营没有太大关系。虽然净利润同比大幅下降77%,但深发展在2008年的经营状况还是保持了不错的增长势头,贷款比年初增长29%,存款比年初增长28%,公司拨备前的利润同比增长约40%。

在经过大规模核销后,公司原本就不雄厚的资本充足率和核心资本充足率将再次受到考验,在过去几年,深发展就因为这两项指标过低,从而失去了很多创新业务和异地扩张的机会。在解决了不良率的问题之后,深发展的下一步重点应该是提高资本充足率,按照公司的计划,2009年的资本充足率要提高到10%以上,公司希望通过增发募集40亿元,以及发行次级债等方案来实现10%的目标。

深发展的巨额拨备和核销行为虽然使得净利润在短期内大幅下降,不过从股价走势看,投资者对此显然持欢迎的态度,其股价从最低8元至2月20日的13.63元,涨幅70%,在银行股中排名第一,这体现了投资者对深发展轻装上阵之后的美好预期。在2008年的低基数之上,深发展将成为2009年业绩增长最快的银行股。当然,这些会计处理上的数字游戏,对公司内在投资价值没有根本的影响,长期而言,深发展还是需要用业绩来回报投资者的期待。

北京银行 本土化与全国化

在“4万亿”项目的刺激下,国内银行开始了激进的扩张之旅,北京银行较低的贷存比,意味着公司可以有更大的扩张空间。

1996年,北京市的90家城市信用合作社组建改制成为北京银行(601169),依托北京市的雄厚经济背景和公司的良好经营管理,北京银行已经发展成为国内资产规模最大的城市商业银行,并于2007年在A股上市。荷兰ING银行以16.07%的股份为北京银行的第一大股东,北京市国有资产经营有限责任公司以10.4%位居第二。

作为一家城市商业银行,北京银行的最大优势就在于本土化发展,充分利用本土优势分享北京市的高速成长。在北京地区,北京银行的网点数量仅次于四大国有银行。在公司发展初期,北京银行的客户多以政府资源的大客户为主,在上市前的2005和2006年,单一最大客户贷款比例一度高达24.61%和14.07%。不过,客户资源过于集中也同时意味着风险过于集中,公司在最近几年明显加大了对中小企业的倾斜力度。2008年中期,北京银行的单一最大客户贷款比例降至8.76%,虽然仍然保持了很高的水平,但对中小企业的努力也收到成效,2008年上半年,公司中小企业贷款总额超过500亿元,比年初增长超过13%,中小企业贷款占比达到了33%。另外一个凸显北京银行本土化优势的标志是,北京银行是北京市唯一的医疗保险基金结算和存储银行,为500多万名医保客户提供金融服务,这为北京银行拓展零售业务提供了得天独厚的条件。

北京银行并不满足于仅仅成为一家地区性银行,在北京的地位逐步稳固后,开始启动了全国性扩张的战略。自2006年首次在天津开设分行之后,截至2009年2月初,北京银行已在上海、西安、深圳和杭州等地开设了5家异地分行,以及2008年11月开业的香港办事处。公司的2008年前三季度,天津、上海、西安和深圳4家异地分行的存款占公司总存款的比重仅为4.3%,而贷款占比已经达到了12.4%,这显示公司总部对异地扩张的资金倾斜和扶持力度。以目前北京银行的扩张速度,2010年可能就可以在全国主要发达城市完成布局,这将成为北京银行未来几年的一大看点。

北京银行在过去几年的经营策略较为稳健,以贷存比(贷款占存款的比例)指标看,2008年中期的贷存比为62%,在上市银行中处于很低的水平。在“4万亿”项目的刺激下,国内银行开始了激进的扩张之旅,北京银行较低的贷存比,意味着公司可以有更大的扩张空间。在资产质量上,由于公司稳健的经营风格,风险控制也较为出色,不良贷款余额和占比连续多年实现“双降”,大部分贷款投向综合业务(市政水电之类)。令人略感不安的是房地产贷款的比重,由于公司历史上对房地产贷款比重加大,上市前一度达到19%,最近几年虽然一直主动收缩至12%,不过这一比重在银行股中依然排名第3,次于兴业银行和民生银行。

与国内大部分银行股一样,北京银行的主要收入也是来自传统的息差收入,非息收入占比不足10%,这表明北京银行在中间和零售业务上还需要更多的努力。不过在传统业务上,在本轮降息周期导致息差缩窄的背景下,北京银行体现出了较好的抵御风险能力,2008年前三季度的利息收入依然实现了70%的同比增长,在14家银行股中仅次于交通银行。在对2008年的业绩预告中,公司预计全年净利润同比增幅60%左右,这在全部14家银行股中也是名列前茅。

北京银行的稳健成长也得到了投资者的认可,股价从2008年最低点6.42元至2009年2月20日10.83%,涨幅69%,在同期银行股中涨幅第二。从市净率来看,公司2.16倍的市净率在银行股中处于中上水平。

南京银行 以债券对抗降息

南京银行的一大特点就是资本充足率高,以26%的资本充足率位居14家银行股之首,同时拨备覆盖率也超过200%,在上市银行中同样位列前茅。

南京银行(601009)成立于1996年,是继深圳、上海、北京之后的国内第4家城市商业银行。

南京银行主要依托南京本地市场,存贷款规模在南京当地位居5个国有银行之后,存款占据8%的市场份额,贷款占据5%的市场份额。继北京银行、上海银行之后,南京银行成为第3家异地开设分行的城市商业银行,2008年开始了异地扩张步伐,希望走出长三角,面向全国市场,截至目前已经在上海、无锡等地开设了分行,计划在未来3年增设6~8家异地分行,其中开设北京分行的申请已经报至银监会。

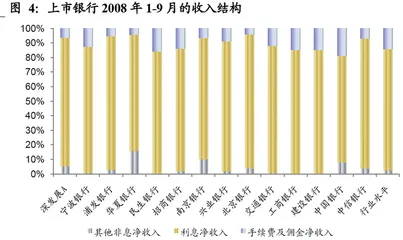

国内大多数银行的业务基本趋同,主要盈利模式是依靠息差收入,南京银行是一家有着鲜明特色的银行,除了传统的息差收入,非息净收入一直保持较高的比重。2008年前三季度,公司的非利息净收入占比分别为11.75%、13.2%和16.49%,其中的主要原因在于南京银行一直致力于拓展债券业务。

南京银行是首批进入全国银行间债券市场的商业银行之一,目前也是参与上海同业拆借利率(Shibor)报价的16家商业银行之一,进入银行间债券市场以来,在同行中一直处于领先地位。凭借公司在债券市场多年来积累的口碑,南京银行在业内已经打造出“债券特色银行”的品牌形象。

在A股市场14家上市银行股中,南京银行的债券投资比重最高,接近40%。2008年前三季度,南京银行的债券余额达到335亿元,环比上升18%,大大超出同期生息资产5.5%的增长幅度。债券比重过高给公司带来的影响是,在降息周期下,这将使得公司的息差负面影响远远小于其他银行,成为降息周期下的一个避风港。当然反过来看,在过去几年的加息周期内,高比例债券也制约了公司的盈利能力,可谓此一时彼一时。南京银行不仅债券资产比重较高,而且债券“久期”最长,超过3年,一年内需要重新定价的债券占比不足10%,重新定价期限超过5年的债券资产超过20%。债券资产的高比重和长久期,使得南京银行比其他银行更能规避降息风险。

南京银行的另一大特点就是资本充足率高,以26%的资本充足率位居14家银行股之首;同时拨备覆盖率也超过200%,在上市银行中同样位列前茅,这使得公司业绩具备了较强的缓冲坏账的能力。南京银行目前正为不良资产所困扰,据悉,有3家贷款过亿的企业客户出现问题,其中两家比较严重,包括“中国袜业出口大王”江苏巧丽针织品有限公司。另外,由于南京银行涉足债券市场较深,也不幸在雷曼债券上触雷,所幸规模不算太大,300万美元左右。得益于拨备覆盖率价高,在计提大量坏账之后,公司2008年的业绩预告依然保持了70%的同比高增长,在上市银行中依然名列前茅。

对南京银行而言,虽然其债券特色为其增色不少,但在传统的息差业务上,公司并没有太强的过人之处,更多只是伴随南京和长三角地区经济增长而增长。对国内银行而言,尽管拓展非息业务的重要性不言而喻,但短时间之内,传统的息差收入仍是主流,对于南京银行而言,看点在于传统和创新之间如何平衡。

从公司股价走势来看,从去年最低价7.44元反弹至今年2月20日的11.06元,反弹幅度49%,领先于大多数银行股的涨幅。

宁波银行 金融危机下的生存样本

如果将来中国经济走出低谷,民营经济重新活跃,宁波银行也将随之摆脱困境。

宁波银行(002142)成立于1997年,在宁波市原有10多家信用合作社基础上改制而来,在改制过程中实现了全员持股。由于植根于我国民营经济最发达的地区之一,宁波银行的服务对象以当地中小企业为主,在我国经济的上行周期,宁波银行充分分享了当地蓬勃发展的民营经济,在我国的城市商业银行中排名一度居前,并且成为仅有的3家上市城商行之一。但是当国际金融危机来袭,我国出口行业和中小企业遭遇打击,宁波银行同样也暴露在国际金融危机的风险之中。

最明显的现象就是公司不良贷款的上升。虽然就目前看,宁波银行一直以不足1%的不良率水平在14家银行股中排名最末,不过最近几个季度,公司的不良率呈现明显上升趋势。2008年第三季度,公司的不良率从年初的0.36%上升至0.6%,不良余额上升了1.2亿元,和大部分银行不良贷款的“双降”趋势相比,宁波银行的“双升”引人关注。在不良率迅速上升的同时,公司原来较高的拨备覆盖率看起来也并不可靠,从323%迅速下降至200%。尽管200%的拨备覆盖率在银行股中已经算得上很高水平,但是考虑到宁波地区中小企业面临的压力,这将给宁波银行的资产质量带来更大的考验,不良率的上升可能会快速消耗拨备覆盖率。

与资产不良率上升相比,公司更需要担心的可能是规模扩张的问题。宁波银行在过去3年保持了30%的复合增长,高增长一方面得益于当地中小企业的蓬勃发展,也得益于个人房贷业务的增长。在公司的对公贷款中,将近40%的比例投向了制造业,宁波地区的外向型经济受本轮经济危机的冲击不言而喻,给宁波银行的影响一方面在于带来不良资产,重要的是企业开工不足,导致贷款需求下降。虽然目前看,国内银行业的新增贷款在1月份创出1.62万亿元的天量,但是更多的贷款需求还是集中在政府主导投资项目上,民间投资热情并不活跃,对于宁波银行这种面向中小企业的银行,从“4万亿”项目中获益的程度可能不如其他银行。从个人业务看,公司的个人贷款主要集中在房贷业务,上市之前的房地产业务贷款比例超过80%。在过去几年房地产的黄金时期,这成为公司业绩增长的主要源泉,但是在目前低迷的房地产市场下,个人房贷业务也很难重现两年前的高增长,公司在2008年的业绩报告已经很明显地体现出这种趋势。对于宁波银行而言,房地产业务的萎缩可能意味着另外一个引擎减速。

公司预计2008年业绩增长50%~70%左右,客观而言,这还是很高的增长水平。不过真正的考验在于2009年,一方面要面对不良贷款上升的风险,同时还要面临贷款需求减少的压力。从某种意义上而言,宁波银行的处境,可能是观察中国银行业如何应对金融危机的一个典型样本。如果将来中国经济走出低谷,民营经济重新活跃,宁波银行也将随之摆脱困境。

宁波银行在2007年7月上市时,一度受到投资者热捧,9.2元的发行价很快被拉升至32元,一度给这家内部员工持股的银行批量生产了将近100个千万富翁和1000个百万富翁。不过随着股市的重度下挫,公司股价在2008年最低跌至5.8元,2月20日收于8.73元,反弹幅度51%,2.54倍的市净率在银行股中处于估值最高水平。■

银行股估值(截至2月20日)

股票代码 股票名称 最大反弹幅度 市净率(倍)

601398 工商银行 22% 2.2

601939 建设银行 22% 2.08

601988 中国银行 17% 1.85

601328 交通银行 42% 2

600036 招商银行 35% 2.54

600016 民生银行 29% 1.6

600000 浦发银行 56% 2.5

601166 兴业银行 66% 2.03

600015 华夏银行 42% 1.68

601998 中信银行 21% 1.85

000001 深发展 70% 2.3

601169 北京银行 69% 2.16

601009 南京银行 49% 1.89

002142 宁波银行 51% 2.54

银行股的拨备覆盖率和不良率

不良贷款拨备率 不良贷款率

深发展 54.59 4.28

宁波银行 201.69 0.63

浦发银行 215.91 1.19

华夏银行 126.12 2.06

民生银行 123.77 1.22

招商银行 216.13 1.25

南京银行 191.86 1.39

兴业银行 168.29 1.06

北京银行 140.92 1.74

交通银行 113.84 1.75

工商银行 121.16 2.37

建设银行 119.41 2.17

中国银行 121.49 2.58

中信银行 120.27 1.37(文 / 谢九) 指南银行兴业银行投资浦发银行工商银行股价银行上市宁波银行北京银行中行建设银行股价拨备覆盖率银行股南京银行南京银行股价不良贷款2009银行风险