“鼾”畅淋漓

作者:三联生活周刊/

一本心理学读物从理论上告诉我,语文上“通感”这种修辞方式是很有现实意义的。譬如,除了手抄本,普通七八个字的行为描述,也能够让我们身上汗毛竖立并且起鸡皮疙瘩。我最有印象的是:“用手指甲在黑板上划”,“用金属调羹在罐头开口磨蹭”,以及“和丸子住一个标间”。

丸子是我的师兄,在我们这个行业是值得尊重的前辈,但每次一起出差的时候,他会很恭敬地和同屋致歉:“我打呼噜,请多包涵。”丸子的打鼾,总是令人心有余悸。我想不出用什么形容词来形容,只好在那个时候用手机拍下一张他早期自己所谓的“难得呼噜”图:他的右膀子遮在面孔上,显然严重影响了气流。他矢口否认这是故意的,我自己摆了下姿势试验,发现打鼾确实属于天赋神异,学是学不会的。

在鼾声中失眠时忽然发现,“打鼾”这个词其实正是人这种生物“社会化”的体现。比如,地球上只有一个人Hanx(鼾克斯),那么这个地球上将不会有“打鼾”这个词语。如果有两个人,伙伴总是怪罪Hanx打鼾影响了自己的睡眠,那么Hanx大多数时候或许会认为伙伴在和他开玩笑,而更可能出现的情况是,另一人就此决定出走到地球的另一端选择清静。当地球上出现三个人时,民主就出现了,其他两人一致认为Hanx在夜间会发出恐怖的声音,后者就可能一定程度上相信这个事件并陷入自责,然后出走到地球的另一端……而我们的实际情况就是,地球上空间少人口多,家庭、学校、差旅,我们总是会和某些人在夜间同一屋檐下,于是打鼾者就被揭发并且揪了出来。在“曾子杀人”这个传播学典故的影响下,其自己也往往对噪声罪供认不讳。

生活经历总结出,当我们陷入睡眠后,无论如何都不可能听到自己的鼾声,我们都只能够从别人的反馈中恍然大悟:“原来我还是个异能人士。”一年多前的那个夏天,我和丸子以及唧唧在吉隆坡唐人街上一家没有窗户的房间中应付差旅之眠,根据事后互相指控的笔录,睡眠的第一阶段是丸子的打鼾时间,随后是唧唧的梦话时间,最后他们说每天早上都是被我的磨牙声惊醒。这样,通过和别人的交流,就看清了自己,以及这打呼噜、撒呓挣、啮齿类行为组成的“茨场街小夜曲”,人类社会和个体自身就是从这样的简单元素发展起来的。

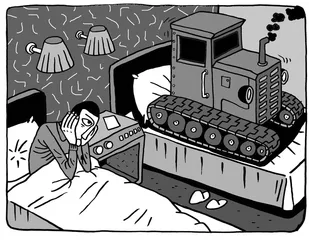

最近,又和丸子出差,共住在距离西湖只有30米的一家旅社。在那样古色古香的建筑里,在那样的湖岸月夜,他的鼾声照样毫无忌惮地响起。只是,这次他不再用手挡鼻,而是把头埋进胸口,在无形中人为制造一个类似真空的小环境,给气管填堵。“高科技啊!”丸子对于我的这个场景描述得意洋洋。■

(文 / 耳东每) 淋漓