那年月的“纪录片”

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

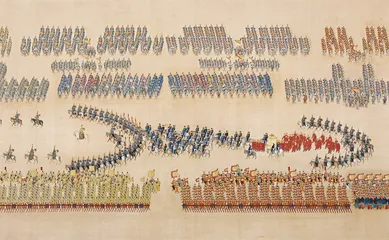

( 《大阅图第三卷·阅阵》

)

( 《大阅图第三卷·阅阵》

)

“我第一次见到《大阅图第三卷·阅阵》原作是2001年的9月,这次见它,算来该是第三次了。我之所以对这件作品感兴趣,是因为北京故宫博物院的收藏品中有一幅同名的画幅。”北京故宫博物院研究员聂崇正所说的《大阅图》共绘有四卷:第一卷“幸营”,第二卷“列阵”,第三卷“阅阵”,第四卷“行阵”。

乾隆登基后的第四年(1739年),在南苑首次举行大阅典礼,检阅八旗将士,并定下每三年检阅一次的制度。“清朝能统一全国,靠的就是这支皇家队伍。八旗军的排列顺序是以镶黄、正黄、正白为上三旗,正红、镶白、镶红、正蓝、镶蓝为下五旗,并且按照方向定旗的位置,他们分别驻守东、南、西、北4个方向,这是非常有讲究的。”聂崇正说,“两黄旗驻扎北方,北方在五行中代表水,黄色代表土,土能挡水;两白旗驻扎东方,东方在五行中代表木,白色代表金,金能降木;两红旗驻扎西方,西方在五行中代表金,红色代表火,火能克金;两蓝旗驻扎南方,南方在五行中代表火,蓝色代表水,水能灭火。乾隆对他的这支皇家部队很是满意。”

记录有价值的事件是统治者的必要文宣手段,因为此举可将他们与国家及其历史联系在一起。几千年来,历朝历代的君王们深明此中玄妙,于是用各种方式将重要事件记录。不论是甲骨文,或是青铜器上的铭文;亦有编撰入百科大全,或以精妙的绘画悉心描绘。乾隆皇帝对这一历史职责的意义更是加倍理悟。

7年后,乾隆下旨绘制《大阅图》4卷,将大阅盛典的场面记录下来。其绘画部分由供奉宫廷的画家金昆、程志道、吴桂、程梁、姚文翰、卢湛、张廷彦等人完成,卷末由大臣梁诗正、汪由敦、张若霭、嵇璜、庄有恭以楷书记录卷中描绘的事物。

故宫所藏的是描绘八旗子弟兵于南苑内,依钦定指示排列成隈形的第二卷——“列阵”。由香港苏富比此次进行拍卖的第三卷“阅阵”,描绘的则是乾隆亲临隈中检阅盛况的场景。而第一卷“幸营”和第四卷的“行阵”至今未见出现。

( 《大阅图第三卷·阅阵》(局部)

)

( 《大阅图第三卷·阅阵》(局部)

)

《大阅图第三卷·阅阵》为手卷画,缓缓打开画卷,长达15.5米的画幅上,八旗将士分别身着红、黄、蓝、白的阅兵礼服,分阵排列,武备院执事手持黄盖走在前面,后面跟随的是前导队伍,在前导队伍之后的是,身穿戎装,着铠甲、戴头盔,佩腰刀、挂弓袋箭囊,威风凛凛骑在心爱座骑“万吉”上检阅的乾隆皇帝……画面延续不断,有如电影菲林卷上的影像一般。

整幅画作,描绘了1.6万个人物形象,每个人的神态、表情、衣着都细致入微。此卷绘画部分结束后,有隶书“大阅第三图阅阵”6字,其后又以工整的小楷记述了画面上列阵军队的位置,如骁骑、护军、前锋、火器诸队列于何处,每队多少人,由何人负责;列阵之时,各位大臣、将校、侍卫等如何进退;乾隆阅阵时的程序等。

“因为所绘人数众多,加上每个细节都非常仔细,整幅手卷绘画时间很长。可以说,宫廷画家们在对待画中人物的精心程度上,普通士兵获得了和皇帝一样的‘待遇’。其实,这也是可以理解的,毕竟是记录皇帝检阅的手卷,皇帝自己会很小心,而且对每个细节都会追查,又有哪个画家敢不全数使出看家本领?”香港苏富比瓷器与工艺品资深专家沈恩文说。

说到这儿,倒是有一趣闻。在清代内务府造办处的档案中有对《大阅图》的详细记载,其中乾隆十一年(1746)的一则档案这么写道:“闰二月二十二日,太监高玉传旨:花善料理何事之人?至于《大阅图》画错,着怡亲王、海望治罪。金昆饰非文过,所交之事皆错并不管事,着革职,将伊所食银两停止,俟《大阅图》告竣之时再行请旨。钦此。”金昆在绘制过程中,将八旗的位置画错,这个错误被乾隆发现,下旨扣发了金昆的俸禄,让他戴罪立功。然而没过多久,乾隆又下了一道旨:“着怡亲王、海望,《大阅图》改完时,将金昆所食钱粮赏给一半,花善俸禄赏给一半。俟《大阅图》告竣时,将金昆所食钱粮并花善所食俸禄全行赏给。”

沈恩文认为,虽然从题材上说,描绘古代皇帝阅兵图可能并不只有这一张,但大部分都深藏于各大博物馆,而且,从卷长及完整度看,此卷《大阅图》也非常难得,“在私人手上,同类型的、保存特别好的、有关这一题材的作品,我们知道的这是唯一一卷”。

算上这次香港苏富比的拍卖,《大阅图第三卷·阅阵》已是第三次出现在拍卖市场上。第一次出现是在2001年香港佳士得的拍卖会上,据悉这幅手卷是从法国藏家手中征集而来,当时被一个亚洲收藏家以1600万港元的价格买去,创下当年清代宫廷御制画作世界拍卖纪录。

“至于这卷原本收藏于清宫大内的巨作,是如何流散到欧洲的,此间的经过虽然不见有文字记述,但是我们仍然可以对此做些推测。从现在了解的情况看,清朝宫廷内的皇帝及后妃的肖像画都存放于景山的寿皇殿中,这是有清宫档案记录可查的。而景山的寿皇殿在1900年八国联军占据北京期间,曾经是法国军队的辖地和势力范围,所以就有一部分清宫旧藏的帝后肖像画,被当时驻扎于此的法国官兵掠去,成为他们的‘战利品’被携往欧洲。所以相当多数量的此类画卷,都是从法国首次出现而流向拍卖市场的。”聂崇正说。然而对于《大阅图第二卷·列阵》为何没有流散出去,而能完好地保留在故宫,却没有人能解释其中的原委,不过想来其中必有一番动人的故事。

2004年《大阅图第三卷·阅阵》再次由香港佳士得进行拍卖,这次被台湾地区国巨集团董事长陈泰铭以2700万港元的价格拍得。

陈泰铭热衷艺术市场,应该是近十几年的事。90年代初期,苏富比与佳士得两家国际级拍卖公司进驻台湾,嗅觉敏锐的陈泰铭,一直是拍卖会上的座上客。尤其令外界印象深刻的是,陈泰铭对每次拍卖的封面作品,特别青睐,因此从不在乎价格,有封面必拍,当时被艺术界调侃为“封面陈”。在2004年买下《大阅图》的同时,他还一举拿下了明永乐青花内外底龙戏珠纹棱口洗、元青花缠枝牡丹纹双鱼耳大罐、清乾隆御制痕都斯坦玉“西昆玉”御题诗贝式白玉洗4件高价古美术作品,共花费近9418万余港元。值得一提的是,《大阅图第三卷·阅阵》在2004年的这次拍卖中,刷新了它在2001年创下的清代宫廷御制画作世界拍卖纪录。

“清朝宫廷绘画中最有价值的部分,就是宫廷画家描绘同时代人物和事件的纪实性绘画作品。《大阅图》卷就属于此类绘画中的精品,在照相机发明之前的年代,绘画无疑是真实地记录人和事的最佳手段。”聂崇正说。

苏富比来北京预展的那天是雷曼兄弟宣布破产后的第五天,大家谈论最多的是,这次拍卖会不会受影响,回答自然是谨慎小心。仅半个月后,在香港会展,这幅《大阅图第三卷·阅阵》的手卷拍出了6786万港元的高价,又一次刷新了由它自己在2004年创下的拍卖纪录。这个价格可以说是对那个年月画家们辛苦作画,为后人留下一部鸿篇巨制大作的最好认可。唯一的遗憾是此画拍出,又入了私人藏家之手,就不知何年何月才能再现其身,让更多的人看到这部不一般的“纪录片”。■ 苏富比金昆纪录片乾隆香港拍卖程序艺术美术