自行车环岛日记

作者:袁越 ( 台中一家自行车主题酒吧 )

( 台中一家自行车主题酒吧 )

我这次台湾之行,必须从韩国的济州岛开始讲起,因为从北京飞往台北的乘客,必须在这里转机。

济州岛的转机肯定是世界上最方便的,乘客几乎不用走路,在同一个大厅里迅速完成了下机、上机的所有步骤。原来,济州机场专为中国大陆和台湾之间的转机腾出一间屋子,从这里进出的乘客绝大多数是台湾人,由于台湾地区当局的死硬政策,台湾人包办了济州机场70%的收入。这笔钱中的一部分,本可以被台湾最大的“远东航空公司”挣到,可这家公司却因为苦等两岸直航未果,陷入了空前的财务危机,不久前因拖欠油费,被国际航空运输协会所属的清算中心除名。

从桃园机场到台北市区要坐一个多小时班车,车进入市区后正好遇到上下班高峰,加上下雨路滑,塞车严重程度一点也不亚于北京。从车窗向外看去,冬雨中的台北霓虹闪烁,几乎所有大饭店都打出了承办“尾牙”(相当于联欢会)的广告。灯火辉煌的商场里挤满了置办年货的顾客,相比之下,大街上走路的行人却远比任何一座大陆的大城市要少很多。因为台湾汽车普及率非常高,几乎人手一辆,难怪台湾的人均二氧化碳排放量是大陆的5倍。

第二天在住处附近转了大半天,终于在一条小巷子里找到一家自行车店,花新台币2300元(约合人民币500元)买了一辆12速的杂牌山地车。第三天,我怀揣一张台湾公路图,冒雨从忠孝东路出发,开始了自行车环岛之行。

全民经商的台湾岛

( 水里小镇的蛇窑,游客可以亲自动手制坯烧陶,体验艺术创造的乐趣 )

( 水里小镇的蛇窑,游客可以亲自动手制坯烧陶,体验艺术创造的乐趣 )

岛,天生就是用来环的,台湾岛尤其如此。它不大,绕一圈大约1000公里,即使走路也用不了两个月;它也不小,各地气候和风土人情都有相当显著的差异。加上台湾的中央山脉险峻陡峭,绝大多数台湾人都选择住在沿海一带,因此环岛更是了解台湾人的最佳途径。

去年夏天,台湾的《诚品好读》杂志出了一期环岛特辑,开篇就说:岛,是岛屿上人们最得天独厚的出走理由。确实,台湾人一直就有环岛的传统,很多人纪念中学或者大学毕业的方式就是环一次岛。自从修通了环岛公路,以及全岛铁路网完善之后,很多台湾人会选择坐火车或者驾驶汽车环岛。我选择自行车,不但可以挑战自己的毅力,而且可以用一种更加悠闲的姿态,深入街道小巷,探寻普通台湾人真实的生活。

( 海天一色景观奇幻,沙滩更是风筝的理想放飞地 )

( 海天一色景观奇幻,沙滩更是风筝的理想放飞地 )

我选择从台湾的1号公路开始旅程。台湾的路分好几种,除高速公路外,还有省道、县道,甚至乡级道路。所有道路标识都非常清楚,基本不用问路,偶尔迷路,大都可以从路人那里得到非常准确而耐心的回答。

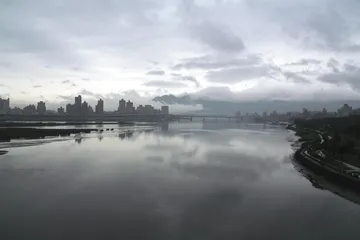

1号公路大概就是第一条修好的台湾省道,起始点是作为台北西界的忠孝大桥。我从桥上跨过淡水河,台北市的高楼大厦便迅速被三四层的小楼所替代。楼虽然矮了,可广告牌却没变,依然多如牛毛,而且一个比一个大,一个比一个鲜艳,简直就是达尔文“物竞天择”理论的示范标本。如此竞争的结果就是严重的视觉污染,这是台湾所有城市普遍存在的问题。

( 台湾乡间油菜花季景色迷人 )

( 台湾乡间油菜花季景色迷人 )

我发现,台湾所有公路两旁几乎都被店铺占用,在这样一个高度商业化的地方,路边的黄金地带是不可能被围墙或者居民楼占据的。

槟榔是南亚人民最喜欢吃的一种零食,但只有台湾才有“槟榔西施”。她们清一色都是年轻女子,穿着尽可能少的衣服在路边招徕顾客。“槟榔西施”是在上世纪90年代才出现的,那时槟榔业不景气,一些从业者只好穿起了“清凉装”,依靠卖弄色相吸引男性顾客。那时正值台湾“民主化”的关键时期,台湾社会原有的道德习俗纷纷受到挑战,越来越多的槟榔小贩被逼无奈,只能利用色情招徕生意,于是“槟榔西施”的衣服越穿越少,甚至出现了透明装。台湾当局这才不得不颁布法令,禁止“槟榔西施”露点。其实台湾当局更希望彻底取缔槟榔业,因为嚼槟榔者会吐出红色口水,影响市容,嚼槟榔还会提高口腔癌的发病率,增加医疗负担。更可怕的是,槟榔树根浅,所有种槟榔的地方,土质都会遭破坏,在台湾这个台风频仍的地方,这是非常危险的。不过,因为“民主”的缘故,槟榔业不可能被取缔,现在依然是一项每年数十亿元新台币的巨大产业。

将要进入新竹市区的时候,我看到路边有一个槟榔店里的“槟榔西施”居然穿着三点式泳装。当时台湾正受寒流影响,气温只有10℃。我停下车拿出相机拍照,那个“槟榔西施”看见了,气冲冲跑出来,抄起一个饮料罐头就冲我扔过来,然后冲到我面前,抓住相机要我删掉照片,同时用当地话骂起脏话:“×你娘!拍什么拍?你这人有没有教养?”我解释说我不知道不能拍,她却反问道:“这么冷的天,你以为我穿着这种衣服好受吗?”

我当着她的面删掉了照片,她这才放过我,嘴里依然骂个不停,全都是她这个年纪女孩照理很难说出口的脏话。后来朋友跟我说,我算运气好,“槟榔西施”的背后通常都会有黑社会撑腰,那天如果遇到黑社会,恐怕就要吃苦头了。

当天夜宿新竹市一家名叫“甜蜜蜜”的汽车旅馆,旅馆广告牌上写着:“24小时电脑扫描,反偷拍侦测中。”旅馆很便宜,设施却非常齐全,顾客可以直接把车子开进一楼车库,然后从单独的楼道上楼休息。我打开电视,发现台湾有100多个电视台,光新闻台就不下10个。它们几乎24小时不间断播报新闻,除手法和立场稍有不同外,内容非常相似,除了选举,就是犯罪和美食的相关报道。按照常理分析,这大概就是台湾电视观众最爱看的三类新闻吧。

第二天从新竹市区出发继续向南骑,很快来到了海边。台湾岛的西部是大片平原,地势变化缓慢,海滩很浅,尽是淤泥,看上去毫无美感。那几天正逢下雨,天空雾蒙蒙的,浑浊的海水甚至让人感到一丝恐怖。新竹附近有一段海岸线被开辟为观景步道,可当我骑过这段景区时,整个17公里海岸线上竟连一个人都没有。

事实上台湾的人口不算少,可是,也许是天气的缘故,旅行中我很少感到人口压力。沿途几乎看不到多少行人,儿童更少见,偶尔见到几个背着书包的学生,都会冲我挥挥手高喊:“加油!”我还遇到过不少像我一样骑车环岛的台湾人,甚至和一个黄姓中年人一起骑了一段。他带着还在上初中的儿子和侄子出来环岛,三人戴着同样的头盔和手套,显得非常专业。“我去过黄山呢。”他说,“将来一定要让我儿子去大陆看看,大陆的风光比台湾好太多了。”

确实,起码在台湾西海岸,几乎没什么值得一提的风景。台湾西部的城市化程度相当高,尤其是沿着高速公路的部分,大大小小的城镇几乎连成了一片。这些城镇粗看上去几乎毫无区别,楼房不高,年头很老,街道也不宽,两边店铺林立,甚至连小吃店打出的招牌样式也都十分相似。

台湾吸引人的地方不是静止的风景,而是2300万活生生的台湾人。

青年达人

第二天傍晚,我到达了台湾第三大城市——台中。顾名思义,台中地处台湾中部,市区新建了很多摩天大楼,看上去甚至比台北更时髦。朋友介绍了一个外号“酷哥”的人在此地等我,他戴副眼镜,长得文质彬彬,非常精干。据朋友介绍,此人酷爱骑车,曾获得过台湾公路自行车大赛的第五名,有入选职业赛车队的实力,可见面后他却自我介绍说,自己是一名南投县的警察。

“台中是自行车的大本营,我带你去参观一家车行吧,一个朋友订购的一部名车刚好到货,一帮朋友正在那里为他验车呢。”

这是一家捷安特自行车行,里面早就聚集了六七人,围着一辆红黄相间的赛车品头评足。这是一辆意大利产的Tommasini牌钢管赛车,只有8.6公斤重。车主30岁出头,外号叫弗朗西斯,是个软件工程师。为了这辆车,他付出了16万元新台币的价格,大致相当于4万元人民币。“其实这牌子的很多部件都是在台湾生产的,所以我能用很便宜的价格买到。”弗朗西斯说,“台湾是世界自行车工业的中心,大部分高级自行车都在台湾设计生产,如果这辆车运到欧美,价格至少会翻一番。”

那家自行车店当晚就卖掉了一辆很酷的小轮折叠自行车,售价3万多新台币,买主是个白领小姑娘。

弗朗西斯喜欢收藏刀具,而“酷哥”曾经是一个刀剑讨论版的版主,两人因此认识。这个讨论版曾是中文网络世界里研究刀剑最权威的网站,汇集了港台地区和大陆的大批优秀的刀剑专家。后来讨论版越做越大,不少企业提出收购,“酷哥”不想让它商业化,干脆把讨论版关掉了。其实那时他又迷上了公路赛车,动员了不少刀剑迷转到赛车领域。当晚一起来“验货”的人五花八门,干什么的都有,甚至包括一名大学教授。这些人组织了一个赛车队,经常在一起训练,“酷哥”的水平最高,他甚至有一辆专用来训练的赛车,价值超过了15万元新台币,而他那辆用来比赛的赛车是碳纤维的,至少值30万元新台币。

“台湾赛车水平很高,爱好者众多。”“酷哥”介绍,“我们这里每年9月的第二个周末都会举办登山大赛,从零海拔一直骑到3275米的台湾公路最高点,能吸引好几千人参加。”

验完车我们又去另一家自行车主题酒吧喝咖啡,我惊讶地发现,在台湾至少有3种自行车杂志,一般都能卖1万本以上。当晚就有不少爱好者前来听老板传授骑车经验,这老板是个自行车爱好者,他每个月都会办两三次主题讲座,请专家来给台湾的年轻人普及自行车专业知识。

后来我又去弗朗西斯家参观。他家客厅里摆着一套高级音响,放大器是电子管的,音箱则是直板开放式的,喇叭背后全裸。这样的一个独特设计用牺牲低音的办法获得了极大的音场,非常适合欣赏交响乐。果然,弗朗西斯只听古典音乐,家里存放着几百张古典黑胶唱片。我们一边听贝多芬的《第六交响曲》,一边喝弗朗西斯煮的咖啡。没想到他同时还是一个咖啡迷,家里有一套高级的咖啡豆烘焙机。

第二天我去“酷哥”家做客,他家位于台中南边20公里远的南投,也是父亲留下的房子。我发现,“酷哥”居然还是一个蜥蜴专家,家里养了好几条南美蜥蜴。不过他最迷的就是体育锻炼,每天都要进行好几个小时的有氧训练。

“网络是我的教练。”“酷哥”说,“台湾的网络很发达,我几乎所有的体能训练知识都是从网络上学来的。”

“你难道不上班吗?”我问。

“我应该算是南投县警察局长的高级幕僚,平时事情不多,一旦出了紧急情况,我就会忙到没时间睡觉。”

( 台湾西海岸。这辆12速的杂牌山地车伴随记者完成了环岛之行 )

( 台湾西海岸。这辆12速的杂牌山地车伴随记者完成了环岛之行 )

据他介绍,1999年9月21日台湾南部发生7.6级强震时,南投的救灾就是由他来组织的。他平时喜欢钻研紧急情况下的救援问题,脑子里装满了大量从网络里学来的国外救灾经验。那次地震后,他48小时没睡觉,迅速组织基层警察24小时不间断在社区巡逻,汽油用光了就偷路边摩托车的油。对于受灾民众的投诉,他让警察们只记录,不处理,为的就是让尽可能多的民众看到警车经过,稳定情绪。他还给下属发枪,遇到有人胆敢哄抢就立即鸣枪警告。他有丰富的急救知识,知道怎样用泥土止血,怎样用简陋的装置给病人输液。那次大地震造成2470人死亡,11305人受伤,10万人无家可归,可正因为有一批像他这样干练的基层警察,才使得整个灾区没发生一起哄抢事件,并在外界救援到达之前就完全稳定住了局势,而且对大部分伤员进行了急救处理。

“因为那次救灾有功,我就获得了某些特权,平时有大量时间用来锻炼身体,养我的蜥蜴啦。”

确实,“酷哥”的生活很轻闲。他和他当小学老师的妻子加起来每月能拿到15万元新台币的工资,房租不用付,两人也还没有孩子,所以有很多闲钱来发展自己的爱好。那个弗朗西斯的情况也类似,住的房子也是父亲留下的。我在台湾遇到了不少像他俩这样的年轻人,都在工作之外的某个领域找到了兴趣点,而且钻研得很深。按照流行的说法,他们可称为这些领域的“达人”(专家)。有意思的是,这些领域大都可被视为“雕虫小技”,没什么“社会意义”。但如今的台湾,有大量的年轻人生活富足、衣食无忧,救国救民这样的大事对他们没有吸引力,而他们又不愿放纵自己,靠吃喝嫖赌来填充生命,于是便有了这批“达人”的出现。这批人其实正是台湾一个新的经济增长点,近年来风靡台湾的所谓“创意产业”正是由这批人所主导的。

台湾的历史传承

离开南投继续向南,我特意拐了一个弯,去了一个名叫水里的小镇,因为这里有一座烧制陶器用的蛇窑,已经有80年的历史。

台湾的历史不长,值得一看的古迹不是很多,于是台湾人只能在开发近代“古迹”的附加价值上下功夫。水里蛇窑就是一个很好的例子。它建于1927年,最早的主人名叫林江松,是一个出色的制陶工匠。当初他看中了水里的陶土,开出一片荒地,搭建了这座蛇窑。蛇窑建在一个小山坡上,蜿蜒的窑身长达百米,从远处看很像是一条蛇,故名蛇窑。窑的内壁用砖砌成,烧陶时必须用炭火连烧3天,灰烬自然而然落在陶器上,使得这里出产的陶制品有一种手工制造的感觉。

蛇窑制陶技术来自福建。明末时郑成功率兵攻台,把台湾当做反清复明的基地,失败后他带来的士兵就地解散,其中有不少福建人就地安家,并在南投县找到了合适的窑土,开始烧制陶器。水里出产的陶器一直是全台湾质量最好的,可如今由于大陆廉价陶制品的冲击,台湾本土的制陶业几乎完全停滞。水里蛇窑的第三代掌门人林国隆先生随机应变,把蛇窑改建成一个陶艺博物馆,游客不但可以全面了解制陶过程,还可以亲自动手制坯,再由博物馆负责烧好后寄给游客。那天虽然下着暴雨,还是有不少游客来这里制陶,亲手体验艺术创造的乐趣。

离开蛇窑,我去水里镇吃午饭。这个小镇真的很小,只有两条像样的街道,可是如果不看背景的高山,我几乎看不出这里和台北的某条小街有什么区别,街道两旁也都是店铺,也有“7-11”便利商店,也有卖卤肉饭和鱼圆汤的小吃店。这里的居民人手一辆摩托车,开汽车的人也不少。换句话说,这个小镇上的居民生活水平完全可以和台北媲美。

最近一直有媒体称,台湾的贫富差距正在拉大,台湾正在变成一个M型社会,不过,以一个游客的观察还没有看到差距加大的明显表现,那里几乎看不到乞丐,也没有贫民窟或者民工,普通居民住的房子外表虽然破旧,内部装修却舒适又实用,人均居住面积肯定要比大陆多很多。台湾的农村几乎户户有汽车和自来水,加上台湾面积小,公路网发达,农村和城市的差距已经很小了。

根据亚洲银行去年的一项统计,台湾社会的基尼系数(衡量收入分配差异程度的一项经济指标)为0.3385。如果说尊老爱幼、和谐发展是中华文明的优点,那么台湾在文化传承这一点上做得相当好。

从南投出发继续向南,下一站便是台南市。这是台湾最早建立的城市,荷兰殖民者和郑成功都曾经把它作为首府。这里有两样东西闻名全台湾,一是古建筑,二是小吃。

所谓小吃,就是像面条、丸子汤、米糕、粽子、臭豆腐和汤圆这类吃食,分量小,味道独特。台湾小吃非常便宜,很多台湾人一日三餐都靠小吃解决,为他们省了不少饭钱。也许是因为台湾盛产甘蔗的缘故吧,台湾小吃通常较甜,喜欢用蒸煮的办法,很少油炸。台湾的小吃店非常讲究特色,一般的店只卖很少几样吃食,但每一样都有独特口味,挣回头客的钱。我在台南一口气吃了6种小吃,包括“洪芋头”家的担仔面和烫青菜、街头无名小店里卖的虾仁肉圆和芋、“鳝鱼廖”家的“棺材板”和鳝鱼面。其中那个“棺材板”其实就是炸面包,里面掏空了放进蛤蜊羹,美味之极。老板“鳝鱼廖”特别喜欢大陆,甚至娶了个湖南新娘,他特意在店里的墙上贴了一张从报纸上剪下来的岳麓书院的照片,让妻子能够经常看见家乡。台湾对大陆新娘非常不公,她们要等很多年才能拿到工卡,可是仍然有很多大陆新娘在自家餐馆里帮丈夫打工,台湾警察也拿她们没办法。

“棺材板”的做法最早来自欧洲海员,他们在面包上挖个洞,把蛤蜊汤倒进去混着吃。“鳝鱼廖”就地取材,把欧洲圆面包改成油炸方面包,再取个奇怪的名字,终于一炮打响。“棺材板”之所以源自台南,就因为当初荷兰人是在这里第一次登上了台湾岛,并于1653年在此地修建了一座“普罗民遮城”。汉人把这些来自欧洲的殖民者称为“红毛鬼”,因此这座城堡也被后人称为赤嵌楼。

1661年郑成功攻台,打败荷兰军队,占领了赤嵌楼,并以此楼作为办公场所,指挥对荷作战。他在这里住了9个月,直到荷兰人投降并退出台湾地区。之后,郑成功迁入相距不远的热兰遮城,打算以后者为台湾首府,可惜迁出赤嵌楼后不久即病逝,没能完成反清复明的夙愿。台湾人对郑成功十分尊敬,称他为“延平郡王”,又叫他“国姓爷”(因为明隆武帝曾赐他朱姓)。台南市内还有一座“延平郡王祠”,专门纪念这位收复台湾有功的名将。

赤嵌楼历经明、清两朝,以及日据时代和国民党统治时期,其建筑早已不是原来模样,而是变成了中国式的亭台楼阁,而且分成南北两座:南面的楼叫做海神庙,里面除了展示古代欧洲战船外,还供奉着一尊海神像,引来不少学生前来祈福,希望考个好成绩;北面的楼叫做文昌阁,里面是一个博物馆,虽然很小,但展品内容非常丰富,从赤嵌楼遗物到中国古代书籍文献,应有尽有。

不过,比起游人如织的赤嵌楼,我更喜欢台南市区。这里有台湾最早的街道,最悠闲的人群,最独特的酒吧。我甚至还发现了一座保存完好的清代建筑,名叫“衍庆堂”,它的屋顶和墙壁依然保留着清朝的样子,大门上的装饰性浮雕依稀可辨。衍庆堂原本是一户人家住宅,这样一座“活文物”如果在大陆,肯定不是地处偏僻的乡下,就是被保护起来做成博物馆了,可是衍庆堂居然坐落在台南闹市区,周围被一群新建的居民楼所包围,从大街上很难看到它。更妙的是,原主人的后代仍然居住在这里,这座建筑依然发挥着它原有的功效。

高雄的别样新年

从台南到高雄只有40公里的路程,非常好骑。那天是年三十,大街上到处可见烧纸钱的人。台湾人有“拜拜”的习惯,过年时都会在供桌上摆一些好吃的,再插几根香,祭拜祖先和神灵。

通过朋友介绍,高雄市一个姓龚的普通工人接待了我,请我去他家吃年夜饭。虽然此前我谁也不认识,可他们一家对我非常友善,做了一大桌子菜请我吃。其中有一样菜很特别,就是萝卜糕,台湾人过年几乎家家都做萝卜糕,因为在当地萝卜又叫“菜头”,有“好彩头”之意,吉利。

高雄是台湾第二大城市,有台湾最大的港口。龚先生退休前是个码头工人,他买的这幢房子虽说有点老,但非常宽敞。客厅最显眼的位置上摆放着一座神龛,常年烧香供奉。

饭后大家坐在一起看电视聊天。台湾有很多电视台都会举办新年晚会,没有哪一家具有统治地位,所以台湾人喜欢随便转台。快到子夜的时候,龚太太却穿上衣服准备出门。她在一座庙里工作,台湾人有“抢头香”的传统,都希望成为新年第一个香客,于是年三十是各个寺庙最忙的时刻,因为所有寺庙门前都挤满了准备抢头香的人。

新年的钟声终于敲响了,奇怪的是,窗外的鞭炮声稀稀落落,一点没有国内那种宛如置身战场般的感觉。龚先生介绍,台湾乡下人还是很喜欢放鞭炮的,因为地方大,每家都有院子,随便怎么折腾都行。可在大城市,由于居住条件不允许,放鞭炮的人是越来越少了。

高雄和其他中国城市一样,新年头几天都是留给家人的,大街上冷冷清清没什么人。幸好年初二“戴维斯杯”男子网球赛在高雄市举行,由澳大利亚队对台北队,比赛门票非常好买,去楼下的“7-11”便利店就行了。全台湾有超过4000家“7-11”,毫不夸张地说,在台湾所有大城市,步行不超过5分钟必会找到一家“7-11”。很多人抱怨“7-11”像个怪兽,垄断了台湾人的生活,可其实,这家连锁店也给台湾人的生活带来的很多方便。比如,这里可以买到全台湾所有体育比赛和演唱会的门票,还可以负责运送任何东西到台湾的任何地方,甚至还有冷冻运输服务,便于顾客运送食品。

比赛那天,高雄市网球中心涌进来5500多名观众,比赛结果虽然是澳大利亚队获胜,但过程相当精彩。更精彩的是双方拉拉队之间的较量,两队都穿黄色队服,喊着事先排练好的口号,为各自队员加油。

台湾拉拉队的领队名叫李昆霖,他在台湾被称为“国际达人”,因为他从小在国外长大,喜欢旅游,曾经去过30多个国家。两年前,他在澳大利亚看网球比赛时见到了著名的“澳洲疯子”(Fanatics)组织的拉拉队,立刻被吸引住了。这个“澳洲疯子”组织成立于1997年,目前有大约8万名会员,他们的宗旨是组织澳大利亚人去世界各地为国家队的比赛加油,依靠组织旅游和卖T恤衫的办法赚钱。现在该组织居然已经有了5名全职雇员,其中2名常驻伦敦。

“我并不是为赚钱才组织拉拉队的。”李昆霖对我说,“我就是觉得我们在国际赛场上缺乏凝聚力,所以才会想到把大家组织起来。”

当然,李昆霖还有一个小小的私心,就是希望通过组织拉拉队,和自己心目中的体育明星们成为朋友。比赛结束后,当天参赛的台北队第二单打陈迪的父母专门在一家饭馆里宴请李昆霖和拉拉队的骨干成员,大家相处得就像一家人。

“我不想把体育和政治挂钩。”李昆霖坦诚地说,“所以我把拉拉队的队服设计成黄色,就是避免和蓝绿双方有任何瓜葛。”今年夏天他将组织一支拉拉队到北京观看奥运会,目前已经有近80人报名参加。

希望他们能从台北直飞北京。 槟榔西施自行车台湾日记环岛台湾人发现大陆很发达