“果冻时代”

作者:苌苌

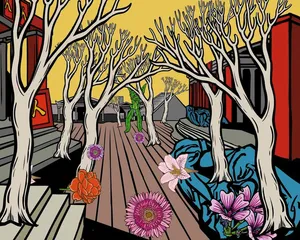

( 王玺作品《模块斯巴达》 )

童年保卫战

这个5月末,不断有消息从香港的佳士得拍卖会传来,几位中国当代艺术家的作品分别以千万为单位售出,他们的标志性作品成了各自银行发行的钞票,这市场说起来挺没意思的,即便你后来画得再好,但验钞机不认没办法。上海美术馆的副馆长张晴从上世纪80年代就浸淫于当代艺术圈,当大量趋于成熟的当代艺术进入商业模式运作后,也让他这样的“老”策展人在某种程度感到苦闷:被市场规律选择的当代艺术,既不新鲜,也缺乏冒险精神。

从去年上海双年展,张晴就开始了他的当代艺术之路的探索,但那次找来的作品让人觉得怪怪的,比如从五台山搬来的榫卯结构木雕,精巧倒是精巧,也与众不同,但这就是当代艺术么?为什么不叫“物质文化保护遗产”呢?张晴说他自己也是在路上,几条路同时走,在过去一年多时间里,他考察全国各地艺术家的工作室的同时,特别留意了一下出生于七八十年代的一批刚走出校门或还在求学的有志艺术的青年。直到几个月前发现,已经有足够数量和质量的这个年龄段的艺术家,够开一个专题展了,于是就有了5月底的这个展览——“果冻时代”。

“1985年第一条果冻生产线被引入中国,与1980年前后出生的这一代人共同发育成长。除时间上的吻合之外,果冻的形态、特性也与1980年前后出生的人有种种不谋而合之处。”张晴说,“这代艺术家自由又孤寂、开放又自我、纯粹又透明,在羽翼未丰前就开始想要挣脱儿童这个称呼,却又要不断回头以儿童的身份回避成年的压力。他们奉行非线性无章法的拼贴哲学,生活在自己的世界里,隔代的人不得不以十二分的耐心,以挤牙膏的方式,等待他们轻启心扉,绽露情感的波澜及心灵深处的感悟。”

政治影响消退了,相对良好的生活环境决定了这代年轻人关注的世界更加“轻逸”,也更加个人化。他们的成长记忆是变形金刚和花仙子,今天眼中看到的是熊猫和宇宙。他们生长的年代是中国巨变的20年,也经历过“人人都有个小板凳”的童年,又经历中国当代艺术迅速成长的10年,在美院附中刚学了几笔俄式绘画,呼的一下大学里有个系叫新媒体艺术系,你用一堆机电产品做艺术没人拦着你,还有人去国外上艺术大学,那刺激就更大了。有点上不着村下不着店,没准一不留神成为过渡的一代,往上追是没戏了,只能往下发展了,纯净,不功利,没思想包袱,复杂(通常是把小事变大事),自我(“我”的世界没小事),都是这代人的优良品质,还有“不吃苦”精神,见困难都是先想,我能绕过去么?黄燎原在博客上反击只认漫长学艺道路的人,如果能特容易特快控制这个世界,有什么不好?算是给艺术青年们吃了颗定心丸。

( 刘丹妮作品《永恒的旋转木马》 )

( 刘丹妮作品《永恒的旋转木马》 )

“他们可能特脆弱,特自卑,或者特自负,但又特别想得到认可。”一位参展艺术家以置身事外的口气说。尽管有生于70年代的中间人——杨洋、刘吉吉等人的协助,张晴仍感到沟通的困难。在一年多的时间里,他尝试去理解“80后”的散漫、自闭(60年代人眼中的),傲慢和幼稚(或者说不谙世故)。“就说‘绿校’吧,这批人共同特点就是比较自闭,不爱讲话,他们的联络方式都是通过网络,后来变成了个‘组织’。另外一个共同特点是孤单,都是独生子女,父母都比较忙,日子怎么打发呢,就自己在家画画;还有就是孤僻,生活在自己的世界中。但他们之间又很团结,不喜欢别人说他们自闭,当然那只是我个人的判断,我去和他们谈作品,5个小时不和我说一句话,我就在一边等着。后来他们到一个聋哑学校去当老师,碰到的人比他们还不爱说话,他们就很崩溃,但也从中找到了创作的灵感。”一年过去了,张晴才觉得他似乎开始了解他们,当他们的心扉向他微微开启时,他发现了他们内心丰富和闪光的一面。

现场

( 胡艳兰作品《平衡》和《派对皇后》 )

( 胡艳兰作品《平衡》和《派对皇后》 )

去上海美术馆前看到展览信息和图片,色彩和形式都令人兴致索然,但在现场却有一番不同的感受。60多位参展艺术家的350件作品占据了上海美术馆的三个楼层的展厅,除了传统的绘画、装置、雕塑、影像,还有拼贴、Flash和漫画等。展览结构分为婴儿化的青春、中国艺术形象探索和国际视野下的当代社会生活现状三个部分。主题内容涉及和青春有关的一切,学习、电玩、玩笑、性、美、口号、结婚、娱乐生活、水果、宇宙……

卜桦的Flash《青春有害健康》在小小的电脑屏幕上播出,吸引了诸多人的目光。一个系着红领巾的女孩跳着青春舞步,表情淡然又有些拽拽的。朴素且令人感到舒服的外表下,是骨子里流露出来的低调时髦,还很幽默,透着无邪的性感。是整个展览中叙事结构和形态相对成熟的一个作品。先是听到丰江舟的音乐,想到“青春的躁动”,于是着手创作,这是从事Flash制作已有几年经验的卜桦的一个转型作品。“今年我开了好几次窍,以前的创作习惯是设定一定主题,然后想尽办法去表现它,现在我更愿意用一种向外的方法解决问题。以前的作品都是反映内心挣扎,要么悲愤,要么自我委屈,现在觉得委屈就是一种自我陶醉,并不健康。”从这个作品,你看到更多是一种生活态度,卜桦说和她达到一个松弛的创作状态有关,完全没有了以前怕表达不好的那种恐惧,“也淡化了作品的主题思想什么的,我愿意去强调的是一种意外性,不做预期,跟着感觉走,看最后出来一个什么东西。也不再去考虑做成什么样才能有人欣赏,一定要如何如何,我不觉得有什么必要。这个开窍可能和个人生活状态有关系,生活安逸了,就想更加随意地表达,也可能因为前面做了四五年的创作,该到了一个台阶。也可能和个人意志有关,我后来越来越向往站在阳光的这边,然后就发现自己站在线这边了。以后我还想给作品加上对话,今天在飞机上,我写了好多,一边写一边乐”。

( 卜华作品 )

( 卜华作品 )

艺术青年热爱熊猫。上海的艺术家群体“熊猫学习小组”由林哲乐、王一飞等人组成,他们做了一个可以和观众互动的多媒体学习室。林哲乐的个人影像作品《Q鱼的下午》讲的是一个鱼缸里发生的故事,给小鱼配了台词,画面唯美,透着稚趣。刘吉吉的“原子熊猫”这次拿世界和平说事儿,“我们得到利益或者丧失利益,同时要挟与反要挟,世界大同又不同,于是我们愤怒、沮丧和傻傻地快乐着”。

装置不好说,油画明显体现出“果冻一代”绘画基本功的缺失。一进展厅,几幅肖像画画的是郭敬明和刘翔,有点粗糙,甚至有点丑化,你想是反讽吧,却听说画家是出于喜欢才画他们的,或者无论颜色和形状都很像县城电影院海报的女画家自恋像,或者形态和“果冻人”祖师爷刘野的“美人鱼”如出一辙的“美人鱼”儿童版。王玺的以电玩人物形象为主题的油画和李赞透着青春狂野气息的绘画算比较好的,但小王玺还是紧张得有些神经质,到处问有关无关的人对他的画的看法。绘画给人最深刻印象的是刘丹妮创作的纸本绘画,以极端细密的笔触表现了一个《山海经》式的世界,那密密麻麻的笔触和非常怪异但线条圆熟的形象,很容易把人带入一种不安的精神状态。

( 李赞作品《Goodbye youth!》 ) 果冻上海美术馆艺术时代美术文化

( 李赞作品《Goodbye youth!》 ) 果冻上海美术馆艺术时代美术文化