15分钟名人之后

作者:于萍(困困)

照片上的新娘穿着庞大的白色褶丝婚纱,新郎打着白领带,是80年代美国常见的婚礼肖像。新人的笑脸洋溢着甜蜜与幸福。可在艾伯特·布劳恩斯坦看来,这张照片因为太和美了而显得格外刺眼。照片中的新郎——他43岁的儿子——智商有180的聪明人、前途无量的纽约知识分子,因为纵火、入室行窃、抢夺、性侵犯、一级绑架罪而入狱待审。“生活就像一出戏剧。”老头点起一根登喜路雪茄,眼睛在玳瑁老花镜后面浑浊无光,用浓重的英国腔说,“太让人措手不及了。”他转身从一堆报纸中翻出另一张照片,印在《纽约邮报》第六版上,他的儿子憔悴、肮脏,穿着醉汉一样的T恤衫和皮夹克,被警察架着,与婚礼肖像判若两人。

以上是《名利场》对彼得·布劳恩斯坦的老父亲的素描。纽约每天都有重案发生,一个没搞出人命的强奸犯劳费《名利场》惊动他的亲人,并强调登喜路雪茄、玳瑁老花镜和英国腔以显示其家境,因为彼得·布劳恩斯坦是个自己人。他有相似的名校毕业背景,也在名流杂志社上班,偶像都差不多——他们文人点儿的喜欢伍迪·艾伦,时尚人士崇拜安迪·沃霍尔。彼得犯事后,他的文人朋友兴奋地从各个角度描摹出一个志向高远却始终徘徊在门外的焦虑知识分子形象,一边像从镜子里看到另一个自己,一边想把他摘出去。但共同的,他们掉进了彼得的圈套。

案子发生在2005年万圣节夜里。彼得在前女友、时尚杂志《W》的时装编辑简·拉克沃西的公寓门口放了把火,假扮成消防队员敲开她家门,用枪胁迫她服用了大量迷幻药,对她进行了13个小时的囚禁和性侵犯。过程中他戴着面具,却故意露出黑色长卷发,还主动说出生日日期和曾在《每日女装》工作过。警方很快就锁定为彼得:他毫不防备地在电脑中留下了在eBay购买迷幻药和消防队员服装的记录,储藏室里有被害人的工作证,驾照和熏衣草色的Gucci小皮外套。警察在一大学旁边的小卖部里抓着他,他一边大喊:“我就是你们要找的人!”一边用小刀蹭蹭地在自己脖子上划了好几刀。

“完美的表演。”他的一匿名朋友说。整个过程他用DV拍了下来,作为安迪·沃霍尔的“粉丝”,他吸取了些许沃霍尔风格:用镜头把一小时又一小时的暴怒、痛苦、性骚动收集起来,既是激烈冲突的制造者又是冷静旁观者。他还用名设计师定制皮鞋凌辱被害者,这似乎来自法国著名“女性厌恶者”摄影师盖伊·伯汀的作品:一裸女被塑料袋打包,手里攥着一只精良皮鞋。单身白人女受害者,名牌服饰作案工具,假扮成“9·11”后最受人尊敬的消防队员,这些都是深谙媒体之道的彼得的杰作,每个细节都让他的前同事备感兴奋与欣慰。

36岁到《每日女装》工作之前,彼得没正经上过班,在图书馆打零工,醉心学术。他的硕士论文写的是旧金山嬉皮遗风,博士论文就是嬉皮文化(“贩卖式的自我表达”,这是他论文里用的词)。他到《每日女装》当编辑,好多朋友都觉得他把灵魂给卖了。在女人和同性恋包围下,他的样貌格格不入:70年代的迪厅式衬衫,紧身黑牛仔裤,小皮夹克,尖头皮鞋,乱糟糟的齐肩卷发。“太土,太错误了。”《每日女装》一女编辑说:“时尚圈人人都想显得时髦,只有他活在自己的世界。”但其博学却毋庸置疑,写文章也很有一套,很快《Vogue》、《Elle》、《名利场》等杂志都向他约稿。有了点名气后反倒不愉快,既自我迷恋又觉得远远不够,他的朋友形容其:“脆弱、志向高远、理想主义、接近狂暴的焦躁。”2002年《Vogue》杂志一小编辑因为小说处女作获得了60多万美元奖金,他就很受打击。他认为朋友才学远输于他却获嘉奖是纽约媒体堕落的标志。他出名点的作品只是一篇写凯特·莫斯的小文章,发表在纽约《黑皮书》杂志:“我绝望地爱上了她。因为她对我进行了围攻,她通过每张广告牌,每张杂志插页向我发动攻势……”后来被当成他崇拜名流效应的证据,他的偶像可以没有惊人的美貌,但有惊人的知名度。他太知道凯特·莫斯是怎么被造出来的,却中了自己下的毒。

( 被害人简·拉克沃西 )

( 被害人简·拉克沃西 )

被害人简·拉克沃西跟彼得谈了9年恋爱,站出来是纽约媒介精英中很酷的一对儿:男的诡谲,女的雅致。她总穿着杰奎琳式小套装,披着MaryQuant外衣,干练、聪明,对彼得的昵称是“黑暗王子”。但他的控制欲渐渐让她受不了。2002年彼得替女朋友向《Vogue》杂志索要一张时尚晚宴的入场券,遭拒绝。想到那些伪善、虚荣的家伙整天穿着杂志发的名牌衣服招摇撞骗,可他连张小小入场券都不能拥有,彼得发了封泄愤邮件,迅速辞职。他走得非常轻蔑,却又把错归咎于女友,变得更狂暴、厌世。同时彼得写了个关于安迪·沃霍尔和伊迪·塞奇威克的剧本,那个吸毒过量的女继承人在60年代是沃霍尔画笔下第一个超级明星。彼得把自己想象成沃霍尔,逼迫女友学习伊迪,减肥减到病怏怏的。2004年女友要求分手,彼得的剧作也很不成功,只匆匆上演了10天。唯一让评论家嘴下留情的是这么一幕:吸毒过量的伊迪穿着内衣在舞台上发疯,过程被两个彪形大汉用DV拍摄下来。就像一年多后他干的那样。

分手后的彼得疯狂打电话骚扰简,威胁她或者播放色情录音,还给她的老板发信,在她博客匿名骂人,把她的照片发到色情网站。之后就策划了万圣节强奸案。简的闺蜜说,比身体侵害更严重的是智力歧视。用DV拍摄已经让她受不了,过程中彼得还拿了个枕头躺在她旁边睡了一会,故意留下线索更是智商侮辱。案发后简迅速结婚了,嫁给一个跟文艺毫不沾边的生意人。

彼得对审讯的警察说:“如果你看过我的专栏就不会问这么多废话。”他在电视上看到自己的新闻,对狱警说:“我的照片很大,是吧?”他期望每个人都朝他耸肩,惊恐地看着他,想知道下一个是谁。可他的15分钟名人时间很快过去了,纽约朝他背过身去。彼得在监狱里试图自杀,被转到24小时监护房间,并开始看心理医生。医生证明他有用药过量的前史,过量的安定、抗抑郁药、抗焦躁药、止痛药、大麻和可卡因。医生的报告说,他有被欺凌的童年,只在第一段婚姻和谈恋爱时情绪比较稳定,他疏离、对抗、有进攻性和人格分裂。他没有任何承受压力的能力,时尚媒体炫耀性的竞争和两性倒错是悲剧的源起。

2006年11月他在监狱里袭击了一名心理医生。按照日记里的说法:“我就像个真正的精神病患者,处在崩溃的边缘。”2007年4月初他将最后一次受审,并被宣判,但3月份他在监护牢房内疯狂以头撞墙,撞晕之后入院治疗。审判时间延后。他是否真是个神经病患者可以逃脱罪责,只有医生知道。不论在医院还是监狱,他都要呆上很长一段日子。狱中他远离了工作和着迷的名流杂志,但没放下手中的笔,在日记里写:“天才是怎么形成的?一个残酷的事实是,必须经历坩埚般的考验,叫人窒息的忽视,经历妄想和怨恨。”对安迪·沃霍尔著名的“15分钟名人”他有自己的引申:“第一个15分钟算不得什么。第二个15分钟才意味着永远。”

( 彼德·布劳恩斯坦的父亲

艾伯特·布劳恩斯坦 )

( 彼德·布劳恩斯坦的父亲

艾伯特·布劳恩斯坦 )

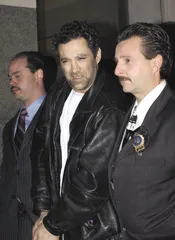

( 2005年12 月 19日,纽约警方逮捕了彼得·布劳恩斯坦 )

( 2005年12 月 19日,纽约警方逮捕了彼得·布劳恩斯坦 )

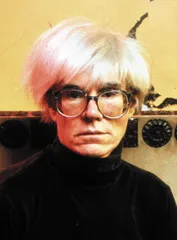

( 作为安迪·沃霍尔的“粉丝”,彼得犯罪

时吸取了些许沃霍尔风格 )

( 作为安迪·沃霍尔的“粉丝”,彼得犯罪

时吸取了些许沃霍尔风格 )