西行阿里

作者:贾冬婷(文 / 贾冬婷)

(

世界屋脊的屋脊

阿里在藏语里有“国土、领土”的含义,它位居西藏西南边陲,喜马拉雅山、昆仑山和冈底斯山三大山脉的缘起交结处,向南翻越南方喜马拉雅山,是印度、尼泊尔;向北越过莽莽昆仑,是新疆;西方紧邻克什米尔;东方连接西藏羌塘高原苍莽的丘陵和荒寂的石滩。这里的平均海拔达4500米以上,被称为“世界屋脊的屋脊”。图为通往阿里的荒原之路。 )

(

世界屋脊的屋脊

阿里在藏语里有“国土、领土”的含义,它位居西藏西南边陲,喜马拉雅山、昆仑山和冈底斯山三大山脉的缘起交结处,向南翻越南方喜马拉雅山,是印度、尼泊尔;向北越过莽莽昆仑,是新疆;西方紧邻克什米尔;东方连接西藏羌塘高原苍莽的丘陵和荒寂的石滩。这里的平均海拔达4500米以上,被称为“世界屋脊的屋脊”。图为通往阿里的荒原之路。 )

拉萨—日喀则—拉孜

8月6日清晨,记者和考察壁画、岩画的中央民族大学教授张亚莎结伴从拉萨出发,沿中尼公路向西,至曲水,拉萨河汇入雅鲁藏布江,层层叠叠温和平缓的山峦绵延在远方,眼前树木、农田、房屋渐渐密集,后藏谷地便洋洋洒洒地展开了。后藏地区是西藏的粮仓,满目是金灿灿的油菜田,还有大片黄绿色掠过,这是即将收割的青稞。青稞是藏民们赖以生存的主要粮食,每年七八月的收获季节都是全藏欢庆的日子。

车至日喀则郊区,路边出现很多标准摊位:一把遮阳伞,一个秤,一堆西瓜,瓜农们守着各自的瓜田沿途叫卖。西藏本地产的水果难得一见,一尝,瓜瓤白花花的还没有熟透,却要价3块钱一斤,几乎是内地的10倍。卖瓜的白玛大妈手里缠着羊毛,冲记者解释:“这瓜不贵。在西藏,能吃到西瓜就不错了,也就是在日喀则!”

从拉萨至日喀则的270公里路程是整个西行途中最顺畅的一段,我们的“北京战旗”走了不到4小时。在日喀则办理去阿里的边防通行证,先要由旅游局审批,再到边防队换证,在高原缓慢的办事效率下,颇费周折,但据说比在拉萨办理还是要简单些。

沿着我们行进的方向,中尼公路正在继续向西修,白天车辆禁行。第二天至拉孜的旅程刚开始,就陷入对车辆放行的无休止的等待中。路边一个老汉逡巡着靠近,“我知道便道,带你们绕过去,100块,怎么样?”50块钱达成交易,旁边检查站的工作人员睁一只眼闭一只眼,看我们驶到旁边的村子里,七绕八绕,上了主路。这时,车开始左右滑行,像喝醉了酒,时速只有30公里左右,颠簸得厉害。路面上都是深深浅浅的沟壑,司机们形象地把这叫做“搓板路”,司机兼向导小陆说,这就是阿里的特点,一路都要在这样的颠簸中度过了。

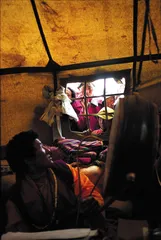

( 虔诚的转山者在转山中 )

( 虔诚的转山者在转山中 )

就这样到了拉孜,这是日喀则最好的县城之一,房舍、商铺和饭馆沿公路两侧排开。路边不再是单一的农田,还有牧场,半农半牧的景象说明此处已经接近阿里。张亚莎老师说,拉孜是连接后藏和阿里的重要节点,这里保留的许多民间传统艺术中都能看出明显的两地交融特点。坏消息传来,迎面而来的司机都说,我们原本要前行的“桑桑—萨噶”路段已被雨水冲垮,要去阿里,只能绕行定日了。

新定日与老定日

连夜翻越5220米的加措拉山,四周黑黝黝的山脉环绕如鬼魅。这天是阴历七月十五,鬼节。又绕过一道山梁,一轮满月从山间忽隐忽现,清朗的光照亮了我们前行的路。小陆说,月升的方向,就是珠峰的方向。虽然夜晚看不到,仍能感受到这座相隔不远的世界第一高峰的气势,海子曾形容它:“一块孤独的石头坐满整个天空,没有任何夜晚能使我沉睡,没有任何黎明能使我醒来。”赶至定日,这里据登山大本营仅60公里,第二天要去珠峰的人都会在此停留,这一中尼公路上的珠峰前站很快成为西部新兴之地。定日有新老之分,“新定日”以协格尔镇作为县府所在地;“老定日”是1968年之前县政府所在地,今日的岗嘎乡,从这儿可达珠峰腹地,对很多徒步探险者而言,仍是必经之地。

第三天一大早,从新定日出发,去往相距52公里的老定日。一路上的房屋,除藏式民居传统的黑窗框、经幡装饰之外,还在侧墙上添加了红黑相间的竖条纹。张亚莎老师说,这是“花教”萨迦派的典型风格,整个定日地区受萨迦影响较大。

天气晴好的时候,在老定日就能看到珠峰。虽然我们来的这天峰顶被云雾遮住,但去往珠峰前的欢快气氛还是可以在老定日的街上感受到。在这条窄窄的老街上,随处可见身着花花绿绿冲锋衣的背包客,他们将各种探险俱乐部、车队、旅行服饰的标志贴在餐馆、旅店的藏式窗子上,古朴与现代,混杂出一种奇异的美。走得远了,我们发现,这是旅行者表达认可的一种方式,哪家贴的标志多,说明哪家受欢迎,将会吸引更多的旅行者前来,贴上更多的标志。

老定日热闹的集市里,玛苏米在货品的缝隙间躲闪着相机,但记者间或捕捉到的仍是一张迎向阳光的灿烂笑脸。她是摊主中的一个,面前摆着针头线脑,生活用品,服装鞋帽,各种标志着“现代化”的货品。吸引了记者目光的是她的深色头巾,深陷的眼窝,显出与当地人的不同。一问,果然是一个回族人,从青海临夏来。她指指旁边穿着藏袍的摊主,“他们也是临夏来的,老乡,只不过男的可以穿藏袍,女的不行”。

“搭乘长途汽车,临夏到拉萨两天,拉萨到日喀则一天,日喀则到定日一天。”玛苏米辛苦前来,生意倒是好得很,她心满意足地笑着,因为这儿地方偏僻,老外又多,“一年能挣到两三万块钱。内地5毛钱批发的东西,能卖到5块呢!”只是这儿的生活“太苦楚了”,她不停地重复着,“春天就开始下雪了,今年挣够了钱,就再不来了”。但正像她当初跟随乡亲们的脚步一样,还会有更多的青海、甘肃、新疆、四川人,涌向这个偏僻但热闹的珠峰脚下的小镇。

古措、希夏邦玛与萨噶

( 阿里古文明寻踪

史书记载:9世纪吐蕃王朝覆灭后,佛教的光芒随之熄灭,“黑暗时期”持续百年。直到佛教“后弘期”的“上路弘传”和“下路弘传”,佛教才在西藏再次复兴。作为“上路弘传”策源地的阿里由此闻名,其历史也通过佛教史星星点点呈现出来:

吐蕃分崩离析的战乱年代,落难王孙吉德尼玛衮向西奔逃,投靠阿里布让土王扎西赞,其高贵血统让扎西赞拥之为王。待到吉德尼玛衮的三个儿子长大成人,他进行了具有历史意义的分封:大儿子占据了“雪山环绕的地方”——普兰;二儿子占据了“岩石环绕的地方”——古格(扎布让,今扎达);三儿子占据了湖泊环绕的地方——玛隅(拉达克——日土),这就是普兰王朝、古格王朝和拉达克王朝,藏族历史称其为“三王占三围”。“阿里三围”由此而来。

古格于三围中遮天蔽日,1042年古格王意希沃迎请阿底峡大师入阿里传法,由这偏僻西部死灰复燃的佛教通过托林寺的影响和阿底峡入卫藏而传入卫藏地区,佛教史称“后弘期”的“上路弘传”,此后,佛教星火再度燎原于西藏各地。之后,阿里三围的疆域兴衰交替,至19世纪中叶,拉达克王朝析离出西藏本土,被纳入克什米尔,曾作为“湖泊环绕的”一围的玛隅,就只剩下日土一带的半壁河山了。

追溯起来,阿里最古老的王国并非古格,而是世纪初始就有着辉煌历史的神秘王国——象雄。7世纪后,古象雄的光芒在吐蕃雅砻部落势力下渐渐隐退,仅余下只言片语的史料和沸沸扬扬的传闻:苯教典籍以神话般的笔触记载,象雄分里象雄、中象雄和外象雄。研究者分析,分别是指克什米尔、冈底斯山、西藏丁青和青海玉树一带,囊括大部分藏区。汉文文献中则称之为“羊同”,范围记载相对保守,说这块地方就在阿里附近。

现代对于阿里三围的说法多指“普兰、扎达、日土”三县。作为当今西藏自治区行政所辖的阿里地区,除这三县外,还包括了噶尔、革吉、措勤、改则四县,后三者位于藏北高原。■

玛尼石以其独特的形式成为藏传佛教的一大景观 )

( 阿里古文明寻踪

史书记载:9世纪吐蕃王朝覆灭后,佛教的光芒随之熄灭,“黑暗时期”持续百年。直到佛教“后弘期”的“上路弘传”和“下路弘传”,佛教才在西藏再次复兴。作为“上路弘传”策源地的阿里由此闻名,其历史也通过佛教史星星点点呈现出来:

吐蕃分崩离析的战乱年代,落难王孙吉德尼玛衮向西奔逃,投靠阿里布让土王扎西赞,其高贵血统让扎西赞拥之为王。待到吉德尼玛衮的三个儿子长大成人,他进行了具有历史意义的分封:大儿子占据了“雪山环绕的地方”——普兰;二儿子占据了“岩石环绕的地方”——古格(扎布让,今扎达);三儿子占据了湖泊环绕的地方——玛隅(拉达克——日土),这就是普兰王朝、古格王朝和拉达克王朝,藏族历史称其为“三王占三围”。“阿里三围”由此而来。

古格于三围中遮天蔽日,1042年古格王意希沃迎请阿底峡大师入阿里传法,由这偏僻西部死灰复燃的佛教通过托林寺的影响和阿底峡入卫藏而传入卫藏地区,佛教史称“后弘期”的“上路弘传”,此后,佛教星火再度燎原于西藏各地。之后,阿里三围的疆域兴衰交替,至19世纪中叶,拉达克王朝析离出西藏本土,被纳入克什米尔,曾作为“湖泊环绕的”一围的玛隅,就只剩下日土一带的半壁河山了。

追溯起来,阿里最古老的王国并非古格,而是世纪初始就有着辉煌历史的神秘王国——象雄。7世纪后,古象雄的光芒在吐蕃雅砻部落势力下渐渐隐退,仅余下只言片语的史料和沸沸扬扬的传闻:苯教典籍以神话般的笔触记载,象雄分里象雄、中象雄和外象雄。研究者分析,分别是指克什米尔、冈底斯山、西藏丁青和青海玉树一带,囊括大部分藏区。汉文文献中则称之为“羊同”,范围记载相对保守,说这块地方就在阿里附近。

现代对于阿里三围的说法多指“普兰、扎达、日土”三县。作为当今西藏自治区行政所辖的阿里地区,除这三县外,还包括了噶尔、革吉、措勤、改则四县,后三者位于藏北高原。■

玛尼石以其独特的形式成为藏传佛教的一大景观 )

出老定日向西北,景色更加宽阔壮美,聂拉木河陪我们蜿蜒而行,路边看到风化后旧日房屋的废墟,仿佛望见了古格王国的影子。没想到行至古措兵站附近,车抛锚了。原来这坑坑洼洼的搓板路,硬生生将车的方向牵引杆扯断了。小陆决定搭车去前方100多公里远的聂拉木县找找看有没有废旧的方向杆,剩下记者和张亚莎老师两人,在茫茫荒原中等待。一小时、两小时、三小时过去,从下午15点到18点,途经的车越来越少。远处山峰上的乌云越积越厚,灰蒙蒙的天开始落雨,淅淅沥沥地打在车顶上,山风吹过来,关紧了车门还是冷飕飕的。终于,对面又来了一辆东风车,小陆从车上跳下来,没有找到合适的方向杆,两个藏族司机帮他将断裂的方向杆卸下来,他回到30多公里外的老定日去焊接。天黑了,风声伴着雨声向这辆孤零零被抛在荒原上的车呼啸,四周的夜越发显得寂静,禁不住有点害怕。晚上21点,小陆终于带着焊好的方向杆回来,天太晚了,我们拖着伤痕累累的车回到出发地——老定日。

8月9日,西行第四天,重新踏上征程。过了昨晚抛锚的古措兵站,眼前的路越走越宽,逐渐展开成一片平坦宽阔的草原,这让在“搓板”上接连颠簸了几天的车终于有了自由驰骋的感觉。这片草原海拔4800米,但绝对高度高,相对高度并不高,“远看像山,近看像川”,张老师说,这也是西藏道路的一个特点。新的问题来了,因为这里所谓的路,其实是来往车辆行驶出的痕迹,草原上的车辙本来就多,一场夜雨让这些痕迹变得更加模糊,往往走到一个路口,分出几条岔路,不知应该选择哪一条。不见车经过,只见水草丰美的山坡上牛羊的身影,成群结队地在起伏的山坡上划出一道白色或黑色的弧线,悠闲地踱着步子,他们才是这草原真正的主人。一头出队的牦牛近在眼前,发现了我们停下来对它拍照,愤怒地冲过来,我们赶紧加油门跑了。有牛羊的地方就有牧民的黑牦牛帐篷,这也是我们的路标和向导,顺着牧民手指的方向,远方一抹蓝色在草原和雪山间忽隐忽现,那是佩枯措,通向萨噶的方向。

那湖明明就在眼前,却仿佛永远也走不到,两个小时过去,才开始绕湖而行。连绵的雪山渐渐近了,其主峰遮蔽在层层云雾中,但雄浑的身姿隐约可见。这是海拔8012米的希夏邦马峰,唯一一座完全在中国境内的8000米级山峰。“希夏邦马”藏语意为“气候严酷”,虔诚的藏民奉它为吉祥的神山,其上布满了纵横交错的冰雪裂缝和时而发生的巨冰雪崩,为登山者设置了种种困难,常有人在攀登时遇难。这更增加了它在藏民心中的神圣,因为他们的“神”若是轻易被“人”征服了,这神也就不灵验了。

希峰脚下分出两条岔路,一条盘旋上山,一条绕山而过,并无路标指引,只有按方向推断,我们选择了上山。在巨蟒般的盘山公路上绕了20多圈终于到山顶,望见对面山脚下隐约的房子,狂奔着又盘旋下去,近了才发现那是吉隆县。原来在刚才的岔路口选错了路,只好又盘旋返回,走上另一条绕山的路,萨噶就在不远处等着我们。萨噶既有古朴艳丽的藏式民居,又有现代化的旅馆、超市,是阿里南线一处重要的交通驿站和物资中转站,地如其名,萨噶,“可爱的地方”。

老仲巴与香筑

第五天,出萨噶后风景渐好,路边两座雪山并肩而立,名为“多让普列炯”。翻越三个垭口,远方是喜马拉雅连绵的群峰,近处是绿毯一样的草甸。顺着宽阔的马泉河潺潺流水行驶,天上的云倒映在水中,说不清是水在流,还是云在走。这一带的山峦泛着层层叠叠的红,形成的路也是红色的,加上蓝的天,绿的草,带来单调荒原上难得的视觉享受。但这红色的路又是搓板路,而且威力更强大,夹杂着碎石,颠簸着,永无止境。油箱被颠得一路漏油,用铁丝绑好散架的油泵继续行驶,没走多久,车胎又爆了。再度前行不久到了老仲巴,这里是雅鲁藏布江江源第一县,平均海拔5000米以上,所谓的“生命禁区”。“仲巴”藏语意为“野牦牛之地”,牧民们平时不杀野牦牛不卖牛羊,哪怕牛羊天寒地冻中被冻死,只有到了屠宰日,才可以吃到鲜肉。

藏民的院子总让人感到亲切,艳丽的碉楼围成一圈,中间一个天井,剩下的大片空间空空荡荡,似乎专供盛放阳光。迎面的这家尤其大,院墙上几个牛角伸向天空,号称“牛客栈”,里面别有洞天,容纳了藏式旅馆、商店、修车场。相伴而生的总是四川饭馆,破旧狭小的门面,但开在这偏僻的小镇,一碗肉丝面可以卖到15块钱。牛客栈的主人一家是本地人,守着通向神山圣湖的必经之地,生意不错。与她身穿传统藏袍的父母不同,小女儿拉姆一身朴素的长衣长裤,用简单的汉语和记者聊天。她背后是一扇典型的藏式的窗,旅行者把花花绿绿的标签贴满了窗户格,“这是冈仁波齐,这个也是”,她指着标签上的山峰说。这山是藏民心中的第一神山,离她家只有200多公里,但她却从未去过。每天,她的旅程是20公里外的新仲巴,爸爸用摩托车送她去那里上学。拉姆戴着绣着小动物的口罩,围着头巾,这是为了躲避牛客栈背后那座光秃秃的荒山上刮来的风沙。严重的沙化使得人畜饮水困难,仲巴县城先后搬了三次,除了几户做生意的人家,老仲巴的居民大部分都迁走了,周围的荒山连绵一片,将老仲巴孤零零包围在中间,成了“鬼城”。风沙还在蔓延,不知道这一次的新仲巴,能停留多久。

出了老仲巴,路面变得宽阔,需要新的车辙来确定路线,沿途景色越发苍凉,风起时黄沙满天。我们循着电线杆的方向前行,它们是现代化的标志,也是接近聚居区的路标。不远处是帕羊,皑皑的雪山映衬下,小镇被牧场包裹着。到香筑,听路边的士兵说,前方的路又被连绵的夜雨冲断了,前两天陷进去了几辆车,有一辆夜行的车没及时拖出来,冻死两个人。部队去拖车的装甲车早晨出发,一天都没回来,不知道是不是也陷进去了。没办法,我们与其他几辆车只好在沿途的帐篷里住下,等待明天结成车队前行。或许是因为前方的路常常被冲垮,这个地方形成了一处驿站,但并无固定的房屋,只是十几顶以牛头羊头为门面的帐篷,帐帘一掀,里面就是商店,或是围着一圈藏式床铺的旅馆。天色慢慢暗下去,湍急的马泉河低声呜咽,奔向明天未知的旅程。

天亮了,淅淅沥沥下了一夜的雨也停了,几辆车趁着清晨水未涨结伴出发。没走多远就是水沟,挂上前加力,我们的车还可以试探着跃过,但几个水沟下来,车也熄火了,进气管进水,幸亏结伴而行的小切诺基把我们拖出。小心翼翼地行驶,举目望去,前方纵横交错全是水路,迷宫一样考验人的勇气和智力。大的水沟附近往往有便道,这时候,选择哪一条就是成败的关键。几次险情之后,走出了水路,车在莽原上奔驰,前方是海拔5216米的马攸木拉山口,进入阿里的边防检查站设置在此。8月11日,经过6天漫长而艰辛的旅程,我们终于触摸到阿里的边缘。

马攸木拉山顶有阿里最壮观的玛尼堆和经幡,从这里可以望见圣湖玛旁雍错的一线碧蓝。很多藏民下车祭拜,小陆说,许多藏族司机也会在这里顺时针绕行三圈,以示对神山圣湖的尊敬。垭口过后,神山冈仁波齐的白色山峰在云间忽隐忽现,它是阿里的神圣象征。■

“希夏邦马”藏语意为“气候严酷”,虔诚的藏民奉它为神山,其上布满了纵横交错的冰雪裂缝和时而发生的巨冰雪崩,为登山者设置了种种困难,常有人在攀登时遇难。这更增加了它在藏民心中的神圣。

如今,18万平方公里的茫茫阿里,平均5公里才有一人。在这片象雄、古格文明曾交相辉映的大地上,轰轰烈烈过后,只遗落了一片废墟,一些传说。一切归于平和宁寂。 阿里西藏阿里西行