米米老冀和他的大峡谷

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

“每到中午,孟加拉暖流和藏北寒流就会让海拔5800米的金珠拉山口刮起大风,这时人必须脸朝南方趴在地上,所以我每次都会尽量在12点前翻过山顶。”73岁的冀文正用这句话开始了他的叙述。作为新中国建立后首批进入雅鲁藏布大峡谷的解放军战士之一,从1954年到1980年,冀文正在大峡谷内的墨脱县工作了16年,先后22次翻越喜马拉雅山进出墨脱,其中8次进出大峡谷最凶险的大拐弯地段,退休后,依然为了采集门巴和珞巴民歌而数次进出。最后一次翻越喜马拉雅山时,已是64岁。那时,生活在大峡谷中的门巴人和珞巴人已经给他起了另一个名字“米米老冀”——“老冀爷爷”。

穿越大峡谷

沿尼洋河向东,出工布江达,河岸陡然开阔,过林芝,在林芝与米林两地交汇处,出现两条江水,一江清澈,一江浑浊——尼洋河在这里流入雅鲁藏布江。在米林县派乡附近,雅鲁藏布江突然内收陡斜,从东南向转而东北向,形成巨大的马蹄形拐弯,一路穿越印度和孟加拉,汇入印度洋。江东岸是7787米的南迦巴瓦峰,江西岸是7151米的加拉白垒峰,两峰相挟的江面海拔仅2000米,形成两岸绝壁直上直下5000米的奇观,这就是著名的雅鲁藏布大峡谷。

进大峡谷的步行者通常有两个目标:一是朝圣加拉白垒;另一个就是墨脱。

朝圣的终点是加拉白垒峰下的加拉森当,大峡谷秘境中的秘境。加拉森当的传说不落文字,只留存在林芝地区老人们的心里,在朝圣路上一代代口口相传。提起加拉森当,朝圣的老人都会以“太初,莲花生……”开始。传说中加拉森当是藏传佛教祖师莲花生大师的伏藏地,莲花生大师经过此地传经时埋下了伏藏108部,小伏藏7.2万种。

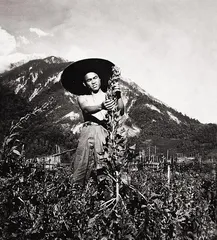

( 1954年,米米老冀在麦地里劳动 )

( 1954年,米米老冀在麦地里劳动 )

沿雅鲁藏布江岸行走到加拉森当需4~5天时间,时间将游人和朝圣者彻底区分开来。游人们多半选择一条快餐式路线:坐车到米瑞乡附近的小渡口,从小渡口坐船到派乡,自派乡坐车到松林口,在观景台上观看雅鲁藏布第一拐弯处和南迦巴瓦峰后带着记录下来的风景皮毛原路返回。而事实上,松林口才刚刚是大峡谷的入口。

松林口是墨脱徒步者们的必经之路。出八一镇,过岗嘎大桥,平滑的柏油国道逐渐不见踪迹,代以坑坑洼洼的泥土路,在阳光下尘土飞扬。过派乡,泥土公路在松林口走到了尽头,接下来的山路只能容纳小型农用车和徒步旅行者。徒步者们必须从这里出发,翻越多雄拉山口——这是走墨脱最传统的路线。

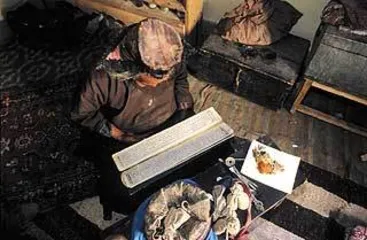

( 藏医依照流传下来的古老密方,正在配制藏药 )

( 藏医依照流传下来的古老密方,正在配制藏药 )

这是一条风景无比美丽的路线:翻过多雄拉山口,海拔直落数千米,植物呈带状垂直分布,形成世界上独一无二的“一山四季”生态环境:4000米以上寒冷异常,生长着松、柏等耐寒植物;山腰部分是阔叶林,宛若秋季山野;一过海拔2000米,宽叶常绿树、芭蕉和茂密的原始森林形成热带原始风光。

然而对徒步者来说,艰险留下的印象或许更为深刻。

( 最原始的渡河方式 )

( 最原始的渡河方式 )

“更桑说,他这辈子再也不会来了。这是第一次,也是最后一次。”一位叫税晓洁的步行者在路上留下了这样的笔记。在笔记里,他这样描述他的行程:“一路上,除了早晚两顿饭,剩下的全是走路。”

1998年9月8日,中国雅鲁藏布江科学考察漂流探险队从源头杰马央宗冰川漂流到雅鲁藏布大峡谷入口处的派乡,无法继续漂流,只好改为徒步。由于所带粮食不足,分为两组,一组按原计划顺江而行,另一组退回派乡,翻多雄拉雪山直接进墨脱。税晓洁就属于回派乡的那一组。

更桑是税晓洁在路上找到的藏族背夫。由于路况复杂,一般说,徒步大峡谷的人都要找一个当地人做背夫,兼起向导作用。

找背夫的地点,一般在派乡。派乡只有一条不过百米长的街道,街道上没有公厕,因为到处都是厕所。但这里是通往墨脱的物资中转站,所有将物资背进或者背出墨脱的背夫们都要在这里停顿休整,每年7月到10月,从八一开往派乡的小巴总是人满为患;而随着11月的到来,这里会安静下来。因为所有进山路要经过的路口,11月之后都会被白雪覆盖;而春夏时分经常暴雨滂沱,塌方和滑坡造成道路中断。

事实上,即使在7月到10月,险情也会经常遇到。税晓洁遭遇的第一次险情,就发生在路上的泥石流沟中:“在与山脊平行的路走到尽头后,开始顺一条泥石流沟直行而下。这条泥石流沟几乎是90度。更糟糕的是,这条在这个枯水季节干涸的瀑布,或者说泥石流沟,除了大石头就是小石头,没有任何树枝荒草之类的东西可以攀抓。”

走了不远,更桑脚下一滑,踩飞一块大石头。幸好更桑另一只脚和双手都抓稳了一块非人力可以撼动的更大的石头,安然无恙。之后,他们转入了一片松林。“丛林之路表面上看起来比泥石流沟好走多了,实际上却是危机四伏。林木掩盖了的危险,其实比看得见的危险更可怕。”

无处不在的山蚂蟥是所有徒步者的噩梦。走墨脱的人的背囊里都要准备好绑腿的布条,绑腿不但能防止小腿在长期步行后肿胀,更大的作用是阻止山蚂蟥钻入衣服吸血。翻过多雄拉山口后,从拉格到汗密要步行近9个小时,这一段路程被当地人称为“蚂蟥山”。山蚂蟥生存在原始森林的树叶和灌木丛中,旅行者只要碰触到他们栖息的植物,就会被它们敏锐地攀附。被山蚂蟥叮咬过的人都知道,可怕的是它们会释放一种毒素,这种毒素破坏伤口的凝血功能,被叮咬的人会因此不断失血。八一地区民族宗教局的普巴书记是墨脱人,他曾经见过一位旅行者在长途跋涉后坐在蚂蟥区的草地上休息,要起身的时候,已经因为流血过多根本站不起来了。

多雄拉山口的暴风雪、泥石流、山蚂蟥……所有税晓洁和普巴书记经历过的,老冀都经历过。

1956年,从墨脱出来开会,回去时候翻越多雄拉山口,出发迟了,没能在中午12点前翻越山口,11点半走到山腰,大风来了,立即头向南趴在地上。10分钟,风才过去,趴在地上的老冀几乎被风卷走。他说:“差点把尿都吓出来了。”

1955年,5月份翻山,一个没留神,人滑下去,前面忽然出现了一个大黑洞——5月份是多雄拉山融雪季节,雪先从下面融化,有时候表面上还有薄薄的雪,下面其实是黑洞,有三四十米深,掉进去没有人能听得到呼救声。1972年,5名解放军战士在翻山时候,就掉进这样的洞里。一个月后,雪化了,大家找到他们的尸体,发现5个人在洞底还紧紧抱在一起。

1988年,老冀穿着背心裤头过蚂蟥山,翻过去后,背心裤头全部被血粘在身上,撕不下来。后来当地人出了主意,用温水浇,才撕下来。撕下来后一数,身上有34个洞。

在藏语里,林芝有“太阳的宝座”的意思,而墨脱有“莲花”的含义。因此,翻越喜马拉雅山进大峡谷的历程,被很多人诗意地形容为翻越“椅背”进入“莲花宝座”。翻越椅背有三条路线:西线是最传统路线:从派乡翻越多雄拉山口,进入大峡谷;东线需要从波密翻越金珠拉山口;北线则要从波密翻越5300米高的嘎龙拉山口。一般人只走过西线,但是老冀三条路线都走过了。

老冀第一次进大峡谷走的是东线。那是1954年7月,为了争取生活在墨脱境内的门巴人和珞巴人对新政权的支持,为解放墨脱做准备,老冀被派往墨脱地区工作。经过一周准备,老冀和另一名战友从波密出发,走金珠拉山口。

“7月是高原‘淋破头’的季节,帕龙藏布江水猛涨,大地被白茫茫的云雾笼罩着,令人辨不清方向。我俩背负着70多个旅行袋,艰难地向前挪动脚步。”在日记里,老冀写下了出发时的情景。

海拔5890米的金珠拉山口在历史上是川藏马帮进大峡谷的必走之路,也是波密王两次出巡的道路。和西线相比,这条路并不艰险,但路程很长:在这条路上,老冀整整走了7天才到达目的地,一个叫卡布的墨脱村庄。

伤了珞巴姑娘的心

到达卡布的第一晚,老冀睡在村子外的大树下,因为害怕贸然进入会引起村子里珞巴人的敌意。谁知不久后,他不但赢得了珞巴人的信任,也赢得了村子里最漂亮的珞巴姑娘的心。

“天上圆圆的月亮/请不要匆匆走向西方/我和情人相会/想借用你的银光。”这是姑娘唱给他的情歌。

老冀是通过治病认识姑娘的。“当时我们很重要的任务,是和印度争夺群众。”老冀说,“珞巴人和门巴人生活的珞渝地区靠近中印边境,共有9万平方公里,印度占了6万平方公里。中印不好时,印度当局为争夺群众,向边境上的老百姓发放盐巴、衣服。我们当时还很穷,没办法从这个方面体现社会主义好。但我们的优势在于搞宣传,给群众治病,很受欢迎。”

卡布村地处边防,一年有8个月与外界隔绝,珞巴人还处于原始信仰状态,巫医不分。有人生病后,巫师头戴假面具,围绕病人作法,挥刀环绕病人边砍边舞。同时做和病人岁数相同的面人,在巫术结束后把面人摆上木架,病愈后用这些面人喂猪喂牛。

1955年,墨脱盛行疟疾,米古巴部落首领的女儿亚姆也患上了疟疾。巫婆作法多次,病情仍不见好转。老冀主动上门救治,用奎宁片挽回了亚姆的生命,也成了当地著名的神医。病好后,亚姆姑娘就爱上了老冀。

当时老冀还无未婚妻,由于交通不便,信息闭塞,当时进墨脱的工作人员和外面的姑娘只能通过书信联系,根本无法谈婚论嫁。但由于群众对解放军了解并不深入,老冀出于谨慎,只好借口自己已经在成都有了“嘎如”(情人),拒绝了亚姆。伤心的亚姆唱了几天忧伤的歌:“太阳翻山走了/留下一片黑暗/情人抛我走了/留下满腹辛酸。”

神秘的大峡谷

由于长期生活在大峡谷,50年代中期后,老冀几乎成了“大峡谷”的代称。从50年代中期至1997年,几乎国家所有对墨脱的重大经济、文化、军事、科考行动,他都担当向导或顾问。1991年,一架翻越多雄拉山口欲进入墨脱的空军飞机失踪在大峡谷地区,西南战区空军指挥机关首先做的事就是下令在西藏和内地紧急寻找老冀,请他担任向导,用直升机实施空中搜救。

1996年,老冀担任新华社大型纪录片《墨脱》的总顾问兼向导。在喜马拉雅山“大切口”附近沿江直线不足10公里的距离上,他与新华社记者足足走了3天。因为那里全是猴子都不能自由攀缘行走的悬崖险段,稍有闪失就会葬身谷底。1998年中国科考队进大峡谷,5天仅走出11公里,他们请来的向导也是老冀。

尽管权威人士公认老冀是迄今进入大峡谷次数最多、穿行距离最远、对大峡谷情况最熟悉的人,但老冀说他至今他也没有徒步走通大峡谷:“大峡谷的一些地段,人类目前根本无法走通。如首段尾部有十几公里,两岸笔直的陡岸直上直下3000米,而且没有可供人借力攀附的树草藤蔓,猴子也无法通过。事实上,个别猎人和科考工作者来此只能通过提前攀上南迦巴瓦峰山腰的方式,翻山借道进入峡谷中段。”

在老冀看来,即使是在今天,大峡谷依然有很多秘密不被人知晓。比如“米者”(野人)和“雪蛙”。

50年代,和珞巴族猎人安布聊天时,安布向老冀谈起了神秘的“野人”:1947年安布和猎人们前往大峡谷腹地狩猎,第三天傍晚,他们看见不远处山坡上有个岩洞,就径直朝它走去。大约在晚上22点钟左右,在洞口不远处突然响起几声怪叫,音调很高很有节奏。安布在洞口边看见一个体貌似人非人的怪物在他面前十几步的地方站着,体形和中等个头的人相当,脸呈棕黑色,布满皱纹,眼圆,灼灼有神,眼珠不时翻滚,眉宇间有多条深陷的纹沟,全身棕紫色,头顶有白毛,两臂长于人臂。

据安布讲,“米者”也是人,会哭会笑,只不过人们听不懂它们的语言罢了。近距离同它相遇后,它边比划边说着长短句子,非常有节奏,喜怒哀乐穿插其间,说明它是有思维,有情感的。在珞巴人和门巴人眼里,“米者”是种善良的动物,从不伤害人畜。据珞巴族和门巴族猎人讲,在大峡谷西岸的怒王山沟、白马希仁流域、神山布达则保地区、汗密深处、多雄山顶、南峰、北坡、普巴荣林区等多处地方,他们发现的“米者”全是个体的,没有发现成双成对甚至成群活动的记录。从冀文正搜集到的上百则野人传闻来分析,在雅鲁藏布大峡谷近3万平方公里的土地上,“米者”仅有11个。1996年他第3次自费前去徒步考察,花了很长时间进行核实,孤独行走一周后,在一处密林中,他发现了一个“米者”的巢穴:洞约有40平方米,洞口朝南,坡度很大,洞口不远处是盐分很高的温泉水,洞内铺着厚厚一层软草,靠后是一堆树果,洞外偏下方30米处有一堆一人高的粪便,形似牛屎,没有消化的果实很多,溪边潮湿地上脚印重叠。

雪蛙也是一种传说中的动物,传说中它只生存在雪线以上。1957年,中央新闻纪录电影制片厂拍《珠穆朗玛之歌》,请老冀做向导,老冀带了5个战士,从墨脱走到察隅,走了7天,穿过原始森林,走到贡堆颇帐山。在山下,一个珞巴猎人抓到了一只奇怪的青蛙,有三四公斤大,背后的疙瘩都像鸡蛋大,全是脂肪,他们告诉老冀,这就是雪蛙。老冀把这只动物放生了。

然而老冀认为,最神秘最值得探寻的,还是门巴人和珞巴人独特的文化。

1954年从波密进入墨脱的路上,珞巴猎人安布在火堆边对他说:“我们珞巴没有文字,全靠代代口头相传。”安布是珞巴人里的“仲肯”(讲故事的人),他给老冀讲了珞巴人的传说《寻找太阳的人》:传说中珞渝地区是没有光明的,有一个年轻人经历了种种艰难,终于在珞渝打败了魔王,把太阳找了回来。

老冀进入墨脱时,珞巴、门巴人还保留着和摩梭人类似的婚姻制度:“试婚”。试婚期限约定俗成为3年。往往夫妻结婚时,孩子已可给父亲点烟。试婚生下的小孩不受歧视。“一夫多妻”、“一妻多夫”制也存在。但因为交通和信息封闭的原因,外界一直不知道这些情况,以为只有摩梭人保留着这一习俗。

老冀也没有办法忘记亚姆的歌声。亚姆的歌声让他开始对珞巴人和门巴人的民歌产生了兴趣。他开始有意识地搜集、整理珞巴人和门巴人的故事和民歌,并将他在珞渝地区对珞巴人和门巴人的研究成果上报自治区及政务院。在珞巴与门巴被确认为中国56个民族之一的过程中,他的研究起到了重要作用。1964年和1965年,国家相继批准确认珞巴和门巴成为单一的民族。

深居大峡谷的16年中,老冀的足迹踏遍了墨脱所有珞巴、门巴村庄,收集珞巴、门巴民间故事、民歌、谚语1000多万字,录音131盘,写下日记210万字。

1988年5月,老冀从西藏民政厅离休。1988年7月、1991年7月,年近花甲的老冀第25次、第26次翻越喜马拉雅山,踏上了去墨脱的熟悉道路。这两次墨脱之行,共计126天,搜集到120余万字的民间文学和民俗文化资料。老冀发表了60万字的回忆录并出版《珞渝情歌》、《墨脱纪实》、《珞巴门巴风情录》等7部著作。如今他打算完成30余万字回忆录,写出《珞巴门巴族民俗论文》等3部约90万字难度较大的著述。“我还想再去一次大峡谷。”已经73岁的冀文正说,“我觉得我还可以去。”■ 墨脱户外运动老冀大峡谷