哭泣的多拉

作者:曾焱(文 / 曾焱)

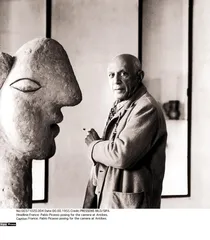

( 毕加索

)

( 毕加索

)

曼·瑞的弟子

在20世纪30年代巴黎的摄影圈子里,多拉并非一种陪衬。

1926年,多拉从布宜诺斯艾利斯结束学业来到巴黎的时候,法国正在“黄金年代”,大街上飘荡着夏奈尔的经典黑裙子和蕾丝花边帽,19岁的多拉对此却毫无兴趣。她母亲来自法国北部图尔,巴黎人看不起的所谓“外省”,建筑师父亲是克罗地亚人,可能身上这两种血液都让她厌弃巴黎空气里无所事事的奢靡。多拉迷恋摄影,投奔到立体派画家安德列·洛特(Andre Lhote)门下学习,她的同门中有法国人布列松(Henri Cartier-Bresson)和匈牙利人布拉赛(Brassai)。这两个人,数年后一个成了现实主义摄影大师,另一个以组照《夜之巴黎》确立夜间摄影大师地位。她还认识了生命中最重要的精神和艺术导师:曼·瑞(Man Ray)。这个纽约达达艺术的奠基者1921年移居到巴黎,弃画而成人像摄影大师,巴黎超现实主义艺术运动的中心人物之一。他将多拉引进了超现实主义艺术家的圈子,从某种意义上也是将她推进了艺术史册。

研究20世纪30年代巴黎摄影家的学者马格里·若夫雷认为,多拉有不弱于男人的“摄影本能”,在人像、时尚和现实主义摄影报道上都有非常出色的作品。在摄影风格上她和布列松其实非常相似,主体都放在两个看似冲突的方向:街头摄影和超现实主义图像。多拉在巴黎、伦敦和西班牙的街头工作,她虽为小女子,却比布列松更锐利。她的作品里面少能看到温情的画面,如布列松镜头里那种雨后轻快越过车站积水的男子影像,对于多拉来说已经是奢侈。她着迷的是用镜头营造一种创痛,那些让人不忍注视的难以带来愉悦的生活场景——贫民窟,失业者,残疾人,一些被社会主流视为下等的行当——街头小贩、捡破烂人、流浪歌手,才是多拉反复拍摄的主体。她这种倾向阴郁的现实主义,其实是同时期前卫作家乔治·巴塔耶(Georges Bataille)一派创作思想在摄影上的体现,而这些人都自称为康德哲学“卓越理想主义”的信徒。

从现实主义到超现实主义,也就一步之遥。灵敏的多拉在那个圈子里很快掌握了游戏规则,她将镜头下的现实人物大胆变形,通过后期一些古怪的拼接来完成某类冲突或者隐喻。她这一时期的代表作,像《云中眼》、《老妇和孩子》、《托举女人双腿的手》在超现实主义摄影史上都是能被记上一笔的。

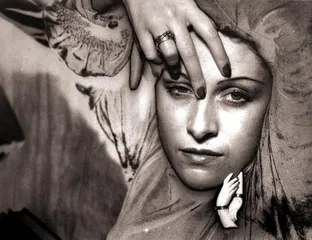

( Man Ray 摄影作品《Dora Maar》

)

( Man Ray 摄影作品《Dora Maar》

)

“我不是毕加索的情人。毕加索曾经是我的情人”

多拉的情感命运让人想起和罗丹纠缠一生的女雕塑家卡米尔·克洛岱尔。都有令人倾心的天才、美貌、激情,最后也都与自己的心愿相违,只能作为一个历史纪念碑般伟大男人的悲剧情人显影在艺术史上。毕加索一生有过两次婚姻、五个情人,唯有多拉,结局在朋友看来到了“令人心碎”的地步。她没有像卡米尔,被关进疯人院直到凄凉死去,却也相差无几了:和毕加索决裂那年多拉只有38岁,巴黎超现实主义圈子里的女神却从此断绝一切社会交往,将自己幽闭在公寓里,靠心理治疗和宗教信仰来度过漫长余日52年。曼·瑞为多拉拍过一张黑白的面部特写,有人看过之后惊叹,即便没有毕加索,这般美貌也足以令她留存后世。诗人保罗·克洛岱尔对姐姐卡米尔的描述,几乎就是这张照片上的多拉:“无可比拟的绝代佳人般的漂亮前额,美丽无双的深蓝色眼睛,性感却又倨傲倔强的大嘴……”在引导人们重新发现卡米尔和多拉的过程中起到重要作用的,都是女性的眼睛:法国戏剧导演安妮·德尔贝写出了一本充满激情的文学传记来寻找疯癫背后的天才卡米尔,而纽约大学超现实主义艺术运动的研究专家玛丽·安·考斯(Mary Ann Caws)则首先对作为超现实主义摄影家的多拉感兴趣,用一些史料碎片还原了她真实的生活。

( 巴黎毕加索博物馆现任馆长安娜·巴达萨里 )

( 巴黎毕加索博物馆现任馆长安娜·巴达萨里 )

在毕加索为情人所作的画像里面,玛丽·德蕾西·华特(Marie Therese Walter)和多拉占据主体部分。有人发现一件有意思的事情:所有玛丽的画像毕加索都用了圆和曲线,而多拉正好相反,画布上的多拉都是由直线和三角组成的。可能这就是毕加索对于两个女人的潜在感受。玛丽平和而母性,多拉则美得激烈刚性,他被诱惑,内心深处却有惧意,毕加索在多拉身上看到了自己的影子,而这个影子的思想方式甚至比他更为陡峭和奇特。关于毕加索和多拉的相处,有篇文章里提到,毕加索觉得了解这个女人的心灵边界和思想极限是如此困难的事情,这令他很不舒服却有探索的欲望,所以他会因为矛盾而时常表现得愤怒。

在毕加索之前,多拉的生活里面已经有如此众多以后将变得伟大的名字:她是乔治·巴塔耶的情人,曼·瑞、安德列·布雷东和保尔·艾吕雅的密友。因为诗人艾吕雅的关系,1935年毕加索在双偶咖啡馆见到多拉,一眼就被征服:年轻女人有一头浓密黑发和碧蓝的眼睛,独自坐在桌边把玩小折刀,她将手摊开,以极快的速度反复将刀扎入指缝间,白手套里渗出血来……多拉没有写日记的习惯,难以考证这般超现实主义的场景是不是她精心设计的作品。不过为多拉写传记的女作家尼科尔·阿弗里尔(Nicole Avril)说,多拉倾慕毕加索,决心靠近他。

( 《哭泣的女人》,多拉去世后,1998年秋在她收藏的毕加索画作拍卖会上以3700万法郎卖出 )

( 《哭泣的女人》,多拉去世后,1998年秋在她收藏的毕加索画作拍卖会上以3700万法郎卖出 )

1935年这次相遇多拉28岁,毕加索53岁。毕加索那时正在创作瓶颈处,油画停笔一年多,只是写诗、做雕塑,间或做些素描,多拉的出现立刻给他带去了激情和灵感。多拉在报纸上开摄影专栏,拍些毕加索的创作和生活照片,也专心做他的模特。和当时大部分超现实主义艺术家一样,多拉是坚定不移的左派,她参加了著名左派组织“十月”,也是反法西斯团体“反攻”的成员。巴黎毕加索博物馆现任馆长安娜·巴达萨里(Anne Baldassari)认为,毕加索对于西班牙内战的立场以及他产生创作巨画《格尔尼卡》的激情,都和多拉有很大关系。多拉在摄影观念上对于创痛、苦难的偏好,也在毕加索该时期的绘画中有明显体现。多拉是《格尔尼卡》的原型模特,这已经早为人知。现在人们想问的是,多拉参与创作了吗?从思想的角度,安娜认为答案是肯定的。当毕加索在大奥古斯特街的画室里面创作《格尔尼卡》之时,多拉以全部的热情投入进去,用胶片记录下每天的工作进展,每一张草稿的细微变化,这些宝贵的历史资料是这件伟大作品的诞生背景和最终组成。安娜把多拉和毕加索相爱的过程形容成一种“消耗”,那并非世俗理解的“摧毁”,而是无可避免的“同类相食”。多拉以主动的姿态进入毕加索的生活,但在对方强悍的生活和艺术气场之下,这种姿态迅速被消解和吞噬。1937年毕加索画了那幅著名肖像《哭泣的女人》,因为那个时候多拉确实经常在哭泣。同居关系在时好时坏的激情中又持续了8年,当1943年毕加索开始追求年轻画家弗朗索瓦兹·吉罗时,他们不可挽回地破裂了,1945年多拉彻底离开。

多拉作为艺术家的独立人格始终不肯向毕加索屈服,而作为女人她其实早就被对方打败,这种分裂的痛苦伴随她一生。离开毕加索之后,她极度抑郁一度被送进圣·安娜精神病院,诗人艾吕雅不忍看她被电疗摧残,将她接到拉康的诊所接受心理治疗,多拉从此终生都是拉康的病人。多拉将自己幽闭,是因为不能忍受在公开场合被人指为“毕加索的情人”。1997年7月16日多拉在巴黎的寓所里面去世,她在垂暮的日子里还要请身边的人记住一句话:“我不是毕加索的情人。毕加索曾经是我的情人。”■