鲨鱼作家与鲸鱼作家

作者:于萍(困困) ( 彼得·本奇利

2006年2月11日去世,主要作品有:《大白鲨》、《深》(The Deep)、《岛》(The Island)、《怪兽》(The Beast)

)

( 彼得·本奇利

2006年2月11日去世,主要作品有:《大白鲨》、《深》(The Deep)、《岛》(The Island)、《怪兽》(The Beast)

)

彼得·本奇利小时候受过这样的教育:暑假在小黑屋里写字,每千字他父亲按市价给钱。于是,与小时候刷一个碗拿一块钱的劳动群众小孩相比,本奇利注定要卖文为生了。他当过《华盛顿邮报》的记者,《新闻周刊》副主编,《国家地理》的撰稿人,还为美国前总统撰写“非常难”的演讲词。但以上是为稻粱谋,名气仍旧有限。1971年他开始写第一本小说《大白鲨》,由头是偶然读到一名渔民在长岛附近捕到一条重2048公斤的大白鲨的消息。他的打算是把这个故事写长,但结果是,写得十分恐怖。

“一个没有月光的黑漆漆的夜晚,一头硕大无朋的‘怪物’似幽灵一般悄然无声地游到避暑小城安米悌的海滨。一位年轻女郎下海游泳,那头‘怪物’感觉到海洋律动的变化,便向女郎发起突然袭击。它张开血盆大口,先咬断了她的一条腿,接着吞噬了她的大半个身躯。女郎残缺不全的尸体被海水冲刷到岸边的沙滩上……”在人们不怎么了解鲨鱼的上世纪70年代,这样的小说开头让人毛骨悚然。《大白鲨》上架就在排行榜上。关于鲨鱼与小说隐喻的说法也冒出来。因为《大白鲨》里有个不顾民众死活,不肯关闭海滨浴场的市长沃恩为形象,最流行的说法是大白鲨隐喻了“贪婪狡猾的人”、“勒索者”、“诈骗犯”,鲨鱼混战、相互吞食的场面,是“美国社会里尔虞我诈、弱肉强食的真实写照”。小说的中文译序就充分领会了这一精神:“死者的鲜血无声地控诉着美国资本主义金钱社会的冷酷无情。”但小说中的鲨鱼更像一个神奇的怪物,一种超自然的力量,于是有了更具神秘主义色彩的解读,“人类作为猿猴的后代,游于水中,既不能爬树,也不能扔石头,更没有树枝可以挥舞。海洋就像一个温暖、咸涩的子宫,人类变成了无助的胚胎,而鲨鱼,就是‘长了牙齿的阴道’”。

与《大白鲨》的象征意义有一拼的是《白鲸》,美国作家赫尔曼·麦尔维尔写于1851年,半个世纪后,莫比-迪克(即白鲸)被解释成:“人世间‘恶’的化身,是大海中的魔鬼撒旦。它制造了许多起船毁人亡的惨剧,是水手们必须人人得而诛之的恶魔。”《白鲸》成了20世纪以来捕鲸热潮的引子,赫尔曼·麦尔维尔也以“鲸鱼作家”的称号名存于世。但相比于彼得·本奇利,他的《大白鲨》引发的“鲨鱼恐慌”更深入人心,这得益于斯皮尔伯格的小说改编电影《大白鲨》。当时电影大师27岁,电影学院尚未毕业,铆足劲拍了这部灾难片。电影投资800万美元,收益26亿美元,头上光环有“70年代最卖座的灾难恐怖巨作”,“掀起了美国灾难片的第三次狂潮",“史上最伟大的百部电影之一”。此后出现了众多“鲨鱼电影”,鲨鱼们越来越聪明(1999年的《深海狂鲨》),吃得人也越来越多(与《大白鲨》吃掉5人相比,2000年的《Shark Zone》吃掉了20人),但没有一部能比拟《大白鲨》中杀人于无形的恐怖气氛。鲨鱼在电影前90分钟始终没露面,据说是借鉴了小说的著名段落:“在离岸100码的海里,鲨鱼感觉到海洋律动发生了变化,但它看不见也嗅不出那女的。它周身密布着充满黏液的细管道和神经末梢。神经测出了颤动,向大脑发出了信号。于是鲨鱼便向岸边游来……”

不管是《大白鲨》还是《白鲸》,作者都对深海生物有冷静却生动的描写,《白鲸》中“大鲸懒懒地在波谷中起伏不定,不时还悠闲地喷出水雾来,就像一个肥胖的市民在懒洋洋的午后抽着烟斗似的”。《大白鲨》里“大鲨鱼微微地摆动新月形的尾巴,无声无息地在海里游来游去。它嘴巴张得大大的,让激起的海水漫过鱼鳃。就像鸟儿改变飞行方向时一翼倾斜一翼举起一样,它也时而微微抬起或放下胸鳍来调整看来毫无目的的航向,除此之外别无其他动作”。这样的语句让人感觉作者并无偏见,甚至对人类打破这类深海生物的静谧生活还有些反省:这是它们的家,你非要插一腿,被咬掉了,也是自找。但一旦与鲜血四流、獠牙横生的情节相联系,深海恐慌必不可免。赫尔曼·麦尔维尔的《白鲸》在作者死后才让人们害怕,即便赫尔曼觉得再冤枉,也失去了辩驳机会。彼得·本奇利在生前倒有些抗争,他对“我非常非常喜欢你写的《大白鲨》,看完后我再也不敢去海里游泳了”的夸奖深感无奈,他劝人们认清恐惧的来源:“不能将心中对鲨鱼的恐惧归咎于《大白鲨》,就好像不能把对黑手党带来的骚乱怪在《教父》头上一样。”

后期作品中,彼得·本奇利开始为鲨鱼平反。《鲨鱼的生活:关于鲨鱼和海洋的真实故事》中写:“鲨鱼袭击人类并非恶意,它不过是个需要不停游动的生物,出于本能用嘴巴试探一下前方物体是否能吃。”对于被鲨鱼袭击的概率,本奇利认为,“还不如在去海滩的路上出车祸的几率高”。晚年的本奇利已然成为保护鲨鱼的积极斗士,为《国家地理》杂志撰写关于鲨鱼生存的调查报告,多次主持关于野生动物的电视节目,他还成为美国环保协会“海洋保护大使”。2005年,本奇利和妻子在鲨鱼出没的墨西哥瓜德罗普岛举行了结婚40周年庆典,两人出海后坐在一个特制笼子里沉入水下,船员在笼子周围投下美味诱饵引来鲨鱼在他们身边游弋。写了一辈子鲨鱼,本奇利爱上了它们。■

大白鲨

腹部通常呈现白色,所以得名“大白鲨”。体形庞大,拥有轻盈的软骨骨架,体长能达到7米,在水中的泳速最高可达每小时43英里。在地球任何温度适宜的海域都会有大白鲨的行迹,比如南非、澳大利亚南部、美国加州附近海域。它们天生好胃口,凡是能捕获的食物几乎都能成为它们的美餐,但科学家认为将大白鲨描述为“咬人鱼”更确切。在攻击游泳者事件中,大部分都只是在人类离开前咬上一口而已,因为尝过之后,发现人的肉不那么香。

虎鲨

虎鲨以其独特的虎斑状花纹得名,体长5米以上,重可达700公斤。虎鲨通常游弋在热带的浅海区域,在泥泞的河口和温带海域它们也时有一见。它们最大的本事是任何能吃和不能吃的东西都吃得津津有味,无论是塑料瓶子、汽车牌照、橡胶轮胎还是酒瓶子和空铁罐都照吃不误,所以人类也成为食谱之一。

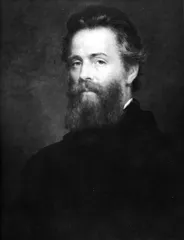

( 赫尔曼·麦尔维尔

小说《白鲸》的作者,曾于1841年有过捕鲸生涯,还著有《皮埃尔》 )

( 赫尔曼·麦尔维尔

小说《白鲸》的作者,曾于1841年有过捕鲸生涯,还著有《皮埃尔》 )

公牛鲨

因体形壮硕且具有攻击性而得名。体长可达3.5米,重230公斤。它既栖居于海洋,也喜欢淡水,经常在河流、入海口出没,因此更容易与之遭遇。■

( 由斯皮尔伯格改编的同名电影《大白鲨》剧照 ) 鲸鱼大白鲨鲨鱼

( 由斯皮尔伯格改编的同名电影《大白鲨》剧照 ) 鲸鱼大白鲨鲨鱼