叶放:苏州离不开风雅

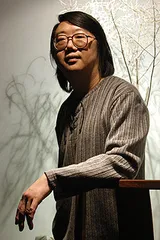

作者:吴琪 ( 叶放 )

( 叶放 )

精到的苏帮菜

清炒虾仁、红烧肚档、荠菜炒蘑菇,再加上虾饼和小馄饨。画家叶放和作家陶文瑜请吃苏帮菜,来到了平江区临顿路潘儒巷这家叫做“吴门人家”的饭馆。二层楼的店面不大,却声名不小,是老苏州爱光顾的馆子,2002年贝聿铭老先生在这里吃到地道的家乡味,欣然挥笔题词“天珍海味”。

叶放和陶文瑜显然是老主顾,两位边尝边向记者点评,“今天的虾仁不够糯;红烧肚档勾芡重了,颜色过深;蘑菇不似少女的新鲜,有点半老徐娘的感觉;虾饼放虾太少,油温过高”。说到虾饼,清朝袁枚《随园食单》里的记载是:“以虾捶烂,团而煎之,即为虾饼。”放虾过多,不容易做成团;放少了又虾味不够,叶、陶两人说,“看来这厨子水平还不够高,选择了少放虾的保守方法”。议论完了,两人又相视而笑,“真正的美食家是不会每道菜都点评的,一桌酒席,只评印象深刻的一两道菜而已”。

在叶放看来,苏帮菜的最大特点是“时令”二字。苏帮菜讲究选料和火工。选料上不以珍奇为贵,重博采时新,因材施艺。贵为甲鱼,过了菜花季节,即鄙称“蚊字甲鱼”,再难入名店之门。苏州闻名于世的“水八仙”,指水生作物中茭白、莲藕、南芡、茨菰、荸荠、水芹、红菱、莼菜等八个品种。这些蔬菜和河鲜,讲究的就是个“尝鲜”,吃对时令。于是不同时令菜一年中轮流上桌,“让人相思了整整一年才见面,吃到了嘴里,哪有不激动的道理?”

即使是一块肉,也因四季不同而吃法各异。叶放和陶文瑜都记得,小时候春天吃酱汁肉,用红米上色,最初是清明时祭祖必备的食品。秋天吃酱方和樱桃肉,油重色深,贴补秋膘。冬天是蜜汁火方,外甜里咸,加火腿入味。

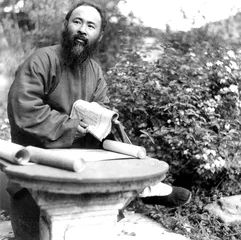

( 张大千 )

( 张大千 )

苏帮菜火工讲求“精到”,讲究的一席菜当天是做不出来的,必须好几天的准备。火势大小、油温高低、蒸气缓急与投料次序,常常间不容发,这是“精”。所谓“到”,即火候到家,恰到好处。如“碧螺虾仁”断生即上席方为妙品;“酱方”须四边垂倒,入口可化始称合格。苏帮菜尤其擅长炖、焖、煨、焐等火工菜。文火、密封,一气呵成,“酒焖踵”、“黄焖鳗”、“叫化鸡”、“母油鸭”均为苏州传统火工菜的代表。

吃过午饭,记者随叶、陶两人来到苏州国画院所在“听枫园”喝茶。“听枫园”是宋代词人吴应之红楼阁的故址,清代时为苏州知府的书斋庭院,园内黄灿灿的腊梅正盛,柿子树零落地挂着红色小果儿。茶毕,上来三样小点:玫瑰方糕、蔬菜蒸饺与鱼味春卷,有甜有咸,模样精致地躺在小蒸笼和盘子里。

晚上去某家小店品尝河豚,河豚鱼皮肥美,但是内藏倒刺,极难剔除,于是初尝者会不太习惯。陶文瑜说,真正的厨师高手会在河豚肉里留一点点毒素,吃进去后舌唇持续略微发麻,此乃最妙境界。只是现在以食客安全为第一,毒素全部除尽了。上海的美食家沈嘉禄也向记者提到,他小时候在弄堂口会看到宣传画,警告大家不要误食河豚鱼,它的毒素分布在鱼卵、卵巢、内脏、血和皮,全身只有肌肉无毒。烧河豚鱼的厨师,必定是江湖上的“职业杀手”,每年元宵节后往城里跑,受聘于某熟识的私营酒家,彼此有长期默契。整治河豚鱼首先要大刀阔斧地剔除内脏,洗清血筋。烧煮时据说最好以酒代水,大火沸煮,中火焖透,直至收汁,时间约在一支半香。在河豚鱼主要产地和消费场所江阴,厨师烧河豚鱼是按分量计算酬金的,烧一公斤,得80元。不过这也是玩命的活计,河豚鱼烧好后按规矩由厨师先吃,吃后乖乖地坐在厨房里,可抽烟喝茶,但不许走开,两个钟头后没有问题了,才可以让客人大快朵颐。所以在江阴,河豚鱼都是回锅后上桌的,断没有现烧现吃。据说一个厨师做一季河豚,可得好几万元。

如今的苏州,年轻人已经慢慢淡化“浓油赤酱”的口味了,川菜粤菜的饭馆也一样生意红火。经营苏帮菜的老字号显然今非昔比,但是对老苏州人和探究特色的游客来说,有几家百年老店不得不尝。创始于清乾隆年间的松鹤楼菜馆,被誉为“苏帮第一家”,经典名菜“松鼠鳜鱼”、“姑苏卤鸭”。坐落在常熟虞山脚下的王四酒家,始建于1887年,“叫化鸡”、“鸭血糯”是风味独特的著名菜肴。过世不久的美食家、《苏州杂志》主编陆文夫开设了“老苏州茶酒楼”,经营着“一本可以吃的苏州杂志”。

园林里的私家菜

画家叶放对园林的兴趣其实远远大于昆曲或美食。早年间私家园林里的生活在这位四十出头的中年人身上打下了烙印。在他看来,园子里无论戏曲或美食,都是园林生活的一部分,是古人享受园林艺术活生生的细节体现。“有外国朋友让我总结苏州人的生活哲理,我最后得出一句感受——苏州人善于把‘形而上’的哲学,落实到吃、喝、玩、乐这样‘形而下’的日常生活中。”

叶放的母亲这一支的祖辈毕沅是乾隆年间的状元,修过“适园”,外曾祖父毕诒策建过“毕园”,他们和修“狮子林”的贝家是世交。8岁前,少主人叶放在“毕园”里曾过着老派的园林生活。如今回味,他感慨,“真正的私家菜是不止于温饱、而要满足文人鉴赏发挥需要的,有论有辩,客人和主人互相往来产生的”。苏州自古交通便利,“水浮陆移,无所不至”。作为古时经济文化中心的苏州,也成了文人墨客云集的场所。隋开运河后,更是帆樯如林,食货丛集,成为我国东南最大的商业都会。从现存资料可见,唐宋时苏州公私亭馆酒楼遍于城内外,食客如堵,传喝如流。明清时苏州更是“小巷十家三酒店”、“七里山塘半酒楼”。名士们养戏班、也养厨班,或者固定聘用熟识的高级厨子。每逢聚会做东,便要厨子拿出几个镇得住场子的私家菜。比如名画家张大千,邀朋结友中不断让家厨根据客人口味创新,尝来试去,便把满意的菜肴留入家谱记录下来,“这真正是有钱有闲人把玩的美食”。

叶放记得自家的私房菜里有一道“水焖蛋”,虽然原料普通,但是做法讲究,从来没有在别处吃到过。鸡蛋加高汤打散后入油锅透底翻炒,在蛋皮表面用小刀划几刀,倒上炒好的浇头,浇头的鲜汁全部渗透到蛋的缝隙里。所谓浇头,原料有虾仁、干贝、南腿、豆干、扁尖、笋丁等时令菜,鸡蛋外脆内嫩,特别香。“文革”中在政府任职的父亲毁了家谱,这道菜也寻不到记录了,但是叶放让太太学会了这道“毕家私家菜”。家里精致的器皿、粉彩汤碗,堆了满满一橱柜加上两大箱子,“文革”时也多上交了。

旧时文人崇尚“读万卷书、行万里路”的游历生活,以亲历的知识积累方式云游。游船成了重要交通工具,苏州古迹众多,又是东方园林艺术荟萃之地,“歌台舞榭相望”,成为江南旅游胜地。显宦大贾、骚人豪客或宴饮于名媛书寓,形成了所谓的“书寓菜”,或载酒泛舟于水上,形成所谓“船菜”。船菜不用爆、炒而是以蒸、炖、焖、煨这样一些烧煮方法进行加工,一般以火候菜为主,岸上加工好后,到船上加热即可。讲究的菜式和船点也是文人们寻诗问古、激变思想的来源之一。陶文瑜记录下一份船菜的菜谱,单是名字,其精细风流就可见一斑。粉点有“玫瑰松子石榴糕”、“薄荷枣泥蟠桃糕”等;面点有“眉毛酥”、“水晶球酥”;正菜名曰“珠圆玉润”、“翠堤春晓”、“满天星斗”、“赤壁遗风”等等。

2003年,叶放还和朋友买下了太湖上的一艘百年老船,既是保护古船,也用来邀友游玩。中秋节一帮知己“上百年船、喝百年茶、弹千古琴、赏万年月”。虽然没有品地道的船菜,但是吃草鸡、本地鱼虾、果蔬,也是别有风味。

尚古的叶放也开放地接受各地美食。近年来世界各地的游历生活,让叶放对寻觅美食有了更深感受。“我会钻到细节里去探究美食,讲究在怎样的情况、和谁一起、去哪里吃。”去一个新鲜地方之前,叶放先找当地的书收集资讯,也找一帮好吃分子打听一下,比如去法国之前,找台湾的学者朋友和在法国当地生活的朋友打听。叶放寻找的美食分两个层面,一是不惜工本去吃最地道的特色美食,到日本去吃最正宗的“怀石料理”,虽然一顿花费21000日元,住宿一夜需要42000日元。二是一定要尝尝家常菜风味,去小街小巷找夫妻档、父子档的小店,找那些用心在做美食的小百姓。一次叶放按照日本人编的美食指南,找到小巷里经营料理的一个日本老太太,小店连菜单都没有,虽言语不通,可爱的老太太坐下来和叶放聊天,对自己的美食非常热爱。叶放的第三个体验是,千万不要排斥小吃,这最能体现当地风土人情。吃了不少地方,叶放最喜欢的菜有广东的乳鸽、用比利时农场的鹅做出来的法国鹅肝、荷兰奶酪,尝过的最甜水果是台湾的凤梨释迦,甜到粘嘴巴。

市井人家的精细吃食

苏州人的精致,不仅体现在大户人家的富贵生活中,市井百姓也是食不厌精。苏州人善于将平常之物做得精巧。沈复《浮生六记》中的芸娘便“善不费之疱,瓜蔬鱼虾,一经芸手,便有意外味”。陆文夫也曾提到,苏州“家常菜都比较简朴,可是简朴得并不马虎;经济实惠,精心制作,这是苏州人的特点”。

1963年出生的陶文瑜记得,“和碧螺春一样,虾子鲞鱼一上市,母亲就要抽个时间去观前街采芝斋了,但母亲买回来的,是虾子鲞鱼的屑末,就是碎小的鲞鱼和散落的虾子,相当于春天的碧脚。其实虾子鲞鱼的屑末更入滋味,到现在我还觉得比虾子鲞鱼要好吃,但现在买不到屑末了,大家生活水平提高了,商店里只卖虾子鲞鱼,屑末有点拿不出手了。”陶家母亲是省吃俭用的家庭主妇,“为了节省一点点,她可能会少吃两根油条,但是虾子酱油的钱,她是舍得花的。”母亲带虾子酱油回家,主要的用场就是早上吃稀饭时醮油条。

车前子写过苏州各样小吃,什么梅花脯、海棠糕、蟹壳黄,还有扁豆糕——小贩们提着竹篮在书肆戏院等人流集中的地段站着,也不叫卖,但那种独特的香气老苏州一闻见就馋得要流口水,他们知道扁豆糕上市了,闻香而至。扁豆糕是将扁豆籽蒸熟了,碾成粉加糖炒过,再制成糕,糕分两层,下层扁豆为淡绿色,上层掺了薄荷的米粉为乳白色,吃时抹一点玫瑰酱,为粉红色,拿在手里,淡绿乳白粉红,好看极了,吃到嘴里清凉香甜。初夏时节坐到开花的槐树下吃,小蝴蝶一样的槐花啪嗒落下一朵,啪嗒又落下一朵,看一个苏州女孩子从对面石桥上姗姗走过,真是饱了口福又饱了眼福,那滋味别提有多美好。

1946年出生的苏州人华永根称他从小就对美食敏感,作为现任的苏州市烹饪协会会长,也对早年吃食留下了深刻印象。华家爷爷是解放前国民党时期苏州狮林区一个镇的镇长,爸爸和叔叔都开牙科门诊。晚年的爷爷因为青光眼双目失明,保留下来的唯一爱好就是吃。

哪怕如今,苏州女人切一块豆腐干就可以切上两个小时,“那真叫切得细,在这细磨功夫里苏州人获得生活的无穷趣味”。年轻女作家朱文颖提到,在苏州的精致里,有些已经完全脱离了日常生活的真实需要。比如说,以前的苏州菜里有一个炒绿豆芽。它的制作,是一根一根的,把鸡丝嵌在绿豆芽里,精细程度可以与苏州刺绣媲美。■