心智边缘的人性观察

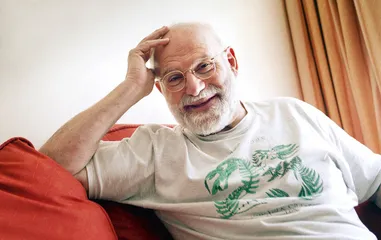

作者:陈赛 奥利弗·萨克斯和他的最后一部作品《行走中》

奥利弗·萨克斯和他的最后一部作品《行走中》

一只爱谈哲学的蜘蛛

50年前的一天,在厨房白色的墙壁上,奥利佛·萨克斯医生看到了一只蜘蛛。当他靠近它时,它突然对他打了声招呼:“你好。”他丝毫没有意识到被一只蜘蛛打招呼有什么奇怪的,于是回了一句:“你也好啊。”

“你觉得罗素真的破解了弗列格悖论吗?”蜘蛛问。

也许是因为当时他对分析哲学很着迷,也可能是因为那只蜘蛛的声音听着很像罗素,总之,那天上午,他们就分析哲学的技术细节展开了激烈的辩论。

这段奇妙的幻觉经历被他写进一篇名为《改变的状态》的文章,发表在《纽约客》上。“幻觉,”他在文章中这样解释道,“是一种知觉,源于外部现实的缺失,悲伤、脑部损伤、偏头痛、神经障碍以及药物都可能引发幻觉。”

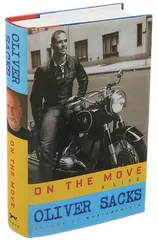

《行走中》

《行走中》

一些失明多年的盲人会突然看见强烈而怪异的幻象。耳聋的人有时候会听到音乐。中风瘫痪的病人可能觉得自己一半的身体属于另一个人。有时候,幻觉起源于一些常见的疾病,比如帕金森、老年痴呆或者癫痫。

多年前,萨克斯医生的一位病人,因帕金森症而瘫痪多年的老太太,在服用一种叫l-dopa的药物之后身体可以动、可以说话,但药物的副作用之一是产生色情的幻觉,在多年的社交隔离之后,她如此享受这种幻觉,每天晚上她要求一定时间的独处,以享受“某位远方来的绅士的陪伴”。

电影《我眼中的世界》中的主人公伊娃是一位患有图雷特综合症的17岁女孩

电影《我眼中的世界》中的主人公伊娃是一位患有图雷特综合症的17岁女孩

萨克斯医生的幻觉则是药物引发的。当时他大概32岁,刚刚在纽约大学医院神经科做住院医生。正值上世纪60年代嬉皮士运动风起云涌,嗑药之风盛行,他说:“日常生活对于人类来说是不够的。我们需要超越、传输和逃避,我们需要意义、理解和解释,我们需要看到生活的大图景。我们需要希望、一种未来感。我们需要超越自我的自由(至少是自由的幻象),无论是通过望远镜、显微镜,还是我们日新月异的技术,或者进入一种心智状态,穿越到异域世界,超越当下的环境。”

但是,萨克斯医生年轻时的药物实验最终以一种恐怖电影的方式终结。那是1966年的冬天,他刚搬到纽约不久,生活有诸多不顺之处,研究项目也毫无进展,再加上一场糟糕的失恋,药物渐渐从一种好奇的实验变成抵抗抑郁和失眠的工具。他开始服用大剂量的安眠药。有一天晚上,安眠药用完了,他一夜没睡。

电影《无语问苍天》剧照。1990年好莱坞根据奥利佛·萨克斯医生作品《苏醒》改编,讲述他用l-dopa“唤醒”一批“昏睡症”患者的故事

电影《无语问苍天》剧照。1990年好莱坞根据奥利佛·萨克斯医生作品《苏醒》改编,讲述他用l-dopa“唤醒”一批“昏睡症”患者的故事

第二天,他像往常一样到对街的咖啡屋喝杯咖啡,当他搅拌着咖啡的时候,咖啡突然变成了绿色,然后是紫色。他抬头一看,只见收银台那边一个正在付款的顾客顶着一个巨大的海豹的脑袋。惊慌失措之下,他扔下钱,奔跑着穿过马路,冲上一辆公交车,结果车上的乘客一水全是光溜溜的白色脑袋,像巨大的鸡蛋,闪着金光的巨大眼睛,像昆虫的复眼,还不时地抽搐,更显得恐怖。他意识到自己出现了幻觉,或者正在体验某种诡异的知觉障碍,但他无法阻止自己大脑里正在发生的一切,无法控制自己对着那么多巨眼怪物而不尖叫出声。

萨克斯的一个哥哥患有精神分裂症,经常与自己的幻觉对话,并伴有暴力倾向,他一直对于发疯这件事情抱着巨大的恐惧。所以,当他明白自己正在经历的幻觉只是药物的作用时,终于定下心来,甚至没去医院,而是静静地观察自己大脑的变化过程。

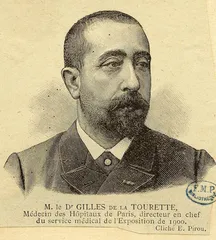

乔治·吉尔斯·图雷特医生在1885年第一次界定了图雷特综合症

乔治·吉尔斯·图雷特医生在1885年第一次界定了图雷特综合症

“唯一控制的方法是写作。用清晰的、外科手术一样的精确细节描述这些幻觉,变成一个观察者,甚至探索者,而不是自己体内疯狂的、无助的受害者。一波接一波的幻觉汹涌而至,我以逃命的急切心情奋笔疾书……尽管幻觉一直在继续,不断变异,但我总算维持了一定程度的控制。”

萨克斯医生曾经在他的一本书《单腿站立》中提到科学的“机缘”——有时是一个梦喻,比如凯库勒的蛇;有时是一个启示,如牛顿的苹果;有时又是一个实实在在的事实,即事情本身会突然揭示出它的重要性,比如阿基米德洗澡时的“意外发现”。

那次可怕的嗑药幻觉就是他的机缘——幻觉消失之后,他开始着手写他的第一本书《偏头痛》。

一个讲故事的人

奥利弗·萨克斯1933年7月9日出生于英国伦敦西北部,父母都是外科医生,母亲更是英国第一位女外科医生。这个庞大的犹太家族中出了许多科学家、数学家和医生。奥利弗是四个孩子中最小的一个,有点早产,生下来只有4磅多一点,也不是天资最为聪颖的一个,但他从小就对自然科学充满兴趣,在家里建有一个小小的化学实验室,整日沉迷于金属、原子、力线、元素周期表、冷光、放射线。而且,他喜欢写作,总是拿着一支自来水笔,走到哪里写到哪里,弄得满身都是墨水迹,所以得了个绰号叫“墨墨”(Inky)。

据他的朋友回忆,在牛津大学学医的时候,有一个学期期末,解剖学的成绩榜下来,奥利弗发现自己名列榜末,郁闷之中去了一家酒吧,四五杯苹果酒下肚之后,跌跌撞撞进了另一个考场,那是全球的解剖学论文比赛。当时考试已经开始,十几个学生正在奋笔疾书,萨克斯醉酒加迟到,却凭那篇关于大脑结构与功能的论文拿到了大奖。

1960年,他从医学院毕业,之后前往美国,独自在那里定居了半个多世纪,直至今年8月30日病逝于纽约家中。据他的助手说,萨克斯走得非常安详,“身边围绕着他所爱的人”。如同他在《纽约时报》上写的:“我无法装作无所畏惧,但我心怀感激……在这个美丽的星球上,我是一个有情众生、有思维能力的生物,这已是莫大的荣幸与历险。”

阅读他人生最后一部作品《行走中》(On the Move),你会惊叹这个人度过了多么精彩的一生——童年时代对音乐和化学的热情,年轻时代在牛津的漫游,初到美国时放纵不羁的生活,骑着摩托车穿越托潘加大峡谷。他曾经走到北极,差点在寒冷的夜里冻死在山脚下。他曾经独自坐船到太平洋小岛,徒步穿越瓦哈卡的丛林。在他得知自己癌症扩散,只有几个月可活的时候,还计划去北卡罗来纳州杜克大学的狐猴研究中心一趟。“狐猴与灵长类动物的祖先在起源上极为接近。我乐于想象我自己的某个祖先,在5000万年前曾经是一只小小的树居生物,就像今天的狐猴。我喜欢它们跳脱的活力与好奇的天性。”

他说,“好奇心”是定义他的根本特征。他对世间万物都抱着强烈的好奇心:植物、章鱼、水母、金属、火山、化学、音乐、颜色、重力波……

当然,最让他着迷的,是人类的大脑。毕竟,我们感知世间万物,都是通过大脑对于感官系统接收的各种信息的重构,比如我们“看”到的任何东西,都是先由大脑过滤信息、选择焦点、解释图像、最后才投射到视网膜上。这种重构的过程是当下科学探索的前沿,而拓荒者则常常是中风、创伤,以及神经性退化疾病的受害者——因为我们一般很难感知大脑的运作方式,除非当它出问题的时候。

萨克斯曾经试图逃离大脑所造成的混乱。他早年离开伦敦,除了逃避一段失败的恋情之外,也是为了逃避他哥哥以及他的精神疾病所制造的混乱、疯狂和诱惑,他希望在一个新的地方创造一个属于他的有序的科学世界。

但是,他却一再地被命运带往另一个方向——在一个医学叙事几乎绝迹的时代里做一个讲故事的人。他的故事大都来自病案史、教科书,以及他本人作为神经科医生在与病人的实际接触过程中对他们进行的观察与治疗。随着他的名气越大,越来越多的病人给他写信,所以他的故事经常是这样开始的:某天,我收到某君的一封来信……

他在书中描述的种种神经性疾病案例,其匪夷所思之程度不逊于博尔赫斯和卡尔维诺的小说。比如《苏醒》中,纽约芒特卡梅尔医院那80多名昏睡了几十年的病人,他们是“一战”后曾经肆虐一时的“脑炎综合症”(又名“昏睡病”,曾导致数百万人死亡)的幸存者,他们仍然有意识,也没有瘫痪,看到人或者听到声音,眼睛会随之转动,外界偶然的刺激有时候会让他们突然惊醒过来,甚至开口说话,然后又迅速回到昏睡状态。更神奇的是,萨克斯医生用一种叫左旋多巴的药物将他们突然“唤醒”——“看到这些‘死人’复活,见到彻底凋谢的花朵突然重新绽放,见到几十年都处于近乎冷冻和与世隔绝的僵尸状态的人重又精力充沛——让你感到一种强烈的人性的激动。”

在《错把妻子当帽子》中,P博士大脑的视觉区长了一个肿瘤,导致视觉功能出现奇怪的障碍——他能清晰地看到世界,却无法准确理解世界。他无法识别脸孔、景物,当他起身寻找帽子时,伸出手抓住他妻子的头,想把她的头拿起来戴上。他把他的妻子当成了帽子!而他妻子对此已经习以为常了。

更诡异的是,P博士不仅认不出脸,他还在没有脸的地方看到脸,站在大街上,他会轻拍消防栓或站牌的顶部,把它们当成小孩子的头,或者在家里,他亲切地跟家具上的雕花把手聊天,发现对方没有回答而惊诧不已。

《火星上的人类学家》写了个奇特的色盲患者,此人原本是画家,在50多年的时间里掌握了非凡的视觉及色彩的天赋和感悟力,但在一次并不严重的车祸后出现了脑震荡,之后颜色就从他的视野中消失了,世界变成了一种难看的铅灰色,甚至连他的梦境都褪了色,成了灰白的,或反差极强,既缺乏色彩也毫无精美可言的色调图。

在2010年出版的《音乐之爱》(Musicphilia)中,指挥家韦尔林(Clive Wearing)在1985年因感染单纯疱疹脑炎(一种攻击中枢神经系统的传染性疾病)而患上“有史以来最严重的失忆症”,他无法形成超过30秒以上的新记忆,但他仍然记得音乐和自己的妻子。患病之后,他走到哪里都带着一个本子,上面记满了这样的句子:

早晨8:31 现在我完全醒着。

早晨9:06 现在我绝对醒着。

早晨9:34 现在清醒得不能再清醒。

就像卡夫卡《变形记》中的主人公,有一天早上醒来,发现自己突然变成了甲虫,被囚禁在自我的牢笼之中。但在萨克斯医生的故事里,这些“牢笼”往往并非绝望的终点,而是以一种常人难以预料的方式显露出生命的潜力、发展、演变和适应。

他在自传《行走中》花了很大的篇幅写一个叫杰拉德·埃德曼(Gerald Edelman)的科学家,他原本是一个生物学家,拿过诺贝尔奖,后来转向神经学研究。他提出的“神经达尔文主义”被萨克斯认为是“第一个真正的关于思维与心智的整体理论,第一个关于个性与自主性的生物学理论”。

埃德曼的基本观点很简单——人类不是由基因决定的,大脑具有精细的自我适应功能,能根据环境不断地重塑自我,而作为大脑的主人,我们要做的就是生存和调适——而这恰恰是萨克斯医生所有写作的核心主题。正如他在《心智之眼》中写道:

“在多大程度上,我们——我们的体验与反应——是由大脑塑造和决定的?我们又在多大程度上塑造和改变自己的大脑?心智控制大脑,还是大脑控制心智——或者,它们在多大程度上控制彼此?我们在多大程度上是我们自身体验的作者或创造者?有时候,一种深刻的知觉丧失,比如失明,能为我们带来难以预料的启发。失明,尤其是在人生后阶段发生的失明,会带来巨大的挑战:必须找到一种新的组织自身世界的方法,因为旧的方法已经被摧毁了。”

《心智之眼》中,他描述了这样的病人如何在一个被疾病改变的世界里挣扎着维持自己的身份,在无序的心智状态中重新寻找秩序和成长的机会。比如才华横溢的女钢琴家莉莉安,因为大脑视觉区域的萎缩,突然失去了阅读乐谱和文字的能力,但她仍然能写信,能根据多年的记忆完美地弹奏莫扎特。随着视力进一步损毁,她渐渐无法再处理其他视觉刺激,但她学会了如何记住重要的东西在哪里,并更多地通过触觉应对一个越来越费解的世界。

帕特在纽约经营一家艺术画廊,交友广阔,却因为一次中风突然进入慢性植物人状态。虽然她终于康复过来,但患上了失语症。她无法说话,也无法理解话语,但学会了解读姿势、表情,可以用手语与人交流。她渐渐发现这种交流比以前更加融洽和自然。

霍华德,一个加拿大犯罪小说家,一天早上起床发现报纸上的字突然变成了天书。他还能写作,却无法看懂自己写的任何东西。在经历了痛苦的挣扎之后,他继续写作(尽管他的编辑得大声地把他写的东西读给他听),并完成了一部新的侦探小说和自传。

也有突然获得某种知觉的案例,比如一位叫苏的女神经学家,天生内斜视,一辈子都在二维的平面空间里生活,直到40多岁时经过治疗和锻炼后重新获得立体视力,她向萨克斯医生描述“一切平常之物突然看起来如此非凡”的狂喜。

在写这本书的过程中,萨克斯本人因为眼部肿瘤而失去右眼的视力,并因此失去立体视觉,不得不学习如何适应一个平面的二维世界:

“台阶和马路牙子看着就像是地面上的水平线一样。远与近、深与浅的概念对我没有任何意义。有时远近混为一体。”他写道,“下楼是特别危险的事。我不得不用脚的感觉去探每一阶楼梯,因为它看上去就是平的。视觉是如此的倔强,有时我的眼睛会与脚打架,坚持说,看哪,它就是平的嘛,你不必再迈一步了。”

萨克斯医生相信故事的力量。他倾听故事,也讲述故事,病人的故事,他自己的故事。他每一次讲述别人的故事,都会变成他自己的叙事的一部分,不仅丰富了他自己的人生故事,而且使他在讲述别人的故事时带了一种与众不同的同情与温暖。事实上,他的人生就像一次人类心智故障的实验,有时候是被迫无奈,有时候是他自己甘之如饴。

他的第一本书《偏头疼》,是因为他自己就是一个偏头疼患者。每次发作的时候,短短几分钟时间,他的视觉会消失、崩塌,既恐惧又神奇,然后重新出现,重构。正是偏头痛的病症本身驱使他向神经科学寻求答案。

上世纪80年代,他在挪威的一个偏远山区登山时遭遇公牛,大腿肌肉撕裂,膝盖错位,在剧烈的疼痛中,他的第一反应是睡觉。但这时,他听到了一个声音命令他:“不行,你得继续走下去,找到一个你能跟上的节奏。”这段经历被写入《单腿站立》——现代西方文化倾向把幻觉视为“疯狂或大脑出差错的征兆”,但幻觉却救了他一命。

2010年,他在一篇文章中提到自己有“脸盲症”。据称世界上2.5%的人患有“脸盲症”,他们无法识别人脸,只能依靠姿势、步态、动作以及穿衣打扮来认人。在那篇文章中,他说:“我的脸盲症越发严重了,从不认识最亲近的人,到现在连自己也不认识了。我好几次差点撞到一个大胡子男人,并为此而道歉,后来才意识到这个大胡子男人就是镜子中的自己。”

但是,他一生最深刻的“失去”,是作为一个同性恋者所失去的爱的机会。萨克斯年轻时曾经向父母坦承自己的同性恋倾向,却被母亲的怒气和拒绝深深伤害。在经历两次失败的恋情之后,他在羞怯与拘谨中度过了40多年的独居生活,直到75岁生日时才遇到能够倾心相爱的伴侣。根据他的传记《行走中》所写,这是他生平第一次纵容友谊和亲密在他们之间自然地成长——“2009年12月,我刚做完膝盖和后背手术,比利要去西雅图见他的家人。走之前他来看我,对我说,我对你产生了深切的爱情。我的眼中充满泪水,他吻了我,然后走了。”

心智边缘的人性观察

多年前,萨克斯医生曾经在《色盲岛》一书中提到英国科幻小说家乔治·威尔士的一个短篇小说《盲人乡》,讲一个与世隔绝的山谷,谷里的居民因为一种奇怪的疾病都变成了盲人。几个世纪过去,一切与视力有关的东西的名称都消失或更改了,关于外部世界的一切也消失或变成了神话,他们不再关注岩壁之外的任何事物,他们的想象力随着眼球一起萎缩了,同时另一种新的想象力却随着耳朵和手指变得更灵敏而得到了增加。有一天,一个双目健全、航过海见识过世界的人无意中闯入这个山谷,但他却被当地人当成了病人,他口中的蓝天碧水、绿树红墙,星星和云朵,都被当成了他独有的幻觉。

在半个多世纪的行医和写作生涯中,萨克斯医生就像小说中那个闯入盲人乡的人,通过心智边缘的观察,再回头思考“正常”意味着什么。在这些神经性疾病中,别人看到缺陷,他却看到人类心智的丰富性和神秘性;别人描绘残疾的细节,而他展示大脑如何补偿、重塑、重新校正,而不只是退化。他寻求的治愈之方,不仅是症状的消失,而是它们如何融入甚至充实病人各自的人生,让他们找到新的力量和丰富性。

“人们会以自己的条件生活,不论他们是聋的、色盲,还是有自闭症等,他们的世界跟我们的世界一样丰富多彩。”比如图雷特综合症,他曾经半开玩笑地说,这是他最喜欢的一种疾病。这种病的主要症状是因过度的神经能量而产生一系列的奇异动作与念头:抽搐、痉挛、行动乖张、表情扭曲、大吵大闹,无意识的模仿以及各种强迫行为,但它也通常伴随突然爆发的创造冲动和古怪滑稽的幽默感。

在《错拿妻子当帽子》一书中,他介绍过一个叫小雷的图雷特综合症患者,从4岁起就患上这种疾病,每次发病时都被人指指点点,当成怪胎,成年后事业与婚姻也深受其害;但另一方面,他是一个爵士乐鼓手,以狂野突发的即兴表演著称,无法自控的抽搐或不由自主的击鼓动作就能带来一段美妙狂热的演出。

萨克斯医生给他开了一种叫氟哌啶醇的药物,服用之后,他变得“严肃、稳重和大方”,他的婚姻更加美满和谐,还当上了爸爸,结交了更多的好友。但与此同时,他也没有了以前的狂热随性,少了很多灵感,生活变得越来越简单无趣,尤其是对音乐的反应越来越迟钝。最后,小雷做出了一个很重要的决定,他会在工作日老老实实吃药,但周末就不吃了。于是他变成了两个人——吃氟哌啶醇的小雷和不吃氟哌啶醇的小雷:一个是头脑清醒的上班族,从周一到周五处事冷静,深思熟虑;另一个是周末“抽个不停”的小雷,精力旺盛,灵感不断。

在萨克斯医生的所有故事中,我最喜欢的是O'C女士的故事。O'C女士是一个88岁的老太太,住在养老院里,有一天她突然听到很响的音乐。一开始她以为是广播开着,但却没有。无端听到并不存在的音乐,老太太害怕自己是不是发疯了。

初次会面时,O'C女士几乎无法听到萨克斯的声音,她脑海中的歌声如同汹涌海水将她包围,外界的一切声音都被隔绝在歌声之外。萨克斯医生给她的诊断是,颞叶癫痫导致的幻听,脑扫描结果也显示她的右颞叶上有一处很小的栓塞,是小中风的证明。“突如其来的歌声大概是中风的结果。此处大脑皮层刻录的音乐记忆,很可能是被中风激活。若是如此,症状会随着康复而消失。”

但是,萨克斯医生并没有停留于此。在他的进一步追查中,他了解到O'C女士听到的音乐是19世纪90年代在爱尔兰流行的摇篮曲。而她恰恰出生于那个年代的爱尔兰,5岁父母过世后被送到美国的亲戚家抚养。她对于自己人生最初5年完全没有任何记忆,并因此而感到悲伤。

最后,他为她编了这样一个故事:我们每个人出生最初几年的记忆都会被封存在大脑某个保险箱里,永远无法打开。但出于某种不可知的机缘巧合,比如一次阴差阳错的小中风,O'C女士的那个盒子被打开了,她听到的歌声会不会就是5岁前母亲曾经为她唱过的摇篮曲?

当然,这个假设永远不可能科学地证伪,但O'C女士却因此释怀了。当时让她无比恐惧的症状变成了未曾预料的慰藉,一个长久以来渴望的归宿。

最后,萨克斯这样写道:“陀思妥耶夫斯基曾经写道:‘你们所有人,你们这些健康人,都无法想象我们癫痫患者在发作前那一秒钟感受到的幸福。’……O'C女士会理解的。她在她的癫痫中找到了超凡的喜悦。这对她而言是理智和健康的顶点——事实上,是通向理智和健康的钥匙和门户。她的疾病也是她的健康、她的治愈。” 幻觉观察科学萨克斯风心智边缘人性