赵孟頫,时代迭变与他的书画

作者:吴丽玮 赵孟頫《水村图》卷

赵孟頫《水村图》卷

马画与逸民出仕

赵孟頫存世的作品中,时间最早的可能是一幅《调良图》,中国艺术史学家李铸晋教授认为此画应属13世纪80年代的真本,当时赵孟頫只有26岁左右。此前4年,元军攻占了南宋都城临安,他和家人为躲避战祸,被迫离开故乡吴兴(即今浙江湖州),逃到了沿海的天台山,在那里得到当地富豪杨叔和的接济。

《调良图》里马夫牵着一匹马孤立于风中,线条结实有力。马尾和马鬃被大风吹起,人的衣袖及衣裳下摆亦随之飘动,而这股风力与马夫回首的目光恰巧抵消,形成看似纷乱却巧妙的构图。赵孟頫采用了勾勒晕染的画法,后人从中捕捉到唐代人物画法古典素净的韵味,认为他学习的是北宋画家李公麟。李公麟是文人画的创始人之一,他有一幅名为《五马图》的名作,“石渠宝笈”特展第二期中展出的赵孟頫《人骑图》与这幅名画尤为相像,都是用若有似无的淡墨平涂勾出精细的线条,除了承嗣唐代及早期绘画的遗风之外,本身冷静纯粹的韵味也与文人孤芳自赏、知性思辨的气质颇为相符。

赵孟頫出身南宋宗室,是宋太祖赵匡胤的十一世孙,其父赵与訔曾任南宋户部侍郎兼知临安府浙西安抚使。赵孟頫自小生活优渥,南宋江山一天天溃败之时,他还是一个寄情于自然山水的翩翩少年,在位于菊坡园山脚下的书斋印水山房里读书挥毫。印水山房环境清幽,依山傍水,松竹遍植,山房外有一片小塘,现在去湖州莲花庄游览时仍能看到这处被称作“墨池”的水池,据说当年他每次写完字后到里面洗笔,时间一久池水就变成了黑色,颇似他毕生推崇的书圣王羲之的故事。

在印水山房的读书生活是他人生中最为宁静闲适的一段。他非常喜爱南宋人罗大经《鹤林玉露》中一篇《读书乐趣》,用行楷书写在纸本上,文后押上“印水山房”的方印。文中一段颇为优美:“午睡初足,旋汲山泉,拾松枝,煮苦茗,啜之随意,读《周易》、《国风》、《左氏传》、《离骚》、《太史公书》及陶杜诗翰、苏文数篇。从容步山径,穿松竹,与麋犊共息于长林丰草间。坐弄流泉,漱齿濯足。”实际上,这段文字被后世研究者当作他本人书斋生活的写照来分析,赵孟頫家中收藏甚丰,文中所列书籍也都在他的寓目之列,这使他可以对“所藏法帖墨迹画卷纵观之”,视野开阔。

故宫“《石渠宝笈》特展”第二期展品:赵孟頫《人骑图》

故宫“《石渠宝笈》特展”第二期展品:赵孟頫《人骑图》

南宋灭亡之后,他和众多前朝士子一样成为新朝逸民,至1286年,程钜夫江南搜访遗迹,他被迫决定应诏入京。“赵孟頫和其他人不一样,他是南宋宗室成员,是元世祖最希望拿来笼络人心的人。别人可以拒绝,但赵孟頫拒绝出仕的难度很大,况且他已经拒绝了几次。”赵孟頫研究者、故宫博物院研究馆员王连起向本刊分析道。当时和他一起赴京做官的有儒士吴澄,抵达后不久,吴即请南归,赵孟頫为他写了一序,最后一句说道:“以余之不才,去吴君何啻百倍,吴君且往,则余当何如也?”由此可知,他抵京后的境遇也并不太如意,于是借吴澄南归一抒胸怀。

赵孟頫初入元廷时的跌宕起伏,在《元史》和《新元史》中均有详细记载,比如他初见世祖,世祖甚悦,使其坐叶李之上,因而受人谗言;他论至元钞法,又受人批评;他入朝稍迟,受到笞辱;以及受世祖恩宠,自思必危,力请外补等等。尔后他在京中任兵部郎中,又抵济南任同知济南总管府事,于至元壬辰暂还吴兴,写了很多以白鸥谓自由、“误落尘网中”比喻个人际遇的诗词。

故宫博物院研究馆员单国强

故宫博物院研究馆员单国强

赵孟頫的绘画成就中,山水为最佳,但巧合的是他却有多幅以马为主题的画儿留存了下来。马画是传统中国画里的经典创作母题,《宣和画谱》中录有唐代李绪太子的一段话:“尝谓士人多喜画马者,以马之取譬必在人才,驽骥迟疾隐显遇否,一切如士之游世,不特此也。”道出了画马对文人的重要性。到了元代,蒙古贵族对于马的热爱让马画变得尤为繁荣起来,在官方立场上,贡马被视为对统治者的敬意和忠诚。但在传统上,马的美丽、优雅仍然象征着文人,尤其是在元代初年,马“象征着文人身处道德价值逐渐崩坏的世界里所面临的困境”。

赵孟頫存世的《调良图》、《人骑图》、《浴马图》、《滚尘马图》以及与其子赵雍、其孙赵麟共同绘制的一幅《三世人马图》等,皆是以马为绝对主题的画作。元代早期诗人方回曾为好友赵孟頫的一幅马画题诗,其中写道:“一匹背树似揩痒,一匹龁枯首羸垂。赵子作此必有意,志士失职心伤悲。”明代初年文人王宾也曾在他的《古木散马图》上题有相似的跋语:“以平原而息力,就野草以自秣,鞭策之弗加,控勒之无施,文敏之意,殆有所喻而然邪?士大夫鞅掌之余,宁无休逸之思邪?”

赵孟頫《秋郊饮马图》卷

赵孟頫《秋郊饮马图》卷

但实际上,我们很难从他的马画中看出他直率地传达出这层含义,多见的是他的性格和个人信息。

他有一幅著名的《人骑图》,作于元贞丙申岁(1296),当时赵孟頫43岁,正值离开京城返回吴兴故里修养时期。这幅纸本卷轴画作纵30厘米、横51.8厘米,画中一人一马均为侧身构图,马匹用铁线描,施染淡彩,劲健细挺,温驯勤劳,人物骑于马上,乌帽朱衣,重彩沿袭富丽唐韵,神态平静安定,二者有机结合,表现出一种高贵、安详的君子之风。他46岁时曾自信地在此画上题道:“吾好画马,盖得之于天,故颇画其能。今若此图,自谓不愧唐人。”另外,这幅画后也罕见地有其弟赵孟籲、其子赵雍赵奕、其孙赵麟、其侄赵由辰,赵家三代五人的共同题跋,以及宇文公谅、张世昌、倪渊等12家题记,由此可以完全断定其为真迹。

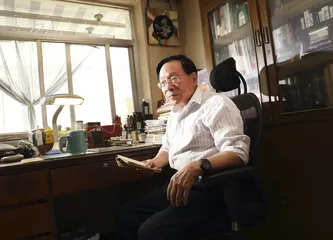

赵孟頫自画像

赵孟頫自画像

在这幅画中,我们只能体会出其所追求的悠远、古朴的绘画风格。元代另一位画马名家任仁发所作一幅《二马图》,两匹马一肥一瘦,分别代表高官厚禄的大官和瘦骨嶙峋、低头缓步的自己,寓意十分明显。任仁发与赵孟頫境遇相似,但不如赵孟頫在官场上地位显赫,在艺术界的声誉也逊色于他。赵孟頫前后共历五朝,最后官至一品,推恩三代,得以善终,不过他并非一帆风顺,其间颇受排挤和压制,几次还乡,但他仍能坚持,这与他沉稳内敛的性格有关,因此作画时也往往会表现出积极的向往自由的心绪。

倒是《人骑图》中的骑马者更为有趣,画中人面庞圆满,颊垂胡髯,神情洒脱自然。赵孟頫还有一幅存世的《自写小像》,现藏于“台北故宫”,画中展现一片竹林,迎风摇曳,主人公披白衣,扎巾帽,曳杖侧身而立,容貌清秀,颌下微髯,目光凝视对岸,精神矍铄。这幅画与《人骑图》创作时间较为接近,均为中年,因《人骑图》中人与《自写小像》有几分相似,所以前者同样被认为是他本人的写照。史料中多有记载,赵孟頫相貌非凡。元世祖一见赵孟頫,便为他的相貌倾倒,曾有记载说:“神采秀异,珠明玉润,照耀殿庭。世祖皇帝一见称之,以为神仙中人。”赵孟頫为好友田衍的母亲所写墓碑中也曾提到,田衍在大都街上第一次偶遇赵孟頫就认出了后者,问他为何,回答道:“闻诸鲜于伯机,赵孟頫神情简远,若神仙中人,衍客京师数年,未尝见若人,非君其谁?”仅凭别人的介绍就能在大都市的人群中认出赵孟頫来,足见其非凡的气质与风度。

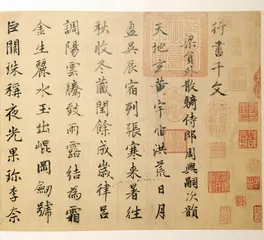

赵孟頫《行书千字文》(局部)

赵孟頫《行书千字文》(局部)

与马画的和谐理想相比,倒是有一幅类似题材的《二羊图》颇值得玩味。这是赵孟頫存世作品中绝无仅有的一幅,它的意外留存让后世研究者十分惊喜,除了笔法和构图上的机巧外,后世的收藏者和当代一些学者也猜测它传达出了更多的政治隐喻。

这幅画藏于美国弗利尔美术馆,25.2厘米高,48.4厘米长,除了两头羊之外,画面空无所有。此图选用纸本,表面略微粗糙,比绢本吸水性强,便于展示各种笔法的变化,赵孟頫只用水墨和较为自由的“干笔”、“湿笔”来创作。右边的山羊纵向立于画面,头部前伸,张口瞪眼,尾巴上翘,所采用的笔法是将笔上蘸满的墨汁稍微晾干,继而快速提笔扫过画面,造成类似碳铅笔的“飞白”效果;左边的绵羊则用湿笔画法,毛笔饱含淡墨,在纸上缓慢行走,晕开浓淡不一的斑斑墨块,绵羊的造型也是与此笔法相应和的从容姿态,四只瘦小的脚支撑起圆润的身躯,面露平静安详。

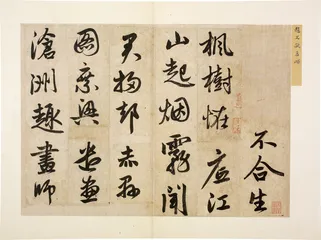

赵孟頫诗帖《宋元宝翰册》

赵孟頫诗帖《宋元宝翰册》

这幅作品记载于《石渠宝笈续编》中,上世纪30年代流于海外。原作后面有八段题跋,开篇是赵孟頫自己的题识:“……余故戏为写生,虽不能逼近古人,颇于气韵有得。”后面是元末及明代几位收藏者及其朋友的评论,其中明代张大本讲得最为明确:“松雪翁亦善画马。今披此图,又善画羊,观龙门所题,想亦含此意。又惜其丹青之笔,不写苏武执节之容,青海牧羝之景也。为之三叹!”说的是先他题跋的良琦和袁华,点出了会使人联想到西北草原,可惜却没有进一步说明,这幅画与苏武牧羊之间的隐喻关系。李铸晋在对这幅图的分析中也表示过对这种说法的赞同:“左边那只绵羊孤傲的神情,反映了苏武的精神;山羊的卑微则似李陵。”李陵与苏武同为汉朝两员大将,苏武兵败拒绝投降,被流放牧羊;李陵则向匈奴人称臣,获得遣返,李铸晋认为这与赵孟頫常在诗文中提到的忠贞问题相一致。

江南文人圈、眼界与文人画

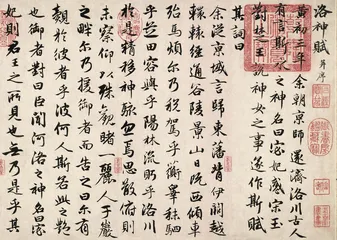

赵孟頫《行书洛神赋卷》(局部)

赵孟頫《行书洛神赋卷》(局部)

19岁时赵孟頫曾参加国子监考试,一举成功,当上了一个不实际到任、只领取俸禄的预备小官。只可惜南宋很快灭亡了,赵孟頫做了10年的逸民,遁在家乡吴兴过起隐居生活,曾经几次拒绝元朝的应诏。但考取功名、文人入仕始终是他的理想,他之所以拒绝,一则是当时文天祥兵败被俘慷慨就义的影响,二来也是对这个异族朝廷的不信任感,直至10年后政通人和,赵孟頫才做出了仕元的决定。

赵孟頫放逐的10年,中国画史上正在酝酿一场空前的变革。对大部分读书人而言,在宋朝他们可以按部就班地入朝为官,但在元朝就变得困难重重。蒙古人设下的社会阶级,决定了晋升的渠道,其中汉人居于下等。江南地区曾是南宋故都所在,这里的汉人因对前朝忠心耿耿,视变节为奇耻大辱,知识阶层愈加受到歧视。而这里本是富甲全国又兼人文荟萃,有更多的精英分子因此前途坎坷。

由此,江南地区形成了一个自给自足的社会,失去晋升通道的读书人成为有才德的处士,或靠变卖家产为生,或教书、行医,或以文人或作家的身份谋职,在这里传统价值观得以保留,读书人可以在一群意气相投的朋友之间保持自己的人际关系,某种程度上来说,相当逍遥自在。

流散在江湖中的读书人给传统中国绘画带来了新的风潮——文人画。南宋画坛上势力最鼎盛的当属与皇室有密切关系的杭州画院,代表着当时居于统治地位的宫廷画流派。当时活跃的画家都是职业画师或低层次的画匠,通过后天磨炼的技艺完成精美画作,因取材和画风缺少新意,这种画风在南宋末年气数已尽。与之相对,那些博览经籍的传统读书人正在画坛上逐渐崛起,他们强调绘画要“寄兴”,注重画中的内涵和创作过程的修身养性,这与职业画师的想法大相径庭,随着宋末元初社会秩序的重新洗牌,一批赋闲在家的知识阶层得以登上了画坛的核心。

赵孟頫所在的吴兴,当时有“吴兴八俊”之说,包括赵孟頫、钱选、牟应龙等隐逸文人,此外,他与杭州的戴表元、邓文原,苏州的龚开也都关系甚好。赵孟頫曾在《送吴幼清南还序》中略为交代这是怎样一个文人圈子,“放乎山水之间而乐乎名教之中,读书弹琴,足以自娱”。

就绘画方面来讲,他与这些文人有很多交流之处。“吴兴八俊”中最年长的钱选比赵孟頫大十几岁,他始终没有离开家乡赴京任职,与赵孟頫模棱两可的态度相比,显得极为耿直。钱选是元初逸民画家中最负盛名的一位,他的天分和技巧都远超大部分业余画家。他与赵孟頫亦师亦友,尽管赵孟頫本人并未承认,但后世学者认为,赵孟頫的画风多少是受到钱选影响的。比如本文开篇时提到的《调良图》,画法与钱选勾勒晕染的方式相同,赵孟頫的山水名作《鹊华秋色》与钱选的《浮玉山居》都同样风格古怪,有种故意将魏晋时期的质朴与稚拙之风加入其中的味道。

赵孟頫与画家龚开的关系也非常好,龚开的画上有赵孟頫的题跋,赵孟頫的一本山水画册里也找到了龚开的印章,这些都证明了二人之间的友谊。龚开隐居苏州,晚年生活近乎赤贫,他的画古意盎然,且造型奇特,笔法粗犷,存世的两幅画,都被后人当作个人情感的表白,不能脱离画家孤傲困顿的处境而单独谈论其艺术价值。

难能可贵的是,赵孟頫尽管与吴兴家乡的处士们走上了截然相反的道路,但这并没有给他们之间的友谊造成障碍。他的朋友尽管也在诗中表现出对他仕元的轻微责难,但大多都像长辈之言,或是略表可惜。同时,赵孟頫对这群文人朋友也敬重有加,他赠送拒绝仕元的朋友《逸民诗》,为病逝的处士题写墓志铭。

在有些人看来,仕元是赵孟頫人生中的重大污点,但对于他的艺术生涯而言,却未必如此。李铸晋认为,入仕“应是正确的选择……我们应该特别注意一点,赵氏个人在书画上的发展,应归功于他得以南北往来,有机会在各地看到不少古人的名作。因而能集大成,达到他在书画上的成就,以至于他的才能未被埋没。这都不能不归功于他决定出仕而得到的收获了”。

中国美术史学家高居翰(James Cahill)曾对元代早期画坛开始排斥宋末山水的现象做过分析,认为画坛对古老画派重新燃起兴趣的原因,是因为画家有机会可以见到古代大师的作品。“十二三世纪就不可能有这种机会,一方面是中国本身政权分裂,北方异族入侵,另一方面是古画多集中在皇室收藏,藏处无法接近。如今许多早期重要的传世之作开始流通,政局一统后,各地往来较为自由,画家因此可以四处看画……赵孟頫1286年到北京,遍游北方各省,1295年返回吴兴,带回一批在北部搜得的古画,其中便有王维与董源的真迹或仿作。”

赵孟頫的挚友周密在《云烟过眼录》中也记录了赵孟頫的这次活动,赵孟頫在1295年带回的大量画迹中,其中一幅即为唐代韩滉的《五牛图》,这幅画与赵孟頫创作的那幅《二羊图》有着异曲同工之妙。赵孟頫在《五牛图》上共有三次题跋,既表明他收藏多年,也让人断定他必定深谙此图,并受其影响。赵孟頫的个人收藏中还有唐代韩幹的画迹数帧,韩幹的《照夜白图》享有盛名,北宋李公麟的画风深受其影响,而李公麟又是深刻影响赵孟頫和钱选马画的前辈画家。当然,他们一定也对李公麟的画颇有研究,周密的《过眼云烟录》中记录,赵孟頫的两位好友都曾收藏过李公麟的《五马图》,赵孟頫还曾在《松雪斋文集》中留有一首论及这幅作品的诗,这足以让人估计到赵孟頫当年宽广的眼界。

“古意”说与“书画同源”

在绘画领域,赵孟頫同当时的主流观点一致,厌恶南宋末年那种繁复华丽却缺少人文内涵的画风。赵孟頫是元初最负盛名的文人领袖,对当代其他画家及画论家以及元末的画家都深具影响,他的显赫声名,主要取决于他艺术理论中最核心的古意概念。

他曾在1301年发表过一段理论:“作画贵有古意。若无古意,虽工无益。今人但知用笔纤细,傅色浓艳,便自为能手。殊不知古意既亏,百病横生,岂可观之?吾所作画,似乎简率,然识者知其近古,故以为佳。此可为知者道,不为不知者说也。”“古”是指晋唐,在这段文字中,赵孟頫对古意的阐述十分明了。

他还曾评论唐代名画家曹霸所画的一幅马画:“唐人善画马者甚众,而曹、韩为之最。盖其命意高古,不求形似,所以出众工之右耳。此卷曹笔无疑。圉人、太仆,自有一种气象,非俗人所能知也。”

“似乎简率”和“不求形似”可以看作是赵孟頫对古意画风的技法要求。在这种非写实派的作品中,并非是在追求画中要素悖于常理,只是不要把形似作为作画的最终目的,它强调用笔精到,要像他在《二羊图》题跋中所述,“颇于气韵有得”。

“气韵”尽管定义模糊笼统,却常常被当作评定好画的标准。高居翰曾评论说:“就文人画的理论而言,画家个人的内在特质会展现在作品的气韵中,无法经由后天的学习苦练得来。是以赵孟頫所谓的‘气韵’不仅意味着他捕捉到了笔下动物生动的神情,更是指绘画本身的特质,由那些复古手法的回响与寓意,以及来自运笔、勾描、造型的细微变化和形式的灵活运用,共同烘托出一种丰富而饱满的表现。”

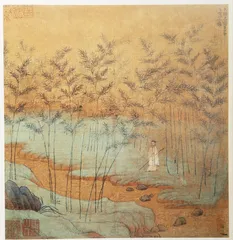

需要注意的是,赵孟頫强调的古意,并不是十足冷静矜持地复刻古人的风格,而是从古画中吸取古人写真实山水人物的精神,再创造出新的作风。故宫博物院研究馆员单国强向本刊分析道,就赵孟頫最出色的山水画来说,他不断进行着实验,从早期的《幼舆丘壑图》到技艺已成熟的《鹊华秋色》,直至晚年所作《水村图》,“从六朝到唐五代的传统中,创出了一种新的风格,以《水村图》为代表,影响到元代晚期的画家,并再开明清画的先河”。

《幼舆丘壑图》是赵孟頫传世山水画中最早的一幅,其子赵雍的题跋中说这幅画是父亲早年的创作,绘于1286年赴京之前。西晋学者谢鲲字幼舆,画家顾恺之曾经画过谢鲲置身于丘壑之间,因他善于运用场景去烘托人物性格而留下美名。顾恺之的原画早已亡佚,赵孟頫做相同主题,是在有意模拟顾恺之的画风。这幅画表现出明显的魏晋风格,地面与树木沿着中景横陈,和画幅平行,前有溪流分布在前景,向画幅左右两端延伸流向远方,谢鲲坐在河岸的一张席子上,凝视着河水。看过顾恺之《洛神赋》摹本便知,魏晋画家重视人物而轻环境,赵孟頫于是也故意把人物、树木、山丘之间的比例画得不甚协调。这种返璞归真的画风是赵孟頫早期“实验艺术”的代表作,但他并不是严整的仿古,比如画中的石青、石绿不是传统青绿山水的平涂,而是如宋画中层层晕染,树木的线条也不那么刚硬僵直,岩石的形状亦非一成不变。

《鹊华秋色》则展现了他创作中截然不同的另一个面向。根据题款,此画作于1296年初,当时他自北方南归不久,特地为周密所绘。这一年他带着大量美术作品回乡,其中包括10世纪董源的作品,《鹊华秋色》可能便是在其中得到了灵感,此画与董源的《寒林重汀》十分相近。画中所绘为泽地和河水,空间安排在一片辽阔的中景地带,而没有前景或远景,画中左右两侧各有一座山峰,在构图上将画面分成三段。右侧第一段中山峰从地面突起,山前可见三丛巨大的树木;第二段以更靠近视野的一大丛树木为主,衬托着背景中一望无际的沼泽;左侧的第三段最为繁复,与远处独立的半圆形山体对立,画家在画面上增加了很多景物,包括三所错落有致的茅舍,和五头鲜黄色的山羊,以及一排渔网、一名老农。李铸晋认为这幅画展现了赵孟頫“超出时空限制的能力”,“画者依照自己选择和组合的能力,把自然变而为趣味盎然的画题”。

除了排拒南宋绘画追求图像描摹精准的积弊,这幅画的开创意义也在于它所引进的塑造物形的新方法。复古画风中的青绿山水使用勾勒填彩,宋人山水画里善用渐层晕染法来描绘轮廓,赵孟頫显然寻找到了新的方式:元人称之为“披麻皴”,使用淡干墨侧笔画出,一方面画出体积感,同时显得笔力自然潇洒。

他中年所作的《水村图》则更代表了元画的风格,这幅现藏于故宫博物院的名画历来为元、明文人画家所珍视,它同样也归入了《石渠宝笈》目录之列。与他之前的画风相比,这幅作品构图十分简单,描述的是文人隐士幽居别墅的平远小景。董其昌在卷后做题跋评价称:“此卷为子昂得意笔,在《鹊华秋色》之上,以其萧散荒率,脱尽董、巨窠臼,直捣右丞。”董源、巨然善用皴法,但水墨湿润、浑厚浓郁,赵孟頫则将其演化为枯笔淡墨,干笔侧锋横拖,显得气韵苍秀。

“《水村图》尤为典型地体现了赵孟頫‘书画同源’的艺术理论。”单国强说,“与其说他是画,不如说他在写,这幅《水村图》的用笔几乎全部是书法的运笔方式。”赵孟頫在《枯木竹石图》的题跋中写道:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通,若还有人能会此,须知书画本来同。”画石头的笔法要像行书中因飞速而过带出来飞白,画木头要像写大篆浑圆遒劲,画竹子要像书法中“永字八法”,横竖撇捺折的运笔皆有可取。由此,赵孟頫将文人画说得更加透彻,即书法的用笔是中国画造型的语言,中国画本身带有强烈的书法趣味。

赵孟頫的“古意”说和画风,几乎影响了元代的整个画坛。“元四家”黄公望、王蒙、吴镇、倪瓒皆受其影响,其中黄公望在一篇题跋中称自己是赵孟頫“松雪斋中小学生”;王蒙是赵孟頫的外孙,是元代艺术圈最强势的赵氏家族成员;吴镇、倪瓒同样延续了赵孟頫的风格,去无锡博物馆看看倪瓒所画的太湖山水,所用皴法和素净的构图,与赵孟頫十分相似。到了明代,文征明是赵孟頫画风的最虔诚追随者,心高气傲的董其昌也不得不推崇赵氏为元代倪、黄一派水墨山水画的开山师祖,他的审美趣味又直接影响了康熙、乾隆,在《石渠宝笈》中收录的赵孟頫作品颇多,而且常常都被归为“上等”。

《洛神赋卷》与《行书千字文》:故宫中的两幅精品

《元史》赵孟頫本传云:“篆籀、分隶、真、行、草书,无不冠绝古今。”其中尤以楷书和行书最为著名。与赵孟頫的绘画相比,人们对他的书法技艺可能更为了解。楷书四大家“欧颜柳赵”在每个书法初学者嘴里都念得极顺溜,颜真卿的字雄浑、欧阳询严整、柳公权精瘦、赵孟頫姿媚,初学者从楷书起步,最先要临摹的是这四位知名书法家的作品。

但与其他三位相比,赵孟頫因生于南宋而入仕元朝,得到了一些不公正的评价,比如傅山、康有为、包世臣等人,就称他的书法作品中有“贰臣气”,对其大加讥贬。赵孟頫的著名研究者王连起对这种说法嗤之以鼻。“首先,赵孟頫既不是持节的文臣,也不是拥兵的武将,不应负亡国的责任,况且他出仕元朝,已是宋亡10年后的事,所谓变节或投降的说法更加不能成立。其次,所谓的‘贰臣气’只是无稽之谈,觉得赵孟頫的字不好,很有可能是因为这些人一生都没有见过赵孟頫的真迹。《石渠宝笈》里收录了很多赵孟頫的字轴,后来鉴定发现全都是明朝人伪造的。”

赵孟頫的真迹在明清时期遭到讹传,很可能与书法界因金石大热致碑派书法兴起有关。清中叶以前,书法崇尚法帖,自阮元提出南北书派论后,以北碑为代表的碑学成为北派,帖学归为南派,进而因“北派为尊”,帖学逐渐式微,崇碑之风趁势大盛起来。“学碑显然不如学帖。碑由工匠所刻,在表现飞白和连笔时,与原作已有差异,再加上不断碑拓造成的磨损,我们能看到的拓片早已不是书法作品的原貌了。”王连起先后师从徐邦达和启功,他认为学书法的首选当然是学墨迹。

赵孟頫的年代距离现今比楷书其他三大家要近得多,他存世的书法真迹也要丰富得多。对于学书者来说,这无疑是最优渥的条件。“颜真卿的字稍微写得胖一点就会显得笨拙,欧阳询的字严整,一笔稍错,整个字都没法看了。赵孟頫的字最活泼,也是楷书四大家中最难学的,但学习赵孟頫的好处在于,他是王羲之、王献之书法精髓的集大成者,在我们现在无法看到‘二王’书法真迹的条件下,人们不妨从赵孟頫学‘二王’得到一些借鉴。”王连起说。

作为宋朝宗室成员,赵孟頫最早学习书法的对象是宋太祖赵匡胤。之后他开始学习魏晋,在他的作品中,巧妙汲取精华的灵气已表现得十分明显。赵孟頫有幅《玄妙观重修三门记卷》,是他早期的作品,能看出明显的魏碑风格,横以方头起笔,以如利斧般锋利的捺来收笔,但他同时也摒弃了魏碑中常见的刀痕气,用自身流利婉转的运笔风格化解了魏碑中的生硬刻板。

赵孟頫学“二王”所下工夫最深,尤其是王羲之的《兰亭序》和王献之的《洛神赋》。凡有《兰亭》,他几乎都认真鉴别、品评、题跋,而心摹手追的临写更是数量惊人。仇远曾说:“余见子昂临《临河序》,何啻数百本,无一不咄咄逼真。”对王献之的《洛神赋》,他也是认真研习,反复临摹。《洛神赋》十三行墨迹,当时就收在他的手上,距他离世还不到一个月时,他甚至又为此帖作了长跋。赵孟頫认为《兰亭序》是魏晋书法的“新体之祖”,他在反复用功之后,得益颇多,也因此被世人评为“超宋迈唐,直接右军”。

赵孟頫在四十五六岁之际,终于形成了以“二王”为风范而又有自己鲜明特色的“赵体”。此次故宫“石渠宝笈”特展中展出的他的两幅作品,均是创作于他在50岁左右的书法巅峰时期。

首先是《行书洛神赋卷》。这幅作品设置在特展第一期的主展厅“皇室密赏”厅内,穿过排队观看《清明上河图》的密集人流,一直走到武英殿正殿的尽头便是。一眼看上去,光洁的纸面如当代作品一样仅是微微泛黄,可以想见后世的收藏者对其珍视的程度。

说实话,之前我对赵孟頫的书法并不十分感冒。小时候练过颜真卿的《多宝塔》和魏碑《张猛龙碑》,作为一个驽钝的初学者,这段书法体验让我一直认为雄壮和坚硬才是书法的本色,显然,赵孟頫并不具备这些直愣的特点,甚至可以说他是在有意避免形成那种笨拙的局面。法帖的魅力大,的确如王连起所说。赵孟頫的真迹让我从小学习碑帖的一个疑问得到了释怀:以前我总在狐疑,即使是相当成熟的颜真卿,也会有些许字迹在结体上显得别扭,这是每个书法家都不可避免的问题吗?而这一点,在成熟时期的赵孟頫身上荡然无存,无论是不是因为颜真卿的碑刻走了形,但看赵孟頫的真迹,仔细端详每一个字都觉得毫无破绽。无论是结体还是行笔路线,都灵活而匀称,所谓筋骨,其实也并非粗壮才能体现,赵孟頫百炼钢化绕指柔般的笔法同样力道十足。

此次特展还有一幅《行书千字文》精品,先由楷书著,逐渐舒展为行书,也是赵孟頫的一幅得意之作。赵孟頫对元朝书坛的行书改革颇为用心。王连起说,元人书直接宋人,沿袭了宋“尚意”和“师法不古”的弊端,“尚意”的结果是使世人只擅长行书而不能工工整整地写正楷,“师法不古”又使得行书的笔法大坏,“很多人的字躁露怒张,形同恶札”。有感于此,赵孟頫才以复古为号召,提倡师法魏晋,来扭转这种流弊。由于赵孟頫书法艺术的全面和地位的崇高,他所倡导的审美情趣在元代产生了巨大的影响和号召力。

(实习生罗秉雪对本文亦有贡献) 石渠宝笈行书迭变赵孟頫行书千字文绘画作品书法赵孟洛神赋时代书画