柏林纪事:帝国之都的生与死

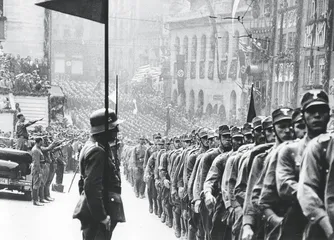

作者:蒲实 1937年,纳粹冲锋队员在纳粹党纽伦堡党代会上接受希特勒的检阅

1937年,纳粹冲锋队员在纳粹党纽伦堡党代会上接受希特勒的检阅

黄金年代

“年轻人与生活哲学家,演员与宗教创始人,具有世界观的舞蹈家,被失去耐心的继承者所威胁、总是身旁伴随着大批侍卫的中东国王,还有大城市里涉嫌贿赂的总统与市长们,他们全都搬到柏林来。而这城市也快速地发现他们、接受他们,并且将他们塑造成典范,好像这城市一开始就创造了他们一样。”19世纪末的最后几年,阿尔弗雷德·克尔(Alfred Kerr)如此写道。那时,柏林正从一座未曾受希腊罗马文化洗礼、由千百个村落集合而成的边缘城市变成德国的首都,一座国际大都会。1920年4月,柏林市和周围的一些城镇、地区合并,产生了一个下辖23个区、人口近400万、面积达880平方公里的“大柏林”。格林瓦尔德、泰格尔森林、斯潘道森林、蒂尔加滕森林等几十处森林绿地像楔子一样深入市区,柏林犹如漂浮在一片林海之上。

1919年,第一次世界大战战败的德意志帝国成立了有史以来第一个民主政权:魏玛共和国。只维持了十几年的魏玛共和政体虽然昙花一现,却达到了德国文化发展史上的巅峰。20世纪20年代的柏林经历了它的黄金年代。随着德国经济的复苏,各种层出不穷的新思潮、新艺术在柏林汇聚,柏林人生活在无忧无虑的气氛当中。在满是烟气的工作室、酒吧和路边的咖啡厅,德国人在光天化日之下肆无忌惮地讨论年轻人愿意为之放纵的一切事情:政治、艺术、文学、运动、爱情、性、往事、现状、未来。他们有些是热心的自由主义者,有些是社会主义者,甚至还有共产党人,绝大多数是和平主义者。他们对自由、诗歌、音乐,对最新的小说和传记、最近的政治动向都充满了无边无际的兴趣和热情。当时柏林的生活,甚至比巴黎更自由、更摩登、更刺激、更有激情。达官贵人们在阿德隆饭店里彻夜宴欢,新兴商业中心选帝侯大街昼夜车水马龙,万湖和泰格尔湖畔的沙滩是柏林人最喜爱的日光浴场所,湖滨还有众多的游泳场、码头、网球和高尔夫球场。人们在柏林可以找到香槟、毒品、爵士乐、卡巴莱表演、易装俱乐部、同性恋夜总会和其他各种各样的享乐与放纵。20年代的柏林生活“就是一场漫长的晚会……人间罪恶的渊薮”。

然而,20世纪20年代也是德国社会动荡不安的脆弱年代。1918年战败时,德国的黄金储备为2.262亿金马克,纸币发行量为22.2亿马克。协约国最终开出战争赔款清单,要求德国赔偿1320亿马克,此后通货膨胀如脱缰野马,纸币发行量以几何级数上升,到1923年底,德国纸币发行量已经增加到约5亿亿马克,而黄金储备只有0.467亿金马克。成捆印刷精美的钞票成了小孩垒积木的玩具,无数德国中产阶级家庭的毕生积蓄化为乌有。

1929年10月24日,华尔街股市崩盘,资本主义世界陷入了史无前例的大萧条之中。刚开始,在政治性的公开场合中,柏林人总是显出那种俾斯麦所谓的“漠然无关的样子”。庆典纪念日,城里也会插满旗子、布满装饰,但里头的人,在灯光的变幻下,并非政治家,并非热情主义者,也并非敌人,他们只是柏林人。他们批评灯光设备更多于批评装置灯光设备的原因。他们以一种叔本华式的态度,将这些当作玩笑:“在生命总是同时具有正反两面性的前提下,偶尔得意歇息的任何一片落叶,都不能太认真于过程。”他们模仿与嘲讽塑像,嘲讽成功商人的名字,嘲讽寂寞单身女子染色的眉毛,嘲笑老迈的马,嘲笑世俗夫妻以及嘲笑圆筒大礼帽,在政治面前他们保持沉默。然而,他们却与柏林这座多舛的城市一样,无法摆脱卷入政治的命运。

为了弥补农业劳动力的不足,纳粹当局征募城市失业妇女组成“农业劳工团”。图中是女工们在劳动间隙吃午饭

为了弥补农业劳动力的不足,纳粹当局征募城市失业妇女组成“农业劳工团”。图中是女工们在劳动间隙吃午饭

柏林梦魇

1934年8月,美国记者威廉·夏伊勒到达柏林。他记录道:“初到柏林的十天让我陷入了郁闷之中。部分原因大约在于今昔对比实在让人感慨万千。”“现在的他们就像彻底变了个人一样,不断地和我强调德国唯一的命运都寄托在了元首的身上,祖国一定会在国家社会主义的领导之下重获新生,德国需要重新武装起来,成为一个强大而富有刚强气质的国家,从《凡尔赛和约》的束缚中挣脱出来,把国家从自由主义、社会主义和共产主义思想的毒害中拯救出来,重树德国尊重权威的传统理念。我很难相信这还是我当初遇到的那些受我尊重和喜爱的德国人。……所有自由的权利都被希特勒迅速剥夺殆尽,但是他们不再看重这些事情了。”

纳粹党上台后,冲锋队员攻击犹太人经营的商店,用黄色油漆喷涂侮辱性标语

纳粹党上台后,冲锋队员攻击犹太人经营的商店,用黄色油漆喷涂侮辱性标语

纳粹权力的触角在向这座城市的每个角落伸展。在柏林的街头,整团或整连的冲锋队和党卫军在街头昼夜不断地巡逻,他们的高筒皮靴在地上跺得震天响。任何人走在人行道上,如果不停下来向他们擎起的纳粹标志和党旗致敬,便有可能被当场痛打一顿。1934年的时候,仍然有许多犹太人在德国经营买卖,生意却是越来越不景气。冲锋队的暴徒会故意拿黄色油漆在他们的商店玻璃上喷上各种侮辱性的标语,以此来告诉顾客“这家店不是为雅利安人开的”。越来越多的犹太人担心冲锋队会专门找自己的麻烦,极少会有犹太店主敢呼唤警察,就算偶尔出于无奈报警,警察来了以后也不敢给他们提供保护。

然而,让柏林人在政治上保持缄默的重要原因是,希特勒已经开始初步兑现自己的诺言:他消灭了失业现象。在他上台前一年,德国登记失业人口达到了600万;上台以后,20个月之内,就使失业人数降到200万。之后两年,失业人口进一步减少到不足100万,最终失业现象很快就消失了。柏林到处是为新发行的10亿马克公债作宣传的海报,纳粹借助这笔公债进行大规模基础建设,包括高速公路网、桥梁、河道、住宅,改进电力、煤气等公用事业,并在柏林和德国其他各城市的郊外和农村建设“新住宅”。这些庞大的工程吸收了大部分失业者,也养肥了一大批纳粹的褐色新贵,其中最肥的一位是纳粹党第二号人物、纳粹经济复苏四年计划的指导者“黄金戈林”,他每月仅花费在阿德隆饭店的宴会费就达3万马克之巨,而希特勒的月薪“理论上”才仅有1500马克。夏伊勒写道:“我很快就发现,对德国人而言,如果能够拥有一份工作,午餐的时候能够吃饱,这份意义就太重大了。我曾经走访过柏林郊区一些大型工厂——感谢希特勒秘密的重新武装政策,这些工厂都在开足马力进行工业生产。德国的工会组织一直是欧洲各国中最为强大的,它们的支持是魏玛共和国最坚强的后盾。现在这些组织的发展都遭到了纳粹的压制,我原本以为工人们会对纳粹的做法深感不满,没想到他们对此完全没有什么不满意的情绪。”

德国女导演莱妮·里芬施塔尔在纳粹党纽伦堡党代会上与几位冲锋队高官交谈。1934年,在希特勒批准下,她拍摄了著名的纪录片《意志的胜利》

德国女导演莱妮·里芬施塔尔在纳粹党纽伦堡党代会上与几位冲锋队高官交谈。1934年,在希特勒批准下,她拍摄了著名的纪录片《意志的胜利》

在早些年里,纳粹的暴行很少影响到德裔民众的生活。大多数德国人并不关心,因为纳粹虐待的对象主要是共产党人、社会党人、和平主义者、敢于反抗纳粹统治的教士以及犹太人。但也有柏林人敏感地感到,自己正逐渐被暴政像畜生一样圈养和压制。1937年的《柏林画报》(Berliner Illustrierte)上,有一篇“德国人聆听领袖演讲时的神情”的摄影报道,这组报道由很多在工厂、餐厅、戏院、集会厅等场所拍下来的照片组成,所有人的脸上都挂着同一副全然的冷漠与撒手放任的表情,也表达出一种无力状态。德国学者库尼西(Rene Koenig)在写给德国哲学家卡尔·洛维特的信中写道:“在这演讲进行之时,我正坐在一间大餐厅里。我开始觉得演说很无聊,便观察坐在我四周的人的表情。当演说愈来愈激烈,我忽然看到对面一位看上去很和善的先生脸上泛起红色,然后又变苍白,最后他不能镇定了,便忽然起身,用打雷般的声音喊道:‘服务生,买单!’这举动引起了极为诡异的效应,许多桌子上的其他人突然间也站了起来,包括我自己也被这一动身的波潮攫住,以严整的队形离开了餐厅,以便到外面找一小块可以不被这演说骚扰的地方。”在1937年6月的通信里,他进一步写道:“德国的生活变得非常耗神。……完全就是一派任人摆布的气息,一种由于对善的荒废而来的罪行。柏林人对政治困境投降了。经济上大家尽管仍努力作为,以确保某种程度的生活,但是在道德上大家故意蒙上眼睛,借着喝咖啡与玩塔罗牌,以及发泄政治哀嚎来提振精神”;“一个或多或少人性的存在,在第三帝国里是不可能有立足基础的”。

“千年帝国”的权力布景术

1937年9月,意大利独裁者墨索里尼(左)访问德国时与希特勒一同乘车前往柏林中央火车站

1937年9月,意大利独裁者墨索里尼(左)访问德国时与希特勒一同乘车前往柏林中央火车站

1933年1月30日,希特勒组阁的那天下午,从柏林巴黎广场向南通往威廉广场的马路被挤得水泄不通。晚上,勃兰登堡门被几十万庆祝夺权的纳粹游行者的火炬照亮,大鼓“嗵嗵”地按着行军的步伐轰鸣,高擎的旗帜成了一片旗海,满脸油汗的纳粹分子们在有节奏的鼓点中高唱“Die Fahn Hoch”(纳粹党歌《霍斯特·威塞尔之歌》的第一句)。戈培尔写下了他当时的观感:“如同做梦一样……几十万把火炬照亮了天空,几十万人从年高的总统与年轻的总理面前经过,高声致敬,表示出他们无限的喜悦与激情……”然而,当天晚上拍下来的照片画面很暗,“不够壮观”。为了宣传鼓吹的需要,戈培尔在该年夏天借拍摄《汉斯·威斯特玛》(霍斯特·威塞尔的传记影片)的机会,重新拍摄了一批火炬游行的照片。

从一开始,纳粹的权力就与戏剧性的宏伟布景和现代摄影摄像术的呈现紧密结合在一起。为了代表千年帝国的神话,纳粹党利用了普鲁士建筑师卡尔·弗里德里希·申克尔的古典主义遗产,保罗·路德维希·特鲁斯特与阿尔贝特·施佩尔在三四十年代相继成为希特勒的私人建筑师。他们把一种简化的申克尔式传统版本塑造为国家的代表风格。从特鲁斯特把慕尼黑打扮成“党的首都”,到施佩尔在纳粹党鼎盛时期的布景式作品——供1937年纽伦堡示威用的齐柏林广场,以及翌年建成的柏林新掌玺院,占统治地位的都是斯巴达式的古典主义。

1945年5月1日,苏联红军攻克柏林后,一名苏联女交通指挥员引导红军大队人马开进已成废墟的柏林

1945年5月1日,苏联红军攻克柏林后,一名苏联女交通指挥员引导红军大队人马开进已成废墟的柏林

这些巨大的布景式作品被用于群众的大型集会时,产生了对浪漫古典主义的净化,并以极端的精确度实现。为了体现豪华壮丽的风格,施佩尔自己首先在他自称的“冰制大教堂”中专门为1935年柏林举行的坦佩尔霍夫示威设计了由旗杆和探照灯组成的假柱。在戈培尔的指示下,这种露天剧场成了灌输纳粹意识的场地,不仅在此地而且还遍布整个帝国:第一次,“作为艺术品的国家”可以输入到无线电和电影这些群众宣传介质中去。莱妮·里芬施塔尔关于1934年纽伦堡示威的纪录片《意志的胜利》,使施佩尔等的布景式建筑成为电影宣传的一种服务手段。纳粹宣传部长戈培尔曾说:“我想开拓电影,使它成为一种宣传工具。”“电影是最有影响的获得广大观众的一种手段。”在纳粹德国,建筑设计既受建筑准则同时又受电影角度所左右。“公众出现的空间”最终无法摆脱沦为群众性竭斯底里的场所的命运,它使所有现实关系都服从于电影。浪漫古典主义的语言被剥夺了它的启蒙性的形象和信仰,从而沦为布景术。在柏林,每个街角都有扩音器阴险地偷袭路过的人们,由此也产生一种未经设计但却有趣的效果,那就是:你可以在这个转角听到一句话,之后一小段时间里什么也没听到,然后在另一转角再听到另一句话,就这样继续下去,而尽管如此,竟还是能浮现一个整体,好像这些句子都有直接的联系一样。

1936年,德国动用宝贵的外汇从波兰、丹麦、意大利等国紧急进口了大量食品,第11届夏季奥运会在柏林召开。希特勒很早就介入奥运会的筹备工作,决定建设一个当时世界上最大的体育场。在勃兰登堡门以西、与夏洛滕堡大街相连的赫尔大街,希特勒下令,用花岗岩、大理石新建了一座能容纳10万人的大型运动场,并在其周围修建了众多体育场馆和豪华的奥运村。奥运村被称为“和平村”,也以极快的速度建成,其效率举世瞩目。里芬施塔尔以比《意志的胜利》更强大的阵容制作了电影《奥林匹亚》,对力与速度的渲染、对身体的艺术化与仪式化,使这场奥运会成为第三帝国国家意志的体现。

1937年春天,希特勒下令将菩提树下大街的菩提树全部砍掉,以便为将来的阅兵仪式提供更多的行进场地。这一年9月,意大利独裁者墨索里尼访问柏林时,菩提树下大街的树已被全部砍光,代之以德意两国旗帜的海洋。两位独裁者坐在轿车上从勃兰登堡门下穿过,道路两侧是成千上万的纳粹党徒,向纳粹运动和法西斯运动的两位魁首行法西斯敬礼。希特勒在东北轴心区对夏洛滕堡周边地区进行了大规模的扩建,从蒂尔加滕公园划出了一大块土地,修建了一条宽阔的类似于凯旋大道的林荫大道。每逢重大胜利或纪念日,纳粹军队就会在那里迈开正步,举行盛大的游行式。他时常一起连续看几个小时的阅兵式。就是在那里,希特勒第一次向全世界展示了他的新式坦克和自动火炮,戈林的战斗机与轰炸机也在头顶上呼啸而过。无数民众挤在马路两边,每当这些武器出场,他们就纷纷高声喝彩。不过,柏林人并没有完全接受希特勒和他的狂热宣传。他们国际化的经验、刻薄的幽默、在政治上的怀疑以及对元首及其新秩序完全缺乏热情,长期以来就让纳粹党头痛。每当在柏林举行火炬游行或者别的纳粹示威的时候,都要从慕尼黑运来几千名冲锋队员来壮大游行者的人群。施佩尔的“日耳曼尼亚”计划也只完成了巨大的东西向城市轴和拓宽夏洛滕堡路这部分。计划中长8公里、宽120米的南北交通干线“光辉大街”,大街中央将建造一座新的德国“凯旋门”,以罗马万神殿为模型的铜质圆顶大厦和巨型体量的“元首宫”,都来不及实施,便随着“千年帝国”之梦的破碎而消散于记忆中了。而建成的如此巨大而醒目的街道,后来讽刺性地成为英美飞行员执行轰炸任务时最好的地标指引。

那个时候,站在总理府的大街上,可以目睹德意志帝国的大人物们来往于此:他们都坐着黑色的奔驰轿车飞驰往来,其中有肥胖的挂满勋章的戈林元帅,有瘦小、阴险的戈培尔,有自大的里宾特洛甫,有看上去像温和的小学校长的施虐狂希姆莱,有一群爱好虚张声势的纳粹高官,还有总是梗着脖子的军方将领。他们走过大门接受卫兵的敬礼,然后走进总理府策划新的战争与征服。处于柏林市心脏地带的阿尔布雷希特亲王区矗立着三大建筑群,为1933至1945年间,党卫军、保安处、秘密警察(盖世太保)与帝国中央保安局等,亦即纳粹主要政体的落脚处。在这些建筑内,发出许多秘密追杀令,许多纳粹的政敌被严刑虐待至死。战争后期,这些建筑有的被炸掉、有的严重损坏,到了20世纪50年代中期,残余的建筑被拆除,仅留下一些建筑地基与地下室。1987年柏林建城750周年时,这块被称为“暴政地形”的基地,被小心翼翼地整理出来,作为暂时性的历史遗迹展览场与档案记录保管所。

“迦太基”的废墟

1945年4月16日,苏联对希特勒的第三帝国发动最后进攻,柏林战役开始。苏联红军调集了2.2万门大炮和白俄罗斯方面军的10个集团军。德国守军在“大柏林”四周建立了绵密的防御工事,工事内是外围阻击区,向内是外层城防圈和内层城防圈,最里面是包括国会大厦、帝国总理府和政府各部在内的中心区。40万党卫军、“人民冲锋队”和警察在各个防御圈里挖了大量街垒、混凝土工事、反坦克壕。但对柏林人来说,他们在已被炸成瓦砾的城市里等待着,麻木而恐惧,“吃饭已经变得比爱更重要,躲藏比战斗更有尊严,忍受比获得胜利在军事上更为正确”。4月29日,希特勒在“元首地堡”中自尽。5月1日,苏联红军的旗帜插上了勃兰登堡门,柏林战役结束,希特勒的“千年帝国”也终结了。

1945年10月30日,夏伊勒回到柏林。他甚至难以找到合适的语言来描摹柏林这座被战火蹂躏得完全认不出模样的伟大城市。“一个无比强大的帝国烟消云散了。5年前我离开此地时,这里的人民高傲地认为自己是优等民族,醉心于对外征服,对自己所谓的‘征服世界’的使命满是狂热与无知。而今他们却只能面对残垣断壁,身心俱疲,瑟瑟发抖,饱受着饥寒,没了意志,没了目标,没了方向,只能如动物一样觅食、藏身,苟活于世。”莱比锡大街和弗里德里希大街代表的柏林城中心,已经完全被夷为平地,周围的一些小街道也完全消失。柏林主要的几座大火车站——波茨坦站、莱特站和安哈尔特站只剩空壳一座。霍亨索伦王朝曾经居住的夏洛滕堡宫的屋顶也已不见。市中心的蒂尔加滕公园现在看起来完全像一个战场,遍布弹坑,粗壮的大树只剩下了树桩。从飞机上俯瞰柏林城,只能看见一大片满是废墟的荒野,房屋基本上没有屋顶,许多建筑都被大火烧得漆黑,曾经的窗户现在只剩下了空洞洞的缺口。

罗马咖啡馆也变成了碎石堆,当年纳粹还没有驱赶文化人士之前,这里是柏林艺术家和作家最常聚会的地方。还有布达佩斯大街的艾登酒店——放浪的女孩寻欢作乐的地方,也完全被毁。大教堂对面就是凯莱宫的残骸,当年柏林城里最顶级的电影院,里芬斯塔尔拍摄的《意志的胜利》和《奥林匹亚》在这里上映的时候,希特勒亲自前来观看。选帝侯大街全是废墟,推土机勉强从中间推出了一条小路,街道两旁的咖啡厅和餐馆全都炸得粉碎。纪念1871年普法战争大获全胜的纪念碑还完好无损地屹立在大角星广场上,然而这座纪念战胜法国的纪念碑顶端却飘扬着一面法国国旗。勃兰登堡门那里,有一群苏联工人正在给一座新修的纪念碑进行扫尾工作。尽管这里是由西方盟军占领的城区,俄国人却在这里匆忙建立了这座纪念碑,要以此纪念死于柏林战役中的苏联军人。勃兰登堡门的门楼上那些雄伟的希腊式圆柱都布满弹痕,炮火还损坏了门顶上的两匹战马雕塑。后面就是巴黎广场,连接着勃兰登堡门和菩提树下大街,它周围有阿德隆饭店等建筑,都成了一堆废砖石。举目望去,德国外交部、纳粹宣传部和帝国总理府坐落的威廉大街,连一栋完整的建筑物也没有。“二战”给柏林留下的废墟多达7500万立方米,占全德国废墟的七分之一。柏林原本是一座平原城市,但是“二战”以后却多出了8座高达100多米的土山,全是由柏林妇女用双手清理出来的建筑构件堆筑成的,后来人们在山上建起了天文台、滑雪道等设施。在克罗伊茨贝格区的弗里德里希人民公园里,还有两座“弹片山”,完全由“二战”末期柏林的德军和苏军高射炮发射的弹片堆成。

即使在20年后,当科尼利厄斯·瑞恩写作他的《最后一役:柏林1945》时,也没有谁能肯定地说,在柏林战役期间,平民的伤亡是多少。根据统计学的研究,大概有10万平民死于柏林战役中,大约6000人自杀,其余的不是直接在炮击和巷战中被杀死,就是以后因受伤而死。至于那些在最后几天逃离柏林,在德国别的地方死去的人,从来也没有得到精确的统计。而遭到奸污的柏林女性的人数,是2万到10万人。

〔参考书目:(美)威廉·夏伊勒:《20世纪之旅:个人和时代的回忆(2)——噩梦年代》,戚凯译,中国青年出版社2014年版;(德)卡尔·洛维特:《纳粹上台前后我的生活回忆》,区立远译,学林出版社2008年版;(美)科尼利厄斯·瑞恩:《最后一役:柏林1945》,王义国译,中信出版社2015年版;(美)肯尼斯·弗兰姆普敦:《现代建筑:一部批判的历史》,张钦楠等译,生活·读书·新知三联书店2004年版〕 历史苏联德国红军希特勒柏林国会大厦伟大的元首希特勒冲锋队纳粹德国德国城市政治希特勒演讲柏林