杜伯秋其人

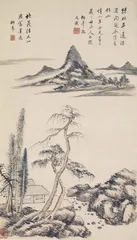

作者:李晶晶 清 黄均《秋林书屋》手卷

清 黄均《秋林书屋》手卷

吴湖帆在1937年3月13日记载了关于杜伯秋这么一段话:“蒋谷孙偕法国杜博思来,是前日约观余藏画也。华语甚流利,对古画颇有根柢,与其他徒藉皮貌之外国商人完全不同,究竟是学者(伯希和弟子),非商人可比也。最爱王麓台画,此亦恐外国人中所仅见者,盖麓台画就国内画家尚不识其妙者居大半,况国外人乎?其根柢见解可想见矣。”吴湖帆对杜伯秋的评价甚高。

杜伯秋全名让·皮埃尔·杜伯秋(Jean Pierre Dubosc),也有称其为杜让或杜博思、杜伯思者。杜伯秋大学时受业格兰尼特(M.Granet)和派利亚特(P.Pelliot)两位汉学家,开始钻研亚洲文化。后娶大古董商卢芹斋的小女儿珍妮为妻。1929年杜伯秋抵达北京,以外交人员的身份就职于法国大使馆18年之久。他在中国的经历及1960年后对日本的访问更加证实了他对东亚艺术的迷恋。他主要将精力集中在中国书画与东亚漆器两大类别上。

由于对中国古代书画向来有兴趣,杜伯秋在华期间,与吴湖帆、张葱玉等名家多有往来。接触之下感觉都很不错,话亦投机,吴湖帆多有称赞,张葱玉也能与之“畅谈至晚”。张葱玉1941年2月19日记:“下午,杜博思夫妇暨孔达博士、王选青、孙邦瑞二兄来观画,因宴之于杏花楼。”可知当时杜伯秋与王季迁、孙邦瑞等书画鉴藏名家,以及来华研修中国古代书画,并和王季迁合编《明清画家印鉴》的德国女学者孔达,都已相识且有交往。后来杜伯秋离开上海北上之际,张葱玉还专门“为杜君作介绍书二,致韩慎先、徐石雪”。韩、徐皆为当年北方藏界艺坛的重要人物。别后不久张葱玉又写下:“杜博思自北平以文衡山为张伯起作《古柏图》卷印本见赠。”

杜伯秋在西方对亚洲艺术鉴赏方面发挥了极大影响力,亦在中国书画研究领域提出了全新观点。在那个大多数人只关注宋代书画的年代,杜伯秋坚信明清书画、尤其是文人画的重要性,这是西方研究中国画的一个转折点。上世纪二三十年代,当时日本人的学术眼光要比中国人的见解更容易为西方学者所接受,影响也更大。德国、法国、英国和美国初期的中国绘画研究都十分依赖于日本人的著作。在日本人看来,中国绘画只有宋元甚至更早的时代才真正值得引起学术上的重视,后来几个世纪是急剧衰落的时期。

推崇这一观点的代表人物是当时纽约大都会博物馆远东艺术部主任普列斯特(Alan Priest),他认为宋画——即便不是宋代的真迹——是世界艺术中最珍贵的财富;他很固执地论辩道,即使是作伪的宋画也比明清的真迹更美。在1947年,普列斯特将其理论付诸实践,劝说大都会博物馆收买了一批数量可观、价值昂贵但大可怀疑的“早期”中国画藏品。当时有学者认为,为购买这一藏品所花的巨款(就当时而言),如果用来购买后期中国画真迹的话,可以为大都会博物馆添置一大批藏品。然而博物馆却不得不背一个花费极高的包袱,许多年来承受着这个几乎不能展览的伪作收藏品的负担。杜伯秋是许多反对这项购买的人之一,并反对这项购买背后的各种观点。

清 沈宗敬《疏林平远》立轴

清 沈宗敬《疏林平远》立轴

杜伯秋早年参与策划了一系列重要展览,例如1937年10月,他的书画珍藏已在巴黎国家博物馆参展——“Exposition depeintures chinoises de la collection J.R.Dubose”。上世纪50至60年代,他曾为多家重要画廊策展,包括纽约Wildenstein画廊,与劳伦斯·希克曼(Laurence Sickman)先生及瑞士苏黎世Helmhaus画廊合作。他最为人所熟知的展览为1954年庆祝马可·波罗诞辰700周年的威尼斯中国艺术展(Mostra d'arte Cinese)。

1941年,法国政府以中法庚子赔款的一部分,在北平设立中法汉学研究所,由法国驻华使馆专聘汉学家铎尔孟出任所长,杜伯秋则以使馆秘书的名义主管行政事务。次年该所举办“民间新年神像图画展览会”,杜伯秋不仅积极主事,编印中法文对照的资料专集《民间新年神像图画》,还以其平日所收中国历代年画出品参展。当然,杜伯秋在华多年,又有爱好,其用心搜罗珍藏者,恐怕绝对不止民间年画一项。1993年纽约佳士得拍卖公司推出“杜伯秋藏中国明清书画”专场,则更可见其藏品规模之一斑。今年巴黎佳士得春拍又推出32件杜伯秋旧藏明清书画、扇面及器物,让杜伯秋再次回到公众眼前。

王原祁《山水》立轴

王原祁《山水》立轴

这次拍卖中,有一张清王原祁的《山水》,说来很有意思。其实,对王原祁的关注,发端于欧美。当中国人沉浸于对其口诛笔伐之时,欧美的中国绘画研究者对王原祁开始了初步研究。从一定程度上说,正是他们的研究才引发了中国的王原祁研究。然而,由于欧美诸国与中国文化环境的不同,欧美学者对王原祁的研究视角明显不同。他们把切入点投注于王原祁绘画风格与法国后期印象派画家塞尚(Paul Cezanne,1839~1906)油画风格特征的比较之上。

把王原祁和塞尚比较的正是杜伯秋。他在1950年撰《中国画的新看法》一文指出:16或17世纪的中国画家要表现的并不是空间的深度或无限,他所关切的是使整幅作品融成一体的律动……虚的空白与实的山相对,空白毫不含糊而且完全融入整幅画的构图里。不再理睬图画的故事性及文学上的联想。一棵树并不是用来让哲学家在底下沉思做梦,它要成为构图不可分的一部分,而它的轮廓的曲线能导引观者列最高的峰顶……这里,杜伯秋举的例子便是现藏巴黎集美博物馆的王原祁《仿大痴房山山水轴》及卢格诺的范诺第所藏《仿董华亭山水轴》。1952年,杜伯秋又写下了《对中国画的了解与误解》(Connaissance et Meconnatissance de La Peinture Chinoisec)一文,更详尽地讨论到王原祁的构图,认为王原祁运用龙脉的原则而来使整幅画有统一的气势,在表现上与塞尚的方法有异曲同工之妙。接着,瑞典人喜龙仁(Osvald Siren,1879~1966),美国人李雪曼(Sherman Lee)、高居翰(James F.Cahill),英国人苏立文(Michael Sullivan)等附和这种看法,尽管每一个人的解释与分析并不完全相同。

杜伯秋(右)与友人

杜伯秋(右)与友人

上世纪40年代晚期,杜伯秋离开使馆外事部门回到巴黎之后,真正以一名职业画商的身份出现。1949年他与先前在华结识之友,曾任美国著名堪萨斯城纳尔逊美术馆东方部主任、后来又任馆长的史克门(Laurence Sickman)一起,成功策划了在纽约维尔登斯坦因画廊举办的“明清大画家”专题展览,并继此在次年发表题为《认识中国绘画的新途径》(A New Approach to Chinese Painting)的专论,不仅充分体现出其敏锐独到的鉴赏眼光和自具心得的学术水准,更堪称西方有关中国画研究历史进程中影响深远的重要成果之一。

杜伯秋后居瑞士数年。在此期间,他发展扩大了许多私人藏家的收集珍藏,其中包括瑞士卢加诺藏家凡诺蒂(Vannotti),瑞士藏家德纳瑞茨(Charles A.Drenowatz)等。德纳瑞茨曾于1978年将自己的书画珍藏捐赠给苏黎世雷特伯格博物馆(Rietberg Museum),构成该博物馆中国书画藏品的核心。同时杜伯秋曾积极协助诸多博物馆机构收集中国书画。他曾为美国克利夫兰艺术博物馆(Cleveland Museum)收集了钱杜的《梦游天台图》手卷。1945年,他曾向美国纳尔逊阿特金斯艺术博物馆(Nelson Atkins Museum of Art,Kansas City)出售仇英著名的《浔阳送别图》。曾与杜伯秋共同策划布伦达治(Avery Brundage)藏品展的阿让瑟先生(RenA-Yvon Lefebvre cTArgencS)谈到杜伯秋与美国博物馆的渊源时说:“正因为他们对他能力的完全信任,各大美国博物馆内中国书画展品收藏在过去的40年里得到了极大的丰富与扩大。” 博物馆吴湖帆张葱玉王原祁杜伯秋珍品杜伯绘画艺术美术文化收藏书画