山与海那边的意大利人

作者:王星 罗马西斯廷小礼拜堂中的礼拜

罗马西斯廷小礼拜堂中的礼拜

提起“山与海”,至少在中国某一个年龄段的人会下意识地联想到某个曲调和一群蓝晃晃的动画形象,而这似乎与一般东方概念中精通天上人间各种艺术、金光闪耀的意大利形象有些差距。当然,如果按照创作者的国籍归祖认宗,那些蓝色家伙理应归属远在北方的比利时。另一方面,所谓“在那山的那边海的那边”,无论曲调还是歌词都是100%“中国制造”。意大利似乎只是在纯粹字面意义上符合了“山与海那边”,不过那毕竟是阿尔卑斯山与亚得里亚海(Mare Adriatico)。阿尔卑斯山在整个欧洲近乎“楚河汉界”般的地理意义自不必说,横亘在巴尔干半岛与意大利半岛之间的亚得里亚海同样扮演着地中海里阿尔卑斯山角色,即便是在东西阵营貌似已经不像当年那么泾渭分明的今天,提及亚得里亚海西岸仍能令人回想起碧海蓝天、绿荫金发等文艺复兴式乡愁十足的画面,飞旋在画面中的爱神、春神以及诸般俊男靓女很容易使人忘记:被欧洲文明称颂了千年的这些神祇其实更多地诞生于比亚得里亚海更接近东方的爱琴海。

以地中海的视角来看,中国位于遥远的远东。然而中国自然是和意大利有渊源的。《马可·波罗游记》虽然有种种争议,但它的存在确实使意大利至少在字面上似乎成了中国听说过最多的欧洲土地。中文“在那山的那边海的那边”的词曲作者最开始以为是在为一部日本动画片配主题歌,歌曲流传后却被广泛视为美国儿歌,当时中国还很少有人意识到比利时人其实也会画漫画。意大利自身历史也经历过类似的多民族融和与无厘头般突转,理应不会介意人们在远望意大利的山海时想到一首中文歌。与此同时,尽管有马可·波罗的存在而且意大利人在血缘上似乎还与东方残存着些许联系,意大利却很可能是中国最不了解的欧洲国家之一。2010与2015年两次世界博览会开幕后的景象便能显现出两种文化间的差异。马可·波罗的游记虽然创作于狱中的无聊时光,好歹也算是某种回忆录;就东方来说,自从见过,对于西方文明也难免存下了几分惦念,而意大利又堪称整个欧洲文明的乡愁所在地。只是这种并非属于同一水系首尾的思念通常会出现典型如“思念是一种病”这样的误读:非汉语母语的歌曲爱好者经常会唱成“思念是一种饼”——将东西方的互望比拟为“龙与鹰之间的对话”自然别具帝国风范,但实际上更多时候恐怕只是“馅饼之间的对话”。

说起“馅饼”,历史中的意大利又很容易从古希腊、古罗马文化承继者的神龛上陡然掉到众口一词编排的笑话堆中。无论是真是假,意大利在第二次世界大战中的形象都被这些笑话玩坏了:“当其他国家都在忙着开发新型武器时,意大利为保障军队用餐质量发明了冷冻干燥的保存食物法”;“某俘虏营的意大利士兵越狱,因为没有意大利面,他们跑到另一个有意大利面的俘虏营;后来之前的俘虏营向他们保证会提供意大利面,于是他们又回去了”;“德军在沙漠中接收到意大利军队的救援请求,派出一个中队的兵力前往救援。当他们与意大利军队会合时,发现对方正用宝贵的水煮意大利面”。其实比这些笑话原本更应该令人诧异的是,作为旁观者的我们在窃笑之后可以迅速以更为郑重的语气谈论当年罗马军团的显赫战功,在转换过程中甚至没有丝毫精神分裂的感觉。或许这是因为意大利历史中有太多的阶段容易被标签化,而这些标签经过历代修饰逐渐具备了威尼斯面具的装饰感与纯象征性,以至于人们日益习惯在这样一场意大利式的假面游行中毫不诧异地看到荒谬与华丽同行。整个意大利史即便是纵贯起来阅读也不大像部厚重的历史著作,而更接近某种松散的传奇乃至童话合集。

不过,自从有卡尔维诺(Italo Calvino)这样当量的人物颇为严肃地编写出一部洋洋万言的《意大利童话》(Fiabe italiane)后,“童话”也成为人们在谈论起意大利时别具分量的说法。卡尔维诺本人在世界文学界独特的地位甚至可以使这些童话容易比大名鼎鼎的格林童话获得更加正襟危坐的阅读:毕竟,格林兄弟最终只被史书认可为语言学家、民俗学家,而卡尔维诺1985年去世后被盖棺论定为“意大利当代小说界的领军人物、充满想象的寓言作品的大师”。卡尔维诺在《意大利童话》序言里写下的这段文字本身也很像是对意大利历史的寓言式概括:“在意大利童话里,必要的‘野蛮情结’都会服从于和谐的法则。《格林童话》中那些不堪入目的血腥场面在意大利童话中已不复存在。意大利童话很少能发展到凶残的地步,尽管残忍的感情和非人道的不公正行为作为故事发展的必要因素仍然存在着,尽管树林里还回荡着被砍断双手后遗弃的少女或新娘的哭声,但是这些血债却从未逃脱过惩罚,故事情节并不详细描述对受害者的迫害,也没有装腔作势的怜悯,而是马上发展到挽回局面的结局。”意大利式的各种笑话听起来不错,但人们经常忽略它们其实为这个世界的稳定提供了很多正能量的负熵。当然,卡尔维诺也绝不讳言意大利童话残忍的一面:“在结局中,坏人(通常是坏女人)会得到迅速的惩罚,在意大利童话中,这种惩罚通常是毫不留情的:仿照惩罚女巫的传统酷刑,坏人被全身涂上沥青,然后在火刑柱上烧死,在西西里,则‘先被从窗子扔出去,然后再烧死’。”20世纪后对《格林童话》、《鹅妈妈的故事》等传统欧洲童话的重新解读也早已使人们看到童话可能扮演的令人生畏的“史官”角色。因此,无论东方式的对山与海那边的意大利的敬仰与思念是否偶尔会发现实际得到的不过是一种饼,面对书本上的意大利史时人们依然应该常存敬畏之心,恰如面对书本上很多东方古国的历史。

地中海式群居

桑迪壁画作品《特洛伊大火》(1844年)。描述特洛伊城被希腊人攻陷后幸存的王子埃涅阿斯带领族人逃离

桑迪壁画作品《特洛伊大火》(1844年)。描述特洛伊城被希腊人攻陷后幸存的王子埃涅阿斯带领族人逃离

将三部幻想小说结集为“我们的祖先”的卡尔维诺,显然不会介意把自己的先祖比拟成“活泼又聪明”、“调皮又灵敏”、“自由自在生活在那绿色的大森林”。问题在于:究竟谁是意大利人的祖先?人种芜杂几乎是欧洲各国的通病,而在意大利这一问题更是格外棘手。连卡尔维诺本人的身世都可以被视为这种意大利式混杂的微缩样本。卡尔维诺诞生于古巴首都哈瓦那郊区,取名“Italo”据说是他的母亲为抒发对意大利家乡的思念。卡尔维诺的母亲出生于意大利西南部撒丁岛(Sardinia)的萨萨里(Sassari),而他的父亲出生于意大利本土西北部利古里亚(Liguria)大区的圣雷莫(Sanremo)。撒丁岛目睹了意大利文明的诞生,在19世纪后期成为意大利统一运动的大本营,但在此前的漫长岁月里长期属于西班牙乃至源自阿拉伯的萨拉森人(Saracen)治下。至于几乎历史同样悠久的利古里亚,如今该地区以旅游业为意大利贡献了不少税收,历史上很长一段时间却以雇佣兵行业出名。“雇佣兵”是一个在意大利历史上频繁出现的名词,只不过利古里亚的雇佣兵们在古罗马时期长期效力的是罗马的死对头迦太基(Cartha-ginians)。如此血统混杂出的卡尔维诺获得了“意大利”这样的命名,听起来也是别具寓言意味。卡尔维诺在一篇自传中说,《项狄传》(Tristram Shandy)的主人公从他的祖先开始唠唠叨叨地讲起,当他终于要讲述自己时,发现却已无话可说。但是,当面对意大利历史时,还确实得从祖先絮叨起才能理解在漫画中经常被调侃的那种西西里式家族逻辑:我要杀你是因为你叔叔的姑姑的祖父曾经偷看我舅舅的姐姐的外祖母洗澡。

如果愿意,西西里的仇怨甚至可以追溯到百万年前的上一个冰河时代,因为当时西西里岛还与意大利半岛本土相连,而拿破仑也会很高兴地看到厄尔巴岛(Elba)同样如此。当时亚得里亚海的海面比现在小得多,威尼斯湾也还是一片气候湿润、土质肥沃的平原。早期人类显然未曾预见威尼斯未来的繁华,无论是否来自非洲,他们在这一靴子形半岛选择的最初落脚点是后跟处的狭长地区:2010年,考古学者在阿普利亚(Apulia)大区的皮罗(Pirro)北部发现燧石工具化石,表明早期人类在150万年前就已经踏上了这片半岛。早期人类中最著名的代表自然是尼安德特人(Homo neanderthalensis)。尽管因最早发现于德国的尼安德河谷(Neanderthal)而得名,但随后的考古发现证实尼安德特人的足迹几乎遍布现今整个欧洲和东亚。1964年,意大利东南部、几乎是“鞋跟”末端的卡瓦罗洞穴(Grotta del Cavallo)中发现了一颗距今4.3万?4.5万年的牙齿化石。当时曾被认定为是尼安德特人的婴儿的牙齿,直至2011年经英国牛津大学牛津放射性碳加速器组重新检测,才确定它实际上属于智人(Homo sapiens)的婴儿,而且在同洞穴发现的之前被认定属于尼安德特人的装饰品和骨质工具也被澄清为由智人制造。这一发现将智人出现在欧洲大陆的时间大为提前,但也将智人与尼安德特人之间的一番历史公案在意大利这片舞台上格外戏剧化地再次呈现出来。

冯诺洛萨画作《智人的葬礼》

从命名上的偏袒就可以看出,智人被认为是现代人类的祖先,而脑容量甚至略大于现代人平均值的尼安德特人被认为是在人类进化历史中迷失于死胡同的一支。尼安德特人灭绝之谜与恐龙灭绝之谜一样充满各种戏剧性的猜测。牛津大学人类学学者皮尔丝(Eiluned Pearce)在2013年提出:头骨化石证明尼安德特人眼睛更大,拥有比智人更好的视力,可以适应微弱的光线并更协调地控制身体运动,但这些优势在史前时代反使他们落败于晚出现的智人:“他们的大脑更专注于视觉和身体控制,而不是其他的功能例如社会交流”;“在智人具有强大认知能力并建构了巨大复杂的社会关系后,以小群体生活的尼安德特人处于劣势,当他们处于紧急情况时只有很少的朋友可以给予帮助。”与这种还带有些“集体力量大”式励志色彩的假说相比,同年西班牙人类学学者霍尔托拉(Policarp Hortolà)与他的同事提出的另一种理论更令现代人汗颜。霍尔托拉认为:作为“外来入侵物种”的智人扩散进入欧洲和亚洲地区、也即尼安德特人所居住的地方,他们将后者视为资源竞争者,而对智人以其他直立人骨骼碎片制成的人工饰物上的切痕和断痕分析显示,智人甚至将资源竞争者们视为“另一种食物来源”。简而言之,智人吃光了尼安德特人。2010年美国加利福尼亚大学进行的一次基因对比研究显示:非洲以外的大多数现代人基因中有至少1%?4%源自尼安德特人。这一数据曾经再度引发关于尼安德特人与智人曾否杂交的争论,如今霍尔托拉的假说倒可以提供给人们更加海阔天空的联想。无论真相如何,人类祖先曾经面对的惨烈生存环境或许值得后代对他们的所有选择沉默。现今意大利的北部地区也发现有史前晚期的人类遗迹,其中最有名的要数“冰人奥兹”(Ötzi the Iceman)。这是一具1991年在意大利与奥地利交界处阿尔卑斯山锡米拉温冰川(Similaun Glacier)发现的天然木乃伊,又称“锡米拉温人”(Similaun Man)。“冰人奥兹”的生活年代可以上溯至公元前3300年前后,是迄今为止发现的历史最悠久、保存最完好的冰封欧洲人类木乃伊。据法医检测,“冰人奥兹”死亡时约45岁,童年时代居住于现今意大利东北部波尔查诺(Bolzano)近郊,很可能是一名山地牧羊人,在死前半年曾生过三次病,最后一次是在死前两星期;尽管“冰人奥兹”携带着弓箭与斧头,但他还是遭受到某种伏击:一侧肩膊被一枚箭头深深刺入,双手、双腕及胸膛也有不少伤痕,显示他曾与人打斗并负伤逃走,血液色素检验则表明伤口曾流血达18小时,最终“冰人奥兹”因失血过多而死。“冰人奥兹谋杀案”在世界各地著名木乃伊疑案排名中位居前列,不过他显然缺乏为自己复仇的后代:2008年意大利卡梅里诺大学(Università degli Studi di Camerino)一个研究小组对“冰人奥兹”的DNA分析表明,他不属于任何已知的现代人种。

“冰人奥兹”为后世留下的最积极的物证之一是陪伴他长眠的那把斧头。虽然这把斧子以现代眼光来看更像把锄头,而且金属部分只有9.5厘米长,但由于金属部分几乎是以纯铜铸造而颇令历史学家震惊,因为这将欧洲铜矿开采与冶炼的历史至少提前了500年。“冰人奥兹”的斧子验证了意大利半岛金石并用时代或称“红铜时代”(Copper Age)的到来。通俗史书中经常会沿袭古希腊—古罗马—意大利这样传承有序的叙述,而此时地中海东部与古希腊文明似乎有同样理所应当但其实只是蛛丝马迹关联的迈锡尼(Mycenae)文明还不曾建立起它恢弘的狮子门。未来将对意大利文化产生深远影响的古希腊诗人赫西俄德(?σ?οδο?)将迈锡尼文明时期的特洛伊战争划为人类第四个世纪的“英雄时代”,同时将这一时代之前的人类第三世纪定义为“青铜时代”。赫西俄德笔下的青铜时代与考古术语中的“青铜时代”当然无法等同,而且赫西俄德也没有提及“红铜时代”,不过这并不妨碍后人从赫西俄德的文字中对公元前3000?前2000年前后的地中海世界得到些更直观的印象:“在这个世纪中的人类骄傲蛮横,他们不懂得耕作劳动,却酷爱战争。宙斯赐予他们强壮高大的肉体,但是也给了他们残忍的心灵。他们自相残杀,并且很快便沉沦到了哈得斯的地府中。”

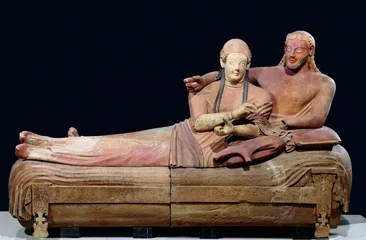

情侣石棺(公元前525~前500)。这是目前存世的伊特鲁里亚艺术品中著名的一件

情侣石棺(公元前525~前500)。这是目前存世的伊特鲁里亚艺术品中著名的一件

重归历史学的术语:正是在红铜时代,印欧语系(Indo-European languages)的族群迁入意大利半岛。虽属正统术语,但“印欧语系”这一说法本身在传奇色彩上其实也并不逊于赫西俄德划分的人类五个世纪。它源自一个在18世纪后期才被英国语言学家、东方学家琼斯(William Jones)提出的“原始印欧语”(Proto-Indo-European)假说。1786年,琼斯在印度的一次演讲中指出:梵语与希腊语、拉丁语以及古英语之间无论是在动词词根还是在语法形式方面都显示出系统的相似点,而这种现象绝不可能只是偶然,因此必须承认这些语言衍生自同一原始母语,也即原始印欧语。以语源学探究一个地区的历史固然是一种颇理工派的技术做法,然而当这一语系的各语族在今人视野之外的历史深处便已散布到从印度到近中东的庞大版图里时,猜测意大利半岛在这一时期移民潮究竟来自何方实在近似“不可能完成的任务”,因此也唯有跟随史书上的刻板记载目睹意大利半岛上这些勇敢的早期开拓者们“我到、我见、我征服”。

史料记载,当时约有四波从北方翻越阿尔卑斯山的迁徙浪潮。第一波印欧语系族群的迁入大约发生在公元前30世纪中期,他们带来了红铜的锻造技术。此次迁入造就的最辉煌成果是现今意大利北部波河流域(Po Valley)的瑞门德罗文化(Remedello Culture)。第二波移民发生在公元前30世纪晚期到公元前20世纪早期的青铜时代,主要影响地为现今意大利北部的巴丹平原(Padan Plain)、中西部的托斯卡纳(Tuscany)以及南方的撒丁岛和西西里,这次的新移民带来了青铜锻造的工艺。与技术变革同样重要的是此次移民在撒丁岛以及周边造就的努拉盖文明(Nuragic Civilization)。由于岛屿的特殊地理条件,努拉盖文明得以从公元前18世纪的青铜器时代早期一直存留到公元2世纪的罗马化年代。岛上留存至今的支石墓(Dolmen)和竖石纪念碑(Menhir)足以使人有些不安但又好奇地联想起分布在法国南部、西北部乃至英国诸岛上与它们同属巨石文化(Megalith)的同类。究竟是谁跨越欧洲南北建造了它们?这个问题的奥妙甚至可以将这些巨石的实际用途只简化为需要学者们头疼的针尖问题。

《荒漠中的圣杰罗姆》(1882年)

公元前20世纪中期,第三波印欧语系移民潮抵达,取代瑞门德罗文化的泰拉马拉文化(Terramare Culture)诞生。泰拉马拉文化得名于后人在他们的居住点发现的黑色土壤(terremare)残渣,而这种土壤显然是长期耕作与施肥的结果。泰拉马拉文化时期的人们虽然仍然是猎人,但已经开始驯养动物。他们不只是铸造青铜的高手,而且开始定居下来栽培豆类、葡萄、小麦和亚麻。公元前20世纪晚期到公元前10世纪早期的青铜时代晚期,第四波印欧语系移民,也即与中欧骨灰瓮棺文化(Urnfield Culture)有关联的原始微兰诺威文化(Proto-Villanovan Culture)带着冶铁技术来到了意大利半岛。与以“战士”和“海员”形象为荣、以地中海贸易守护者身份自居的撒丁岛定居者不同,原始微兰诺威人的习俗进一步加深了意大利半岛中北部与土地的关联。现今意大利半岛以及邻近岛屿上独特的地中海式群居方式开始成形,而其南北延续千年的差异至今仍令人回望时难免想到冰河零点时期尼安德特人与智人的公案。当然,时已至此,大家都已经多少算是文明人。公元前10世纪后,入住这一地区的居民虽然又裂变出诸多族群,但后人还大体能够依照其语言归属大致理清脉络。除撒丁岛、西西里岛等因地理因素语言格外多样化的地区外,意大利半岛本土的印欧语系族群大致可参照使用后来的拉丁语与使用奥斯坎语(Oscan)分为两大类,只是语言的近似未必确保族群间的亲近。未来古罗马文明的主要缔造者萨宾人(Sabines)与拉丁人(Latini)之间的常年冲突便是典型的例证,拉丁人不止造就了后来以“典雅”影响至今的拉丁语,他们为争夺女性繁殖力量而造就的“劫掠萨宾妇女”史实直至数千年后都会成为拉丁语系画家们祈愿和平时的顺手题材。

不过,查看公元前500年前后意大利半岛的地图就会发现,“奉言成名”的拉丁人当年占据的版图何其之小,而他们的运气更多不过阴差阳错地来自邻近罗马这座后来的不朽之城。在意大利半岛早期的版图上,北方横亘着似乎影响力在早期欧洲无所不在的凯尔特人,即便不考虑雷蒂人(Raeti)、皮森特人(Picentes)以及当时尚处北方的翁布里亚人(Umbri)这些暧昧不明的力量,单是神秘的利古里亚人(Ligures)的存在已经足以使这盘棋上充满莫名的变数。假如说以“意大利”为名的卡尔维诺的母系血统是来自对意大利历史重要攸关的撒丁岛,他的父系血统一方会有更多的故事。利古里亚人因其彪悍很早已经出现在古希腊典籍中,但因高卢人(Gauls)来路不明,利古里亚人又同样好勇斗狠,两者在古罗马典籍中多次被混淆。古希腊地理学家斯特拉博(Στράβων)认为利古里亚人很可能是普罗旺斯地区某些新石器时代就已落户的部落的后代,还强调:利古里亚人既不具备凯尔特背景,也与高卢人种族不同。而根据古希腊晚期历史学家、后来成为古罗马公民的普鲁塔克(Plutarch)的说法,利古里亚人自称“安布隆人”(Ambrone),但他们似乎与欧洲北部、斯堪的纳维亚地区的安布隆人并没有确凿的血统关系。利古里亚人的身份问题在19世纪引起了更多学者的注意。法国历史学家迪亚里(Amédée Thierry)认为他们与伊比利亚人(Iberians)有血缘关系,而德国古日耳曼学教授缪伦霍夫(Karl Müllenhoff)则引用一份公元前6世纪的史料称,“Ligures”一词实际上是对包括凯尔特人在内的多个部族的统称。随后又有学者提出“原始印欧语系”血统论,支持这一观点的有法国19世纪历史学家德·儒本维尔(Henri d’Arbois de Jubainville),他认为利古里亚人与现今西巴尔干半岛以及现今意大利东南海岸的古希腊裔伊比利亚人(Ίλλυριοί)一样,都是新石器时代由亚德利亚海向大西洋传播的“卡迪乌陶器文明”(Cardium Pottery)遗留的后代。如今更多学者倾向的折中说法是:公元前8?前5世纪之间确实又有一些高卢-凯尔特人部落开始迁徙到普罗旺斯地区。他们拥有铁制的武器,击败了尚未走出青铜时代的利古里亚人,但利古里亚人在人数上占据优势,于是两个部族最终达成了共享现今法国普罗旺斯地区的局面。

传说中的罗马城建造者罗穆卢斯和雷穆斯

传说中的罗马城建造者罗穆卢斯和雷穆斯

如今人们对利古里亚人的语言知之甚少,保留至今的只有一些人名与地名。它似乎源自印欧语系,但又和意大利语尤其是凯尔特语显示出极强的相似性。他们没有自己的字母,他们的语言却在法国南部的地名中有大量存留,更令人叹服的是他们将自己族群的名字永久地留在了地中海北岸。不过,即便如此,利古里亚人毕竟对于阿尔卑斯山北麓的法国人具有更多的意义,在阿尔卑斯山的另一边,更能影响未来意大利文明走向的是伊特鲁里亚人(Etruria)。

伊特鲁里亚人又因其创立的文明被称为“伊特拉斯坎人”(Etruscan),他们在意大利中部的来去如同利古里亚人在意大利北部一样神秘。然而,恰如迈锡尼文明是后人希望将古希腊文明视为人类自身智慧自然生长出的结果时不可逾越的一环一样,伊特鲁里亚人也是后人审视意大利文明时必须接受的一个襁褓期。何况它并不弱。

17世纪意大利画家切萨里画作《古罗马国王图路斯战胜维依于菲德内部落》

17世纪意大利画家切萨里画作《古罗马国王图路斯战胜维依于菲德内部落》

考古证据显示,伊特鲁里亚人在意大利中部始现于公元前12世纪,繁荣于公元前800年后。他们的根源如同利古里亚人一样不可考,早在古希腊历史学家希罗多德(Ήρόδοτοζ)时期,人们就已经在臆测他们的祖先。基于伊特鲁里亚人高超的冶炼技术,希罗多德猜想他们来自安纳托利亚(Anatolia)西海岸的吕底亚(Lydia)。“安纳托利亚”是亚洲西部半岛小亚细亚的旧称,现属土耳其境内。希罗多德认为,伊特鲁里亚人迁徙进入意大利中部的原因是家乡遭遇到严重的旱灾,故而在首领带领下举族跨海西迁。希罗多德的猜想在古罗马时期就被认为“过于富有想象力”。老普林尼(Gaius Plinius Secundus)在他的《自然史》(Naturalis Historia)中延续了罗马人视北方一切蛮族与高卢人有瓜葛的传统,认为伊特鲁里亚人不过是被高卢人驱逐南下的雷蒂人的一个分支。2013年一个意大利科学小组对伊特鲁里亚人遗骸进行的DNA比对测试似乎否定了老普林尼的武断想法,但也没有为希罗多德的假说提供更有力的辅证,反而增加了更多的谜团:测试结果显示,伊特鲁里亚人确实与当时的安纳托利亚居民存在DNA上的关联,但这种关联在他们体内已经有至少5000年的历史。换而言之,对于意大利这片土地而言,伊特鲁里亚人或许确实是来自近东的移民,但对于公元前3000年起迁入意大利的几波印欧语系族群来说,伊特鲁里亚人算得上是意大利中部具有近东血统的“原住民”。伊特鲁里亚人与当时意大利半岛其他族群最为不同的是:他们的语言不属于印欧语,而与安纳托利亚一带某种源自楔形文字的语言同宗。虽然后来考古学家曾在希腊的利姆诺斯岛(Lemnos)上发现类似文字的铭文,而且拉丁文字母事实上来自伊特鲁里亚语,但这种语言至今未能得到破解,恰如迈锡尼文字。同样,如同迈锡尼文明与古代东方文明和古希腊文明之间迷雾般的关联,伊特鲁里亚人的文明也以一种冥冥之力将某种源自近东的智慧传承到了意大利半岛,随后消失于沉寂。

与迈锡尼文明的另一相似处是:伊特鲁里亚人自己的文字无人能懂,他们的辉煌与风采却如同特洛伊传奇一样长存在晚辈文明不无艳羡的文字中。古罗马历史学家李维(Titus Livius)的巨著名叫《罗马史》(Ab urbe condita libri),但他在书中也谦逊地承认:处于权力巅峰时期的伊特鲁里亚,“占据了整个意大利,从阿尔卑斯山脉到西西里海峡都有它的盛名”。史书中的伊特鲁里亚人是一个充满激情并且自由浪漫的民族:他们是一流的工程师,精通从冶炼到路桥建设在内的各项技术,堪称罗马人后来乐此不疲的修路大业的祖师爷;他们也热爱音乐与宴会,对葡萄酒更是情有独钟,意大利乃至法国最早的葡萄种植与葡萄酒酿造技术据信实际上都传承自这个微醺的民族。倘若说“会饮”之类的雅好伊特鲁里亚人或许还得到了古希腊的点拨,他们对“一夫一妻制”的严格遵守乃至男女关系的绝对平等却令当时整个地中海社会都惊叹不已。伊特鲁里亚妇女在结婚后仍可保留自己的名和家族的姓,参与社交活动时完全享受与男性同等的待遇,可以与男伴一起观看体育比赛,享受宴乐美食时也可与男伴一起无拘无束地躺在睡椅上,这与她们必须回避内室,或是只能端坐一旁的古希腊与古罗马“姐妹”完全不同。另一方面,李维也注意到伊特鲁里亚人“比其他民族更热衷于宗教习俗”。伊特鲁里亚人的宗教是一种泛神论(Immanent Polytheism),也即自然界所有现象都被视为神力的表现。古罗马哲学家塞内加(Lucius Annaeus Seneca)对古罗马人与伊特鲁里亚人的世界观曾做过这样的对比:“我们认为云层相撞产生了闪电,而他们却坚信云层相撞的目的是为了产生闪电。他们相信万物有灵,不认为一件事情发生产生了一个结果,而相信一件事情发生是为了产生一个结果。”“情侣石棺”(Sarcofago degli Sposi)是目前存世的伊特鲁里亚艺术品中著名的一件,它制造于公元前6世纪晚期,棺盖上一对微笑的情侣相拥而倚了数千年。类似的雕塑或装饰画在伊特鲁里亚人的墓穴中极为常见,因为伊特鲁里亚人相信死后可以在阴间继续他们的幸福生活与不渝恩爱。这或许是古代泛神论缔造过的最美好的“向死而爱”梦想。

16世纪佛兰德斯画家瑟里画作《特拉西梅内湖之战》。描绘了公元217年古罗马军队与迦太基人第二次布匿战役中的一场重要战役

16世纪佛兰德斯画家瑟里画作《特拉西梅内湖之战》。描绘了公元217年古罗马军队与迦太基人第二次布匿战役中的一场重要战役

伊特鲁里亚人暧昧的来历与他们的世界观颇令人想起赫西俄德笔下“英雄时代”的后裔:“第四个世纪——没有明确的称呼,通常被称为‘英雄时代’。生活在这个世纪中的人类,比起前几个时代更勇敢而公正。他们拥有接近神的力量与智慧。因此被称作‘英雄’。最后这些英雄都被卷入残酷的战争之中(其中就包括特洛伊战争)并相继死去。宙斯让他们再次复活并将他们安置在世界边缘的一个岛屿上。在那里,他们得以享受幸福而安定的生活,没有烦恼,衣食无忧。”根据古罗马诗人维吉尔(Publius Vergilius Maro)公元前29~前19年创作的史诗《埃涅阿斯纪》(Aenēis)中的记载,特洛伊城被希腊人攻陷后,幸存的王子埃涅阿斯(Aeneas)率领一支人马逃离特洛伊,渡海辗转来到意大利半岛,在此重建家园并最终建造了罗马城。维吉尔的史诗当然更多只是为罗马城创造一个神话。不过,假如特洛伊的遗址仍被认可位于现今土耳其西海岸的安纳托利亚的话,特洛伊战争与埃涅阿斯加在一起也足以给神秘的伊特鲁里亚人创造神话。在古希腊语中,伊特鲁里亚人被称为“Τυρρηνοζ”(Tyrrhēnoi)。现今意大利西海岸与撒丁岛、西西里岛之间的第勒尼安海(Tyrrhenian Sea)便源出此词。希罗多德的《历史》中记载:伊特鲁里亚人是在一位名叫“第利诺斯”(Τυρρηνόζ;Tyrrhenus)的首领指挥下西迁的,故而在希腊伊特鲁里亚人有这样的别称。不过,公元1世纪的以古希腊语创作的哲学家狄奥尼修斯(Διονύσιος Ἀλεξάνδρου Ἁλικαρνᾱσσεύς)有不同的意见,他在《罗马史》(Ρωμαική Αρχαιολογία)中提出伊特鲁里亚人并非移民而是半岛原住民,希腊人这样称呼是因为他们居住在“塔楼”(Tyrrheis)中。无论这一称呼缘由如何,待《埃涅阿斯纪》出现时,“第利诺斯”这个名字的属性出现了质变。在维吉尔的史诗中,“第利诺斯”成了拉丁人国王的牧羊人的名字。由于埃涅阿斯之子阿斯卡尼乌斯(Ascanius)射杀了第利诺斯的一头牲畜,引发了特洛伊移民与半岛原住民之间的第一场冲突。

神话固然永远属于胜利者,但伊特鲁里亚人终究没有留下自己语言的证词,总使得这场较量显得有些虚渺。后人只知道伊特鲁里亚人早期称呼自己为“T’rasena”,这个词似乎可以与古埃及语中的“Teresh”(海洋居民)找到某些联系。伊特鲁里亚人对自己的称呼后来在古罗马人的语言中演变成“Tusci”与“Etrusci”两种叫法。其中“Etrusci”意指伊特鲁里亚人辖下的广阔疆域,而“Tusci”指伊特鲁里亚人统治的核心城市——这座城市原本得名自古希腊语中的“祭祀”,后来逐渐演变成现今意大利著名地名之一:托斯卡纳(Tuscany)。不过,在公元前8世纪伊特鲁里亚人最沉迷于自己的人间乐土生活时,半岛上还不存在“意大利”这个名称,而且“Italia”一词最初涵盖的意义几乎也与被伊特鲁里亚人带走了的那个昔日世界并无半点关联。

传为提香画作《卢克蕾西娅与小塔奎尼乌斯》(16世纪)

传为提香画作《卢克蕾西娅与小塔奎尼乌斯》(16世纪)

大希腊与古罗马

“卡皮托利尼狼”(Lupa Capitolina)就是那尊象征罗马建城的著名铜像,它的身世很长一段时间里都被这样描述:母狼出自公元前5世纪的伊特鲁里亚工匠之手,两个待哺的婴儿则是15世纪意大利文艺复兴画家波拉里奥罗(Antonio del Pollaiolo)添加的。“伊特鲁里亚”与“文艺复兴”,确实是两个黄金词语的天作之合。可惜,21世纪的碳放射与热释光(thermoluminescence)检验表明:铜像的两部分实际都铸造于1021~1153年。

《凯撒之死》(19世纪末插图)

《凯撒之死》(19世纪末插图)

因此大名鼎鼎的“卡皮托利尼狼”其实并没有见证罗马的诞生。根据传诵已久的传说,罗马是在公元前753年4月21日由埃涅阿斯的后代、罗穆卢斯(Romulus)和雷穆斯(Remus)兄弟建造的。关于那句著名的俗语“罗马不是一天建成的”曾经有种调侃的说法:在神话里,罗马城确实不是罗穆卢斯兄弟在一天之内建成的,因为它是兄弟俩在“一夜”时间里建成的。“罗马”一词在公元前后那段时期实在过于绚烂,以至于太诱使人从罗穆卢斯兄弟的一夜建城便直接跳至恺撒与奥古斯都那些战功恢弘的年代。然而,史实中的罗马确实不是一天建成的,甚至雷穆斯也未必是被他的兄弟在建城时杀死的。由于未来罗马帝国光辉的映衬,罗马建城初年虽属君王统治,在后来的史书上却只能谦逊地留下“王权时代”(Rēgnum Rōmānum)这样的称谓。罗马的王权时代虽然似乎不及罗马帝国时期那般波澜壮阔,但罗马帝国毕竟横跨欧、亚、非三洲,对于现今多以靴子版图为世人所知的意大利来说,早年的这段王权年代更带有“潜龙在野”的古典尊贵感,哪怕这些祖先们当年做的事或许未必那么尊贵。

在李维的史书中,关于雷穆斯之死出现了两种版本:一种被说是“更加广泛流传的”,也即雷穆斯因对新城墙言出不逊而被罗穆卢斯杀死;另一种只说雷穆斯在建造罗马过程中去世,未提及谋杀。近700年后因翻译古希腊文《圣经》而著称的基督教圣徒圣·杰罗姆(St.Jerome)则提出雷穆斯实际上是被罗穆卢斯手下名叫法比乌斯(Fabius)的军官用铁锹击中头部致死,而罗穆卢斯满怀悲伤地厚葬了雷穆斯。无论哪种说法是真的,罗马城留下了每年5月中旬举办以驱除死者恶灵为核心的勒穆亚节(Lemuria)传统,这一传统甚至被后来的基督教世界传承为“诸圣节”(All Saints' Day),该节日日后在东正教地区尊崇了古罗马每年复活节后举行的习惯,在西方其他领域则逐步演化为每年底的万圣节。

《观望罗马大火的尼禄》

《观望罗马大火的尼禄》

作为罗马王权时代的第一任国王,罗穆卢斯留载史书的又一著名行为是“劫掠萨宾妇女”。罗穆卢斯与雷穆斯这对狼兄狼弟早年避祸时要远离的地方名叫阿尔巴隆加(Alba Longa),位于罗马东南,属拉丁人所在的拉丁姆平原(Latium),也正是维吉尔史诗中埃涅阿斯之子阿斯卡尼乌斯在与名称来历不清的“第利诺斯”发生冲突后获得的领地。不过,无论是阿尔巴隆加、萨宾还是罗穆卢斯为罗马精心选址的帕拉蒂尼山(Mons Palatinus)山麓,罗马这座未来的“七山之城”建城初期更像是不同村庄山寨间的或啸聚或征伐之举。“劫掠萨宾妇女”并以此获得强大的萨宾人结盟不过是其中更具有东方祝家庄式戏剧情节的一例。罗马王权时代的第二任国王努玛(Numa Pompilius)在史书上颇似东方尧舜禹那样的明君,据记载正是他确立了法律和风俗礼仪,使罗马开始转变为一座“文明之城”。不过不应忽略的是努玛是萨宾人之王的女婿。

第三任国王图路斯(Tullus Hostilius)是霍斯图斯(Hostus Hosti-lius)的孙子,而霍斯图斯是当年与罗穆卢斯并肩迎战萨宾人时阵亡的大将。罗马王权时代似乎确实有着某种东方式“禅让”的古风,但20世纪的历史学者多少有些怀疑图路斯的真实身份:图路斯的出身与罗穆卢斯过于相似,同样被牧羊者养大并有相似的战功,而且他名字前缀的形容词“Hostilius”在拉丁文中意为“满怀恨意的”,这似乎更像是当年的史书作者给予的绰号而非真实姓氏。图路斯确实可能是“满怀恨意的”。李维记载他以类似“田忌赛马”的计谋和平征服了阿尔巴隆加。不过,近500年后古罗马政治家西塞罗(Marcus Tullius Cicero)笔下出现了这样的记述:努玛使好战的罗马人将兴趣转向宗教,给他的人民带来了40年的和平;他的继任者图路斯使罗马人恢复了正常的生活;“他确信,国家的活力已由于久无战斗而逐渐地衰弱。他环顾四邻,觅取战争借口”;图路斯选择罗马的母城阿尔巴隆加为敌国,加以攻击并将其彻底消灭;当阿尔巴隆加国王违背其同盟承诺时,图路斯将他捆在两车之间撕成碎片。同样是这位图路斯,他在任上修建了即将矗立近600年的赫斯提利亚元老院(Curia Hostilia),这恐怕是唯有经历过公元前地中海式群居才能发展出来的分裂型智慧。图路斯统治了近31年,似乎是罗马王权时代第一位神秘死亡的国王。据李维《罗马史》记载:“由于相信罗马力量的增强,图鲁斯便向当时在人力和武力上仅次于伊特鲁里亚人的萨宾人宣战并最终战胜。然而此后不久罗马遭遇瘟疫,图鲁斯也从信赖武力转而依附迷信度日。据传,由于进行了某种献给朱庇特的隐秘祭礼为朱庇特所不喜,遂遭雷击,与自己的房子一同焚毁。”

鲁本斯画作 《自画像》(1623~1625年)

鲁本斯画作 《自画像》(1623~1625年)

第四任国王安库斯(Ancus Marcius)是以贤德著称的努玛的孙子,但他显然更认同图路斯的尚武哲学。据公元2世纪的古罗马史学家卡修斯(Dio Cassius)记载,安库斯完全了解:“希望借不做错事而保持和平是远远不够的。一个人越想和平就越容易遭受攻击。对于安静的渴望并不是一种防护力,除非有战争装备伴随;在四方扰攘中只耽乐于自由而不热心战争的人,很快就会被毁灭。”安库斯没有耽搁,在他执政期间,罗马首次在台伯河(Tiber)上筑起桥梁并以武力打开了台伯河的入海口奥斯提亚安提卡(Ostia Antica),首次将触角伸向地中海。直至公元2世纪罗马帝国年代辉煌期,奥斯提亚安提卡都是罗马海军的主要军港。

至少是在卡尔维诺编选的《意大利童话》中,狼并不总是无条件的邪恶形象。尽管也有类似《小红帽》情节的《狼和三个姑娘》,但故事中狼吃人的前提与图路斯式的尚武哲学颇为相似。另外颇为著名的一篇《狼叔叔》则结尾在一句高冷的论断上:“狼叔叔总是吃馋嘴女孩。”关于罗马建城的“卡皮托利尼狼”传说,20世纪诸如杜兰特(Will Durant)等学者还提出过另一种看法,即以“特洛伊的埃涅阿斯”为名进入意大利半岛、居住在拉丁姆平原的这批新移民实际上是试图派遣部分人马去发展当时还欠发达的内陆地区,以此作为抵抗伊特鲁里亚人沿西部海岸线扩张的战略外壕。因为有考古证据显示,当时罗马以及周边地区“多雨、泛滥,又处于四周平原的沼泽中,城中的低洼地区春天甚至都是疟疾的温床”,并不适宜居住。因山丘众多,所谓的“罗马七山”也只有到西塞罗时期才有了相对固定的说法:帕拉蒂尼山、卡皮托利诺山(Capitoline)、恺良山(Caelian)、埃斯奎利诺山(Esquiline)、阿文蒂诺山(Aventine)、维米纳山(Viminal)以及奎里纳莱山(Quirinal)。而所谓“七山联邦”(Septimontium)的成型更不是一蹴而就的事。后世史书上记载“七山联邦”由三大族群组成:拉丁姆平原上的拉丁人、萨宾人和伊特鲁里亚人。拉丁姆人与萨宾人的联盟在罗马王权时代前四任国王近150年的统治史中已经充分展现其间戏剧化的可能性,与伊特鲁里亚人的联盟更是可能出现如同童话《狼叔叔》中圆锅换炸糕、小圆面包和葡萄酒时出现的“馋嘴”问题。

鲁本斯画作《战争与和平》(1629~1630年)

虽然拉丁姆人迅速壮大,直至公元前7世纪马奇路斯统治期间,伊特鲁里亚人作为“首要敌”看待的还是大希腊(Μεγάλη Ἑλλάς)。公元前8?前7世纪,曾在史书上如此辉煌的古希腊人却因为饥荒、拥挤等人口危机开始被迫寻找新的商业出路与外贸港口,逐渐在远及黑海东岸、东利比亚和现今法国马赛等地建立新的移民点,西西里与意大利半岛南部也成为古希腊人顺理推章的首选地点。因为古希腊人在现今意大利西西里和本土靴形版图的脚跟部聚集人口如此密集,这片地区很快在史书上得到了“大希腊”的命名。移民浪潮带来的是古希腊语的方言、宗教仪式和独立城邦等传统希腊文化的输出。倘若没有“大希腊”存在,相对故步自封的伊特鲁里亚语还不会屈尊采纳希腊本土东南部方言卡尔西迪安语(Chalcidean)的字母,将自己的语言至少在字母层面略解密成后来被广泛使用的拉丁字母。

大希腊造就了很多如今耳熟能详的地名,例如那不勒斯(Napoli)与塔兰托(Taranto)。大希腊的存在也庇护了很多后世景仰的似乎不问人间尘土的学者名字,例如芝诺(Ζήνων)、 巴门尼德斯(Παρμενίδης)、毕达哥拉斯(Πυθαγόρας)。然而无论伊特鲁里亚人是否源自与古希腊有世仇的特洛伊或安纳托利亚,因采矿与冶炼加工贸易而富饶的伊特鲁里亚人在意大利半岛和西地中海的资源利益上与大希腊产生了冲突。公元前6世纪,当古希腊治下的福西亚人(Phoceans)在地中海现今法国南部、西班牙加泰罗尼亚(Catalonia)地区和现属法国的地中海科西嘉岛(Corsica)一带建立起自己的移民点后,伊特鲁里亚人终于与北非沿岸同样和希腊人产生利益冲突的古迦太基人结盟,共同对抗大希腊移民。在后世书斋学者看来,古迦太基人是集中于现今北非突尼斯湾的一个古代闪米特(Semites)文明,同宗于楔形文字的这两个族群即便是建立超乎贸易利益的结盟也会得到认同。然而,就像后来一直在意大利半岛似乎是出于祖训般玩神话游戏一样,被此地风土化了的族群似乎永远对于“没有核心只有价值”只存暂时记忆。公元前540年,伊特鲁里亚人与迦太基人的联军在科西嘉岛海岸的阿拉利亚战役(Battle of Alalia)中与大希腊对抗,尽管这次战役没有明确的赢家,迦太基人设法扩大了自己的势力范围,而大希腊与伊特鲁里亚人互有损失,伊特鲁里亚人失去对现今意大利南部地区的控制权,待公元前480年伊特鲁利亚的盟友迦太基被大希腊击败,伊特鲁里亚人已经面临退出历史舞台的命运,而现今意大利南部的那不勒斯等地仍等待着罗马直至帝国时期的种种挑战,公元前73?前71年著名的斯巴达克斯战争(War of Spartacus)不过宣告了罗马帝国统治的暂停,中世纪的东罗马帝国乃至欧洲民族大迁徙时期的伦巴第人(Lombard)都没能吞并它。直至公元6世纪晚期,意大利半岛南部的这一地区才另有归属。不过,伊特鲁里亚人中早已有人自以为聪明地另做打算了。

《法兰克国王“矮子”丕平与罗马教皇斯蒂芬二世的会面》。此次会面间接造就了教皇国的诞生

《法兰克国王“矮子”丕平与罗马教皇斯蒂芬二世的会面》。此次会面间接造就了教皇国的诞生

伊特鲁里亚人本应成为彻底洁身而退的人类可知文明中与黄金时代沾边的一支,但历史总会出于莫测的天机选择某些“留下来的人”。在伊特鲁里亚的海军与大希腊对抗两个世纪之后,衰败中的伊特鲁里亚文明里的一个叛逆者以古希腊的方式进入了拉丁姆人的阵营。这名“叛逆者”名叫大塔奎尼乌斯(Lucius Tarquinius Priscus)。按照李维的说法,他的名字中“Lucius”的部分在残存的伊特鲁里亚语词汇中应该意为“王者”,但如同语言学中也通行的“胜者王侯败者寇”一样,大塔奎尼乌斯名字的这一部分颇可存疑。更具疑问的是他父亲很可能拥有源自古希腊的血脉,这也是父子二人无法在伊特鲁里亚统治区谋得一官半职的障碍。于是大塔奎尼乌斯选择成为当时罗马第四任国王安库斯的廷臣,凭借预言的能力从马夫一直做到马奇路斯子嗣的监护人,直至被安库斯遗嘱定为继位者。

以习惯了东方式“祥瑞”或“天谴”的眼光看来,大塔奎尼乌斯的种种预言不过近似于需要友情拜访下泰山或蓬莱。但新生的罗马人确实对古老的伊特鲁里亚文明拥有的技术、文字与占卜能力心怀崇敬。史料记载,伊特鲁里亚人信奉的神祇基本照搬了古希腊的神谱,尤其擅长依据雷电占卜。在一些更远古的神话中,雷电被视为众神争战时投掷的重型武器,故而古希腊神话中雷电成为主神宙斯的专用武器,随后又成为罗马主神朱庇特的专属。从更远古的地质变迁来看,大塔奎尼乌斯依据古老的伊特鲁里亚信仰所做的预言也未必全部为虚。只是在公元前700年这个已经明显如同中国春秋一般纷乱的年代里,即便出世如伊特鲁里亚人也会另有些打算。尽管马奇路斯的遗嘱引起了争议,经历过一番武力说服后,带有古希腊血缘的伊特鲁里亚人大塔奎尼乌斯成为罗马王权时代第五任国王。

鲁本斯画作《玛丽·德·美第奇的一生》(1621~1625年)组画之一,描绘法国国王亨利四世前往德国战场、将执政权交给玛丽

鲁本斯画作《玛丽·德·美第奇的一生》(1621~1625年)组画之一,描绘法国国王亨利四世前往德国战场、将执政权交给玛丽

大塔奎尼乌斯刚登基就显露出独具一格的伊特鲁里亚式治理风范。在元老院中新增100个为伊特鲁里亚族群成员而设的席位或许还只是纯政治手段,在罗马城大力修建下水道与排污设施则凸显出来自一种“懂生活”的文明品味。大塔奎尼乌斯主持建造的大下水道(Cloaca Maxima)在后来数世纪中都发挥着它的效力,使罗马这座“七山之城”至少在地理视觉上不再是蚊蝇遍布的一片荒泽。伊特鲁里亚或是古希腊骨子里的娱乐精神更促使大塔奎尼乌斯建造了未来将成为罗马标志性符号的建筑物:大竞技场(Circus Maximus)。不仅如此,大塔奎尼乌斯还为未来的罗马、意大利乃至全欧洲的君主们留下了一个颇易上瘾的癖好:他修建了罗马凯旋门,并举办了第一次凯旋庆典。

不过,大塔奎尼乌斯并没有看到他所有浩大工程的竣工。在统治38年后,如同这片土地上已经以及即将发生许多次的情况一样:他被杀死了。元凶是安库斯的儿子。大塔奎尼乌斯的死与继位预示了罗马舞台上未来即将无数次上演的又一类型剧。自视正统的安库斯的儿子安排了一位刺客暗杀大塔奎尼乌斯。大塔奎尼乌斯头部受到致命的重击,但他的王后塔娜奎尔(Tanaquil)及时掩盖了死讯,声称国王只是受伤,趁乱将塞尔维乌斯(Servius Tullius)立为摄政王。塞尔维乌斯是大塔奎尼乌斯的女婿。待大塔奎尼乌斯的死讯正式发布,出乎罗马人意料的是:既不是安库斯的儿子也不是大塔奎尼乌斯的儿子,而是大塔奎尼乌斯的这位乘龙快婿登基为罗马王权时代第六位国王。

鲁本斯画作《玛丽·德·美第奇的一生》(1621~1625年)组画之一:《真理的胜利》 罗马教皇亚历山大六世

塞尔维乌斯飞龙腾达的故事很像是一则典型的意大利童话。他算是来自意大利中部一座名叫科尼库鲁姆(Corniculum)的小城的某种王子。科尼库鲁姆被大塔奎尼乌斯征服,其首领战死,怀有身孕的遗孀被俘。当这名妇人被押解到罗马后,大塔奎尼乌斯的王后塔娜奎尔看出她与众不同,因此留在宫中服侍。婴儿诞生后被命名为塞尔维乌斯。传说塔娜奎尔从各种吉兆中看出塞尔维乌斯贵有王气,便安排他迎娶了自己的女儿,使塞尔维乌斯成为大塔奎尼乌斯家庭的一员。后来塔娜奎尔甚至觉得这样还不够亲近,于是又让塞尔维乌斯的女儿分别嫁给了大塔奎尼乌斯的两个儿子。塞尔维乌斯此后成为罗马王权时代首位没有通过民选,而是直接由元老院委任的国王。在这则童话故事中扮演了关键性角色的是大塔奎尼乌斯的王后塔娜奎尔,据记载这并不是她第一次“慧眼识王”。塔娜奎尔出生在一个富有的伊特鲁里亚人家庭里,当年也正是她说服自己的丈夫离开家乡前往罗马迎接自己的命运。公元4世纪的古罗马历史学家菲斯图斯(Rufus Festus)记载,塔娜奎尔与丈夫初入罗马时曾使用“嘉雅”(Caia)这样的化名,当王后塔娜奎尔名望最盛时,罗马甚至出现过这样的习俗:每个新娘在进入洞房时都会声称自己名叫“嘉雅”,以此确保自己未来掌握持家的本领。不过,对于这样一段过于近似童话的传奇来说,更值得留意的是塔娜奎尔又一项特长:据说她擅长纺线。“纺线”的情节曾出现在难以计数的意大利童话中,能否又快又好地纺出毛线或麻线是这些童话里用来衡量一个姑娘会不会成为好新娘或是会不会因懒惰而被杀掉的标准。当然,在希腊与罗马神话中,还有一些更能掌管他人命运的女神也是精于纺线的。

贫儿变国王的快乐生活确实延续了一阵,塞尔维乌斯统治了44年。他治下的主要功绩之一是完成了环绕罗马七山的主城墙(Pomerium)的建造,更重要的是,与他出身不太符合或者太过符合的是:他建立了户籍调查,将能服兵役的公民按财产划分为五个等级,每个等级提供数目不等的军事“百人队”(census),共计193个,同时以193个百人队会议(comitia centuriata)接管了原来30个区会议(comitia curiata)拥有的宣战、选举、审判权力,每个百人队均有一票表决权。李维说:“后人应称颂塞尔维乌斯为提供民众所有差别和阶级的创立者。”20世纪历史学家认为:塞尔维乌斯的改革完成了古罗马由氏族制向国家的过渡。

凯撒·波吉亚

不过,如同英国历史学家、罗马史专家科内尔(Tim Cornell)在《早期罗马》(The Beginnings of Rome)一书中所提醒的,后世史书实际对塞尔维乌斯的身世乃至出生地记载很模糊,甚至有近似“处女感灵受孕”类型的传说。“科尼库鲁姆王子”是经常被赋予塞尔维乌斯的贵族出身,但问题在于科尼库鲁姆当时属于拉丁联盟(Foedus Latinum),恰是伊特鲁里亚人的敌人,反之也很难解释为何身为伊特鲁里亚人的大塔奎尼乌斯要前去征讨。因此很多史书上将塞尔维乌斯列为罗马王权时代的第二位伊特鲁里亚国王的做法就颇值得争议。将塞尔维乌斯的身份锁定为“伊特鲁里亚人”的是距离他500多年后的另一位罗马君主,不过那时罗马的君主已经可以享有“皇帝”的称号。与李维同时代的克劳狄一世(Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus)很可能属于古罗马最后一批能够辨读伊特鲁里亚语的人,可惜他的著作大多散佚。克劳狄一世在里昂碑文(Lugdunum Tablet)上以伊特鲁里亚语称呼塞尔维乌斯为伊特鲁里亚传说中的英雄“Macstarna”,这几乎成为塞尔维乌斯作为伊特鲁里亚人的孤证。不管克劳狄一世的伊特鲁里亚语水平究竟如何,他做学者的年代远快乐于他做皇帝时。不过,这还是一个暂时略有些遥远的罗马式悲惨故事。回到塞尔维乌斯这位幸运国王的年代,存疑的出身似乎注定了这位国王不会永远幸运。塔娜奎尔执著于将一个很可能是敌方后裔的孩子联姻入家中并推上王位,倘若发生在同年代正处战国时期的中国,会很容易令人想到“正本清源”。然而已经被罗马人同化、不再那么安于天命的伊特鲁里亚人后裔们早已失去了初到这片土地时的淡定。公元前535年,塞尔维乌斯被自己的女婿杀死。史称小塔奎尼乌斯(Lucius Tarquinius Superbus)的这位女婿史书上普遍记载为大塔奎尼乌斯的儿子,但也有说是大塔奎尼乌斯的孙子。应该更令塞尔维乌斯想不到的是,唆使小塔奎尼乌斯篡位的正是他自己的女儿小图里娅(Tullia Minor)。

李维的《罗马史》中记载:小塔奎尼乌斯在广场上召集元老聚会,诋毁岳父的出身、王权的获得和功绩;当塞尔维乌斯感到已无力阻止小塔奎尼乌斯对王权的篡夺,在混乱中被小塔奎尼乌斯安插的刺客杀害。“小图里娅驱车轧过她父亲的尸体,把父亲血与尸体的一部分由染血的车带到她与丈夫的家神祭祀处。”小图里娅后来成为意大利文化中著名的残暴形象,而这一形象在未来罗马史乃至意大利史中不时令人不安地再现。李维说:“由于家神的愤怒,如同王权邪恶的开端,同样的下场不久将继之而来。”事实也确实如此,小塔奎尼乌斯的统治终结于公元前509年他的儿子塞克斯图斯(Sextus Tarquinius)所做的一件蠢事。卢克蕾西娅(Lucretia)是塞克斯图斯堂弟卢修斯(Lucius Tarquinius Collatinus)的妻子,以贤德著称,塞克斯图斯却趁机奸污了她。愤而自尽的卢克蕾西娅后来成为欧洲美术史上著名的贞洁象征之一,而卢修斯与他的朋友布鲁图斯(Lucius Junius Brutus)等人在卢克蕾西娅尸体前发下的复仇誓言最终成为罗马王权时代结束的转折点。

卢克蕾西娅·波吉亚

卢克蕾西娅·波吉亚

布鲁图斯是王权时代第五位国王大塔奎尼乌斯的外孙,也就是塞尔维乌斯的女儿、小图里娅的姐姐塔奎尼亚(Tarquinia)的儿子。如此的机缘巧合不知是否也在善于纺线的塔娜奎尔计划之内。作为国王私人卫队的首领,布鲁图斯有权召开国民会议。对小塔奎尼乌斯的统治早有不满的布鲁图斯便利用卢克蕾西娅事件激起的民愤在会议上通过了决议:废黜小塔奎尼乌斯王位并将其全家放逐出罗马,同时顺应民意将罗马改为共和制,由百人团会议投票选出两位执政官(consuls)掌权,布鲁图斯和卢修斯成为首任执政官。当时小塔奎尼乌斯正在围攻罗马南部的海滨城镇阿尔代亚(Ardea),得知消息后,他曾花费近15年时间试图联合各种力量反攻,甚至最后找到素来与伊特鲁里亚人为敌的拉丁人结盟,只是最终未能成功,于公元前495年死在意大利西南海岸古希腊人所建的移民点库迈(Cuma)。小塔奎尼乌斯的妻子小图里娅在事件刚一爆发就因害怕民乱逃离了罗马,不知所终。事件的元凶塞克斯图斯逃出罗马后曾试图前往位于城东加比(Gabii)的军营求助,但很快被仇家刺杀。故事至此似乎善恶都已得报,但新生的罗马共和国在抵御外敌时城内却发生过一件颇为微妙的事:正当全民准备迎接来自小塔奎尼乌斯的第一轮反攻时,布鲁图斯要求卢修斯辞去执政官的职务,永远离开罗马,原因是布鲁图斯憎恨听到“塔奎尼乌斯”这个姓氏。虽然因这一“背叛”瞠目结舌,卢修斯别无选择,他留下的执政官空位由他的岳父鲁克雷提乌斯(Spurius Lucretius Tricipitinus)代替。因卢克蕾西娅的坚贞引发的一系列后果中,卢修斯被驱逐几乎比罗马改制还要戏剧化,尤其是想到一切的源头其实是卢修斯在军中闲暇时向自己的堂哥炫耀自己妻子“最守妇德”。

布鲁图斯的母亲血脉中固然有“塔奎尼乌斯”姓氏的成分,毕竟嫁给了尤尼乌斯(Marcus Junius Brutus),他们的儿子布鲁图斯确实有理由不愿再听到“塔奎尼乌斯”这个姓氏。拉丁语系姓氏的后面经常点缀有形容词。布鲁图斯的父亲尤尼乌斯的生平虽然淹没在时间中,但从他的绰号“愚钝”(Brutus)里多少能形象地猜测到他可能的作为。然而,能娶到国王的长女并不是只祈愿“傻人有傻福”就可以做到的事,何况他是从塞尔维乌斯手中娶到了大塔奎尼乌斯的直系血脉,而塞尔维乌斯理应比谁都清楚“入赘”的含意。布鲁图斯沿袭了父亲的绰号应该不只是简单的子承父业问题。史书中对布鲁图斯的记述足以使后人更好地了解这一绰号蕴藏的深意。据李维的《罗马史》,布鲁图斯有充足的理由怨恨小塔奎尼乌斯,因为后者杀害了多名罗马高层人物,其中包括布鲁图斯的弟弟。为掩人耳目,布鲁图斯故意装作笨拙。布鲁图斯曾与小塔奎尼乌斯的几个儿子一同去德尔菲的神庙祈求神谕。小塔奎尼乌斯的儿子们询问谁会成为罗马下一任统治者,神谕显示:下一个亲吻母亲的人会称王。李维说:布鲁图斯明白“母亲”也可阐释为“大地母亲”,因此故作笨拙摔跤,借机亲吻了大地。

罗马教皇亚历山大六世

罗马教皇亚历山大六世

李维还记述,当卢克蕾西娅以匕首插入胸膛自尽时,包括卢修斯和他的岳父在内的在场四人中是布鲁图斯首先拔出了滴血的匕首,高喊“放逐小塔奎尼乌斯”。当然,单凭这些就猜测布鲁图斯故意称王还是有些“小人之心”,正如布鲁图斯因卢克蕾西娅之名改制,又以改制之名放逐卢克蕾西娅的丈夫或许真的是为了他酝酿已久的“共和”梦想。李维记载布鲁图斯曾在国民会议上引领全民跟随他发下这样的誓言:“首先,让我们宣誓不再忍受任何人对罗马的独裁,不再因国王们的巧言与收买摇摆不定,这一切只会迫使人民渴望新的自由。”包括普鲁塔克(Lucius Mestrius Plutarchus)在内的一些史学家对布鲁图斯是否确实这样说过持有不同的意见,但后来的罗马人确实秉承了类似的精神,而这种精神在布鲁图斯近500年后的那名后代小布鲁图斯(Marcus Junius Brutus)身上体现得尤为明显。

小布鲁图斯正是著名的恺撒(Gaius Julius Caesar)刺杀者。这场刺杀成就了两句名言:“还有你吗,布鲁图?”“我爱恺撒,我更爱罗马。”小布鲁图斯与尤尼乌斯家族在史书上最早可以追溯到的祖先尤尼乌斯完全同名,这恐怕只能视为又一次意大利式的命运网罗。史学家们纠结“尤尼乌斯”这一族名最初究竟是贵族还是平民,小布鲁图斯的刺杀却使这个家族在后人脑海中的记忆甚至精简到“布鲁图”三个字。公元前509年以“罗马共和”的名义挺身而出的老布鲁图斯的儿子同年战死于抵抗小塔奎尼乌斯反攻的战场上;公元前44年以捍卫“罗马共和”的名义刺杀恺撒的小布鲁图斯两年后因罗马城保卫战失利而自杀。

雅克布画作《青年男子肖像》(1525~1526年)。肖像上的男子一般被认为是佛罗伦萨公国的第一任大公亚历山德罗

雅克布画作《青年男子肖像》(1525~1526年)。肖像上的男子一般被认为是佛罗伦萨公国的第一任大公亚历山德罗

不过,倡导改制共和的那位布鲁图斯也许很难想到,公元前44年的罗马与他所称的罗马有了多大的改变。公元前4世纪之后,拉丁同盟与伊特鲁里亚人已经在罗马军团的碾压下成为历史名词;公元前3世纪,罗马军团通过历时近百年的三次布匿战争(Bella punica)击溃了北非海岸强大的汉尼拔(Hannibal Barca)和他令人生畏的迦太基军队,迦太基丧失全部海外领地,交出所有战舰并向罗马赔款,罗马从此掌握地中海沿岸的霸权;公元前3世纪晚期至公元前2世纪前半期,罗马向古希腊文明北疆曾经在公元前4世纪拥有传奇般的亚历山大大帝(Ἀλέξανδρος Γ' ὁ Μακεδών)的马其顿王国(Μακεδονία)发起四次战争,胜利后不仅控制了整个希腊,还通过对叙利亚的战争控制了西亚部分地区,现今意大利南部一些曾经颇令罗马王权时代的国王们棘手的原住民领地与希腊移民点也暂时得到了控制。简而言之,公元前44年小布鲁图斯要捍卫的罗马共和国已经是一个横跨非洲、欧洲、亚洲、称霸地中海的大国。在被刺杀前数年,恺撒刚为罗马共和国这块硕大的疆土蛋糕带回从阿尔卑斯山以北新斩获的一片樱桃林装饰:高卢。伊特鲁里亚文明留给罗马人的占卜术暂时没能让他们看出北方这片“蛮荒”之地未来会对罗马的命运产生如何深切的影响,反倒是有占卜师说惟有王者能够征服东方波斯的帕提亚(Parthia)。不仅为罗马开疆辟土,而且在共和国内战中脱颖而出、当选执政官的恺撒,在表示有意征战帕提亚时无形中签下了自己的死刑判决。只是此次恺撒之死反而将罗马的命运推向了比近500年前的王朝时代更违背传说中老布鲁图斯儿子誓言的另一面:公元前27年,恺撒的养子屋大维(Gaius Octavius Thurinus)在平息因恺撒之死而发生的一系列内战后称帝“奥古斯都”(Imperātor Caesar Dīvī Fīlius Augustus),罗马帝国诞生。

谈及意大利历史,罗马帝国总是哪怕连旁观者都难以割舍的阶段,毕竟这是一个在“血与沙”之外还承载着太多人类诸如通天塔般共同梦想的时期。然而,只要统计一下至此“意大利”与“罗马”两词出现的频率,不难发现“意大利”三字囊括的疆域比罗马帝国曾经的广袤疆土更加迷幻。有传言说小布鲁图斯的自杀是因为看到恺撒的鬼魂,好在近1600多年后莎士比亚用《裘力斯·恺撒》(Julius Caesar)中的一句台词归还了小布鲁图斯些许尊严:“恺撒,你现在可以瞑目了;我杀死你的时候,还不及现在一半的坚决。”不过这也是莎士比亚应做的,因为围绕刺杀恺撒后人熟知的两句名言都是他这个语言魔术师创造的。小布鲁图斯那句热血澎湃的演讲“我爱恺撒,我更爱罗马”完全只出现在莎士比亚剧本中。至于“还有你吗,布鲁图”,被诸般扼腕叹息版本背诵的“Et tu,Brute?”也是莎士比亚的创造。事实上恺撒没有那么神速地从他新近征服的高卢学会当地数百年后的方言。尽管包括普鲁塔克在内的古罗马历史学家认为恺撒被刺时并未留下只言片语,仍有后世史书相信恺撒其实在那种情形下依然高冷地说出了当时贵族使用的古希腊语“Καὶ σὺτέκνον”。意为“还有你吗,我的儿子?”直至公元4世纪也即恺撒被刺400多年后,这句名言的标准拉丁语版本才在由135位学者合著的《名人传》(De Viris Illustribus)中出现:“Tu quoque,fili mi?”不过不久就有学者提出拉丁语版本存在误译,因为恺撒遗言本应是一句古希腊格言的前半句:“吾儿,你也终究会尝到权力的滋味。”无论这一公案如何结尾,它都理应提醒后人留意:罗马帝国虽好,但至少不是意大利语乃至拉丁语的帝国。传统教科书上介绍西方文明通常依照古埃及、古希腊、古罗马这样的线性进化套路,讹传到莎士比亚时代的一句恺撒名言却向人们暗示:古希腊虽然曾经被罗马帝国征服,但如同古埃及在马其顿王国时代被“希腊化”一样,罗马帝国不过是古希腊文明在意大利半岛传播时偶然促成的昙花,而持续长存的是更加古希腊或伊特鲁里亚式的拈花一笑。

达·芬奇画作《伊莫拉地图》(1502年)

达·芬奇画作《伊莫拉地图》(1502年)

从语源学上看,意大利或“Italia”一词成型的过程也迥异于后人对罗马的梦幻。对于“Italia”的语源,21世纪的学者普遍认为它来自“víteliú”,也即历史上意大利南部奥斯坎语(Oscan)中的“你放牧之地的牛”。回归到印欧语系族群南迁入现今意大利半岛的历史,可以看出奥斯坎语族群是一个与拉丁联盟完全不契合的群体。奥斯坎语异于拉丁语,更接近古希腊语,而“牛”在当时的意大利南部很长时间被视为与罗马的“狼”对抗的自由象征。包括曾辅佐马其顿王国亚历山大大帝的亚里士多德在内的古典学者都认可:“意大利”得名来自与这一词源相关的奥斯坎语“Italus”。在古典年代,“Italia”只被认可于规范现今意大利靴形版图上脚趾一带布鲁提乌姆半岛(Bruttium peninsula)领域,直到公元前1世纪屋大维称帝后,这一名词才被扩展到这片半岛以北至“小腿”乃至如今广泛的意大利半岛领域。不过这似乎只是罗马人的定义。如同现代意大利历史学家萨尔瓦托雷利(Luigi Salvatorelli)在他的经典著作《意大利简史》(Sommario Della Storia D'italia)中所写,公元前91年发生了这样的事件:“奥斯坎-萨贝里(Oscan-Sabellic)血统的古意大利人对大庄园急剧发展而引起的经济危机怨声载道,遂脱离罗马联盟,成立联邦国,定都于佩里尼人国家里的佩斯卡拉河(Pescara)边的科尔菲尼乌姆,取名意大利卡。这就是意大利民族形成的起点。”

这个“意大利卡”更为后人熟悉的地理名称是“那不勒斯”(Naples)。“意大利”标签的确立距离罗马帝国的西部灭亡还有400多年。尽管出现了两位著名的布鲁图斯,罗马终究还是成了帝国。后人或许真的没有权利去评判布鲁图斯一族的功过,因为人们总是容易在眼前的瞬间被“高大上”蒙蔽。也许在这一瞬间只能做到聆听与罗马的历史及其未来相关的最后一个悲惨故事,忘却恺撒与屋大维,因为他们至少在历史上已经得以善终。此时所说的是之前曾经提到倾心于伊特鲁里亚文明的古罗马皇帝克劳狄一世。克劳狄自少年时便专注于阅读典籍及研习学问,在李维的教导下研究历史,著有20卷关于伊特鲁里亚、8卷关于迦太基的历史作品(今已佚传),他在语言学方面的专长还促成了拉丁字母的诞生。倘若不是生在帝王家,天生残疾的克劳狄不会被推上执政官的位子。但毕竟是帝制,直至50岁,克劳狄还更多地只能被算作一名学者及一名笨拙的政客。当公元41年他因政变被迫成为罗马皇帝时,前任卡里古拉(Caligula)的暴行与惨死却预示了他自己的结局:他的学者梦想注定湮没在政权的焚尸场上。公元54年,克劳狄一世的生命终结于罗马帝国传奇暴君尼禄(Nero)的母亲、古代世界最著名的投毒者阿格里皮娜(Agrippina)的毒药下。罗马世界与史前伊特鲁里亚文明的联系就此终结,人类与曾经的黄金时代的联系也就此终结。公元前8世纪赫西俄德感慨他正处于远古人类的第五个世纪“黑铁时代”,而他的描述直至公元后似乎也适用:“这个世纪里,神惩罚人类日日夜夜做着辛苦的劳动,而人们的性格也更为复杂,尽管混杂着善良,但更多的是邪恶。人类妄图统治一切,儿童不再信任父母,朋友不再相互信任,主人对待客人不再热情,婚姻中的人们不再相爱,誓言被他们视为尘埃。善良与公正已经不再被他们视为行为的准则而仅仅只是暴力。最终神对人类失去了希望,公平之神与善良之神永远离开了人类。人类只能过着饥饿而痛苦的生活,再也得不到神的庇护。”

罗马帝国在历史上因其疆域而令后人侧目,只是很多时候“疆域辽阔”只是一张好看的地图,守疆者大多比开疆者辛苦,因为被包裹在疆土中心的人容易看不到他们的功劳乃至尽责,疆土越大越是如此。在罗马帝国晚期,帝国中心越来越忙于仇杀,帝国边境却越来越无力杀敌。即便395年罗马帝国终于分裂,纷乱的“黑铁时代”也并未因此结束。分裂前罗马帝国的统治重心已经明显向东方希腊古城拜占庭方向转移。284年,军官出身的戴克里先(Gaius Aurelius Valerius Diocletianus)成为罗马新一任统治者。在235至284年,罗马接连出现过26统治者,平均只在位2?3年。戴克里先在权位上难得维持了20年,这很大程度上是因为他在独立执政两年后便实行了“四帝共治”(Tetrarchy)。“四帝共治”即是帝国东西两部分别由两位主皇帝统治,再各以一位副皇帝辅政;主皇帝退休或死亡时由副皇帝继承,而继位的主皇帝则任命新的副皇帝。军旅出身的戴克里先很清楚自己该选择什么,他将东方主皇帝的位置留给了自己。这进一步验证罗马帝国高层更倾向将自己的本源与未来的希望放在什么方向。

罗马帝国逐渐弃意大利半岛远去,半岛上曾经在雄鹰旗帜下合为一体的诸族群再度彼此漠视,不久便是西罗马的衰亡以及来自阿尔卑斯山以北的外族入侵。不过,伊特鲁里亚文明似乎在消亡前将它最辉煌时期的乐天精神遗留给了这片土地,因此直至今日都有萨尔瓦托雷利这样的意大利史学家坚持:“意大利文化和意大利意识无处不在、永不湮灭,意大利终究会实现统一。”当然,支持他的是随即发生的史实:尽管公元476年西罗马帝国灭亡,以“Italia”为名的王国仍旧坚守至1806年,哪怕它的疆域已经被“神圣罗马帝国”拆散。

文艺复兴背后的阴影

“文艺复兴”是继“罗马帝国”后人们想到意大利历史时另一闪亮的标签。旁观史书的人们也津津乐道文艺复兴期间那些大师们种种举重若轻的逸事妙语。以下就是一封经常被引用的书信:“尊敬的大公阁下:来自佛罗伦萨的作战机械发明者达·芬奇希望可以成为阁下的军事工程师,同时求见阁下,以便面陈机密:一、我能建造坚固、轻便又耐用的桥梁,可用来野外行军。这种桥梁的装卸非常方便。我也能破坏敌军的桥梁。二、我能制造出围攻城池的云梯和其他类似设备。三、我能制造一种易于搬运的大炮,可用来投射小石块,犹如下冰雹一般,可以给敌军造成重大损失和混乱。四、我能制造出装有大炮的铁甲车,可用来冲破敌军密集的队伍,为我军的进攻开辟道路。五、我能设计出各种地道,无论是直的还是弯的,必要时还可以设计出在河流下面挖地道的方法。六、倘若您要在海上作战,我能设计出多种适宜进攻的兵船,这些兵船的防护力很好,能够抵御敌军的炮火攻击。此外,我还擅长建造其他民用设施,同时擅长绘画和雕塑。如果有人认为上述任何一项我办不到的话,我愿在您的狩猎场或您指定的其他任何地点进行试验。向阁下问安!”

这样的书信颇能令后人慨叹文艺复兴大师们的才华横溢,而且颇诱使人们遐想:倘若《蒙娜丽莎》这样的神作在其作者本人看来只不过是他诸多才能中奉陪末席的雕虫小技,他主攻的六大技能当年曾有机会创造出怎样的世界?然而,如果有可能选择,达·芬奇本人多半会更愿意成为下面这则逸事的主角:“一位廷臣看到大使在绘制天顶画,对这位外交官十分钦佩:‘尊贵的大使阁下,您在业余经常以绘画自娱吗?’大使笑答:‘不,绘画是我的职业,当大使只是我的爱好。’”但达·芬奇注定没有这个运气,且不论这则逸事发生的时间是在达·芬奇去世后近一个世纪,这场对话的双方其实分别是英国的廷臣和代表西班牙的大使。这位快乐的大使名叫鲁本斯(Peter Paul Rubens)。尽管按出生地应该算是德国人,按祖籍算是比利时人,也即那些“山与海那边”的蓝色精灵的同乡,这位成年后优游于欧洲各宫廷的画家另有一句名言:“我把世界的每一块地方都看作是我自己的故乡。”1621至1630年,鲁本斯得到西班牙王室的委任,出访欧洲多国进行外交工作。当时的西班牙国王菲利普六世(Felipe Ⅵ)来自德奥血统的哈布斯堡家族(Harbsburg),由此也就不难理解鲁本斯在西班牙国王看来不算“外人”。那个年代的“外交官”大体上是半个间谍,鲁本斯曾利用他与德·佩雷斯科(Nicolas-Claude Fabri de Peiresc)的私交套取法国宫廷的情报,而后者虽然因发现了遥远的猎户座大星云垂名青史,却不曾留意过近在身边这双特别的眼睛。鲁本斯最重要的外交成就是促成英国与西班牙之间缔结友好条约。“业余大使”逸事中鲁本斯正在创作的天顶画是位于英国白厅(Palace of Whitehall)宴会厅的《詹姆斯一世成圣》(The Apotheosis of JamesⅠ),而他留在英国更著名的一幅作品是现存英国国家画廊的《和平的祝福》(Peace and War)。鲁本斯作为外交官的足迹还曾出现在荷兰乃至普罗旺斯。与所有有追求的欧洲画家一样,鲁本斯年轻时也来过意大利,只是意大利在鲁本斯外交生涯中明显缺席。不过,了解之前达·芬奇写自荐信年代的意大利发生过什么就不会对此惊讶:后人经常以为整个意大利都在15?16世纪轰轰烈烈地玩一场名叫“文艺复兴”的文艺游戏,实际上这段时间是半个欧洲都在热热闹闹地奔赴意大利玩一场名叫“意大利战争”的政治游戏,而且这一游戏后续影响到鲁本斯所在的17世纪。鲁本斯以“画家大使”身份出访的正是一些意大利战争时就与意大利为敌的国度,而百年前身处意大利战场实地的达·芬奇显然只能以“军事工程师”而非画家的技能打动未来雇主的心。

若想理解15?16世纪这场混乱的意大利战争,必须回溯公元4?9世纪另一轮全欧南下意大利半岛打劫的浪潮。后一著名浪潮曾被名以“蛮族入侵”(Barbarian Invasions),但目前更普遍的说法是“欧洲民族大迁徙”(Migration Period)。“蛮族”(barbarian)源自古希腊语的“barbaros”,与“有礼貌的”对立,借助拟声形容那些不说希腊语的异族。古罗马人研习希腊语的同时也学会了这个词及其连带的傲慢,用它来形容所有与自己语言不同的族类,埃及人、腓尼基人、波斯人都概莫能免。然而,恰如宇宙中普遍适行的丛林法则,罗马帝国在扩张的同时也暴露了自己的存在与财富。在公元元年前后那个国家分界混沌的时代,也无怪乎一些其他族群被诱而寻求自己的福地。在利古里亚人(Ligures)还未甘心做别人的雇佣军之前,他们曾是地中海西岸主要的不安定因素。比利古里亚人更剽悍的是高卢人(Gaul),他们在公元前4世纪罗马尚处王权时代之时就火烧过罗马城。公元前58?前51年恺撒对高卢的征战终于使罗马一雪前耻。公元前27年罗马帝国的第一个皇帝奥古斯都(Augustus)建立高卢三行省后,阿尔卑斯山北部这片广袤土地的安定问题似乎得到了一劳永逸的解决。自公元2世纪后,甚至逐渐出现了“高卢-罗马人”(Gallo-Romains)这样的历史名词。曾经桀骜不驯的高卢人被罗马文明如此彻底地同化,以至于历史记载:在公元68?70年的一起大规模北方部落入侵期间,500年前火烧过罗马的高卢人的后人们喊出了这样的口号:“起来!拯救你们自己,也拯救罗马人,解放整个世界!”

不过,罗马帝国真正遭到北方部落灭顶般的南下侵掠还要等到公元4世纪。直至公元2世纪,由于高卢三行省这样的“模范同化区”的存在,罗马帝国的边境地带还很难区分纯粹的罗马人或“蛮族”居住区。当时罗马帝国边境地区的“蛮族”主要是凯尔特人(Celts)、日耳曼人(Germanic)和斯拉夫人(Slavs)。与“变文明了”的高卢人不同,这些“蛮族”较少受到古希腊与罗马文化的影响,仍处于原始社会制度状态,虽然他们只依据长期形成的原始习惯法生活,倒也在相当长的时间里与罗马帝国相安无事。尽管克劳狄一世被毒死、暴戾的尼禄火烧罗马正是在公元1世纪,公元后的这两个世纪依旧在史书上留下了“罗马和平年代”(Pax Romana)的称呼。公元4世纪则注定是罗马帝国命运转折的时期。戴克里先留下的“四帝共治”制度预示了罗马帝国的分裂。395年,罗马皇帝狄奥多西一世(TheodosiusⅠ)去世,他在临终时将帝国分与两个儿子继承。罗马帝国由此分裂为东、西两帝国。东罗马帝国的都城君士坦丁堡(Constantine)是在希腊古城拜占庭(Βυζάντιον)的基础上建立起来的,其最初疆域包括巴尔干半岛、小亚细亚、叙利亚、巴勒斯坦、埃及、美索不达米亚以及外高加索的一部分。这片疆土涵盖大片深受古希腊文化影响的地区,因此尽管拉丁语是帝国的官方语言,希腊语更成为帝国主要的上流社会语言。东罗马帝国仍以古希腊语自称“罗马帝国”(ΒασιλείαΡωμαίων),直到16世纪后历史学者们为方便区分才引入了“拜占庭帝国”(Imperium Byzantinum)的概念。疆域涵盖现今意大利、西班牙、法国、不列颠群岛、中欧和北非的是西罗马帝国。然而,虽然在地理位置上似乎远离现今意大利,拜占庭帝国直至1453年衰亡前很长时间都对罗马周边的土地发挥着杠杆般的影响力。这一力量的来源是罗马帝国分裂前在公元4世纪发生又一重大事件:公元313年,尚奉行“四帝共治”的罗马帝国西部皇帝君士坦丁一世(ConstantinusⅠ)与东部皇帝李锡尼(Gaius Valerius Licinianus Licinius)共同颁布《米兰敕令》(Edictum Mediolanense),宣布基督教合法。最终使基督教成为罗马国教的是狄奥多西一世。君士坦丁一世对基督教显示出的最后一丝犹豫显露出他对包括多神信仰在内的帝国其他合法宗教的保留态度。君士坦丁一世在325年召集普世大公会议(Ecumenical Council)也即第一次世界性基督教主教会议:尼西亚会议(First Council of Nicaea)。会议通过了著名的《尼西亚信经》(Nicene Creed)。该文献对基督教早期阿里乌派(Arianism)和亚他那修派(Athanasius)争端做出了论定,斥阿里乌派为异端。《尼西亚信经》使如今无论是否基督教信徒都熟知的“三位一体”正式成为基督教教义的核心,但君士坦丁一世在这一信仰上的摇摆却足以预示未来基督教会的分裂,而君士坦丁一世本人的皇帝身份也预示东西方教会未来在世俗皇权问题上将持有不同的主张。这些都将成为此后在意大利半岛出现的诸多纷争的潜在雷点。

当然,在公元4世纪后期,无论西罗马帝国还是拜占庭帝国还都无暇过多地争论天上的问题。公元4世纪后期,日耳曼人对罗马帝国的缓慢渗透已演为疾风暴雨式的大迁徙。日耳曼人主要分为东、西日耳曼人两大集团。西日耳曼人主要包括撒克逊人(Saxons)、苏维汇人(Suebi)、法兰克人(Franks)和阿勒曼尼人(Alemanni);东日耳曼人主要指哥特人(Goths)、汪达尔人(Vandals)和伦巴底人(Lombards)。西北欧的西日耳曼人以农耕为生,潘诺尼亚平原(Pannonian Plain)和黑海北岸草原地带东日耳曼人则以游牧为生。然而,时至公元4世纪后期,几乎所有日耳曼族群都在寻觅最近的帝国边境大规模迁入并长期盘踞。西方史书上将引发这场风暴的蝴蝶锁定于一支被西方文字记载为“匈人”(Hun)的西侵族群。公元3世纪前,西方史籍中没有任何关于匈人的记载,待他们出现在西方视线中时,已经是一支从伏尔加河流域东方杀出的劲旅。匈人首先进入东欧大草原至中亚一带斯基泰人(Scy-thians)控制的区域。斯基泰人史称“最早的游牧民族”,善于养马,据说骑术与奶酪等都是这个民族的发明。公元前7世纪斯基泰人曾对高加索、小亚细亚、亚美尼亚以及亚述帝国大举入侵,威胁西亚近70年。中国的甘肃、青海的河西地区也发现过他们留下的历史遗迹。然而这样一个游牧民族似乎也未能挡住匈人西进的步伐。不过,也有一些历史学家认为斯基泰人并非匈人的敌人,恰恰相反,匈人的出现使斯基泰人目光离开了古老而富裕的东方,追随传说中匈人的首领、史籍中有“上帝之鞭”之称的阿提拉(Attila),转向还只是如同后来美国西部一样蛮荒的西方寻求好运。18世纪后有学者提出“匈人”就是中国史书中的“匈奴”,但二者是否有血缘关系或系同一民族即便使用DNA等测试手段也尚无定论。无论这支神秘的匈人来自东方何地,他们给欧洲造成的震撼只有近1000年后蒙古的远征堪比。

据公元6世纪的历史学家约达尼斯(Jordanes)记载:373年前后,匈人经黑海北岸的南俄草原一路烧杀而来,“他们就像完全从地底下钻出来的一样”,“将他们所经过道路两边的东西全部破坏”。东日耳曼的西哥特人(Visigoths)饱受冲击,被迫举族迁徙至罗马帝国东部边境多瑙河流域,其首领之一弗里提格(Fritigern)遣使拜见东罗马帝国皇帝瓦伦斯(Flavius Julius Valens Augustus),恳求准许其率领的20万西哥特人进入巴尔干半岛。瓦伦斯曾经帮助弗里提格获得西哥特人的领导权,作为交换,弗里提格皈依基督教,并多次为拜占庭帝国提供雇佣兵。瓦伦斯接受了弗里提格的请求,希望能用西哥特人来充实帝国军队。然而事态很快失去了控制:大量西哥特人源源不断地迁入多瑙河流域,而帝国在这一地区的兵力又极其薄弱;当一些罗马士兵开始不加掩饰地虐待西哥特移民后,377年,西哥特人暴动了。378年,瓦伦斯御驾亲征迎战西哥特人,却以阿德里亚堡战役(Adrianople)的惨败告终。瓦伦斯本人在溃败的混乱中被西哥特人无意中烧死在一间民房里,或许唯一能令他泉下得慰的是,拜占庭史书给予他“最后的罗马人”(Ultimus Romanorum)的评价。不过“最后的罗马人”真的只是一种修辞用法。自从恺撒在公元1世纪发明了这句感慨后,这句话直到18世纪被“最后”了好几次。美国的建国国父们也曾被形容为“最后的罗马人”。由此可见对“罗马人”的定义仁者见仁。第一个被恺撒“最后”的罗马人正是刺杀恺撒的小布鲁图斯的父亲。以先辈的名讳命名晚辈固然是种纪念乃至生命延续的象征,不过在意大利这片命运纺锤旋转太快的土地上,同样的姓名更容易让人感觉到生命的无常:小布鲁图斯的父亲与他同名,史称“大布鲁图斯”(Marcus Junius Brutus Maior)。大布鲁图斯是现今意大利那不勒斯北部卡普亚(Capua)的建造者,还曾在阿尔卑斯山以南内高卢地区(Gallia Cisalpina)的战役中给恺撒的政敌庞培(Gnaeus Pompeius Magnus)以重创,最终死于庞贝的暗算。如果大布鲁图斯的生平算是对“最后的罗马人”的最初定义,瓦伦斯的野心显示出这一说法确实带有拉丁语式的多种曲折变化可能性。无论如何,拉丁语语法中比古希腊语多了一个夺格:瓦伦斯的惨败夺去了罗马人对周边族群最后的控制权。

首先付出惨痛代价的却是被殃及池鱼的西罗马帝国。与20世纪后的一般概念不同,位于近中东的拜占庭帝国当时无论在财富还是兵力上都远超过西罗马帝国。西哥特人打开了拜占庭帝国的大门,但也只余签订合约之力,休整军队基本靠打劫西罗马帝国。408?410年,西罗马帝国成为西哥特人的狩猎场与取款机,罗马城多次被洗劫乃至焚城。418年末,似乎终于玩腻了的西哥特人迁居西行,在现今法国西南的阿基坦(Aquitaine)建立起第一个日耳曼王国,名为“西哥特王国”(Visigothie Kingdom),而且以“西罗马帝国同盟者”自居。只是西罗马帝国的这位盟友并未帮多少忙,公元5世纪依旧记录了东哥特人(Ostrogoths)、勃艮第人(Burgundians)、汪达尔人(Vandals)乃至匈人阿提拉的军队在西罗马帝国的轮番狂欢。475年,终于有一些异族人听够了西罗马帝国的呻吟。混有日耳曼血统的罗马将军欧瑞斯特(Orestes)攻占西罗马帝国新迁的都城拉文纳(Ravenna),皇帝尼波斯(Julius Nepos)出逃,欧瑞斯特将自己12岁的儿子罗慕路斯·奥古斯都(Romulus Augustus)扶上帝位。只是欧瑞斯特没有料及有黄雀在后。476年,欧瑞斯特的手下奥多亚塞(Odoacer)反叛,欧瑞斯特被杀,罗慕路斯·奥古斯都于9月4日被废黜帝位。史书上以此作为西罗马帝国灭亡的节点,罗马建城者和罗马帝国奠基者双重姓名的佑护显然并没能让罗马摆脱意大利式的命运绳结。

奥多亚塞出身自曾被匈人掳掠的东日耳曼斯基尔(Scirii)部落,早年曾以雇佣兵身份在罗马军队中服役。废黜罗慕路斯·奥古斯都后自立为王,成为意大利半岛上第一个日耳曼国王。在整个西罗马帝国覆灭的过程中,有一支力量的缺失颇令人回味:即便是已经明算账分了家,拜占庭帝国几乎眼看着自己的兄弟帝国被凌迟致死也未免过于冷漠,何况还是由于拜占庭帝国的失误放进了西罗马帝国的第一批杀手。另一方面,自称“意大利国王”的奥多亚塞在罗马近17年的统治似乎并不能简单以“蛮族”标签。即便不曾援手,综合实力占据优势的拜占庭帝国始终保留着任命西罗马帝国皇帝的权力,尼波斯正是被时任拜占庭帝国皇帝的芝诺(Flavius Zeno)任命的最后一位西罗马皇帝。奥多亚塞称王后很快向芝诺表示:承认流亡中的尼波斯的帝位并宣称效忠拜占庭帝国,交换条件是拜占庭方面认可自己意大利国王的身份。芝诺的祖籍据记载是小亚细亚南部、现今土耳其境内的伊索里亚(Isauria),他与公元前生于古希腊的那位哲学家芝诺(Ζήνων ὁ Ἐλεάτης)虽非同乡,但似乎也能很好地领会诸如“阿喀琉斯跑不过乌龟”这类的芝诺悖论。为了拜占庭帝国的稳固,489年,皇帝芝诺废除尼波斯的西罗马帝国皇帝帝位,同时与奥多亚塞达成协议:认可奥多亚塞为意大利国王,而奥多西克承认芝诺为全罗马帝国的皇帝。奥多亚塞先后收复了包括西西里岛在内的意大利各处零散领土。随后,489年,于君士坦丁堡长大的东哥特国王狄奥多里克(Flavius Theodericus)在芝诺支持下侵入意大利,夺取了半岛的大部分地区。493年,奥多亚塞被狄奥多里克诱杀。不仅如此,芝诺的谋略还为公元6世纪拜占庭帝国皇帝查士丁尼一世(JustinianusⅠ)征服北非汪达尔王国(Vandal Kingdom)、意大利东哥特王国(Ostrogothic Kingdom)并重新短暂统一罗马帝国赢得了时间与实力。

或许这就是1000多年后意大利战争时期马基亚维里(Niccolò di Bernardo dei Machiavelli)与他笔下《君主论》原型切萨雷·波吉亚(Cesare Borgia)幼年曾经听说过的故事乃至童话。20世纪的卡尔维诺对意大利不同地区的童话做过简要的评述,某些或许能唤起诸如达·芬奇笔记中类似婴儿与鸢鹰(nibbio)的隐晦记忆:“伦巴第大区的材料很少,使我们无法把握这一地区童话故事的独特魅力,只能感觉到这里突出的是幼儿童话和童谣的色彩,但这些只是‘逗笑’的东西,不是用来正儿八经讲述的……利古里亚大区的童话具有哥特化的想象力和怪诞的风格……撒丁岛没有大部头的童话选集,这里讲故事的方式沉重而平淡,缺乏交流性,还总伴随着犀利的讽刺。”意大利历史学家萨尔瓦托雷利著作中的记述则给后人提供了一种更为清晰的意大利式冷静说明:“西罗马帝国山河破碎——丧失不列颠、非洲、西班牙、高卢,把伊利里亚(巴尔干半岛)让与东罗马帝国——使得意大利与世隔绝成孤立状态,意大利因此又开始获得其杰出的民族个性。当奥多亚塞在意大利时,意大利和西罗马几乎有着同一边界。高卢的罗马民众和西班牙的罗马民众已经脱离出去,同意大利民众再无关系,他们开始同日耳曼入侵者迅速融合。其结果是罗马人和意大利人重又变为同一名词。同化并不意味着罗马人被吸收于意大利人中,恰恰相反:意大利人是罗马人,也即帝国的属民……帝国的理想不仅仍旧存在,而且还以法律形式存在:不仅对于罗马人,而且对于蛮族人来说意大利仍是帝国的一部分。奥多亚塞、狄奥多里克在法律上都自认为是帝国的代理人。高卢和西班牙脱离帝国后,当地罗马民众逐渐与日耳曼驻军融合,随后出现一个新的民族,而意大利没有发生这样的事。”

这种存在感上的分离不能不令后人注意到另一支边缘力量的存在。基督教在罗马帝国日暮之前获得认可,似乎为众生的“你往何处去”(Quo Vadis)问题提供了答案。但罗马帝国的分裂以及西罗马帝国的衰亡反把这个问题重新放在罗马的基督教教会面前。如今人们习惯性地将教皇的权威与梵蒂冈或是罗马联想在一起,然而,325年君士坦丁一世主持召开第一次基督教公会议时,选址是在古希腊文明昌盛期近东安纳托利亚的尼西亚(Nicene),在此地人们看到的理应更多是伊特鲁里亚式的微笑而不是卡拉拉(Carrara)的大理石。毕竟,《圣经·新约》最早的文本是古希腊文,而古希伯来文《圣经·旧约》的“现代”译本在很长时间里也以成书于公元前3世纪左右的古希腊语《七十士译本》(ἡμετάφρασιςτῶνἑβδομήκοντα)为准。1054年基督教教会第一次分裂后,东部属拜占庭帝国的一支自称“东正教”或“希腊正教会”(Ελληνορθόδοξη Εκκλησία),这种称号至少从历史角度来看无可争议。不过,早在罗马帝国分裂之前,更多印欧语系俚俗语言的渗透已经逐渐使古希腊语至少在罗马帝国西部地区逐渐失势。公元5世纪末,圣哲罗姆完成《圣经》的通俗拉丁语翻译修订工作。公元8世纪以后,这套名为《武加大译本》(Biblia Vulgata)的拉丁语《圣经》得到普遍承认,它也成为后来许多其他语种《圣经》的母本,甚至路德版德语《圣经》或英语钦定版《圣经》等力图摆脱罗马教廷影响的版本也不免受其影响。

拥有西方自己文本的《圣经》,这原本是一项水到渠成的学术项目,无意中却成为西方教会自我保护的利器之一,其影响之深远从未来千年后层出不穷的其他语种《圣经》里就可以看出:英国、德国乃至荷兰等地,但凡想与罗马教廷分庭抗礼便以翻译自己语言的《圣经》为象征,以致罗马教会必须在1546年的特伦托宗教会议(The Council of Trent)重新声明《武加大译本》为唯一权威译本。当然,公元5世纪末时的罗马教会还顾不上和那些未来的德国人或荷兰人等玩儿文字游戏。此时教廷在意大利半岛不过刚站稳脚跟一个世纪,却发现半岛上换了一批脾气莫测、经常内部都彼此意见不一致的新主人,颇似不巧赶上改朝换代的使节。后来的事实证明:以“皈依”而获得“蛮族”同盟做法虽然开始于拜占庭式的智慧,但将其发挥到极致的确实是阿尔卑斯山以南的这一端。

罗马教会因为拥有圣彼得(Saint Peter)和他依圣训掌控的“天堂的钥匙”而在初期教会中一直享有极高的威望。罗马主教也一直试图在一些教会事务中扮演权威的仲裁者的角色。325年的尼西亚会议在确定“三位一体”的同时也确定罗马教会列于各地方教会之首。然而,330年,君士坦丁一世迁都拜占庭,将该城改名为君士坦丁堡,又名新罗马。381年,君士坦丁一世主持召开基督教第二次普世大公会议:君士坦丁堡大公会议(First Council of Constantinople)。会议中将君士坦丁堡教区提升为牧首区,而且君士坦丁堡牧首(Patriarcha)的排名仅次于罗马教宗(Papa)。451年召开的第四次普世大公会议甚至立法将君士坦丁堡牧首提升至与罗马教宗并列的首席地位,因此遭到当时罗马教宗利奥一世(LeoⅠ)的强烈抗议。利奥一世认为该法令侵犯了罗马教宗的首席权,拒不承认该法令,因为,罗马教宗之所以拥有首席权是因为他是使徒之长圣彼得(Saint Peter)的继承人。

虽然此时距离东西教会最后的大分裂(Schism)还有600多年,但刚与君士坦丁堡吵过架的罗马教会在面对异族入侵时当然无法指望来自君士坦丁堡的援助。奥多亚塞进驻罗马后,他的“意大利国王”头衔虽然得到了拜占庭的认可,他的信仰却使罗马教会处于更为尴尬的局面。意大利历史学家萨尔瓦托雷利记载:“奥多亚塞是阿里乌派信徒,其手下也多为阿里乌派信徒。但他不过问罗马教会和君士坦丁堡教会关于阿里乌派的纷争,听之任之。奥多亚塞站稳脚跟后几年(484年),罗马教会和君士坦丁堡教会分裂,原因是君士坦丁堡牧首阿卡西乌斯(Acacius)向皇帝芝诺提议颁布通谕,赞成与一性论(Monophysites)和解,否定迦克墩会议(Council of Chalcedon),于是有了长达35年的‘阿卡西乌斯分裂’。奥多亚塞不愿卷入争论,却从罗马教会和拜占庭教会的不和中坐收渔利,因为这一分裂助长了罗马人对君士坦丁堡统治的潜在反感。”“尽管拜占庭的宗教热忱和艺术大量渗透到意大利,但是,恰恰是在教会方面意大利和君士坦丁堡之间很快结怨。拜占庭的皇权教权主义与罗马教廷世俗教权概念以及罗马教廷根深蒂固的最高权威传统发生了冲突。在东方,神学思辨和玄学占上风;在西方,将宗教与伦理教育、社会生活密切联系更为重要。意大利对拜占庭帝国的独立精神就隐藏于(或开始于)这种教会-宗教的对抗之中。”

“伦理教育”确实重要。493年的一场婚礼更改变了罗马教廷与日耳曼人之间的关系。与其他日耳曼部落相比更早进入农耕社会,也更加“罗马化”的西日耳曼的法兰克人相对很少造访南部。他们原本生活在现今比利时一带,当西日耳曼的盎格鲁人、撒克逊人趁欧洲民族大迁徙之势跨海杀入不列颠群岛,法兰克人却由于“守土有功”而被罗马帝国授予“邦联”(foederatus)地位。尽管476年西罗马帝国瓦解、“罗马-法兰克人”同盟受限,法兰克人仍表明忠于罗马帝国。在罗马教会看来,勃艮第人也算是东日耳曼人中还比较可以讲理的,在公元5世纪末罗马最混乱的那段时期,在东望无援的绝望中,教会甚至多次主动邀请勃艮第人前来平乱。尽管勃艮第人也不会空手而归,但勃艮第人征服的地区更好地保存了罗马法并乐于接受基督教文化,因此一场法兰克国王与勃艮第公主之间的联姻对于罗马教会来说是幸运的。更幸运的是,这位勃艮第公主克洛蒂尔达(Clothilde)自幼在天主教环境中长大。也许是“爱情”的力量造就了奇迹,496年的圣诞节,法兰克国王克洛维一世(Clovis Ⅰ)接受洗礼,率全族皈依基督教。509年,克洛维击败盘踞在罗马的西哥特人。令罗马教会尤其欣慰的是,克洛维对在高卢建立法兰克人的统一国家比盘踞意大利半岛更感兴趣,而且他履行了接受施洗前的诺言,在507~511年间组织学者编纂了《萨利克法典》(lex Salica),将罗马法与日耳曼习惯法融合在一起,由此确保了教会对日耳曼人婚姻乃至家庭财产的监管权。

在克洛维受洗的同一年,希腊修士小狄奥尼修斯(Dionysius Exiguus)应教皇邀请来到罗马,将此前的会议法令与教规编成《狄奥尼修斯汇编》(Collectio Dionysiana),这成为西方拉丁教会法的基础。同年教皇格拉修斯一世(Gelasius Ⅰ)更提出“双剑论”:在基督那里,本来是君主、教主合为一体的,但基督深知人的弱点,便在尘世中将这两种职能分开,将两把剑一给君主,一给教主,并令他们互相提携。格拉修斯一世否定了之前罗马皇帝拥有“牧师-国王”双重身份的权力,提出国王在精神事务上服从主教,而主教在世俗事务上服从国王。570年,后世因“圣咏”而颇具盛名的格里高利一世(Gregorius Ⅰ)将“双剑论”进一步升级,将本就拥有“首席权”的罗马主教由“教宗”升格为“教皇”,而“参与世俗政务”成为教皇的重要职责之一。随着因与法兰克结盟而在资金储备方面逐步摆脱对拜占庭的财政依赖,罗马教会逐渐演变为独立的罗马教廷,格里高利一世正式宣布“教皇”称号只属于罗马主教,其他主教不得再称“教皇”。格里高利一世在历史上被称为“最后一个罗马主教,也是第一个中世纪教皇”,至此,罗马帝国的光辉在意大利半岛只余东方的一丝残照,而拜占庭教会中的种种教理争辩由于伦巴底人在地理位置上的阻拦,到达罗马时也只如同隔海喊话,剩不下多少动静,再也无法奈何罗马教会对自己命运的选择。

罗马帝国的灭亡为罗马教廷“教皇君主制”的形成提供了难得的机遇,待754和756年,法兰克国王丕平(Pépin le Bref)两次出兵意大利打败伦巴底人、将夺得的拉文纳(Ravenna)到罗马之间的“五城区”赠予教皇时,罗马教廷的“双剑论”终于有了实际的用场。所谓“丕平献土”包括的土地有:拉文纳的原拜占庭总督辖区、伦巴底人建造的贝内文托公国(Duchy of Benevento)的一部分、托斯卡纳、科西嘉、伦巴底,及中意大利五城(Pentapolis)地区——里米尼(Rimini)、佩萨罗(Pesaro)、法诺(Fano)、西尼加利亚(Senigallia)和安科纳(Ancona)。“意大利”尚未成形,“教皇国”(Civitas Ecclesiae)先行诞生。丕平献上的这些“圣彼得的遗产”(Patrimonium Petri)固然丰饶,但也留下一个棘手的法理问题:既然教皇所统治的领土是由法兰克国王所赠,教皇在世俗政治中是否相应地成为法兰克国王的封建附庸?为解决这一棘手问题,罗马教廷在750至850年之间大胆伪造了一份被称为“君士坦丁献土”(Constitutum Donatio Constantini)的文献,试图以此证明:教皇国所拥有的土地为公元4世纪罗马帝国时期由罗马皇帝君士坦丁一世奉献。该文献说,罗马主教西尔维斯特一世(Sylvester Ⅰ)通过祈祷为君士坦丁一世治好麻风病,然后施与洗礼,君士坦丁一世在受洗后第四天就决定将帝国都城罗马捐赠给罗马教会,重新在博斯普鲁斯海峡(Strait of Bosporus)旁的拜占庭营建新都。该文献还声称,君士坦丁一世不仅向罗马主教捐赠了意大利中部地区,事实上是捐献了整个罗马帝国的西半部领土并赋予罗马主教及其后任世俗统治的权力。

假如可以将教皇国土地的馈赠者证实为无论是其政权还是其本人都已不在世的罗马皇帝,这确实可以成为罗马教会史上最值钱的文件之一。可惜,早在文艺复兴年间,“《君士坦丁献土》实为伪造”就是公开的秘密。这宗文献作为沉默的秘密保留至今,部分原因应该是同样经历着战乱的文艺复兴意大利人清楚:公元5世纪后的教皇们也没有更多选择,既然成为罗马事实上的精神与世俗双重统治者,教皇自然有义务保卫城市,而世俗的保卫方法只能依照世俗的规矩。事实上,随着公元7世纪拜占庭势力在意大利中部的再度衰落,除借助勃艮第和法兰克的力量,罗马教会曾利用军事、外交乃至贿赂等手段抵抗伦巴底人的进攻。在罗马教会的诱导下,伦巴底人曾停止南下罗马,转而集中攻打意大利半岛北部以拉文纳为核心的拜占庭总督辖区。728年,伦巴底国王琉特普兰德(Liutprand)将拉丁姆平原的一些乡村和城镇捐献给罗马主教,这些土地才是教皇国最初的“圣彼得的遗产”。

罗马教会没有急于为《君士坦丁献土》分辩的更重要原因是:一个甚至比君士坦丁一世更伟大的皇帝的死亡一劳永逸地解决了“丕平献土”可能的法理争端。“丕平献土”实际上是一次土地交换:教皇需要罗马,而丕平需要教皇正式承认他代替墨洛温王朝(Merovingian)最后一个君主,取得法兰克国王的合法称号。虽然751年丕平已经被美因茨(Mainz)大主教加冕为新的法兰克国王,然而教皇毕竟总是有些特殊本事。754年,教皇斯蒂芬二世(Stephen Ⅱ)专程前往巴黎为丕平再度加冕并涂油,而且当众宣布今后禁止任何人从非加洛林家族(Carolingian)中选立国王,违者将受到剥夺神职、逐出教门的处罚。事实上后来的罗马教皇曾为不少非加洛林家族的法兰克国王加冕并涂油,但那些都不重要,重要的是罗马教廷天降灵感般地从经卷中发现了那把教皇专属利剑:《旧约》中曾载有最早的先知撒母耳(Samuel)为希伯来人的大卫涂油为王以取代扫罗(Saul),涂油礼(anointing)故而成为上帝通过其代表将统治权授予一个新王的主要象征,即便王权旁落,非经罗马教廷出面不可施礼。丕平成为欧洲第一个由教皇本人涂油加冕的国王,而罗马教廷将“涂油礼”进一步神话为“上帝的意志”,这一概念后来如此深入人心,以至于未来王权衰落时期,各地的贵族首领即使在权力、财富及威望上超过国王也至多举行一些诸如“接受手杖”等简化版的“受封”仪式,绝对不敢施行涂油礼。近20年后,当丕平的儿子查理如同战神一般横扫欧洲大陆,觉得加冕、涂油等老伎俩都不足驯服这头雄狮的罗马教廷祭出了看家的法宝:800年12月25日,查理在圣彼得大教堂被加冕为“罗马皇帝”,史称“查理曼”(Charlemagne)(大帝)。在随后的12年间,查理曼以武力换得了拜占庭帝国对自己皇帝身份的认可,成为真正的“神圣罗马帝国皇帝”(Imperatores Romani Sacri)。

查理曼生前就回报给罗马教会不少他从东方掠回的财富,但他无心中提供的最大回报是:他的后代和他的祖先一样分割了疆土。众所周知,查理曼的帝国根据《凡尔登条约》(Traité de Verdun)被分为东法兰克(La Francie orientale)、西法兰克(la Francie occidentale)与洛泰尔(Lotharingie)三个部分,而它们分别是德国、法国与意大利的雏形。洛泰尔的形状与疆域与现代意大利差异很大,是因为半岛那只靴子中部的教皇国还没有充分发挥它的作用。《凡尔登条约》给未来的欧洲带来了无数混战,却将教皇国从“丕平献土”的法理沼泽中解救出来:在此后的几个世纪中,以法兰克国王直系继承人自居的法国国王往往宣布自己为教廷的世俗保护者,甚至将教廷和教皇由罗马搬迁至阿维尼翁(Avignon),但在欧洲却不再有任何皇帝或国王可以以法兰克帝国唯一继承者的身份对教皇国提出宗主权要求。只是这种始自教皇认可的领土分割与变更游戏从此成为欧洲各大小王室乐此不疲的游戏。“神圣罗马帝国皇帝”的头衔成为最具诱惑力的奖品。丕平与查理曼留下的礼物赋予罗马教廷一个教皇国作为安全圈,但教皇国在意大利半岛中心的位置以及教会确立的“罗马加冕”这条双刃剑规矩有时反倒成为负担,以致后来很多世纪内的罗马教皇不得不体验东方2000多年前周天子的命运:四处是勤王之师,四处也是擒王之敌。丕平因从伦巴底人手中夺回原属罗马的土地被感恩戴德的罗马教皇誉为“罗马教会的卫护者”,但这些并不妨碍丕平的儿子查理曼继位后重新选择与伦巴底人联盟、咄咄逼人地现身在教皇国边境。虽然1239年后法国国王还从罗马教廷得到“教会的长子”(Filsaîné de l'Église)的称号,但随后“阿维尼翁之囚”这类“亲父子明算账”的法兰西式庇护并不少见。法国会成为16世纪意大利战争(Guerre d'Italia del ⅩⅥ secolo)的肇始者绝不奇怪,而这场战争的别名“哈布斯堡-瓦卢瓦战争”则预示来自西班牙、德国等地曾在1000年前混战在意大利半岛的老兄弟们这次也不会闲着。

城邦、王国与国

事实上,作为外交官的画家鲁本斯也并非完全没有触及意大利事务。1621?1630年,鲁本斯创作了组画《玛丽·德·美第奇的一生》(The Marie de' Medici Cycle)。美第奇是一个谈及意大利文艺复兴时永远绕不过去的名词。这个家族源出自现今托斯卡纳首府佛罗伦萨(Firenze)北郊的穆杰洛(Mugello)。这个历史悠久的农耕区最初曾是剽悍的利古里亚人的居住区,随后被早期渡海而来的乐观的伊特鲁里亚人选中。自罗马帝国占领,此地的农耕文明逐渐让步于军营文化。倘若相信地方风土,日后在意大利活跃了400多年的美第奇家族确实堪称体现此地几代文化沉积的卓越样本。美第奇家族是文艺复兴时代著名的文化艺术保护者,由他们委托创作流传至今的名作不计其数,也使他们世代居住的佛罗伦萨成为著名的艺术之城。不过,鲁本斯这套组画并不是为佛罗伦萨而作。《玛丽·德·美第奇的一生》如今收藏于法国卢浮宫,这本身已经能看出委托方当时所在的地域。鲁本斯的委托人确实来自美第奇家族,也即组画标题的主人公玛丽·德·美第奇,只是组画中还有一个耀眼的配角:法国波旁王朝(Bourbon)的国王亨利四世(Henri Ⅳ)。尽管玛丽·德·美第奇是未来法国赫赫有名的“太阳王”路易十四的祖母,而且当时是路易十三的摄政王,但委托创作这套组画时的理由依旧是更加谦逊的“为纪念亡夫亨利四世”。亨利四世于1610年被一名狂热的天主教徒作为“异端”刺杀,然而甚至在法国大革命后都享有波旁王室中难得的“贤王”口碑。亨利四世原属西班牙境内纳瓦拉王国(Navarre)的继承人,因法国的瓦卢瓦王朝(Valois)无嗣才改宗天主教成为波旁王朝的第一任国王。玛丽·德·美第奇委托创作组画是在她与首相黎塞留(Armand Jean du Plessis de Richelieu)发生激烈冲突的时期,1630年她被黎塞留以路易十三的名义驱逐出宫,而组画最后一幅倒是象征母亲玛丽·德·美第奇与儿子路易十三之间相互宽容和解的《真理的胜利》(The Triumph of Truth)。

玛丽·德·美第奇与同族先辈凯瑟琳·德·美第奇(Catherine de’ Medici)据说是最早将意大利承继的地中海式宴乐生活带到法国的人,也是意大利在法国王室历史上唯一留名的两位皇后。然而从玛丽·德·美第奇敢于与铁血权相黎塞留对抗来看,两位意大利皇后带给法国乃至整个阿尔卑斯山以北的欧洲的绝不仅仅是宴乐。1533年嫁给还是王子的亨利二世(Henri Ⅱ)的凯瑟琳·德·美第奇面对的是更困难的政局处境:她丈夫钟爱的是法国历史上著名的情妇“普瓦捷的戴安娜”(Diane de Poitiers),她的儿子弗朗索瓦二世(Francis Ⅱ)的妻子是以偏执著称于史的苏格兰女王玛丽·斯图亚特(Mary Stuart),而她的叔叔是那位拒绝批准英国国王亨利八世(Henry Ⅷ)和他第一任妻子离婚、最终导致英国教会与罗马教会分裂的罗马教皇克莱孟七世(Cle-ment Ⅶ)。最后但绝非不重要的是:凯瑟琳·德·美第奇的公公是弗朗索瓦一世(Francis Ⅰ)——那位在意大利战争末期执著于和西班牙的神圣罗马帝国皇帝查理五世(Carlo Ⅴ)一争天下、前辈与英国有“百年战争”世仇的法国瓦卢瓦王朝(Valois)后裔。也正是他将达·芬奇和他的《蒙娜丽莎》带回了法国。

的确只有这样繁琐的裙带介绍才能让与地中海距离太远的后人们了解:拥有过类似于大汉帝国的东方智慧的这片半岛居民也曾在为期近60年的意大利战争后面临“出塞”的抉择。《马可·波罗游记》成文于距意大利战争两个世纪的1299年,而20世纪的德国裔历史学家吉尔伯特(Felix Gilbert)在《马基雅维里和圭奇阿尔迪尼:16世纪佛罗伦萨的政治和历史》(Machiavelli and Guicciardini:Politics and History in Sixteenth-Century Florence)中的这段阐述以东方眼光来看颇有些“馅饼”式的熟稔:“意大利城邦国家及意大利人视意大利半岛为一个独特的整体,认为意大利在各方面优越于欧洲其他各国,在地理上有大自然赋予的阿尔卑斯山作为天然屏障,欧洲其他国家干涉意大利事务虽然不是不可能的,但至少也是不合情理的。”不过意大利终归是一张外露的比萨饼,同处20世纪的意大利历史学家萨尔瓦托雷利的这些陈述更显示出意大利半岛素有的淡定:“在伦巴底时期,至少在伦巴底后期以及法兰克时期和封建时期,的确不能说土著意大利居民完全被排除在政治生活之外。伦巴底和法兰克统治者都是外国人,他们在定居意大利后还长期保留着与意大利不同的民族意识。只要回忆一下伦巴底首领琉特普兰德对定居意大利的日耳曼人和罗马人做的明确对比就够了。他认为罗马人的民族意识绝对薄弱。世俗国家权贵和封建权贵都是伦巴第人、法兰克人和日耳曼人;教会权贵也大多是外国人。法兰克人和日耳曼人在上层贵族中占优势;伦巴第人主要是中小贵族。1000年左右,伦巴第人与罗马人似乎已相互同化,称为‘意大利人’,而德国人或条顿人却成为外国人和外国统治者的高层代表。”“德意志国王、意大利国王和帝国皇帝的统一建成了‘日耳曼民族的神圣罗马帝国’。然而在意大利王国,一个时期中仍保留着国王由大领主选举。意大利和德意志的两顶王冠虽统一在一起,但各王国仍保留本身的法律和习俗。”

说起“各王国仍保留本身的法律和习俗”,其源泉在于罗马帝国的遗留。公元6世纪中期,拜占庭帝国皇帝查士丁尼一世出兵击溃东哥特王国,并将《民法大全》(Corpus Juris)带回意大利。此后拜占庭帝国在意大利统治的核心地区直接使用罗马法。即便当伦巴第人携带自己的法令重新杀回,拜占庭帝国在意大利的统治终结,执法时仍然依照日耳曼惯例实行“属人”而非“属地”原则,即罗马法与日耳曼法并存:虽然同样是在罗马,罗马人应用罗马法,日耳曼人应用日耳曼法。更准确地说,各日耳曼部落的法律原则上都只对本部落人具有效力。查理曼统一欧洲后实行的采邑(benefice)改革彻底改变之前无条件封赠土地的制度,实行有条件的分封;受封者必须服兵役和履行纳税等臣民义务,分封的领土只限终身不得世袭。一套与罗马帝国截然不同但为今人所熟悉的职衔就此诞生:每一座城市由一位伯爵(comes)辖制,而每一组城市由一位公爵(dux)统管。日耳曼人从罗马人身上学到了“城邦”概念,以此来取代本部族早期更为狭隘的“公社”(March),只是他们实际建立的是本质上完全不同的家族“城堡”,如同日后卢梭在《论法的精神》中所说:“日耳曼人放松了对社会基层的控制,与之相对的是他们也没有很好地维护君主或者是联盟领袖的权威,既然日耳曼法中团体本位的团体仅指家庭、氏族(部落)到后来的城市(希腊人的城邦制度和罗马的行省制度给日耳曼人提供了很好的借鉴),日耳曼社会逐渐趋向于多极并立,甚至于后来的诸侯林立。”

由于其特殊的历史与地理位置,16世纪意大利战争期间意大利半岛的权利分割状况成为比阿尔卑斯山以北更具古风残留的样板,而这也使这场即将改变意大利面貌的战争更具戏剧性,以致未来哪怕拿破仑的铁骑翻山而至后一厢情愿的版图划分都显得过于幼稚。16世纪的意大利战争初起于俗套的“那不勒斯王国问题”。如同很多21世纪的历史剧中套用的经典台词:“人人都宣称拥有那不勒斯的所有权。”当然,叫嚣最凶的还是来自未来意大利将与之联姻的西班牙与法国。

在卡尔维诺的童话概念中,意大利中部与南部的童话差异最大的是双方对于王权的概念。卡尔维诺的表述是:“在一个幻想的世界里,讲故事的人或多或少都可以从容地驾驭他们的故事,然而即便是这样,他们也会以历史经验作为理论的依据……我们来看两种不同的表达方式,看看在西西里和托斯卡纳的童话中人们是如何讲述国王的。一般来说,出现在民间童话中的宫廷都是一个泛泛的、抽象的概念,是权力与财富的模糊象征。然而在西西里,国王、宫廷和贵族却是十分明确、具体的制度,有等级之分,还有一套繁缛的礼节和道德规范:这是一个完整的世界,人们为它创造了一整套专门的词语,那些目不识丁的老妇们对这些了如指掌。‘从前西班牙国王有一个左侍卫和一个右侍卫……’‘他命一个仆人去把所有的贵族、骑士和谋臣都叫来……’这是西西里童话的一个特点,即国王在征求内阁大臣的意见之前,不能做出任何重大决定。”“然而在托斯卡纳,尽管人们在很多事情上要比西西里人懂得多,但对于国王托斯卡纳人却知之甚少,所有的了解也不过如此:‘国王’只是一个普通的词,不含有丝毫制度的观念,它只用来创造一种富足的生活条件,当人们说到‘那位国王’时,就和他们说‘那位先生’一样,与特权、宫廷和等级制度的观念毫不相干,也不涉及国家领土的问题。所以人们就可以遇到这样的事:一个国王是另一个国王的邻居,他们可以从窗口看到对方,他们相互探望,就像两个安分守己的平民百姓。”

后世的史书给这种童话赋予了更加残酷的背景。至少在意大利战争期间,“视意大利半岛为一个独特的整体”的有五支力量。争夺核心所在的那不勒斯地处意大利半岛南部,历史上曾为“Italia”名称的核心地带,而且曾为与以古希腊文明为代表的近东文明发祥区,但在战火起时已是西班牙的阿拉贡王室(Reino de Aragón)的控制地域,号称“那不勒斯王国”(Reino de Nápoles)。阿拉贡王室源起自位于西班牙东北部的阿拉贡河(Río Aragón)河畔,该地区历史上曾有西哥特人与阿拉伯人在此盘踞,最后让位于当年无往不胜的法兰克人。阿拉贡的势力在现今西班牙所在的伊比利亚半岛(Ibérian Peninsula)不断扩展,待1276年征服了西西里与撒丁岛,阿拉贡王国已经成为地中海不可忽视的强国。1416?1458年,阿拉贡王国征服了那不勒斯,王国版图扩大到意大利半岛。但是,那不勒斯地区在历史上曾经属于“神圣罗马帝国”的领地,而这一帝号又曾短暂地属于来自德意志的霍亨斯陶芬家族(Hohenstaufen)。霍亨斯陶芬家族无嗣后,那不勒斯的统治权通过血缘继承关系转移到远在法国西北部的安茹家族(Anjou)名下。熟悉欧洲史的人都知道:欧洲的事情一沾惹上安茹家族就麻烦。因为这个家族出了那名征服不列颠的诺曼底公爵(ducs de Normandie),由此历经“百年战争”都没能彻底解决的英法之间领土所有权归属问题成了欧洲的千年噩梦。“安茹”一词几乎成为欧洲任意角落中的小领主突然跳出来索要距离他千山万水的另一片土地的合理借口。如此历史沿革证实了那句话:“人人都宣称拥有那不勒斯的所有权。”如果再考虑到当时英国国王亨利八世的第一任王后全名是“阿拉贡的凯瑟琳”(Infanta Catalina de Aragón y Castilla),也即凯瑟琳·德·美第奇的叔叔教皇克莱孟七世即将面对的那位苦主,意大利靴子头里的这处字母战争就更加热闹。当然,一无是处的地方是不会有人抢冠名权的。如同南京大学历史学者周桂银在《意大利城邦国家体系的特征及其影响》中所说:“那不勒斯因为两个方面的原因而在意大利体系中拥有重要地位。其一,它的领土相对广阔,同时拥有较为强大的舰队,在西地中海与热那亚(Genova)等争夺着海上和商业利益。其二,那不勒斯将商业和财政控制在国家手中,可以聚敛战争所需的巨额财富。”当时统治那不勒斯王国的阿拉贡家族本身的修为也确实令人恨不得除之而后快。布克哈特(Jacob Christoph Burckhardt)的名作《意大利文艺复兴时期的文化》(Die Kultur der Renaissance in Italien)中将他们描述为“从未见过的最残暴、最恶劣、最刻毒、最卑鄙的人”。

与那不勒斯形成鲜明对比的是半岛北部的米兰、威尼斯以及中部的佛罗伦萨。在意大利战争爆发时,这三家的全名分别是米兰公国(Ducato di Milano)、威尼斯共和国(Serenissima Repubblica di Venezia)以及佛罗伦萨共和国(Repubblica Fiorentina)。在经历过中世纪刺猬战式的彼此伤害后,这三家甚至跨越政体上的不同于1454年8月30日在威尼斯签订协议,建立“意大利联盟”(Lega Italica)。协议规定结盟各方相约维持各自的领土现状,一致同意通过集体军事行动反对任何侵略;一旦发生战争或面临战争威胁,缔约国应立即进行多边磋商和集体谈判,如果缔约国之一对另一缔约国发动进攻,即被同盟开除并受所有其他缔约国的集体制裁。联盟协议是开放性的,欢迎其他国家加入,而且特别提出要求教皇国和那不勒斯也应遵守条约义务

但其实谁都知道那不勒斯难以指望,而如其历史根源所决定的,教皇国扮演着意大利半岛地位最为独特的一支政治力量。意大利战争爆发时出任罗马教皇的是亚历山大六世(Alexander Ⅵ)。亚历山大六世出生于伊比利亚半岛东海岸的巴伦西亚王国(Regne de Valencia)的一个贵族家庭。巴伦西亚王国所辖疆域历史上曾经是摩尔人称为“泰法”(?ā'ifa)的穆斯林小王国,1237年成为阿拉贡王国的一部分,但享有高度的自治权,使用特立独行的加泰罗尼亚语(Catalan)。亚历山大六世的父亲属于当地古老的波吉亚家族(Borja)的一个旁支,他实际上娶了自己的远房堂妹,1431年有了未来将以“亚历山大六世”名号留史的儿子罗德里戈(Roderic Llan?ol de Borja i Borja)。罗德里戈与教廷结缘始自他的叔叔:世俗名为阿尔方(Alfons de Borja)的加里斯都三世(Pope Callixtus Ⅲ)。加里斯都三世在位仅三年,却倒霉地赶上了处理圣女贞德(Joan of Arc)的问题。罗德里戈在竞选教皇位置时投入的大量精力与财力就显示出他比自己的叔叔眼光高远得多。罗德里戈是文艺复兴时期最具争议的教皇,即便是以最善意的眼光来看,曾在古老的博洛尼亚大学(Università di Bologna)学习法律、拥有教会法学博士学位的罗德里戈更像一名头脑清晰的法学家、外交家乃至政治家,而不是一位教皇。在意大利战争爆发的前一年,他刚以教皇的权威与外交家的头脑协调了葡萄牙与西班牙各自海外扩张的疆域,制定了对后世影响深远的“教皇子午线”(Papal Meridian)。史书中对罗德里戈最大的指摘是:企图使教皇选举制变成世袭制,使教皇国成为君主国;抛弃宗教义务的束缚而任意选择同盟,利用法国乃至“异教”如土耳其等境外力量的支持来巩固教皇国,同时借助意大利的分裂使意大利更加分裂。“教皇虽然无力统一意大利,却有足够的力量阻止别人去统一它。”

然而,平心而论,当时甚至还没拥有后世著名的瑞士雇佣兵卫队的教皇国其实没有做比其他城邦糟糕太多的事,甚至神话般的毒药坎特雷拉(Cantarella)相形之下也未必那么臭名昭著。在布克哈特看来,米兰大公的专制统治才体现了15世纪真正的意大利性格。当时统治米兰的是斯福尔扎家族(Sforza),该家族的洛德维科(Ludovico il Moro)被布克哈特形容为“当时暴君的最完整典型”:“他几乎解除了我们道德判断的武装。尽管他所用的手段非常不道德,但他使用它们的时候却非常坦率。如果有人对他说‘一个人不仅在选择目的上而且在选择手段都要在道德上负责任’,大概没有人会比他更感到惊异。他一定还会认为,他曾在可能的范围内避免过于任意地使用死刑已经是一种非凡的德行。他心安理得地接受了意大利人对他的政治天才所表现的几乎是使人难以置信的尊敬。在1496年,他曾吹牛说,亚历山大教皇是他的宫廷住持,马克西米利安皇帝是他的雇佣兵队长,威尼斯是他的管家,法兰西国王是他的仆从,来去必须听他的命令。”米兰悠久的历史和独特的地理位置确实足以使它的统治者偶尔得意。尚且名为“Mediolanum”的米兰曾于286?402年扮演过一个多世纪西罗马帝国首都的角色,公元5世纪后盘踞此地的强悍的伦巴底人不仅使自己的族名成为意大利西北部这片平原的名称,而且以自己的语言改变了米兰名称的含意:米兰在中世纪时期被称为“Mailand”,来源于凯尔特语的“Mid-lan”,意为“平原中心”。此地的富庶与地理位置的重要性甚至足以让拿破仑后来将米兰定为他心目中的意大利王国的首都。罗马帝国与伦巴底文化的交锋还使米兰公国成为“雇佣兵(condottieri)消费”的高端客户,斯福尔扎家族本身就是雇佣兵队长出身,洛德维科所吹嘘的“马克西米利安皇帝是他的雇佣兵队长”也并不完全为假。洛德维科口中的“马克西米利安皇帝”实际上是德国哈布斯堡家族的马克西米利安一世(Maximi-lian Ⅰ)皇帝,而德国是当时最大的瑞士雇佣兵代理销售点。雇佣兵的装备需要雇主提供,因此米兰又成为当时欧洲最大的盔甲生产地。达·芬奇的那封自荐信正是写给洛德维科的,后来他在1482?1499年效力于米兰大公的朝廷。如同文艺复兴时期的很多统治者一样,洛德维科或许是矛盾地看中了达·芬奇作为画家而不是军事工程师的才华。关于洛德维科对于他的廷臣的要求,布克哈特有这样的描述:“作为一个独创事业的人,他迫切希望同所有和他一样靠个人才能而取得地位的人(学者、诗人、艺术家、音乐家)都建立联系。他所创造的大学与其说是为了学者们教学,不如说是为了他自己的目的;他对于围绕在他周围的那些知名之士留意的不是他们的名望而是他们的交际和效劳。可以肯定,他对布拉曼特(Donato Bramante)的待遇最初是微薄的。另一方面,达·芬奇则到1496年为止一定得到了适当的报酬——除此之外,如果不是出于他的自愿,还有什么能够使他留在这个朝廷里呢?在那个时代里,没有人能够比列奥那多有更广阔的世界。如果说洛德维科性格里较高贵的成分缺少证明,那么这位令人莫测的大师在他的朝廷中的长期停留就是个证明。”1496年的夏天,达·芬奇曾致信洛德维科抱怨“我非常烦恼,你本应该发现我很缺钱”,不过这似乎并未影响他在米兰继续停留了3年,临走前留下了一幅《最后的晚餐》(Il Cenacolo or L’Ultima Cena)。

相形之下,虽然同处交通要冲,以“共和国”形式存在的威尼斯却没有米兰这么咄咄逼人。威尼斯经历过自己痛苦的日子,这片在盐水潟湖上人工搭建出的城市最初的居民是为逃避日耳曼人攻击而远离故土的罗马难民。公元9?12世纪期间,威尼斯发展为城邦,位于亚德里亚海顶端的战略性地位让威尼斯的海军与商业力量逐渐在意大利成为首屈一指。13世纪后期、马可·波罗出生时的威尼斯已经带有几分罗马帝国盛期东西方文化与资源和平交流共处的恢弘味道。与东方世界的频繁联系不免使威尼斯人经常幻觉置身意大利半岛之外,而早期意大利式的“分而治之”外交政策正是起源自威尼斯那些精明的商人政治家头脑。如同布克哈特所说:在对外政策上,威尼斯对意大利的四分五裂乐观其成,它避免卷入永久的同盟,但同时认真对待其他城邦国家的每一次结盟和战争。然而,树大毕竟招风,当威尼斯人目光向下、小心察看意大利半岛上各枚棋子的移动时,他们忘记身后也有无数眼睛窥视着威尼斯自身的财富与出海口。后来的史实证明,“东西交汇”这一优势同样成为威尼斯衰落的原因:当意大利战争后期引来奥斯曼土耳其帝国,威尼斯的领土被从东方而不是它所担心的南方侵占,欧洲传统的贸易航线受到威胁。与此同时,西方正在教皇亚历山大六世划定的航海圈中探险的西班牙与葡萄牙终将发现新航线,威尼斯即将失去它曾经独揽的东西贸易大权。

佛罗伦萨名为共和国,实际权力长期掌握在美第奇家族手中。美第奇家族或许如同一些历史学家推测的那样是药剂师出身,但他们在盛期以精通银行业著名,因此具备与威尼斯一样的商业政治头脑。英国国际关系学家沃森(Adam Watson)的著作《国际社会的演变》(The Evolution of International Society:A Comparative Historical Analysis)中记载了达·芬奇早年的保护人洛伦佐·德·美第奇(Lorenzo de’ Medici)与米兰公国斯福尔扎家族创始人弗兰切斯科(Francesco I Sforza)在“意大利联盟”(Lega Italica)诞生前的一段谋划。弗兰切斯科警告洛伦佐:威尼斯在意大利半岛的不断扩张有可能超越其他城邦国家,成为意大利的仲裁者,他因此邀请佛罗伦萨一起出兵,在征服威尼斯后共同瓜分其领土与财富。洛伦佐的答复则是:限制威尼斯扩张是正确的,但消灭威尼斯对两国安全及意大利的均势有百害而无一利,因为威尼斯的存在既可以阻止意大利任何一个城邦占据整个波河流域,又可以作为牵制教皇国、神圣罗马帝国、法国乃至土耳其人的屏障。

美第奇家族的外交理念很明确:如同银行收支一样,意大利的版图应该保持一种平衡。不过,当1494年意大利战争爆发时,美第奇家族已经无力左右意大利的政局。当时掌管佛罗伦萨政权的是家族中史称“不幸者”的皮耶罗(Piero di Lorenzo de’ Medici)。法国大军杀进意大利半岛后,皮耶罗试图延续家族流传下来的“平衡”政策,拒绝了米兰、罗马乃至那不勒斯提出的任何同盟要求,在法国大军兵临城下时以不战不退、直接投降的方式满足了法国国王查理八世的所有条件。佛罗伦萨居民原本就因苦修士萨佛纳罗拉(Girolamo Savonarola)宗教改革的煽动而对美第奇家族不满,投降的消息传来更是引发了全城暴动。皮耶罗不得不逃亡。佛罗伦萨建立起萨佛纳罗拉的“宗教共和国”。

始终秉承着希腊与罗马古风的佛罗伦萨自1115年起就以“共和国”为名,被称为“正义旗手”(Gonfaloniere di Giustizia)的最高司法长官是民选产生的最高统治者。萨尔韦斯特罗(Salvestro Alammano de’ Medici)是有史可查的美第奇家族中的第一个人,他在1378年轰动佛罗伦萨的“梳毛工起义”(Tumulto dei Ciompi)期间当值“正义旗手”,因有效恢复城内秩序而备受拥戴,只是这并不能使他免于在民选政府1382年垮台后被逐出佛罗伦萨的命运。15世纪初,萨尔韦斯特罗的堂弟乔凡尼(Giovanni di Bicci de’ Medici)以银行业复兴了家族。乔凡尼压赌教皇终将从阿维尼翁回到罗马并向教皇提供赞助,使罗马教廷后来成为佛罗伦萨银行业的重要客户,由此带给全城的繁荣,使美第奇家族以“功臣”的身份在后来的近一个世纪里都被尊为佛罗伦萨的实际统治者。“不幸者”皮耶罗的父亲就是洛伦佐。洛伦佐幼年的希腊语教师以及终身挚友是斐奇诺(Marsilio Ficino)。斐奇诺是美第奇家族收留的流亡希腊学者之一,为意大利文艺复兴时期最重要的翻译家与神哲学家、新柏拉图主义(Neo-Platonism)的捍卫者,他提供的柏拉图和其他古希腊作家著作的拉丁译本给文艺复兴时代人文主义确立了学术标准。更简短而通俗的介绍是:斐奇诺最早提出了“柏拉图式爱情”。从小伴着古籍长大的洛伦佐想必对古希腊也有着柏拉图式爱情,而柏拉图的《理想国》他想必也不会陌生。柏拉图的理想政体模式是“依靠德性,建立在知识和真理之上的贵族政体”(αριστοκρατία, aristocracy)。《理想国》中描述了包括“贵族政体”在内的五种政体周期循环的理论:贵族政体由于对生育的无知,导致人口素质下降、私有财产和家庭产生,自由人变成奴隶,从而退化为勋阀政体(τιμοκρατικό,timocracy);勋阀政体对军功、荣誉和金钱的迷恋导致少数人聚敛大量财富,从而退化成寡头政体(ολιγαρχία,oligarchy);寡头政体以财产决定地位,导致穷人对富人的憎恨,从而平民政体(δημοκρατία,democracy)取代寡头政体;由于平民政体过度崇尚自由,导致秩序丧失、道德沦丧,使得极权政治具备产生的土壤,从而僭主政体(τυραννία,tyranny)取代了平民政体;僭主政体完全凭僭主的意志行事,极权的专制走到尽头又使贵族政体有了产生的可能。倘若洛伦佐地下有知,看到如今人们评述美第奇家族在佛罗伦萨共和国扮演的角色时更经常使用的是“僭主”(tyrant),不知他会作何感想。

不过,意大利毕竟不再是一个能被古希腊学说主导的半岛了。达·芬奇离开故乡佛罗伦萨前往米兰是在1482年,这也正是苦修士萨佛纳罗拉首次来到佛罗伦萨的年份。达·芬奇在米兰滞留17年或许也并不只是因为洛德维科的招待,以他对天地万物的通晓,当然不会情愿让自己的作品面临在佛罗伦萨广场上被一把本身也不低调的“虚荣之火”焚为灰烬的命运。1499年,达·芬奇离开米兰后回到了故乡佛罗伦萨。当时萨佛纳罗拉的“宗教共和国”已经终结,美第奇在罗马教廷的投资再一次收到了利息:1497年,教皇亚历山大六世将萨佛纳罗拉开除教籍;1498年,萨佛纳罗拉被作为异教徒在他点起过焚烧艺术品的“虚荣之火”的同一广场上被烧死。不过,美第奇家族直至1512年才重返佛罗伦萨,此时意大利战争已接近末期。习惯了美第奇家族提供的舒适生活的佛罗伦萨人在新鲜劲儿过后很快厌烦了萨佛纳罗拉严苛的苦修式生活,恰如14世纪末那场梳毛工起义的结局一样:对秩序与富足的要求成为更高的精神追求。佛罗伦萨在萨佛纳罗拉被烧死后至1512年经历了14年古典意义上的共和国时期,对皮耶罗的驱逐也并没有让新生的共和国政府觉得最终与法国军队联盟有什么违和。不过,达·芬奇在新政府治下只在家乡停留了不到3年,1502年,达·芬奇前往教皇国北部边境的切塞纳(Cesena),准备为一位在当时与未来都同样神奇的人物效力:凯撒·波吉亚(Cesare Borgia)。在《意大利文艺复兴时期的文化》中,在记述达·芬奇在米兰洛德维科大公处经历的结尾处,布克哈特还曾有这样的评述:“列奥那多后来为凯撒?波吉亚和弗朗索瓦一世效劳,大概是由于他对于这两个人的不寻常的和动人的性格感兴趣。”

欧洲史学界有“1494年一代人”的说法,提出16世纪初的西方历史观进入了一个转折时期,其关键推动力就是意大利战争:这场几乎影响整个西欧的持久战争促成了欧洲政治意识形态的嬗变,“1494年一代人”被战争造就,同时反过来造就了那个时代的“新政治”的见解。马基雅维里是“1494年一代人”中名声最显赫的,只是后人经常忽略达·芬奇也应该是“1494年一代人”。当1502年50岁的达·芬奇、33岁的马基雅维里与27岁的教皇亚历山大六世私生子凯撒·波吉亚并排出现在教皇国的战场前沿时,气场几乎可以秒杀21世纪任何以叠用明星而制造效果的剧情大片。

教皇亚历山大六世是基督教历史上第一位公开承认自己与情人有子嗣的教皇,而且在教廷中丝毫不加掩饰地为自己的儿子安排要职。凯撒·波吉亚则是基督教历史上第一个主动请辞的神职人员。1498年,当意大利战争随着法国国王查理八世之死进入第二阶段,凯撒·波吉亚辞去罗马教廷枢机主教的职务,由教皇亚历山大六世重新任命为教皇国的军事统帅。再无神职牵挂的凯撒·波吉亚以“枢机主教”职务作为贿赂收买了法国鲁昂(Rouen)大主教,顺利与纳瓦尔王朝联姻,以此获得了法国新国王路易十二(Louis Ⅻ)赐予的瓦伦提诺公爵(Duc de Valentinois)爵位以及一支由法国派遣的瑞士雇佣兵团。1499?1503年是凯撒·波吉亚权力的巅峰,而意大利战争第二阶段最大的赢家莫过于罗马教廷。凯撒·波吉亚率领300名骑兵和得自法国的4000名雇佣兵组成的瑞士卫兵团打赢了三次闪电般的战役,凯撒·波吉亚成为教皇国北部包括托斯卡纳和拉文纳在内的古老而富有的罗马涅地区(Romagna)的主人,将当地的贵族逐出他们零散割据的城市,在这一区域内建立了秩序和统一。一时间意大利几乎所有城邦都被纳入教会国的控制下,而凯撒·波吉亚冷酷奸诈、不择手段的声名也遍及岛内。

马基雅维里以一部《君主论》毁誉参半地被后人铭记至今。《君主论》的原文标题也可以直接理解为“王子”。马基雅维里的故乡同样是佛罗伦萨。得以接触凯撒·波吉亚时,马基雅维里正出任佛罗伦萨共和国第二国务厅(Se-conda Cancelleria della Repubblica fiorentina)秘书,负责外交和国防,因此得以经常出使各国、拜见众多掌权者。后世学者普遍认为,马基雅维里正是以凯撒·波吉亚的生平事迹为原型完成了这本意大利式“权力厚黑书”。马基雅维里在《君主论》里毫不掩饰地对凯撒·波吉亚给予高度赞赏:“当我回顾公爵的一切行动之后,我认为他不但没有可以非难之处,更让我觉得应当像我所做的这样将他铭记书中,让那些由于幸运或者依靠他人的武力而取得统治权的一切人效法,因为他具有至大至刚的勇气和崇高的目的,他只能采取这种行动,舍此别无他途,只是由于亚历山大六世的短命和他本人患病,才使他的宏图终成画饼。”

《君主论》成书于1513年,其时凯撒·波吉亚与他的父亲亚历山大六世都已去世。亚历山大六世病逝时82岁,说“短命”应该只是指他在教皇任上只待了11年。凯撒·波吉亚阵亡沙场时31岁,当选枢机主教时只有18岁。亚历山大六世为自己儿子和自己的教皇称号同时选择了名震四方但抱憾而终的古代君主姓名,在后人看来倒难得地潜藏着一丝谦逊。写作《君主论》时马基雅维里也正处于“英雄气短”之际。他曾经四处出使游说,力图避免将佛罗伦萨拖入战争,同时加强共和国的武装以自卫。然而美第奇家族1512年在新教皇尤利乌斯二世(Julius Ⅱ)的军队支援下攻陷了佛罗伦萨,共和国随之瓦解。1513年,马基雅维里被美第奇家族以密谋叛变的罪名投入监狱,虽然三个星期后被释放,已然一贫如洗。马基雅维里生命剩余的14年用于隐居写作,58岁时潦倒离世。马基雅维里去世6年后,1533年美第奇家族的亚历山德罗(Alessandro de’Medici)由自家亲戚、时任教皇克莱蒙七世(Clement Ⅶ)封为佛罗伦萨世袭公爵(duca di Firenze),佛罗伦萨共和国就此终结,佛罗伦萨公国诞生,直至18世纪。洛伦佐·德·美第奇曾经熟知的柏拉图“五种政体周期循环理论”,如同有古希腊亡灵在冥冥中窃笑一般拿洛伦佐的家乡做了一次试验场。

然而毕竟有与洛伦佐同乡的马基雅维里留下过这样一段话:“如果为了表现摩西的能力,必须使以色列人在埃及成为奴隶,为了认识居鲁士精神的伟大,必须使波斯人受梅迪人压迫,为了表现忒修斯的优秀,必须使雅典人分散流离;那么在当代,为了认识一位意大利豪杰的能力,就必须使意大利沉沦到它现在所处的绝境,必须比希伯来人受奴役更甚,必须比波斯人更受压迫,必须比雅典人更加流离分散,既没有首领,也没有秩序,受到打击、遭到劫掠、被分裂、被蹂躏,并且忍受了种种破坏……请你的显赫王室,以人们从事正义事业所具有的那种精神和希望,去担当这个重任,使我们的祖国在她的旗帜下日月重光,在她的指示下,我们可以实现诗人彼特拉克的话语:‘反暴虐的力量,将拿起枪/战斗不会很长/因为古人的勇气/在意大利人的心中至今没有消亡。’”如今人们觉得彼特拉克(Gran-cesco Petratca)颇为古远,在马基雅维里的时代看来不过是位略早的先人。彼特拉克和但丁曾经宣称:一个共同的意大利是她所有儿女的最崇高的奋斗目标。

16世纪这场意大利战争的结果如同之前与之后即将发生在意大利半岛上的多次战争一样,首先是将半岛内的版图格局如同比萨饼一样重新更换了馅料的排列组合或增加了异国口味。但是,1502年达·芬奇为证实自己的能力而向凯撒·波吉亚展示的一张手绘地图暗示出某种质变正在发生。达·芬奇展示的是一幅罗马涅地区名叫伊莫拉(Imola)的小镇的鸟瞰地图。这幅地图保存至今,如同达·芬奇的许多作品一样,没有人知道他是如何在那个没有航拍技术的年代完成如此“现代感”的地图。凯撒·波吉亚当即将达·芬奇录用为首席军事工程师兼建筑师。意大利半岛的居民已经太长时间只熟悉那种只从山的这一边望向海的那一边的视角。16世纪意大利战争虽然最后令马基雅维里痛心“当一支军队全是意大利人的时候,它遇到考验总是失败”,但战争在阿尔卑斯山上打开的无形缺口却如同换了视角的地图一样,将这个半岛纳入了更广泛的版图。此次意大利战争最后的赢家是曾经被米兰大公嘲笑的哈布斯堡家族。拥有“神圣罗马皇帝”封号的马克西米利安一世绝不只是会买卖雇佣兵,他以德国式儒雅方式在战争间隙缜密地与欧洲各国联姻,利用法定继承最终在西班牙培育出一个后人不知该以何种语言称呼他的怪胎——查理五世。查理五世拥有的“神圣罗马帝国”是罗马帝国灭亡后短期面积上最大的欧洲中心帝国,其极盛时期的疆域包括如今的德意志、奥地利、意大利北部和中部、捷克、斯洛伐克、法国东部、荷兰、比利时、卢森堡、瑞士和西班牙及其海外领地,而意大利战争直接导致了意大利城邦国家体系的覆灭,在此后300多年里,意大利城邦国家中的大多数成为欧洲大国的附庸,少数虽保持独立,但不过徒有虚名。不过表面上看来棋失多着的意大利半岛也将享有苦涩的骄傲。如同《意大利城邦国家体系的特征及其影响》一文所说:随着意大利战争的持续、蔓延和展开,法国和西班牙成为斗争的主角,它们所争夺的已不仅仅是对意大利的统治而是对欧洲的主导权,这加速了欧洲国家体系的形成。更重要的是,曾经为意大利半岛敝帚自珍的“平衡”外交政策开始进入全欧洲视野,16世纪末意大利思想家、外交家博泰罗(Giovanni Botero)1589年撰写的一部《国家利益论》(Della Ragion di Stato)使以国家利益为核心建立的“国家利益观”成为欧洲新的外交政策观念。诸如以下这样的理论在未来千年的欧洲乃至更广阔的世界史中成为默认的暗器:“国家利益就是建立、维护和扩大国家的统治权,为了实现国家利益,可以采取军事、政治、经济和外交等多种手段。军事上,为消除国家安全的外来威胁,要在边境地区建立堡垒并屯兵驻守,在必要的情况下可以占领属于外国的战略要地,以为本国之用。在外交上,应该善于利用外部国家的矛盾,可以通过结盟、游说、贿赂、谈和,甚至求得别国庇护来维持本国的生存;在此基础上,应通过征服、联姻、购买等方式增加国土。”

《国家利益论》问世时,达·芬奇已经在法国克洛·吕斯城堡(Clos Lucé)去世约70年。达·芬奇据说是死在比他小42岁的晚年挚友弗朗西斯一世(Francis Ⅰ)的怀中。史料记载,达·芬奇第一次见到弗朗西斯一世是在1515年12月9日。当年10月弗朗西斯一世刚刚占据了米兰,正在罗马为教皇利奥十世(Leo Ⅹ)效力的达·芬奇时年63岁,他应邀随教皇前往博洛尼亚(Bologna),向弗朗西斯一世展示一头会行走并从胸前向弗朗西斯一世呈献瓦洛瓦王朝标志物百合花的机械狮子。1516年,达·芬奇随弗朗西斯一世进入法国。在进入法国的生命的最后三年中,达·芬奇随身携带了他51岁时为凯撒·波吉亚效力后不久回到佛罗伦萨创作的一幅从未完成的油画。这幅油画在达·芬奇死后被挂在弗朗西斯一世的浴室里,如今已成为巴黎卢浮宫的招牌:《蒙娜丽莎》。

如今回视,“1494年一代人”的许多思虑也许真的雾化在蒙娜丽莎的微笑中。继1796年拿破仑的友情拜访后,意大利半岛又混沌了两个世纪,加里波第(Giuseppe Garibaldi)在1861年以撒丁岛为主体建立的意大利王国曾先后定都都灵(Torino)和佛罗伦萨,近10年后因教皇国灭亡重新定都罗马并宣称统一意大利,尽管此次多了普鲁士(Preu?en)的身影,熟悉了意大利半岛之前变迁史的人会搬凳静观。果然又有风吹雨打到了1946年的全民公决废除君主制、成立统一的意大利共和国,宣布公决结果的日子6月2日也成为至今的意大利国庆日。除去《君主论》,马基雅维里同期其实还有另一部经常被后人忽略的著作。这部著作的严格译名是《论提图斯·李维之罗马史的最初十年》(Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio),通常被简称为《论李维》。后世有学者认为《君主论》不过是马基雅维里的讽刺作品或应景作品,而《论李维》才真正体现了马基雅维里对意大利未来的期许。史书总是容易如同达·芬奇在壁画上的种种颜料创新尝试一样易于斑驳,将《君主论》与《论李维》并列起来看才能如同并列观赏达·芬奇在最初的米兰年代留下的两幅《岩间圣母》(Vergine delle Rocce)一样更能揣测出笔触后的奥妙。在《论李维》里,马基雅维里提出,共和建国基点应落在古典的集体自由上,以及建国者对时运与德性的综观把握能力上。“一个伟大的政治家,为自己民族创制强大国家,那不过是一种运气。而再造国家的政治家,应当开创一种更具有延续性、足以整合平民德性的法治体系。这样才能杜绝国家的朽败,保证国运昌盛、历久不衰。而足以维护国家时运与德性的适时匹配,在政体上莫过于自由的混合政体。”

在意大利童话留下的浅显版故事中,凯撒·波吉亚有阴险黑寡妇之嫌的妹妹(Lucrezia Borgia)直至20世纪仍被膜拜地形容为古代著名美女之一。而曾经被马可·波罗思念成病或饼、同样经历过纵横捭阖年代乃至之后残忍年代的东方理应更能理解,山与海那边对自己故乡怀有别样乡愁的卡尔维诺在20世纪为意大利留下的这段话:

现在,所有的童话被集合在一起,处于不断的重复之中,却又以不断变化的方式解决着人世疑难的问题,这是对生活的全面阐释,它产生于远古,在农民的意识中被缓慢消化,一直存留至今。童话是世间男男女女命运的索引,尤其对于生命中受命运支配的那一部分人而言:从出生那天起,我们的青春就一直带有某种征兆或宿命,于是我们离家出走,设法长大成人,变得成熟起来,以证实为人之道。沿着这样的总体思路,国王与穷人虽有天壤之别,但却有着平等的本质;无辜的人遭到迫害又得到救赎,就像每个生命自然拥有的辩证法;爱情首先遇到知音,继而又承受痛苦,似乎一切都将失去;在被魔法支配的相同际遇中(即被某种复杂而又陌生的力量所控制)寻求解放、自主的努力就像是一种基本的责任,哪怕是自身难保,也要去拯救他人,在拯救他人的过程中完成了对自己的拯救。对责任的忠诚和纯洁的心灵是最重要的品质,它们会给人带来救赎与胜利;美丽是高尚的标志,但有时可能会隐没于卑微和丑陋的外衣下面,比如化身为青蛙;特别是一切事物都有着相同的本质,人兽花草及万物,一切存在的事物都会千变万化。 历史意大利文化古希腊古罗马