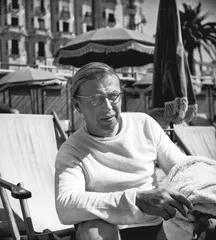

萨特

作者:薛巍 ( 萨特 )

( 萨特 )

2005年,萨特百年诞辰时,英国学者奥多诺霍撰文说:“萨特也许是20世纪法国文学最显著的代表,他的成就无论是其广度还是深度、无论其质量还是数量,都超过了纪德、普鲁斯特和加缪,他还主导了世界舞台。”法国哲学家亨利列维在《萨特的世纪》中写道,1980年萨特葬礼那天,“数以千计的来自世界各地的男男女女,也许数以万计,在几分钟时间里,站满了墓地的条条小径。他为什么会有如此神秘的魅力,在一生中激起过多少人的激情?他是当代人的庇护所,是指南针。当他离去时,人们借着向他告别,也是在向一个时代告别。透过萨特,我们所看到的是一个世纪的万花筒:人们如何走过20世纪,如何在这个世纪迷失方向,如何消除这个世纪可悲的趋势”。

1943年,萨特出版了他最有影响的著作《存在与虚无》。他把存在分为两种类型:自在的存在和自为的存在。自在是不依赖于人的意识的存在。萨特说,对于自主,我们只能说自在是,自在是其所是,对它不能有更多的判断和知识。

自为的存在就是意识,自为的存在是自在的虚无化。意识有能力去消灭现实,然后用想象的世界代替它。存在被人意识到之后,就变成了自为的存在,我们知道了它们的差异、它们的存在状态。自在完全是偶然的、无缘无故的,对人来说是荒谬的。只有被人的意识安排和改造后,才会出现相互区别和联系,出现世界。

人的意识之所以能把自在转化为自为,是因为人的意识是自由的,它是对自在的否定,把世界理解为世界,是一种虚无化,它把充实的、不变的自在的一部分虚空掉,使之成为有差别、相互分离因而相互联系的各种事物。比如在辨认一张纸时,人把纸从整个背景中抽取出来,虚空了其他现象。萨特说:“人是使虚无来到世界的存在。”没有意识的虚无,就没有人能意识到的世界。

自在和自为用到人身上,人的自在就是他现在的生活境况,人的自为就是对现状的否定。在人的意识中,他的存在总是欠缺的,他不满足已有的一切,总是努力实现新的可能性。1946年,萨特发表了演说《存在主义是一种人道主义》,在其中提出了存在主义的第一原则——“存在先于本质”:人首先是存在,首先有人,人碰上自己,然后才给自己下定义。如果存在先于本质,“人就不能参照一个已知的或特定的人性来解释自己的行动,换言之,决定论是没有的,人是自由的,人就是自由。从他被投进这个世界的那一刻起,就要对自己的一切行为负责,把自己存在的责任完全由自己担负起来”。

( 1951年,萨特的剧作《魔鬼与上帝》在巴黎上演

)

( 1951年,萨特的剧作《魔鬼与上帝》在巴黎上演

)

存在本身不是选择问题,自由是人不能逃避的,是人的内在特征,人是被逼得自由的,而绝对的自由带来了绝对的责任,所以人们经常通过自我欺骗来否认自己的自由,从而推卸责任。萨特在《存在与虚无》中描写了一种自我欺骗行为:一个初次约会的女人,她的手被约会的男子抓在手心,她虽然很不情愿,但又不把手抽回,而是假装沉浸在关于高尚爱情的对话中。她不抽回手,就是选择了跟男子调情,但她欺骗自己说她是在谈论高尚的爱情,而不是在跟人调情。

对于个人与他人的关系,萨特有一句名言:“他人即地狱。”有学者指出,萨特这句话的含义不同于霍布斯所说的“人对人是狼”,我和他人的冲突不是你死我活的决斗,这种冲突不是现实的利害冲突,更多地表现为意识和情感上的不适和困扰。 萨特