运河大事记

作者:三联生活周刊1501

西班牙殖民探险家罗德里戈·德·巴斯蒂达斯(Rodrigo de Bastidas)由贝拉角(Cabo de la Vela)沿加勒比海岸航行到巴拿马的农布雷·德迪奥斯。

1513

西班牙殖民探险家瓦斯科·巴尔沃亚(Vasco Balboa)以西印度群岛和海地为基地,首先在安堤瓜建立了中美洲第一个欧洲殖民定居点圣玛丽亚·拉安蒂瓜德尔达里恩,并于1513年率领远征队穿越巴拿马地峡。巴尔沃亚从巴拿马东部的达连山上看到了太平洋,并将这一海域命名为“大南海”,他披挂着盔甲冲入太平洋,并且声称这一海域太平洋是属于西班牙国王的。他所获得的奖赏是被任命为巴拿马、科伊瓦和南海(太平洋)陆地行政长官。

西班牙殖民探险家巴尔沃亚

西班牙殖民探险家巴尔沃亚

1519

西班牙巴斯克籍殖民探险家帕斯夸尔·迪达哥亚率领400名部下,建立了巴拿马城。

西班牙国王查理一世

西班牙国王查理一世

1523

西班牙国王查理一世明确提出开凿一条中美洲运河,以便让西班牙大帆船队避开气候诡异、巨浪滔天而荒僻的麦哲伦海峡。

1671

横行加勒比的海盗头子亨利·摩根(Henry Morgan)纠集了有史以来最为庞大的海盗船队,从牙买加岛东南的皇家港启程,包括36艘帆船、1846名海盗水手以及250门大炮,从西班牙守军手里拿下固若金汤的圣洛伦佐堡,然后沿查格雷斯河上溯最终攻占巴拿马城。

海盗头子亨利·摩根(右三)逼迫俘虏说出财宝的下落

海盗头子亨利·摩根(右三)逼迫俘虏说出财宝的下落

1826

“拉美自由之父”西蒙·玻利瓦尔在巴拿马举办的首届美洲国家代表会议上提出美洲国家共同开凿地峡运河的建议,运河工程自此正式提上日程。在拟议的几个开凿地点中,巴拿马地峡以61公里的最短距离、尼加拉瓜地峡以有尼加拉瓜湖和圣胡安河两大现成水系与水道,成为排名靠前的优先选择。

西蒙·玻利瓦尔

西蒙·玻利瓦尔

1845

纽约商人亨利·阿斯平沃尔、约翰·L.史蒂文斯、亨利·昌西,共同组成了巴拿马地峡铁路股份有限公司,并从哥伦比亚(新格拉纳达)政府手中获取了筑路许可,地峡铁路成为世界上第一条洲际铁路。

1846

美国与哥伦比亚政府签订了《美国、新格拉纳达和平、友好、航海与通商条约》(马里亚诺-彼德莱克条约),从而使美国公民、船只和商品在哥伦比亚所有港口及地峡区内完全免税并享有同哥伦比亚公民及其船只和商品一样的贸易、航行的特权及豁免权,在发生外来袭击或内部骚乱时保卫巴拿马中立,协助保持哥伦比亚对地峡的主权。

1850

美国国务卿约翰·克莱顿与英国全权代表亨利·布尔沃在华盛顿签订《克莱顿-布尔沃条约》,规定美国和英国均不得对通航运河为自己取得或维持任何排他性的控制。

约翰·克莱顿

约翰·克莱顿

1878

法国“运河工程筹备协会”派出的地峡调查团代表——法国军官吕西安·怀斯中尉与哥伦比亚政府达成了由法国来承建巴拿马运河的协议,由开凿苏伊士运河而声名鹊起的法国著名外交官费尔南德·德·雷赛布牵头成立了法国洋际运河工程总公司。

费尔南德·德·雷赛布

费尔南德·德·雷赛布

1883

巴拿马运河正式破土动工。

菲利普·比诺-瓦里亚

菲利普·比诺-瓦里亚

1889

法国洋际运河公司在2月宣告破产,原巴拿马运河公司董事兼总工程师菲利普·比诺-瓦里亚(Philippe Bunau-Varilla)牵头的新巴拿马运河公司旋即接手工程,决定将原计划的海平式运河改为水闸提升式运河。

1898

由于工程进度缓慢,耗资超出预算开支,无法按时完工,法国政府考虑将运河项目与公司财产整体转手。

1899

美国参议院成立了以海军上将约翰·沃尔克为首的运河建造技术委员会,研究讨论建造地峡运河的可行性及最佳路线。

1901

西奥多·罗斯福接替遇刺的麦金莱,成为美国第26任总统,上台伊始即宣布美国有必要获得巴拿马运河修建项目。11月18日,英、美两国正式签订《美国和英国关于促进建造通航运河条约》(海-庞赛福特条约),宣布美国为未来运河中立的唯一保护者,确立了美国主持开凿巴拿马运河并享有制定运河管理规定的特权,英国只保有运河自由通航权利。

1902.1

法国新运河公司最终宣布,同意用4000万美元的低价将企业财产和权利尽数转让给美国。

1902.4

美国与哥伦比亚双方勉强达成一份被称为“海-孔查备忘录”的初步意向性文件,美国被赋予了在地峡运河区的警察权,但在运河主权归属、营运利润分配与税收等几个更为关键问题上,双方存在分歧。

代表美国签订“海-埃兰条约”的时任美国国务卿海约翰

代表美国签订“海-埃兰条约”的时任美国国务卿海约翰

1903.1

哥伦比亚政府就修建太平洋和大西洋通航运河问题与美国签订了“海-埃兰条约”,批准法国运河公司将租借权转让给美国,同时又规定为美国修建运河提供横贯地峡10公里宽的运河区及其他相关特权,其中最重要的就是规定美国有自承建运河时起为期100年的租借权,并且可以按照意愿无限期续借,然而这一条约被哥伦比亚议会否决。

1903.11

在美国的默许和暗中支持下,巴拿马宣布独立,美国国务卿海·约翰与已经成为巴拿马驻美公使的布诺·瓦里亚签订了《美国和巴拿马共和国关于建造一条连接大西洋和太平洋的通航运河专约》。根据条约,巴拿马放弃了运河与铁路的所有权,以及从运河营运中获取收益提成的权利,美国负责保证并维持巴拿马独立,巴拿马则提供给美国10英里宽的运河区供修建、经营、保护运河之目的而永久使用、占领及控制,美国有权在巴拿马城和科隆维持公共秩序。

1904.3

在美国“运河管理委员会”主持下,巴拿马运河工程重新开工,罗斯福总统发来的电报训令只有一句话:“让尘土重新飞扬起来。”

1907.2

由于不满工程进展缓慢与管理委员会决策效率底下,罗斯福任命乔治·华盛顿·戈瑟尔斯上校同时兼任总工程师与运河管理委员会主席。

1913.7

加通大坝宣告完工,加通湖开始蓄水。

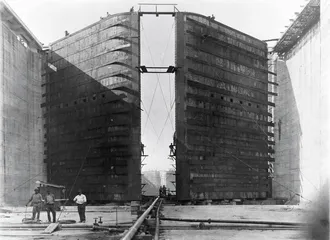

加通大坝水闸门

加通大坝水闸门

1913.9

伍德罗·威尔逊总统在白宫按动了电钮,电波迅速通过跨越北美大陆的电缆,引爆40吨炸药,摧毁了甘博亚大坝——巴拿马运河上最后一条拦水大坝——宣布整条运河贯通。同日,戈瑟尔斯被任命为运河区首任总督。

伍德罗·威尔逊在白宫按下引爆电钮

伍德罗·威尔逊在白宫按下引爆电钮

1915

尽管一次泥石流山体滑坡堵塞了盖拉德人工渠达数月之久,但当年通过巴拿马运河的货船总吨位仍然突破了500万吨。

1924

每年通过巴拿马运河的货轮已超过5000艘,与苏伊士运河持平。

1928

美国霍华德空军基地在巴拿马地峡运河区落成。同年,美国旅行家、探险家理查德·哈里伯顿徒手游过了巴拿马运河(Richard Halliburton),并缴纳了历史上最低金额的通行费:36美分。

理查德·哈里伯顿

理查德·哈里伯顿

1938

富兰克林·罗斯福总统提出了针对拉丁美洲的“睦邻政策”,并号召召开泛美国家和平会议,重新商讨巴拿马运河管理权归属问题。

1939

美国与巴拿马签署《赫尔-阿尔法罗协议》,结束巴拿马的“被保护”状态,并允许巴拿马货物以免税资格进入运河区,巴拿马还被允许在运河区设立海关以便对通过运河最终进入巴拿马领土的货物进行检查与课税。

1948

迫于压力,杜鲁门总统宣布,撤除所有位于运河区之外巴拿马领土上的美国军事基地。

1961.8

美国总统肯尼迪在乌拉圭的埃斯特角宣布,向拉美提出一项总额1000亿美元,为期10年的税收、土地与经济改革纲领,此协议被称为“争取进步同盟”。目标是在以美国主导下的自由市场加外援支持模式,力争实现拉美人均收入年度增长2.5%、贸易多样化、农业生产率提高、消灭文盲、保障医疗等目标,从而使拉美摆脱向古巴式“激进社会主义改革”靠拢或发生左倾革命的可能性。

1964

由于一起巴拿马运河区巴尔博亚中学的升旗事件,最终演变成了一项抗议美国占领的大规模骚乱,导致21名巴拿马平民与3名美国军人死亡,巴拿马总统罗伯托·F.恰里宣布与美国断交。

1970

年度巴拿马运河的通航量超过1.5万艘船只,总吨位超过1亿吨,由此产生的通行费用超过1.4亿美元。

1973

美国与巴拿马重启运河归属权谈判,最终在卡特总统任期内,美国参议院通过了提案,计划在1999年将运河主权归还巴拿马政府。

1978年,美国总统卡特和巴拿马政府首脑托里霍斯向巴拿马民众公布新《巴拿马运河条约》,自此巴拿马将逐步收回对运河的主权

1978年,美国总统卡特和巴拿马政府首脑托里霍斯向巴拿马民众公布新《巴拿马运河条约》,自此巴拿马将逐步收回对运河的主权

1992

为了满足持续上升的运河通航量,盖拉德人工渠拓宽工程宣布动工。

1999

美国将运河所有权归还巴拿马政府。 哥伦比亚运河