宗教在牛津留下的痕迹

作者:陈赛 ( 聚会上畅饮的牛津大学学生

)

( 聚会上畅饮的牛津大学学生

)

中世纪的魅惑

维多利亚时代的诗人马修·阿诺德曾说,牛津仍然低吟着中世纪最后的魅惑。100多年后,漫步在这座古城阴郁的天空之下,哥特式的教堂尖顶之间(有一些已经在那里伫立了上千年),在石头、草坪、罂粟花和金鱼草的颜色中,这种魅惑感仍然挥之不去。

关于牛津大学的起点,有人认为是1167年巴黎大学驱逐外国人,使得很多英国学者从法国归来并定居牛津。也有人认为只是当地修道院的一个分支机构,或者古城堡之内的一座小教堂。总之,中世纪神学统治的几百年期间,它从一段漫长、模糊而断裂的学术活动后逐渐浮现出来,直到13世纪早期才正式确立大学身份。用理查德(Richard Southern)爵士的话说,“牛津大学不是创建(Created)出来的,而是浮现(Emerged)出来的”。

可以确定的是,从孕育之初,它就是一个传教士的团体,一个宗教机构,处于教皇的控制之下,基督教精神渗入到大学的DNA中。宗教改革前,在这里学习的学者都是僧侣,今天牛津大学的学袍(Gown)仍然保留着中世纪僧侣长袍的样式。大学校徽上至今还刻着“Dominusilluminatio mea”(主照亮我)——从先验论哲学的观点出发,世界是神创造的,“启示”才是知识和真理的源泉,大学只是探索和发现的场所,而不是生产和创造的场所。创新、创造、原创这些在今天的学术界受到热烈追捧的素质在当时都是受怀疑的,被认为是一种诱惑,会导致分裂的结果。

大学的第一幢建筑仍然保留着——圣玛丽大教堂东北侧的一个会堂,建于1320年,楼下是会议室,楼上是图书馆,从外面看只是圣玛丽教堂的一个厢楼,但在漫长的历史中,它曾经做过布道厅、议会厅、档案馆、书店、学校、弹药库、教室,如今在咖啡屋的交叉拱顶下摆放着蛋糕和色拉。

( 基督教堂学院大教堂

)

( 基督教堂学院大教堂

)

从圣玛丽大教堂的钟塔俯视拉德克利夫广场,目光越过万灵学院的双塔,越过布雷奇诺斯学院、奥利尔学院、基督教堂学院……几乎所有的老学院都是方庭式建筑,四边建筑围着一片庭院,庭院内绿草如茵,幽静的回廊一如中世纪修士曾在此处苦思冥想的样子。

从词源学分析,英文里的神学(theology)出自希腊文theologia,由theos(神)和logia(学说)构成,而语言是由人创造的,因此,“神学”即人对“神之言说”,是“神的逻各斯”,即人对神的“谈论”、理性解释,意为“论述神的学科”或研究神性的道理与学问。

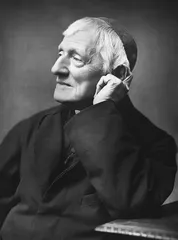

( 英国教育家纽曼。15岁进入牛津大学三一学院,被称为“19 世纪最有魅力的传道者”

)

( 英国教育家纽曼。15岁进入牛津大学三一学院,被称为“19 世纪最有魅力的传道者”

)

中世纪经院哲学家们的全部活动都是试图用理性证明信仰,他们引证古代经典或教父遗著以论证基督教信仰和教义。比如牛津的第一任校长罗伯特·格罗斯特(Robert Grosseteste)就是方济各会的数学家,也是林肯郡的主教。他发展出一种科学方法,将贵族的逻辑学和天主教的正统观念融合在一起,也将光学、物理学、天文学的现象引进了一种不再仅仅带有玄学色彩的理论。

格罗斯特之后,一批伟大的方济各会学者相继来到牛津,例如罗杰·培根、奥卡姆等,主要是这些先驱们加上莫顿学院的一批研究数学的哲学家(这些哲学家自命“莫顿计算者”,因为它们用数学方法分析一切,除了物理问题之外,甚至要精确地计算像罪过和恩惠这种无法量化的事物),使得牛津大学很早就被视为领先的欧洲大学之一。

( 1931年5月23日,牛津大学授予爱因斯坦(左)名誉博士学位

)

( 1931年5月23日,牛津大学授予爱因斯坦(左)名誉博士学位

)

当时,罗马天主教的几乎每个教派都在牛津建有修道院——多米尼加派最早的修道院就建在犹太聚居区,方济各会安顿在St Ebbe教堂,加尔莫罗会拥有最古老的波蒙特皇家宫殿,奥古斯丁教尤其擅长辩论,三一教派绝大部分死于1349年的大瘟疫,本尼狄尼修会则是最早成立学堂(academic halls)的,以接纳世俗世界的年轻人前来寻求学问。

这些修道院绝大部分都毁于亨利八世的宗教改革期间。亨利八世——他对于罗马教宗拒绝他与第一任妻子凯瑟琳的离婚感到非常愤怒——决定设置自己的教会,并派遣他的士兵铲除英国所有的天主教痕迹。牛津因为曾培育过众多的宗教领域,思想倾向于保守,与皇室立场相左的修道院几乎全部被毁,修士们被迫逃离牛津。中世纪的牛津也随之消失了,各个修道院的石头与财产流散于牛津各地,只有弗雷德斯维莎修道院保留下来,并入今日基督教堂学院的礼拜堂中。

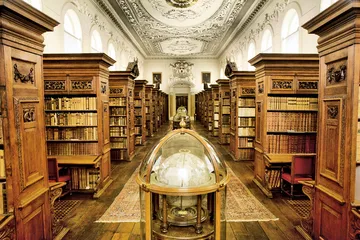

( 牛津大学王后学院图书馆二层

)

( 牛津大学王后学院图书馆二层

)

纽曼:大学的理想

自从宗教改革以后,牛津大学只接受国教徒入学,任何人想要在牛津任教,也必须得先成为英国国教的牧师。《爱丽丝梦游奇境记》的作者查尔斯·道格森(Charles Dodgson)就是为了留在基督教堂学院任教,每每到教堂虚应故事。在基督教堂学院森严的等级制度里,他一直担任教职工共用室执事,相当于后勤,保证同事们在那里有足够的报刊、写字用的纸张、茶和葡萄酒。

但是,从兔子洞到柴郡猫所蹲的树枝,这位天生口吃的数学讲师使牛津变成了一个荒谬和幻想的世界(这个故事被后人从各个角度解读,包括弗洛伊德、政治寓言,甚至有人认为是牛津运动的讽喻)。一个世纪后,托尔金让他的霍比特人从那里蜂拥而出。C.S.路易斯则带我们穿过一个挂衣橱直接进入了幻想王国。牛津幻想传统的最新例子是菲利浦·普尔曼,他毕业于埃克塞特学院,《北方的光》、《他的黑色物质》三部曲的第一部,故事就发生在一个虚构的牛津,也就是乔丹学院,这个学院自中世纪以来,树木枝繁叶茂,交叉纵横,像是地下交织生长的菌类。

从17世纪开始,在启蒙运动的影响下,欧洲神学家开始对基督教教条进行有效的“去神秘化”,从而将神学变成一种历史与哲学科学。他们把《圣经》视为一种历史文献,发明了各种解释和阅读的技巧,追溯文本编写的源头,希望找到上帝存在的证据。但在英国,至少在牛津,在基督教非理性主义思潮与神秘主义的影响下,神学似乎开出了“一朵最美的幻想之花”(当然还有一种说法是,十八九世纪的牛津大学学术气氛过于庄重压抑,教授们只好编出一些奇幻故事,作为对更自由更宽广的世界的向往)。

据称刘易斯在1929年夏天从牛津前往Headington Hill的公车上经历了某种奇迹式的感应。事后他说:“我放弃了。我承认上帝就是上帝,并且跪下祈祷,也许那一夜全英国都经历了某种令人沮丧,不情愿的信仰转变。”这位“最伟大的牛津人”从无神论者皈依基督教,与这些如梦似幻的教堂尖顶、月光下的庭院、爱丽丝的花园有什么关系吗?

作为一名本科生,约翰·亨利·纽曼经常漫步于夜色下牛津大学的四合院里,从屋顶向下看到“深深的,燃着煤油灯的、暗影摇动”的空间,琢磨着自己对于大学的依恋之情何以能够经久不衰。这种思考日后被他写入一本叫《历史的轮廓》一书。在他看来,物质世界对于了解永恒世界是有帮助的,因为神灵的存在可以通过符号和象征来感知,而“学院”就代表了一种精神的场所。“出没在其诞生的地方,它或多或少的会激发或形成某种情感,每个个体在其庇荫之下成功地成长。”

比如在牛津大学,几乎每一个学院的礼堂都有肖像长廊。当你的目光在巨大的公共空间中移动,学院历史上的重要人物从他们的制高点控制着一切。每一张肖像都代表了一个不同的时期,它所唤醒的是系列各不相同的精神和想象,但所有肖像又反映了这个同业社团的历史,并预示着一个教育机构比任何一个时刻或个人都要伟大。

纽曼生于1801年2月21日,15岁进入牛津大学三一学院,21岁就录取为奥利尔学院的院士,并在圣玛丽教堂担任牧师。作为英国19世纪最有魅力的传道者,据说他的讲道无论是在哪一段,剪下来就是一首诗。

亲自聆听过他的布道的马修·阿诺德曾经这样描写道:

在下午朦胧的光线里,穿过圣玛丽教堂的走廊,走进布道的讲堂,然后,他用语言和思想打破沉寂,犹如一种宗教的音乐——微妙、甜美、悲伤、催人神思,谁能抵制这圣灵出现时的诱惑呢?

在纽曼的时代,对英国社会来说,是一个充满了困惑与焦虑的过渡时代——政治民主、政教分离、经济自由、信仰多元等现代国家的特征都在这个时期趋于定型。社会观念的变革如此剧烈,连象牙塔内的牛津大学也不断受到各种冲击,自由主义、功利主义、世俗化改革,尤其是科学的兴起对旧的智识秩序——我们需要知道的关于自然世界的一切知识都包含在《圣经》里——构成了强大的挑战。神学不再决定科学的合法性,或者终极真理是什么,甚至连自身存在的合法性都遭到质疑。

在这场深刻的精神危机面前,纽曼与他在奥利尔学院的同事共同发起了声势浩大的“牛津运动”,试图重建牛津大学的道德和精神维度。他们多次在《泰晤士报》上发表文章,宣传自己的改革思想:提倡基督教早期神学家们的理论,提倡古代教会的礼拜仪式,提倡圣礼的神圣,关心城里的穷人,而不仅是关心人的灵魂生活。他们试图在罗马和英国教会之间找到一种中庸之道,一种信的英国天主教的虔诚感。

19世纪30年代,纽曼在牛津的影响力和声望如日中天,他试图强化导师的角色,削弱大学中的等级制度,这时期,纽曼几乎影响了所有牛津大学中好学深思的本科生,他很快成为“大学中道德上和理智上最伟大的力量”。

虽然牛津运动最终以失败告终,纽曼也改宗天主教,但失落与挫折反而促使纽曼潜心研究教育,最终形成了《大学的理想》一书。这是西方历史上第一部系统、完整论述大学理想的著作,对后世影响极大,启发了一代又一代人对于大学是什么以及应该是什么的思考。正如美国学者谢尔顿·罗斯布莱特在《现代大学及其图新:纽曼遗产在英国和美国的命运》一书中所说的:“纽曼扭转了把大学视为一种传统而刻板的拥有捐赠和学术特权的法人机构的描述,而将大学看作一种充满感情色彩且有着更高层次的精神追求的教育机构……自从纽曼以来,大学拥有一个超越时代的核心理念或历史使命或特殊责任的信念和信仰,一直是大学自我评价过程和内部讨论中不可缺少的一部分。”

大学的理想

纽曼对大学最基本的观点有两个,第一是博雅教育的理念,即大学应该教授普遍的知识;第二是关于大学中的神学以及大学与宗教的关系。

其实,自从宗教改革与文艺复兴以来,牛津大学早已开始了世俗化的进程。英国式的绅士,而不是教士,成了主要培养的对象。大学不再强调中世纪的神性、上帝的博学、而是更强调人文主义。不再尊崇经院哲学的经典,而是推行以修辞学为主、以学习古典名著为基础的博雅教育——古典文学提供了品性良好与卑劣的例子,及其判断原则;神学提供了道德教育;数学提高推理与逻辑技能。

纽曼认为,博雅教育的宗旨,一方面是心智(Intellect)的而非精神(Spirit)的,强调理智的训练——理智不是用来造成或屈从于某种特殊的或偶然的目的、某种具体的行业、职业或是学科,而是为了理智自身而进行的训练,否则就是一种奴性,而非解放。另一方面是对知识的普及和扩展(Enlargement),而非深入(Advancement)。它追求的是个体不受蒙蔽、限制和束缚的心灵状态,但不鼓励从事高深的研究,它们只是大学教师作为个人爱好来追求。在纽曼的叙述中,受过博雅教育的绅士应该是这样的:“他们了解人类理性的弱点与优势、范围与局限。”

但是,如果一座学府自称为大学,却将神学排除出去,在纽曼看来就是不符合逻辑的。因为知识是一回事,而美德(Virtue)是另一回事。博雅教育虽然能带来心智的提高,但并不能塑造人的美德,它不能造就基督徒,也不能造就天主教徒。这种教育的结果可以依附于一个此世的人(Person of the World),也可以是冷酷无情,甚至荒淫无耻的人。

“(博雅教育)确实只不过是一个此世的目标,只不过是一种无常的财富。……正如一所医院或者一座济贫院,虽然其目标绝不是永恒的,但是却可以圣洁化而为宗教服务。同样地,一所大学也肯定可以如此,即使它只不过是我迄今所描述的那样一所大学。我们要到达天堂,也可依靠利用这个世界,尽管这个世界必然会逝去;我们要完善自己的天性,不是靠取消它,而是靠给它增添某种超过天性的东西,并把它引向高于它自身的目标。”所谓“超过天性的东西”,就是宗教上的“真理”,大学的各个学科只有在上帝的潜移默化下,才能使理性不至于对信仰产生僭越,使道德不至于在混乱中迷失。

纽曼热爱牛津,在构思他的大学理念时,他将他那个时代他认为的牛津大学最好的特征都融入其中了,包括学院制、寄宿制、导师制等。可以说,纽曼的理念同时也是牛津大学的理念和英国式大学的理念,至少从灵感来源的方面来说是如此。

当纽曼还是奥里尔学院的一名院士时,曾与院长霍金斯就导师制问题进行激烈的辩论。在他看来,导师的作用不仅应该包括传授知识,还应该包括道德、精神和牧师的维度,他认为导师对他的学生有布道的责任。他说:“当我还是牛津的导师时,我就十分坚持地认为我的职业是有关于牧养的。我认为,依据大学的条例,导师这个工作本质上是关乎宗教的。……这个原则,我将忠守一生。”

同样,纽曼相信,只有牛津独一无二的学院结构才允许大学教学超越知识的传播,并成为道德重建真正的作用者。在他看来,大学和学院承担的是不同的角色和作用,尤其是有教会背景的学院,能够对大学做有益的补充。大学代表着进步的原则,学院则代表着稳定;大学是为了现世的目标,例如法律、医学、历史和科学等等,学院则致力于内心世界,致力于性格和品德的形成。即使没有导师,只是一群年轻人走在一起,自由交往,也必然能从彼此学习——“他们之间的对话就是彼此之间在上课,为自己获得新的想法和视角,判断与行动的独特原则。”

1842~1845年,纽曼辞掉神职,祈祷冥思,钻研教会历史,其间写成《基督教教义发展散论》一书。牛津已经与他渐行渐远,在1844年写给妹妹的一封信中,他坦承自己感觉在牛津成了一个陌生人,曾是“所有人间事物中,最贴近我心灵”的大学,此刻已不再是他的家园。

1845年10月3日,他给院长爱德华·霍金斯写了一封非常简短的辞职信,结束了他在牛津长达30年的求学、从教生涯,脱离了与牛津的正式联系,从此再也没有回到过这里。他记得在飞驰的列车的座位上看到了教堂的塔尖,还突然回想起他入学第一年待过的三一学院,透过房间的窗户可以看到金鱼草。在他著名的《自辩书》中,纽曼写道,金鱼草是“我永久的居住在我的大学中直至死去的象征”。

这时的牛津运动已经转变成自由主义浪潮。不久后,牛津不再硬性规定研究院一定要是国教牧师或独身者,学生入学也不必再宣誓英国国教的《三十九信条》,非英国国教徒甚至罗马天主教徒都可以入学。这是600多年来第一次,紧紧抓住牛津的宗教信仰终于松手。

1854年牛津大学改革,自然科学学科被引入教学计划,并且增加了贫穷学生的入学机会。19世纪中后期,牛津的学科专业设置进一步扩大。1850年,牛津大学成立自然科学、法学和现代史系、数学物理系等,并且带动了一批博物馆、实验室的建设。1872年,作为英国第一个物理实验室——克莱伦顿实验室的建成,标志着牛津大学的发展进入了新的纪元。

尾声

在伊夫林·沃的小说《重返布莱兹赫德庄园》中,主人公查尔斯赖德在一学年的最后一个星期天从宽街“穿过一个虔诚的世界”而进入他的学院时,钟声和涌入教堂的人们把他们完全包围了。

如今钟声依旧,在充斥着钟楼、圆顶、烟囱和哥特式小尖塔的城市天际线上,上帝的真理似乎仍在闪闪发光。圣玛丽教堂每周日上午仍然举行大会布道,经常邀请名人前来布道,只是不再使用拉丁语,也并不总是谈论宗教。很多学生和学者仍然去教堂,但仅仅是为了唱诗班的音乐,或者建筑之美。毕竟,在信仰与旁观之间还有许多中间位置。除非你是坚定的无神论者,一个人一生难免遇到祷告的渴望或需求。不可知论者的祷告,其中的非理性因素并不比一个游客在陌生的城市街头惊慌失措的求救多多少。

虔诚感也许消失了,但宗教毕竟给这所古老的大学留下了一种厚重的神秘感,就像《柳林风声》那个美丽的清晨,鼹鼠和河鼠在河岸边听到的神秘的风声。就像威廉·华兹华斯的那首诗:

牛津的尖塔啊!

教堂和钟塔!

花园和幼林!

你们的存在胜过

清醒的季节

弗雷德斯维莎圣女

弗雷德斯维莎圣女是牛津的保护神。她是8世纪中叶的一位英国公主。据说为了逃避一位纠缠不休的追求者,她一直逃到泰晤士河边,骑到牛背上渡过河去,并在逃脱的河岸上修庙祈祷。今天的基督教主教堂就坐落在从前的圣弗雷德斯维莎修道院的原址。这成了人们喜闻乐见的一则中世纪神话和一个圣女传说,并且被爱德华·波恩-琼斯精美绝伦地描绘在主教座堂里。

学院的由来

本尼狄尼修会在13世纪末成立了第一个学院,以接纳世俗世界的年轻人来寻求学问。如此一来,教堂募集了建立学堂(Academic Halls)的基金,也就成了学院(Colleges)的前身。所谓学堂,通常只是一间简单的房子或是酒馆改建而成,提供12~20人的住宿和三餐,当然还有授课和讨论用的教室。从最初松散连接所聚集的私人经营学校,学堂渐渐汇集到大学(University)之下。14世纪初期,以大街上的圣玛丽教堂为中心,方圆百里之内共有120多间学堂。

导师制

牛津大学的导师制最初产生14世纪。牛津大学的各学院是以本科为主的教学机构,因此导师制在各学院也逐渐建立起来。起初,由于各个学院教师不足,因此学院需要聘用一些私人导师作为学院教师,于是逐渐形成了一种导师制的教学模式。真正具有现代意义的牛津大学导师制建立于19世纪,导师制才开始成为一种以学院为依托,以本科教学为主旨,实现导师和学生相对应的教学模式。 牛津宗教痕迹留下中世纪牛津大学