肯特设计的夫妇藏书票

作者:三联生活周刊 ( 洛克威尔·肯特 )

( 洛克威尔·肯特 )

洛克威尔·肯特(Rockwell Kent,1882~1971)是美国著名画家、插画家,也是上世纪中期欧美最成功的商业艺术家之一。他通过与书商、印社的合作,将插画设计、藏书票制作从原始的“个人作坊模式”转变为由书商买断画稿并在各种平台推广画家作品的“商业代理模式”。工业革命后,传统的文化艺术与如井喷式的商业理念在那一时期得到了完美结合。1882年6月21日,肯特出生于美国纽约上州的特里镇,曾就读于哥伦比亚大学建筑系,后因恋上了绘画辍学改行。肯特不仅在油画、版画创作上小有成就,所设计的插画精品同样举不胜数。他为美国作家梅尔维尔的《白鲸记》,为浪漫主义诗人惠特曼的《草叶集》及《莎士比亚全集》、《荒原集》等带有强烈时代特征的经典著作均设计过插画。在他一生制作的160多枚藏书票作品中,为社会名流、文学泰斗以及学院机构设计的专用书票中不乏耳熟能详的名字,其中包括美国新闻巨头、旗下拥有多家报刊杂志的拉尔夫·普利策(Ralph Pulitzer,1879~1939),美国小说家凯瑟琳·布拉什(Katherine Brush,1902~1952)和美国最古老的联邦国会图书馆等。他接受的藏书票订单大多出自美国的名流阶层。他们中间的一些恩爱夫妻聘请像肯特这样的知名画师为他们“量身打造”一款属于自己的夫妇藏书票已不是稀奇之事。

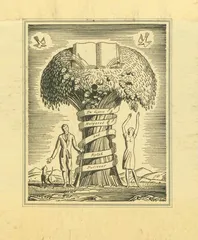

20世纪初,在物欲急速膨胀的美国,藏书票充当了富人消遣和炫耀的“奢侈品”。纽约灯红酒绿的生活成全了性格外露、善于交际的肯特。上世纪50年代,美国纽约古根海姆博物馆的副馆长卡尔·齐格罗瑟(Carl Zigrosser,1891~1975)回忆:“肯特常系着黑领带,衣着正装出没于纽约,或往返于长岛的拉尔夫·普利策、戈登·艾博特(Gordon Abbott)等几个富甲之家。”1928年,肯特为小普利策及第二任妻子玛格丽特·里奇(Margaret Leech)制作的一枚藏书票便是典型的夫妇藏书票(见图1)。小普利策在美国新闻界颇具影响力,他是美国报业巨头、普利策奖创始人约瑟夫·普利策(Joseph Pulitzer,1847~1911)的儿子。1911年,约瑟夫·普利策去世后,小普利策接管了其父花费毕生心血创办的《纽约世界报》(New York World),并继承了父亲倡导的创新、改革的办报宗旨。肯特对于能结识一位有社会使命感的富人毫无避讳,虽然他亦一度排斥那些他眼里的“资本家”。他说:“拉尔夫与生俱来的高贵品质使得他周围从不缺少朋友,如此卓越的品质却与他担当的责任是不相衬的,他的责任与他的私人生活同样不匹配。”1919年,小普利策与他的第一任妻子弗雷德里卡正式离婚。肯特同样在感情的漩涡中无法自拔,他与同命相连的挚友感同身受。1928年,小普利策娶了第二任妻子——玛格丽特。这位女作家的两部著作曾两获普利策奖。肯特将这张藏书票作为结婚礼物送给了这对新婚夫妇。日后,小普利策在给肯特的信中写道:“我曾迷失在自己的感情世界,很少能得到一份长久的爱情,但现在,我坚信这份再生的爱情会伴随我们一生。”小普利策字句间的真情流露毫无掩饰地表现在了他的书票中,只见一株如花束般的果树上,鸟儿成双飞舞,繁密的花枝与书本构筑起甜蜜的爱巢。这是一枚纪念作品,同样也是来自于好友肯特的深切祝福。1930年,小普利策将旗下的三家报纸全部出售,回乡与家眷享福去了。

我国著名藏书家、有着中国藏书票第一人之称的叶灵凤在他的读书笔记中写道,肯特的性情如他的作品一样,一向爽朗,有血性,快人快事。在肯特为钢铁大亨弗雷尔夫妇设计制作的藏书票(见图2)中同样有所体现。约翰·弗雷尔(John Whiting Friel)参加过第一次世界大战,拥有一家钢铁公司。弗雷尔闲暇喜欢与妻子海伦(Helen Otilie Friel)一同收藏古籍善本,二人是当地出了名的藏书家。对于他,藏书票不仅是一款简单的家族符号,它还蕴含着票主的私密情结。1952年,弗雷尔决定放弃使用了几十年的家族纹章藏书票,随即邀请肯特为他和妻子重新设计一枚共用书票。弗雷尔夫妇那幢仿乔治王朝时期的宅子坐落在宾夕法尼亚州延基镇(Jenkintown)的一处山顶。他在信中告诉肯特自己的祖辈在殖民地时期就生活在马里兰的皇后镇(Queenstown),妻子是辛辛那提人,他们便是在那里相识并养成收藏书籍的嗜好。两个月后,肯特在回信中附上了这枚为弗雷尔夫妇设计的书票初稿。画中遍地的花朵编织成了一张花毯,一个僧侣坐在布满了书本的大树下。从树的左边望去,远处是马里兰州的田园风光,树下的几朵黑色小花是马里兰的州花——金光菊,树右侧是依稀可见的俄亥俄市的远景,近观可见几朵红色康乃馨。郊外的农舍使人联想到肯特在阿斯加德(Asgaard)亲手设计建造的农场和画室。弗雷尔认为这初稿几乎无可挑剔,只是建议肯特对照辛辛那提的地平线将天际轮廓做些微调。票主与作者之间如此高效而默契的沟通在藏书票定制过程中是罕见的。在书票收尾前,肯特特意将弗雷尔的家乡延基镇以及皇后镇刻在了原本光秃的树干上。此后,出现了一个花絮,弗雷尔发现肯特将他夫人的名字中的两个字母搞混了,多出了一个字母“T”,而少刻了一个“L”。肯特得知后不惜冒着重新制版的风险立即纠正了自己这个“愚蠢的错误”。1953年,此票由费城布罗内尔照相石印社(Brownell Photo-Lithograph Co.)监印。这版书票根据票主藏书尺寸的不同需要被分成了小、中、大、特大四个版本,特大版本的尺寸在20厘米×16厘米左右,也是肯特藏书票作品中最大的书票之一。画面右上角,枝叶间的一本书上藏着肯特的画押“R.Kent”。他的画押通常会以姓氏首字“R.K”出现,但并不是张张都有。

有人说肯特是“美国的卡萨诺瓦”,那是因为他有过三位妻子。肯特为两位前妻——凯瑟琳和弗兰西斯均设计过藏书票。萨利则是肯特的第三任妻子。肯特的前两次婚姻以失败而告终,虽然子孙满堂,但他始终没有找到心上之人,直到遇见了萨利。这位几乎比肯特子女略小几岁的女子深得画家的宠爱,连“萨利”都是肯特为她取的爱称。在肯特的艺术生涯后期,由于极左的政治立场和一些“反动言论”,他的作品也遭到排挤。起初,来自缅因州洛克兰市(Rockland)的法恩斯沃茨画廊(Farnsworth Gallery)原计划收购并展出肯特的几百幅作品,但迫于政治压力,画廊的董事会决定不能与肯特合作。肯特在给一位朋友的信中写道:“我现在的画,除了萨利外,别人也不看。”更重要的是,格格不入的肯特对新兴的抽象表现主义也毫不理会,他将一切非具象的艺术称为“文化的定时炸弹”。1947年,婚后的第七年,肯特为萨利与自己设计了一张夫妇书票(见图3)。敞开的书本之上矗立着一个柱子,夫妇俩牵手扶柱的画面情深意切,与1928年肯特为弗朗西斯和自己制作的书票画面如出一辙:柱如树干,手臂似树枝,连理相接。这幅画面验证了“七年之痒”对于这对忘年情侣只是一句空谈。此票出现在1955年肯特的自传《噢上帝,是我啊》,仅以此书票献给爱妻。萨利是肯特后半生的伴侣,即便是在肯特创作生涯最低潮期,萨利依旧守候在他身旁。1964年,在第二次受邀前往莫斯科疗养之后,肯特患上了重病,心脏被装上了起搏器。80多岁的他和萨利只得回到了自己在阿斯加尔德的老屋。1969年,一场大火烧毁了肯特几十年来精心修葺的家园。《纽约时报》报道:这场大火吞没了肯特收藏的“近两万本书,而且大多是初版、孤本”。幸运的是肯特的画作大多逃过了这场劫难,火灾之前已运往缅因州的鲍登学院举办画展。他的手稿和信件也准备运往美国艺术档案馆(Archive of American Art)。1971年一个寒冬的夜晚,肯特坐在火炉旁边的椅子上给新版的《荒原集》签名,萨利看到他突然在椅子上前后摆动了几下便失去了知觉。次日,《纽约时报》在头版刊登了“艺术家洛克威尔·肯特去世”的消息。文中如此评价这位左翼斗士:“肯特是一位个性极其独立,具有丰富思想性,凡事缠身但不失凡人天性的天才艺术家,他为美国书籍插画艺术所做贡献是不可泯灭的。”

( 小普利策夫妇藏书票,肯特绘(1928年) )(文 / 子安) 设计藏书票夫妇肯特

( 小普利策夫妇藏书票,肯特绘(1928年) )(文 / 子安) 设计藏书票夫妇肯特