黑塞和布莱希特 (Hermann Hesse,1877~1962;Bertolt Brecht,1898~1956)

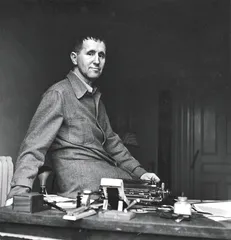

作者:三联生活周刊 ( 布莱希特 )

( 布莱希特 )

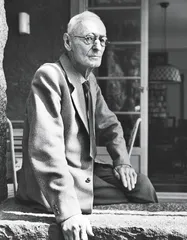

赫尔曼·黑塞是托马斯·曼之后的一位获得诺贝尔文学奖(1946)的德国作家,他和托马斯·曼有很好的私交。在黑塞得奖前,曼每年都向诺贝尔奖委员会推荐他,说他的《荒原狼》在形式创新方面比起《尤利西斯》都不逊色,读来令人仿佛触电。不过黑塞自己说,自己对于追求形式新意毫无兴趣——他觉得人物的灵魂是怎样,他就怎样写。在我们现在看来,他是个老派人,受歌德、浪漫主义和东方文化影响很深,也喜欢尼采、叔本华和陀思妥耶夫斯基。总的来说,在那个充满精神危机的时代,他关注的是时髦命题,只是他的思考方式和表现形式更传统。比如在《梦的解析》出版后,“灵魂”可能被弗洛伊德研究得成了一个病理学问题,而黑塞像他一首诗里写的那样,坚持说:“每个人的内心都有一种魔力,它保护我们,帮助我们生活下去。”这样的老派反而成了倔强的反叛,无论在两次世界大战前后还是在今天,“灵魂”的问题依然没有明确答案。黑塞有一个很大的特点:作品里词汇极其丰富,在德语作家里仅次于歌德,而他述说的一直都是简单的问题:关于旧时代、田园、钱、大众文化和精神困境。他对内心的呼唤得到了市场的回应,如今他的书已经卖出逾1.5亿本,大概是20世纪德国最畅销的作家。《荒原狼》里写到的迷幻药、性体验和反战、浪漫主义和东方哲学糅合在一起,让美国的嬉皮士们如获至宝,他们抛开海明威,尊黑塞为偶像。因为作品太受欢迎,黑塞到了晚年被无数人当作心灵导师,有统计显示,黑塞一辈子写了超过4万封信。他不喜欢这个角色,但还是频繁地回信,回给年轻的艺术家、怀疑战争的士兵和叛逆的青少年。他说的话都差不多:顺从你自己,而不是顺从计划;要鼓起勇气面对自己。在他的故居摆放的打字机上,打着他的长篇小说《玻璃球游戏》里的诗,不清楚是他自己还是工作人员打的:“是要死的时候了……但生活对我们的呼唤从未停止……再见!祝你健康!”黑塞活了85岁,在第二次世界大战前就移居瑞士,没有被纳粹迫害。

有许多德国作家因为纳粹的迫害被迫流亡,除了托马斯·曼,最有名的就是布莱希特。布莱希特是德国20世纪最重要的戏剧家,他独树一帜地提出了“间离戏剧”的概念,他的作品里不强调戏剧性,相反他希望观众时刻清醒,舞台上演的一切都不是真的,最大限度地摆脱“代入”的感觉。布莱希特在20世纪20年代接受了马克思主义思想,从他第一部代表作品《三毛钱歌剧》开始,他就在作品里批判资本主义世界的秩序。另外,他对作品的期许是不但要解释世界,还要唤起观众的能动性,达到改造世界的目的,这使得他的戏剧呈现出非常强的教育效果。布莱希特还有两出和中国有关的戏,分别是《四川好人》和《高加索灰阑记》。前者把故事的发生地虚构在中国,好人沈黛为了做好事,不得不冷酷无情地剥削工人。他的意思是在资本主义社会里,人们为了做善事,不得不顺从资本主义利润为先的秩序,最终面临自我异化的命运。而《高加索灰阑记》是根据元杂剧包公故事《包待制智勘灰阑记》改写,元杂剧里写包公让争儿子的两个妇女分别抓住孩子的一只手互相拉扯,谁扯赢了孩子就是谁的,亲生母亲不忍使劲,输了比赛,包公据此判断出了孩子真正的生母,把孩子判给了她。布莱希特据此批判了私有制。布莱希特在1941年取道苏联去了美国,但在战争结束后遭到美国麦卡锡主义的迫害,回到东德后他走了仕途,最高曾任文化部长,不过再也没有什么值得骄傲的作品。

在今天很多人看来,布莱希特的戏剧太说教了,不过布莱希特的另一项伟大成就还没有被译介进中国,他在30年代开始断断续续写一个以“K”为主人公的短寓言,到1948年一共写了120多篇。这些小寓言有的只有几句话,最长的也不过二三百字。与他的戏剧相比,这些寓言故事含义非常隐晦模糊,从多个角度看都值得玩味,细想又都有深意。这些寓言把讽刺性和哲学性非常微妙地结合在了一起。比如这两则比较容易理解的:

有人问K先生上帝是否存在。K说:“我建议你先考虑一下,你会不会因为根据这个问题的答案而改变自己的行为。如果不会变,那么我们就可以不管这个问题了。如果会改变,那么我至少可以认为,你已经决定了:你需要一个上帝。”

K先生的小女儿问:“如果鲨鱼是人,他们会对小鱼好一点吗?”“那当然,”K先生说,“如果鲨鱼是人类,他们会在海里建起坚固的笼子,里面有肉有菜,保证它们不缺营养……笼子里不定期举办海洋文化节,因为高兴的小鱼比沮丧的好吃……最重要的当然是小鱼的道德教育,小鱼应当心甘情愿奉献出自己,在鱼的世界里越大的越美。鲨鱼许诺会给小鱼一个美好的未来,只有小鱼顺从,这个未来才稳当……有些小鱼会得到职位和权力来管理其他的小鱼,成为老师、军官、工程师等等。如果鲨鱼是人类的话,用不了多久海里就能产生一个文明啦。”■(陆晶靖)

( 黑塞 )(文 / 三联生活周刊) 布莱希特黑塞

( 黑塞 )(文 / 三联生活周刊) 布莱希特黑塞