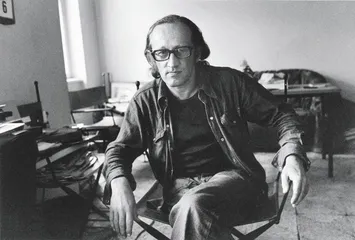

海纳·米勒 (Heiner Müller,1929~1995)

作者:三联生活周刊 ( 海纳·米勒 )

( 海纳·米勒 )

海纳·米勒出生于德国东部的萨克森区,成年后定居东柏林,他自述“先后生活在两个专制政权之下”(纳粹和东德),但他从未试图逃离。1951年他父亲带领家人移居西德时,他甚至拒绝跟随,声称留在德意志民主共和国更能激发他戏剧创作的灵感。对社会主义保持忠诚变成了他人生中的一个重要命题,这很大程度上与他童年的经历有关:1933年的一个夜晚,纳粹分子上门抓走了他持不同政见的父亲,父亲试图来到他床前告别时,刚满4岁的他因恐惧而装睡,这件事后来成了他的心理阴影,他无法原谅自己对父亲的“背叛”,也无法理解为何平时显得威严的父亲不作任何反抗。后来他和母亲去集中营探监时,父亲虚弱萎靡的形象加深了他的愤懑:“我不明白他为什么就不能试试跳过围墙?”出狱后,失业的父亲为了谋求一份工作,完全放弃了自己之前的信仰,利用海纳一次作文比赛的机会,对希特勒的政治方针大加赞美,这对他来说是双重背叛:父亲既背叛了自己,又背叛了自己的儿子。纳粹的暴行则让海纳·米勒体会到德国这个国家政治意识形态分裂之严重,即便是血脉兄弟,也可以转瞬对立得你死我活,这种分裂就像一个楔子,深深钉进德国人心中,后来则变成了一堵柏林墙。米勒于是开始不自觉地把历史——尤其是德国历史——和暴力等量齐观。在他眼里,人性天生埋藏有叛变的种子,背叛就发生在当下,而非仅仅是一种可能。这种对原罪的迷恋后来成为他的剧作中反复出现的主题。

布莱希特为后来人如何在东德的社会主义意识形态下做一名剧作家提供了榜样。事实上,米勒后来继承了布莱希特在这个体系中所处的位置:作品被认为与党的文化政策相冲突,因此在官方背景的出版、排演和文化批评中都被有意忽略。与此同时,作者本人依然在东德的剧院系统里位居高位,并在西方受到欢迎,被看作是一名荣耀的政治异见分子。米勒和布莱希特的不同之处在于,他把布莱希特那种集体性、革命式的宏观“史诗剧”转变成了一种更注重个体自我和内在爆发力的戏剧语言。他的第一部剧作《克扣工资的人》(1956)的灵感来自布莱希特去世前未及完成的草稿,故事的主人公是民主德国建国初期一名劳动模范汉斯·加尔贝,他带领其他人在高温条件下抢修高炉,为国家节省了25万马克的资金。布莱希特原本计划把这个人物塑造成当代英雄,米勒的剧本则更注重从其他工人的角度去观察他及其行动,这样一来,“英雄”变成只是国家政权对这个人物的定义而已。这不是说米勒采用了单纯的负面批判的路径,他把许多存在微妙而激烈的矛盾冲突的元素混合在一起,让人们认识到判断正确和谬误是一件多么困难的事情。表面上看,是以社会现实主义的方式忠实记录了民主德国的发展史,也遵循了意识形态要求的审美原则,实际上却暗含了一套激进的潜台词,一旦要在舞台上搬演就不得不充分正视。

1989年柏林墙的倒塌对米勒来说是一种打击,尽管他所有的剧作都在以或明或暗的方式激烈抨击东德的专制政权,但目的是为了改革,而不是政权颠覆。两德统一在他看来是在西德主导下对东德的一统。他之后宣布自己再也不创作剧本(当然也有人嘲讽他创造力衰竭),转而把主要精力投入到导演工作之中。事实上,此前他对自己剧本获得的舞台诠释有很多不满意处,一部分原因要归结于他剧本的晦涩难懂,无论对于演员还是导演都是前所未有的挑战。他说:“当我在剧院里,一个晚上只看到唯一的一个戏剧情节,我会感到无聊。如果第一场是一个情节,第二场又是另外一个情节,接着第三场、第四场又是别的,那就是一种愉快的享受。我不相信一出‘有手有脚’古典意义上情节完整的戏能把握得了现实。”基于这个理论,他在戏中像电影蒙太奇一样进行许多元素的平行拼贴。他有一部作品名为《梦德林的生平普鲁士的弗里德利希莱辛的睡眠梦幻喊叫》(1976),还有副标题,“一个可恶的童话”。他的另一部作品《图像的描绘》(1984)写成了一个连绵不断的长句子,全篇只使用了逗号和冒号,完全没有戏剧对白。“一旦试图导米勒的戏,就会发现,作品本身似乎抗拒被导演,即使做非常多的研究,还是很难触摸到解读的开关,然而解读的一个前提是决不能逃避历史的语境和自己的政治立场。”他最有名的作品要数《哈姆雷特机器》(1977),1990年,他亲自执导了这个剧本,上演于东柏林的德意志剧院,他把莎士比亚的原作和他的剧本相拼贴,改名为《哈姆雷特/机器》,演出是一场8小时的马拉松。莎士比亚原作中对封建主义终结、启蒙和理性时代到来的象征,被米勒再次审视,这次演出被称为“一个国家的葬礼”,标记了东德政权的最终消亡。(石鸣)

(文 / 三联生活周刊) 1929父亲米勒海纳Heiner1995ller