忙着活,或者忙着死

作者:三联生活周刊(文 / 陈维)

刚开始,三姨丈意外离世,久居在家的外婆特意去三姨家陪住,后来发现自己晚上腿痛得睡不着觉。母亲告诉我,外婆腿痛的老毛病又犯了,叫我想想办法,于是往老家寄药,回去给做治疗,都没效果,到当地医院也没有发现什么问题。那时候大家只以为这是老人的小病小痛,直到老人说胸口疼痛,去医院体检才发现是乳腺癌晚期,腿痛是因为出现了骨转移,发现时股骨颈已经被侵蚀去了一半——不知道这之前她是靠着怎样的毅力支撑在家里行走的。

外婆是个要强的人,那段日子给她通电话,总说到自己日后康复起来的事,心情还不错。后来卧床日子久了,语气里总透出了一些无奈:“你说这病怕是不能好了吧?”我在电话的另一头总是无言以对——我们病了还能安然睡去,是因为自信有一天会康复,但如果没有了希望,我们拿什么来安慰别人或是自己呢?再到后来,每天的电话问候成了累赘,外婆是个急性子,无话可聊时总是匆匆几句,主动结束了谈话。

疼痛和失落是外婆最后日子里最大的煎熬,母亲后来说,疼痛发展到后来已是钻骨之痛,吗啡的用量不断加大,还是彻夜难眠,要母亲她们晚上陪着——母亲曾懊悔当时为何拒绝外婆向她拿烟抽的要求,香烟在当时对她也许是莫大的安慰与支持。再后来,在一次翻身擦背时,她那被侵蚀了一半的股骨颈被不小心折断了,当时的骨裂声和疼痛几乎把老人的精神击溃。长期的卧床,幽闭和失落,以及药物的影响,老人后来精神也出现了幻觉、幻听,脾气变得暴躁多疑,有时候连母亲也认不出来。后来入冬冷空气又诱发了支气管炎的老毛病,病情加重得不能不入院治疗,吸氧,心电监护,母亲姐弟五人轮流24小时值班陪护,彻夜不睡,胡闹骂人已是常事,倒是累坏了侍候着的亲人。再后来我回去医院守夜时,外婆一天中已经没什么清醒的时候了,偶尔说些不如早点离开之类似对非对的话,入夜就得找身边的人陪着,实在煎熬。不久,老人就这样在痛苦中离去。

我一直认为,即便外婆不能活到九十、一百,至少会走得体面一些,因为外婆是个能人,俗话说的命硬。外婆幼年丧父,年轻时从农村嫁到县城,跟着地主外公过了几年好日子,后来外公中年离世,家道中落,她一个人靠着叔伯的救济抚养我母亲等五个儿女。之后又为儿女的工作婚事操心,然后儿女分家,45岁那年为了让二姨接岗,提早从供销中心退休,回家为儿女带小孩。外婆一生的最大打击是大舅那年得了重病,折腾了两年,人还是走了,外婆一度服毒自杀,幸好及时发现被救了回来。后来听算命先生说自己的命太硬,只会克身边的人,便又偷偷离家出走,到南华寺皈依佛门,全家人忙活了好一阵才把她找回家。在后任外公离世时,外婆倒是显得平静了许多。晚年的外婆很少和亲戚联系,只有每当家乡入冬,忙活着为儿女做腊肉腊肠的时候,才流露出少有的热情。

有时候一些人给你以启示,并非他的宣教或言行,而是他的存在本身。我总觉得外婆一辈子没有什么坎儿是过不了的,看着她总让人觉得安心——我时常想,我们的祖辈父辈都这样过来了,还有什么不能解决呢?也许有一天我也像他们那样老了,就像她那样安详地坐着,告诉青年们:活着就好,好好活着。

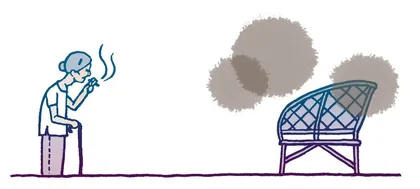

老人渐行渐远,留给记忆的依稀是一张空藤椅……

老家的小县城,外婆年轻时已经走了个遍,所以不喜好走动。一天的活动范围就在自己的老屋里,要么蜷缩在家里墙角的旧藤椅上,看着重复了N遍的电视剧,或是吃完了午饭便又开始忙着准备晚饭。要是真的闲来无事,会瘫在旧藤椅上点上一根香烟,深深吸上一口,然后任由烟雾从鼻口逸出来,弥漫到脸上,这时候老人的脸上会有一种特殊的满足感,仿佛缭绕的烟雾带走了一切暮年的空白和虚无。等这一瞬间的欣快掠过,她会定神看着地上玩耍的小外孙,仿佛要将小鬼的未来看个透彻,或是像是思考着某人的前世今生——就这样直到一支烟燃完,整个世界如这烟雾混沌、弥散、消失。很多次我在一旁看着,总以为老人会冷不丁冒出一句让我醍醐灌顶、受用终生的话——可是终究没有。有时抽完烟外婆会在旧藤椅上打盹,她耷拉着头,圆圆的肚皮随着鼾声一起一伏,这时密云飘散,午后的阳光透过老屋雪白的毛玻璃,洒落在她灰暗皱褶的脸上,窗外小路偶尔传来路过的自行车铃声,伴着大钟的滴答声,老屋里一阵安详。 或者