两岸暨香港:电视娱乐节目的“变身”和“错位”

作者:曾焱(文 / 曾焱 刘冬凌子(实习记者) 苏孟迪(实习记者))

( 4月10日,“我是歌手”节目在长沙举行总决赛新闻发布会。总导演洪涛(右四)携选手亮相。(左至右)陈羽凡、杨宗纬、胡海泉、林志炫、黄绮珊、彭佳慧、周晓鸥 )

( 4月10日,“我是歌手”节目在长沙举行总决赛新闻发布会。总导演洪涛(右四)携选手亮相。(左至右)陈羽凡、杨宗纬、胡海泉、林志炫、黄绮珊、彭佳慧、周晓鸥 )

实力歌手的新商业模式

电话那头,林志炫一直在咳嗽,难掩连日赶场的疲惫。他说,他现在的通告已经多到自己没有了概念。“我只能每天去问经纪人,最近两天内有什么事情。”

林志炫说,自己已经很长时间没有经营香港的市场了。“哪里的知音需要我就去哪里。”他喜欢把歌迷称为“知音”。从另一个角度,这句话也可被人解读为,哪里有市场就去哪里。

随着传统唱片市场无可挽回的日益下落,电视综艺节目成了新老歌手的另一个生存平台,而大陆各电视台之间的娱乐战争则把这个平台越砌越大。以往是偶像派歌手在这个平台上更具竞争力,而“我是歌手”这样的现场飙技节目出现并取得成功之后,似乎蹚出了实力派歌手积攒人气、拓展市场的新路径。“没有现场就没有真相”,这句颇具鼓动性的话,或可成为他们的新广告词。

林志炫说,在参加“我是歌手”前,也担任过几次大陆电视选秀节目的评委或导师,但到目前为止,他认为给予音乐以最高规格和诚意、资源的,还是“我是歌手”。当然,就他个人来说,这也是为他创造了最大资源的一档节目——名声的,商业的。

( 台湾选秀节目“超级星光大道”录制现场(摄于2007年) )

( 台湾选秀节目“超级星光大道”录制现场(摄于2007年) )

作为成名歌手,当初面对“生存战”这样的赛制设计有没有过犹疑?林志炫说:“毕竟赛制不是七进一,而是七进六,我只要维持在第六名以上就可以不断唱歌给大家听。我评估过自己,维持第六名的难度应该不大,所以不会担心这个问题。”他倒是觉得,这个节目的设计体现了对歌手、音乐人与乐手的尊重,同时也奠定了用来辨别实力派歌手的“没有现场就没有真相”的定位。

2010年,林志炫在台湾录制过一张“One take”Live(现场)同步专辑。“One take”,指专辑是一次成型,不剪辑不后制。他曾带着这张专辑到湖南卫视做宣传,并说希望大陆也能有电视台跟他合作,发行一张大陆版的“One take”。结果,2012年就有Live形态的“我是歌手”来找他,他也就没有太多迟疑。在他看来,台湾本来原创综艺节目较多,但如今大陆的电视台大量引进国外版权节目,竞争力大增。“像‘我是歌手’,就是从韩国买进的版权,所以第一季里还有很多原团队的东西,我希望第二季里打造更多属于中国自己的东西,比如说更好的音控师、直播的成音质量等等。”

( 4月2日,歌手Ella(右)在台北宣布加入综艺节目“王子的约会”,与庾澄庆(左)共同担任节目主持人 )

( 4月2日,歌手Ella(右)在台北宣布加入综艺节目“王子的约会”,与庾澄庆(左)共同担任节目主持人 )

林志炫觉得,“我是歌手”最重要的部分就在其Live形态。他说,偶像派歌手可以靠广告代言来弥补因唱片市场下滑而掉落的收入,从而节省更多资源来做唱片的录制和宣传,而对于实力派歌手来说,“我是歌手”这种形式拉高了门槛,而且,“不仅仅是人气拉升这么简单,它可以成为实力派歌手获得音乐资源的方式,也提供了市场。比如说,总决赛在湖南卫视演播厅和电影院同时直播,这就有可能成为一种未来商业模式——可以在摄影棚里做高水平的电视直播,愿意买票的人也可以在电影院里获得高规格的声音和影像享受。如果这个模式能成功,它就打破了歌手开演唱会,大家只能去某一个地方看演出的状态。但它的门槛是什么呢?就是没有实力的歌手做不到。当然,从直播部分来看,目前还存在一些技术问题,如果能把直播的成音做到录播水平,我觉得这个商业模式可以成立”。

杨宗纬收到“我是歌手”的邀请时,节目已经播了两期。他的公司在第一时间反对,提醒他这是一个“后果必须要自负”的节目。湖南卫视的工作人员则花了大半个小时,许诺能够提供所有他需要的设备和技术条件,杨宗纬说,他因此就很动心了。“我认为唱歌第一重要的是编曲,另外音响部分也很重要,其他我没有什么要求,比如那些舞美之类的东西。”他说。

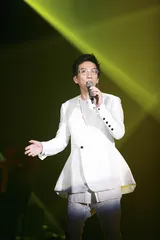

( 林志炫 )

( 林志炫 )

他当时并不了解大陆歌手,看第一期节目,包括羽泉他都不熟悉,但黄绮珊在演唱《等待》时的投入给他留下很深印象。

参赛后,杨宗纬成了选手里最历经戏剧性的一个。第一场就被出局,然后绝地复活,之后一步步成为夺冠热门并拿到第三名。在出局和复活之间的那些天,他说自己在台湾不敢上任何一个电台节目的访谈和宣传,直到复活结果出来。

( 黄绮珊 )

( 黄绮珊 )

“‘我是歌手’最重要的是回归了音乐本质,我非常讶异它能够满足每个歌手独到的要求,不惜重金从日本、韩国请来导师。节目使用的音响设备、麦克设备,可以很坦白地说,都是演唱会的等级。”

杨宗纬说,他其实在2005、2006年就开始关注大陆的“快乐男声”、“超级女声”等选秀节目,然后2007年他自己在台湾参加了“超级星光大道”第一届选秀。比较之下,他觉得“星光”的优点在于非常真实,因为制作成本低,选手也要去帮着买盒饭、摆道具,和制作团队一起出游,每个参与者都不认为这是在比赛,彼此有很强的情感联系。“后来的选秀节目意识到真实是个号召力,开始为了真实而真实,我认为实际上已经不再真实了。”

( 陈乐融 )

( 陈乐融 )

杨宗纬在长沙,马上要去天津、上海、苏州、武汉,专辑签售会、演唱会让他和其他几个刚刚结束“我是歌手”赛事的台湾歌手一样,在大陆各地飞个不停,我们和他约定的采访时间更改了三次。他在北京录制了新专辑《原色》,他觉得自己的发展没有地域分别。台北是家乡,但对于大陆,他说在这里,“感受到温暖和重生”。

大陆电视娱乐的“变身”

“我是歌手”的制片人洪涛向本刊转述台湾女歌手彭佳慧的情况:第一场播出后回台湾,她出去吃饭,饭店老板一定要给她免单,“她感觉自己一夜爆红”。

彭佳慧虽说近几年没有具备影响力的作品,但在台湾也是成名歌手,仍免不了这种巨大的起伏感。洪涛又讲林志炫参赛经过:“节目在2012年10月中旬启动,很早就联系过林志炫,在他公司层面就被回绝了。节目第一期播出后,再去谈,就一拍即合。”

“我是歌手”中,台湾歌手的比例远超过香港歌手,洪涛说完全是迫于现实状况:香港资源有限,有过硬唱功又具知名度的歌手就那么几个,像陈奕迅、张学友都在一线,非死磕拿不下来,而当时节目组已经开始进入,没有精力和时间了。好不容易请来实力唱将黄贯中,没想到一场就被观众选下去,导演组也没有办法。相比之下,台湾这些年积累了一大批实力唱将,当地竞争激烈,所以很多知名歌星都处在淡出或半淡出状态,档期更合适。

据洪涛透露,最不缺演出的是大陆歌手,稍有知名度都有市场,像选秀出来的张杰等出场费也超过单场50万元,而彭佳慧在参加“我是歌手”前据说只有几万元,现在已经涨了10倍不止。

湖南卫视作为娱乐大台的地位最早来自“超女”和“快男”,但在那以后,大陆电视台都逐渐意识到版权是个问题。“早期做节目是看台湾录像带原样照扒,也通过模仿得到锻炼。现在信息发达至此,抄任何东西,10分钟后就会有人把原版扒出来放上网络。原创和版权购买变得越来越重要啊。”洪涛介绍,2006年湖南卫视就设置了一个研发中心,专门负责研究和联系购买境外节目模式,2010年开始全面发力。“我是歌手”的版权是在2011年买下来的,因为在韩国这档节目曾经在收视率上打败过“韩国好声音”。“具体购买费用是多少我也不太清楚,反正不算很高。这是韩国第一次以售卖模式的方式卖掉节目,也是国内的电视台第一次从韩国买版权,以前大家都只盯着欧美和日本的电视节目。”洪涛说,湖南卫视还从韩国购买了“情书”和“Xman”两档节目,“情书”后来就变成了本土的“我们结婚吧”,而“Xman”是一档明星游戏,和湖南卫视原创节目“快乐大本营”、“天天向上”形态相似,都需要调动大量明星资源,在吸引力和操作性上论证都缺少可行性,至今还一直搁置在那里。此外,这两年新播出的“名声大震”购自英国,“百变大咖秀”购自荷兰。

当年圈内传说的大陆抄台湾——台湾学日本——日韩仿欧美的电视娱乐制作链,现在已经被直接简化为大陆花钱买日韩和欧美版权。

谈到两岸暨香港电视娱乐形态,洪涛觉得台湾和大陆更接近,所以最初借鉴较多。

“与台湾的合作,湖南台可以追溯到电视剧《六个梦》时期。不过近5年时间,我们已经没有用台湾电视节目做过参照了。”

“香港电视的娱乐节目比例并不大,很多年里好像都只有‘欢乐今宵’和‘娱乐金曲’两个名牌,而且都是明星做游戏为主的形式。2005年,香港屏幕上增加了一个选秀的节目——‘残酷一叮’,三个评委听选手唱歌,听不下去了就按铃。但那时候湖南卫视已经有了获得巨大成功的‘超级女声’,所以也没有关注过香港这个节目的影响力。”

2007年,湖南卫视和香港同行有过一次合作。“我当时制作的‘舞动奇迹’是第一次和香港TVB合作,在两地同时播出。刚开始香港团队不太了解内地的制作水平,表现得比较傲慢。每期节目两台都要各做一个宣传片头,到香港拍嘉宾,每次只给我们不超过两小时的拍摄时间,但最后我们成片效果往往比他们长时间拍摄制作的要好,这样慢慢他们对内地的策划、制作和硬件水平有了了解,合作状态也开始发生变化。这个节目一共做了三季,和TVB合作的有两季,还是比较成功。”

其实,有人若关注到幕后,会发现在“我是歌手”的音乐班底中,有两个重要角色都来自香港:音乐总监梁翘柏,“香港第一吉他”黄仲贤。

“兄弟登山,各自努力”

陈乐融的名字,对于大陆观众来说有点陌生,就算是圈内人,也大多以为这位著名词人在“小虎队”解散后便脱离了流行乐界,而不知他近年较多转入了台湾本土的音乐剧创作。不过,由他作词的《潇洒走一回》、《再回首》、《对你爱不完》等老歌曾在华语圈传唱度极高,“我是歌手”以怀旧为基调的现场氛围仍足够唤起多数歌迷对这个名字的记忆。

“我只是参加了最后三期的点评,从复活赛到总决赛。总决赛其实就是在下面坐着看,也不需要评。”陈乐融跟我们说。这之前,他的工作重心一直在台湾。虽为华人流行乐界资深前辈,他却没有像姚谦、许常德等同行那样到大陆开设公司。“他们在台湾唱片界都做到副总或总经理的位置,站在产业界的立场,也为了手下歌手的发展,他们都要和大陆市场有很多关联。我1996年离开飞碟唱片,参与创办台湾比较重要的一家民间电台——飞碟电台,之后专心于传媒制作和主持,歌词写得少了,工作语境也主要在台湾本土。直到前两年,我才和大陆业界开始单一项目合作,比如为百老汇音乐剧《妈妈咪呀》的中文版演出撰写歌词。”

兼有著名音乐人、媒体人和主持人身份,聊到两岸暨香港目前的电视娱乐资源和格局,陈乐融用了一句话来形容,那就是“兄弟登山,各自努力”。

陈乐融说,我们经常提“华语文化圈”,其语义涵盖两岸暨香港和全球华侨,但相对而言,这其实是一个比较理想化的概念,因为从文化习惯到娱乐喜好,香港和台湾不同,台湾和大陆又不同。比如说流行音乐,香港和广东有更多人喜欢粤语发音的电视节目和歌曲创作,对台湾的普通话歌曲并不那么感兴趣,让台湾歌手去征战香港红磡体育馆,并不是每个人都适合。“我想说的就是,两岸暨香港其实都没有那么容易可以生产出一种内容产物,然后横扫华语文化圈。现在想起来,当年有个邓丽君,那真是难得。我自己早年写《潇洒走一回》、《感恩的心》、《再回首》,也没有特意锁定过大陆市场或北美华侨。湖南卫视做‘我是歌手’,我想他们最初肯定也不会在意是否要台湾观众喜欢。节目受欢迎,是本身实力够,有能力穿越。”

至于“我是歌手”在台湾走红引起各界的反应之大,他觉得有些事情接近小题大做了。“在舆论上,我们容易陷入两种语境:一种是高捧了台湾原创歌曲的影响力和歌手的实力,另一方面又过度期待台湾的流行音乐工作者,要求幕前幕后人怎么去持续我们的荣光。像我看到一篇台湾《中国时报》的评论里就说,要让台湾创作在大华文市场继续唱下去。其实,如果不是因为‘我是歌手’这个节目,你很难在两个星期内突然看到从陈文茜到龙应台,台湾媒体界、文化界人士都突然歌颂起台湾的歌手来了。”

在“我是歌手”长沙决赛现场,曾聚集了18家台湾媒体。东森电视台记者陈学风接受本刊采访时就说,他们台开始关注大陆娱乐节目是近两三年的事情,每周有常规的两三则新闻,约5分钟时长。之前也报道过“中国达人秀”、“中国好声音”,不过都是直接接收大陆卫视的信号来制作,只有这次是直接派人过来采访,而且对决赛的报道持续了3天。“决赛7个歌手中有4个台湾歌手,他们本来都已经很有知名度,林志炫和杨宗纬又是夺冠热门,所以台湾观众很关注。”之前每周赛事,他们也都在第二天跟进报道,包括排名和热门话题,比如猜夺冠选手、预测下一季来宾,对大陆组合羽泉的发音不准以及传言节目组雇观众现场哭等细节也做过报道。

与很多台湾电视人的看法相似,陈学风认为,大陆娱乐节目如此红火的主要原因还是制作费充裕,可以拉冠名和赞助,有钱来制作华丽的背景及支付歌手出场费。他说,台湾“广电法”不允许电视节目有行销行为,因此阻碍了节目做大制作,台湾电视台没有本钱买版权,娱乐节目主要以谈话、游戏为主,最火的节目至今应该还是“康熙来了”,主要依靠主持人个人风格竞争而不是制作费、团队等。“台湾制作1小时综艺节目可能才用到100万元台币,约相当于25万元人民币,和大陆落差很大,呈现出的效果差别就很大了。”

但陈乐融并不完全认同这种观点,他说:“台湾圈内最近一直在谈‘我是歌手’多有钱,制作费多高,反正就是大陆有钱,所以我们歌手愿意去,所以他们节目做得好……总之台湾电视节目没有竞争力都是钱的问题。”陈乐融说,几个月前,台湾官方刚刚开放了一个政策,即商业品牌在电视节目中可以“置入”——相当于大陆所说的“植入”,这就和市场生态有关系。陈乐融透露,过去不管是电台还是电视台,台湾官方政策对这部分把关都非常严。前几年他到大陆,就发现电视节目上的商业冠名热闹得一塌糊涂,不单在舞台上设Logo,后期制作部分还一直出现企业商标,而这在台湾电视上是绝对看不到的。“当初台湾制定这个‘广电法’,就是为了保障消费者,要求广告归广告,商品在那几十秒里尽可以宣传,但节目当中让主持人拿到手上念,或者让专家帮腔,就容易误导观众。现在开放‘置入’,也是市场生态的问题。这几年,台湾电视广告业绩比较萎缩,各台分配给节目制作的预算就少了,所以制作单位一直在跟官方做各种反映,要求放开。现在台湾才刚刚出现了第一档以冠名方式制作的节目,是张小燕主持的谈话节目,某化妆品出钱冠名。但同样是冠名,价格上差别还是比较大:像‘我是歌手’、‘中国好声音’都是上亿元,换算成新台币就是四五亿,甚至八九亿元。而一档‘小燕有约’的冠名权,媒体报道好像是500万元新台币,这还是一周5天全年播出的节目,而不是一季13期。但坦白讲,我并不觉得钱是唯一的原因,这样说模糊了焦点。当年台湾制作的电视剧、综艺节目、谈话节目,不见得都是用金山银山堆出来的。”

陈乐融说起他第一次看到大陆选秀节目,是在2006年,湖南卫视制作播出“快乐男声”第一代。“我是从中间才开始看的,一直看到总决赛,当时我就跟台湾的圈内朋友说,这已经能够是一个非常成熟的娱乐商业选秀节目。那时候台湾还没有开始做选秀节目,隔年才出现了王伟忠在中视制作的‘超级星光大道’。‘星光’以后,台视推出‘超级偶像’抗衡,我在里面当评审。其间我就跟朋友谈论过,光讲电视这一块,过去一直是台湾的资源在输出,影响过大陆很多电视台,但曾几何时台湾已经要开始抄大陆的东西了。当然,英美的歌唱选秀节目比大陆更早,所以说起来其实就是‘天下文章一大抄’,大家在地球村里都互相‘借鉴’,从早年仿冒、‘山寨’,到后来合法购买版权。但台湾现在确实面临一点信心危机,从前自己一直是通俗文化的输出地,现在反过来,可能要受到对方一些影响。”

台湾地方开放的电视频道数量大约有八九十个,但真正有竞争实力的电视台,无线有台视、中视、华视、民视四家,有线则以年代、东森、中天、三立等为主。陈乐融说,在“星光”之前,台湾华视也有歌唱选秀,只是一直放在“快乐星期天”单元里面,并非整辑来做选秀。陈乐融介绍,现在台湾有一批歌手被叫作“快乐帮”,因为他们是从“快乐星期天”里唱出来的,比如韦礼安。王伟忠捧出“星光帮”,杨宗纬、林宥嘉是其中佼佼者,萧敬腾和这档节目也有很大关系。“超偶”出来的就叫“超偶帮”,代表是女歌手张芸京。另外还有一个选秀节目“明日之星”,因为是以唱闽南语歌为主,在台湾之外影响很小。

这几档节目都还在播出,但在陈乐融看来,已经都有点下落。像“星光”、“超偶”,经过六七季播出后,热头、人才来源以及对社会的影响力都和早期不能相比了。“选出来的歌手之后有没有成气候,往往决定了这种选秀节目的生命力。”他说,这几个选秀节目在台湾都算是原创,但其实所谓原创,也很难说百分百,因为选秀节目的形式很容易彼此参考。“所有节目几乎都使用到现场赛、场外秀、血泪辛酸史、后期帮唱等环节,其实这些当年在‘快男’里面都看到出现了。”

2012年,庾澄庆推出一档“王子的约会”,据陈乐融说,是和大陆某电视台谈的版权。“具体是和哪个台我忘了,反正形式是一群女嘉宾在场上,然后男嘉宾一个个走出来。这个节目播出后不算很火,但我认为这是一个很重要的指标,一个分水岭——过去台湾不会有任何一个制作公司会完全移植大陆的节目模式。所以,两岸在综艺资源和娱乐形态上互相影响,说是交流也好,合作也好,反正都已经成为一个新局面。”2009年,“超级星光大道”第六届开通大陆选区,并且为了兼顾华语圈收视,已经改名为“华人星光大道”。

陈乐融同样提起,湖南电视台在八九十年代就和琼瑶合作拍剧。“琼瑶帮了湖南电视的大忙,反过来湖南电视也帮她打开了大陆市场。这不就很像目前‘我是歌手’和林志炫、彭佳慧等台湾歌手一方水、一方鱼的状况?但回头又想想,琼瑶之后还有第二人吗?” 娱乐节目香港两岸电视错位