笑话的产生机制

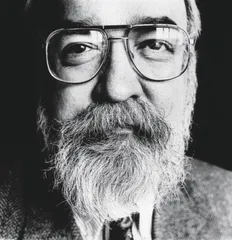

作者:三联生活周刊 ( 哲学教授丹尼尔·丹尼特 )

( 哲学教授丹尼尔·丹尼特 )

对幽默的解释一般有三种理论:优越感理论、释放理论和不一致理论。优越感理论说,幽默展示笑柄的低等之处,让人感到自己更优越,因而得意地笑。它能解释一些笑话,但很难解释得了双关语、模仿等可笑之事。释放理论源自弗洛伊德的理论:幽默能让紧张的神经得到放松,但不能说双关语有这种治疗功能。现在许多认知科学家对溢出、释放之类的液体类的比喻表示怀疑。不一致理论更加流行:幽默的情境呈现一种之后被解决的不一致。如果对不一致的界定不够准确,它也解释不了一些反例。亚历山大·拜恩在1875年出版的《情绪与意志》中说,有许多不一致能给人带来各种感受,就是不会让人觉得好笑。比如“负重的老朽、音不准的乐器、五月的雪、阿基米得在遭到包围时研究几何学、穿着羊皮的狼、残忍的父母”。

美国印第安纳大学认知科学家哈维·马修·赫雷、塔夫茨大学哲学教授丹尼尔·丹尼特和美国心理学家雷金纳德·亚当斯在《笑话的内幕》(Inside Jokes)一书中对不一致理论做了细化。简单说,他们认为,当我们的预期被推翻时,我们就会感到好笑。或者说,当我们的大脑发现它所做的假定错了时,我们就会感到有趣。这种理论解释多种幽默尤其是笑话时很管用。小孩子很小的时候就会有意地唱错儿歌里的词,内涵丰富的幽默都会引导你这样理解一种情境,最后发现其真实意图完全不同。比如这一条:一个男子在航空公司办理登机手续的柜台对服务人员说:“我想把这只包运到柏林,这只运到加利福尼亚,这只运到伦敦。”服务人员说:“对不起先生,我们办不到。”这个男子答道:“胡说。我上次乘坐你们的航班时,你们就是这么做的。”我们本来以为这位男子是认真的、他真的需要把三只包运到世界上三个不同的地方,但后来知道,他乘过飞机,他是来讽刺、报复的。

更具体的理论阐述是:笑话没有内在属性,它属于第二性的质,第一性的质是形状、重量这类属性,是独立于观察者的。味道和气味等属性则是第二性的,是在观察者身上产生的效果,因此是每个观察者的感知系统的产物。我们感受幽默的机制是认知的,大脑总是要假定接下来会发生什么,它盘算一个行人要去哪里,发言人会说什么,香蕉剥掉皮后是什么样子。我们在理解现在、期望将来时,都要建构精神空间,我们用当前的感知、自由联想、记忆、推论等建立精神空间,因为信息总是不充分,所以我们要去主动填补,而我们填补的东西可能会被证明为错误的。但找出这些错误是需要花工夫的,于是我们进化出了一种奖励查找不一致的机制,它便是原始幽默的基础。之后,艺术和文化为了社交、性竞争和脱口秀而不断开发这种能力。我们天生就会喜欢笑话、从笑话中获得快感,是因为这样能鼓励我们去查看自己信念中的错误。书中说,对未来做的期待越多、为了填补空白做的假定越多,你的认知功能越优秀。如果没有幽默,就等于缺乏智力,所以幽默感确实是聪明的表现。

书中对每一条笑话都做了剖析,指出其中包含的错误的假定。如:在纽约,一个亚洲人带着2000日元走进现金兑换处,带着72美元离开了。过了一周,他带了2000日元,这次只换到66美元。他问出纳为何比上周换到的少,出纳说:“浮动”(Fluctuations)。这个亚洲人愤怒地离开,就在甩上门时,回头喊了一句:“狗日的美国人!”当我们听到这个年轻人愤怒地离开时,我们以为他生气是因为汇率浮动令他遭到了损失,或者他不知道汇率是浮动的,但结果发现他生气的真正原因是他听错了,以为出纳骂了他,他真正在乎的并不是钱。

书中提到这样一则笑话:一个老头在高速公路上开车。他妻子打他的手机,很担心地说:“海尔曼,小心点!我听到广播里说有个疯子在280号公路上逆行!”海尔曼说:“不止一个人逆行,有好几百!”作者解释说,按照他们的理论,这其中包含第三者的错误假定——海尔曼以为逆行的是别人,完全没想到相反的情形。但这个笑话用优越性理论解释起来更方便:好笑的是海尔曼太傻。

( 《笑话的内幕》 )

( 《笑话的内幕》 )

(文 / 小贝) 笑话机制产生海尔曼