伊恩·麦克尤恩:《追日》

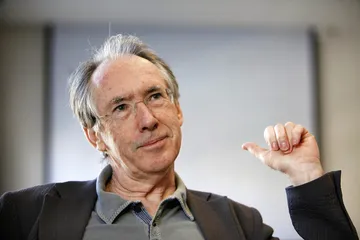

作者:孙若茜 ( 伊恩·麦克尤恩 )

( 伊恩·麦克尤恩 )

“‘追日’的意象在中国文化中与骄傲的英雄夸父不可分割,而置于西方的文化语境中时,则叫人联想到那位翅膀在烈日下融化,继而殒命大海的伊卡洛斯。”这就是为什么黄昱宁把书名《solar》意译为《追日》,而没有直译成“太阳能”的原因。

译者黄昱宁认为,虽然“太阳能”和整部小说时刻戏拟科学文体的风格一脉相承,但这两则寓言所拥有的“黑色幽默”却与伊恩·麦克尤恩在这本书里喜剧性地展示理想主义一拍即合。

三联生活周刊:《追日》相比麦克尤恩之前的作品变化很大,不光是题材或者语言?

冯涛(《追日》责任编辑,曾翻译多部麦克尤恩的小说):他的转变是从《阿姆斯特丹》开始的,他在之后写了《赎罪》,其实已经很放松了,他把各种元素结合得很完美。我一直认为,有许多西方评论家也认为《赎罪》是他最好的作品。再往后是《在切瑟尔海滩》,它其实是很温情的,“温情”这个词跟早期的麦克尤恩是绝对搭不上任何关系的。到了《追日》,他完全是以讽刺性的态度来写,这个是变化非常大的。

三联生活周刊:讽刺性的态度,其中包括对科学主义和人文主义之间关系的暗讽等?

( 《追日》 )

( 《追日》 )

黄昱宁:这部小说中对人文主义和科学主义关系的暗讽,主要是在第二部分,别尔德(主人公)怎么认识、追求他第一任太太的。他的太太喜欢弥尔顿,他为了讨好她,就临时抱佛脚,用一个星期突击背了很多弥尔顿的诗,提炼了一些非常专业的问题,他太太就一下被打动了。于是别尔德心里暗自得意,他想象如果一个人文学科的学生,用一个星期钻研数学公式,是不可能提出专业问题的,可见,人文学科是多么虚妄的东西。这里面就可以感觉到麦克尤恩是在自嘲,因为他自己就是人文学科背景,尽管他对科学有兴趣。而后面的情节,其实反过来对自嘲又是一重反讽。自以为什么都能解决的科学家,好像能拯救全人类,但突然之间让他的事业毁于一旦的,恰恰是各种各样错综复杂的人际关系,甚至包括一些外交关系。这种时候你说科学主义是不是能够战胜全世界?如果世界上都能在科学规定的理性的轨道上运行,当然世界应该运转得秩序井然。为什么现在大家都在说环保,可是环境还越来越差?是人性的欲望、人性的痼疾把人拉向理想的反面。虽然他没有明说,但是对当初自鸣得意的别尔德又是一重反省。

三联生活周刊:书中的注解基本都是名词解释,唯有一个地方,你写到“作者想暗示读者,人们是如何‘习惯成自然’地占用他人的资源,造成混乱的”。所以这个有关更衣柜的情节,也是你认为最能表明作者态度和主旨的一个地方吗?

( 黄昱宁(左)与冯涛 )

( 黄昱宁(左)与冯涛 )

黄昱宁:注解首先是解释翻译的部分里的背景知识。而有些东西,包括国外对作者的访谈我会去看,它会有作为作者的解释性的东西,我稍微用一些在注解里,希望帮助读者理解得更深一些。但是注解不能成为一个注释本之类的东西,不能成为研究专著的东西,要有分寸,不能僭越。

“更衣室”这个部分作者也承认是比较重要的,他多次提到是小说的动机,动机对一个作品是很重要的。也许按照最科学的方法,世界上很多问题是很容易解决的,很多东西都可以用科学来解释,可为什么我们总是要面对重复的问题,同样的灾难、同样的痛苦不停地在重演,说到底还是人性在起作用。

三联生活周刊:麦克尤恩的语言以前常被指具有“抗译性”,那么现在呢?

冯涛:他前期的作品是“恐怖伊恩”,现在已经不是了,他的创作可以很清楚地分成前期、中期、晚期,其实恐怖只是他前期的阶段。这跟他的出身也有关系,他不想纠缠在服饰、口音那些东西上,说得不好听一点,他就是想让大家记住,我是个新作家,我没有什么背景,我就要用最骇人听闻的东西把你们震惊到,西方有个词叫“shock writer”,我就要吓你们一跳,否则你们也记不住我,不排除他有这方面的考虑。但是他不管写多么变态的东西,像《只爱陌生人》里写到过奸尸,他的语言一直是非常精致的。他后期,我觉得从《阿姆斯特丹》以后倒是真的放开了,确实有了很多喜剧性的色彩,这在他前期是绝对没有一点点苗头的。

三联生活周刊:这部小说里面有大量关于物理的专业词语,作者曾说这些词语是带有音乐性的,在翻译的过程中有什么体会或者说怎么体现?

黄昱宁:他不是一段里面卖弄几个科学辞藻就完了,而是俯拾皆是的。我们看身边的东西是常规的,不是科学家的眼光。他用一些如果不知道科学道理就不可能想出来的东西,用科学的视角去重新打量哪怕一袋薯片,从伦敦飞机上往下看的熟悉的景物,这是不具备相关知识就不可能有的,而已经侵入他日常生活的方方面面了。他甚至会用科学的理性来抑制爱情这种非理性,他认为那是没有必要的、浪费的。所以他的世界观、他的比喻是别的艺术家不太可能做出的,至少在这点上是给他的文本带来了非常不同的东西,我特别希望不要破坏他的这种感觉。他用的词是比较大的词,一般人说话是不会用那么大的词去说,但我琢磨了一下,觉得还是要保留,翻译到中文也得是个比较大的词,不能为了解释很专业的词就把它变成一个好懂的小词,我觉得那是破坏他的用意的,宁可大词留在那儿,下面写个注解。

三联生活周刊:相比其余两部分,这本书的第二部分节奏明显放慢,我们怎么看这部分延宕?

黄昱宁:从翻译来说,第二部分他把整个演讲稿都用上去,我觉得是个炫技的手法,因为要完全搞清这里的道理等于戏仿一种文体,这不是作家平时擅长的东西,它本身就是一种炫技。从结构来说,因为第一部分很紧张,情节密度很大,第二部分在情节上是比较少的,在节奏上一下慢下来,到第三部分又快很多,前面的事儿又全抖出来了,然后情节一下子就急转直下了。我们刚才说到的那些,比如用科学语言去做很新奇的比喻,大部分也是集中在第二部分的,因为节奏慢下来后,在描写上会有更大的空间,包括人文和科学的互相嘲笑也都在这部分里,跟主题相关的部分是由第二部分夯实的。

冯涛:延宕,这反而是个好处。比如坐过山车时冲到高处会停一下,然后以更快的速度再冲下去,我觉得他第二部分相当于这种感觉,没有这种感觉会太局促了。按柏格森的说法,物理时间跟心理时间是不一样的。如果只看情节的话,把第二部拿掉是没有任何问题的,但把第二部拿掉以后,从一个作品来说就不完美了。

三联生活周刊:故事里的细节、背景都制造得十分扎实,甚至于附录里主人公的颁奖演说辞,有评论说这样的处理过于追求完美,你怎么看?

冯涛:真正完美的小说真的可以以假乱真,这是虚构的魅力所在。可能是我有偏见,我们原创的文学有很多不足的地方,很多情况下太假,我们的很多东西恰恰是太浮皮潦草了,把读者当小孩子耍,太浅薄。所以这倒是我比较钦佩麦克尤恩的一个地方。一些经典的作家,包括托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基,我觉得他们的伟大在很多情况下也就在于这一点。像托尔斯泰写《战争与和平》,他是下了多少工夫,每一个细节都有出处。作为一个作家,要有天赋,要有突破死工夫的地方,但死工夫是一定要去下的。我觉得现在不光是我国的作家,包括西方一些当红的作家都不肯下这个工夫了。

黄昱宁:我认为这种东西是需要存在的,不能因为大部分作家达不到这个地步就认为不应该存在这样的形式。有的人是希望看到作者痛苦的东西,情感流露的东西,他不是没有,只是隐藏得比较深而已,他对人类命运的思考是很沉重的。

(感谢实习生甄紫涵整理采访录音)(文 / 孙若茜) 文学作家麦克追日尤恩伊恩