泰特现代,一场“艺术运动”?

作者:曾焱 ( 伦敦泰特现代美术馆新改造的“油罐”空间(Tanks) )

( 伦敦泰特现代美术馆新改造的“油罐”空间(Tanks) )

“油罐”新空间

伦敦泰特现代(Tate Modern)美术馆外面的旧油罐,在闲置30年后被再次改造成为新的展览空间,2012年7月开始对外开放。新空间的揭幕展长达15个星期,一直延续到了10月底,这个名为“油罐:现场艺术表演”(The Tanks:Art in Action)的系列,也是比利时人克里斯·德尔康(Chris Delcon)接任馆长后推向公众的第一件“代表作”。

“油罐”项目是泰特现代二次扩建新馆的第一期,据英国媒体报道,如果德尔康按照计划完成全部扩建工程,总耗资将达2.15亿英镑,预计落成要到2016年。

11月5日,在“油罐”展结束后一个星期,克里斯·德尔康到了北京,为“2012年CCAA中国当代艺术奖”出任国际评委。

掌管了泰特现代美术馆,意味着晋身为全球当代艺术界的核心权力人物之一,无可避免地随时暴露在聚光灯下。从克里斯·德尔康被公开的履历可以看到,在成为策展人和美术馆馆长之前,他早年曾是公共广播电台的艺术记者,后来相继做过鹿特丹的维特德威斯(Witte de With)当代艺术中心创会理事以及波伊曼·凡·布宁根(Boijmans Van Beuningen)博物馆馆长,2003年后长期担任“慕尼黑艺术之家”(Haus der Kunst)的负责人。在慕尼黑对视觉艺术项目的创新策展和融资能力,帮助德尔康在当代艺术界获得了极高关注度,最终他被泰特现代的前馆长维森特·托多利(Vicent Todoli)选为接班人。

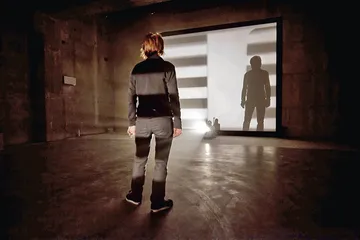

( 本组图片:为期15个星期的“油罐:现场艺术表演”项目,打破造型艺术边界,为观众提供了“精神和身体能在其中运动”的空间

)

( 本组图片:为期15个星期的“油罐:现场艺术表演”项目,打破造型艺术边界,为观众提供了“精神和身体能在其中运动”的空间

)

对几段经历,德尔康曾评价自己:“在鹿特丹是与精英主义及其希望拥有一个融合了多种文化的社会有关,在慕尼黑则与历史以及处理历史的方法有关。”而与他之前任职的这几个艺术机构相比,伦敦泰特现代美术馆无疑要更为鲜亮,克里斯·德尔康又将为自己和泰特现代设定一个什么样的未来方向?在和本刊记者的谈话中,他反复述及几个语词,包括:跨界,参与,以及把美术馆当作一种公共媒介来看待。在很多博物馆人士为收藏家争相修建私人美术馆助力的时候,德尔康牢牢据守他作为公共博物馆管理者的立场,撰文表述不同观点,他调侃,“私人博物馆被实业家经营,而实业家看重的是回报”。他说,公共美术馆做的事情不一定比私人美术馆更好,但是相当不同,而其中最大的差异在于“我们是可接近的”。在各种演讲中,他都喜欢引用社会学家托尼·贝纳特(Tony Benett)的一句话:给我一个博物馆,我将改变这个社会。

在“油罐”空间里,观众感受到的不仅是其形态的特殊——圆形,混凝土结构以及未经加工的自然质感,而且展出作品也不局限于绘画、雕塑、装置等形式的造型艺术。德尔康说,策展人邀约舞蹈、音乐、戏剧和电影人加入表演。在“油罐”,连续三天驻场表演了20世纪末以来最为著名的舞蹈家之一安娜·特蕾莎(Anna Teresa de Keersmaeker)的代表作《Fase》;艺术家斯塔夫(Patrick Staff)和搭档则将电影变身为现场装置艺术,观众和他们共同感受和经历,犹如一件“软型雕塑”。

( 本组图片:为期15个星期的“油罐:现场艺术表演”项目,打破造型艺术边界,为观众提供了“精神和身体能在其中运动”的空间

)

( 本组图片:为期15个星期的“油罐:现场艺术表演”项目,打破造型艺术边界,为观众提供了“精神和身体能在其中运动”的空间

)

在德尔康看来,未来美术馆的形态,是一个“精神与身体能在其中运动的空间”。“油罐”实际上就是他对这一观点的局部预演。

涡轮大厅之变

( 本组图片:为期15个星期的“油罐:现场艺术表演”项目,打破造型艺术边界,为观众提供了“精神和身体能在其中运动”的空间

)

( 本组图片:为期15个星期的“油罐:现场艺术表演”项目,打破造型艺术边界,为观众提供了“精神和身体能在其中运动”的空间

)

泰特现代美术馆从它落生的那天起,就是当代艺术界的话题,克里斯·德尔康所做的是将话题再次翻新。

1994年,利用泰晤士河南岸被废弃了14年的旧发电厂,英国千年庆典委员会斥资1.3亿英镑,为有百年历史的老泰特美术馆(Tate Gallery)动建了这个和圣保罗大教堂隔河相望的新馆——泰特现代。现代馆以收藏和展览20世纪艺术为主,异于其他传统美术馆的非编年展示方式——艺术品被按照“历史—记忆—社会、裸体人像—行动—身体、风景—材料—环境、静物—实物—真实的生活”的线索分为四大类来陈列,丰富的现代艺术收藏,以及依据厂房风格设计的自由个性的空间,使得该馆在2000年5月开放后大受欢迎,很快成为旅游经济的引爆点,据称当时每年可为这个原本游人罕至的旧厂区创造出3000个就业机会以及5000万英镑以上的经济收入。

( 本组图片:为期15个星期的“油罐:现场艺术表演”项目,打破造型艺术边界,为观众提供了“精神和身体能在其中运动”的空间 )

在某种程度上也可以说,泰特现代的成功在全球范围内推动了一波将旧工业厂区改造为当代艺术空间的潮流。建于60年代末工业时代的旧发电厂,其外部轮廓和百米烟囱都得以保留,里面巨大的涡轮车间则被设计改建为美术馆的大厅,3400平方米,五层楼高,既为艺术品提供了庞大的展示空间,又具有聚集和容纳人群的功能,是当年泰特改造工程中最为吸引眼球的“明星”。十数年来,这个涡轮大厅(Turbine Hall)一直被馆方精心保持着高曝光度。从2000年开馆伊始,泰特现代每年从全球范围内挑选一位艺术家,委托其为涡轮大厅量身创作一件巨型装置作品,而几乎每一次,无论事后好评或差评,被选中的艺术家和作品在宣布时都会成为艺术界的年度事件之一。赞助商为大厅展付出的制作费用也往往达数百万欧元,因为涡轮大厅展的外在特质就是放大尺寸和异常规模,扩张和膨胀所给予的奇观体验也带起了近年当代艺术一种“大”的潮流。

2000年,路易斯·布尔乔亚(Louis Bourgeois)以《我制作,我毁坏,我重做》(I Do,I Undo,I Redo)第一个占据了涡轮大厅的空间,但她标志性的大蜘蛛并未得到评论界一致好评。接下来两年,分别是曼佐(Juan Munzo)的《双重束缚》(Double Bind)和卡普尔(Anish Kapoor)的《马厦斯》(Marsyas),其中卡普尔的巨型喇叭雕塑,据称长度有17.5辆英国双层巴士那么长。2003年,丹麦艺术家埃里森(Olafur Eliasson)的作品《气候计划》(The Weather Project)在庞巨方面更是走至高峰,被媒体评为“创世纪神迹般的奇观”。他使用了200只黄色单频灯泡和铺满整个天花板的巨大镜面,观众甚至携带野餐物品进美术馆来看他的“白日梦”,半年展期创造了230万参观人次,几乎是泰特现代全年入馆人次的一半。2007年,哥伦比亚艺术家多利(Dori Salcedo)的作品《暗语》(Shibboleth)在大厅的水泥地面开出一条裂缝,从入口处一直延伸进入展厅,由细而宽,深不见底。2011年是英国女艺术家迪恩(Tacita Dean)用《胶片》(Film)来填充这个巨大的空间,主旨是纪念“即将消失的媒介”。

( 伦敦艺术家丽斯·罗德(Lis Rhodes)的《光乐》(Light Music)作于1975年,集合电影、装置和表演。她以两个投影仪交叉投射,观众在中间穿行时,和光互动来制造出乐符。图为作品在“油罐”展示的场景

)

( 伦敦艺术家丽斯·罗德(Lis Rhodes)的《光乐》(Light Music)作于1975年,集合电影、装置和表演。她以两个投影仪交叉投射,观众在中间穿行时,和光互动来制造出乐符。图为作品在“油罐”展示的场景

)

新馆长克里斯·德尔康履任后,泰特现代在2012年夏季宣布的人选是生于1976年的英裔德国艺术家提诺·塞格尔(Tino Sehgal)。塞格尔不是艺术专业出身,在开始他的当代艺术创作前,从未进入过任何一家和视觉艺术相关的学院学习,他毕业于德国洪堡大学的政治经济学专业,之后在艾森学习过舞蹈。言谈中,德尔康对这位一向以“场景”艺术挑战公众观看方式的艺术家大加赞赏,他说,塞格尔通过非物质的形式进行创作,作品不能以任何方式来记录,是对生活进入艺术、艺术进入生活的最好呈现。他透露,从塞格尔开始,涡轮大厅或将以一种新的面目和公众见面,告别庞巨的物化时期而进入社会场域。那也或将是德尔康在传递他对泰特现代美术馆和当代艺术的设问。

(文 / 曾焱) 一场泰特油罐现代运动艺术美术文化