时间维度上的对称与延展

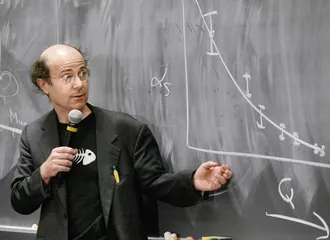

作者:苗千 ( 诺贝尔物理奖得主弗兰克·维尔切克 )

( 诺贝尔物理奖得主弗兰克·维尔切克 )

人类在日常生活中常见的宏观物质都是由原子或是分子等更基本的微观粒子聚集在一起形成的。这些微观粒子聚集在一起,有时是以一种杂乱无序的方式排列,而在某些条件下,当一些微观粒子以某种有序的方式排列时,他们构成的物质就称为“晶体”。与非晶体在空间的所有方向上都呈现出对称(杂乱无序)不同,晶体只在空间的某些特定方向上呈现出对称的结构,具有空间的延展性。晶体在日常生活中很常见,比如雪花是水分子的结晶体,食盐则属于氯化钠的晶体,晶体只有在温度低于某个特定值时才会形成。这是由于在低温条件下,系统处于低能量状态,这些基本粒子的运动受到限制,只能通过一些特定的方式结合在一起,在空间的某些方向上不断复制某种构造,从而形成晶体。

我们通常所说的晶体结构的特殊性,都是指在空间三个维度上的有序排列,因此可以称之为“空间晶体”。但是狭义相对论告诉我们,人类实际上是生活在“四维时空”中,时间也属于一个维度,与空间联系在一起。那么,是否存在一种晶体,不光是在空间维度的某些方向上对称排列,而且在时间维度上也可以呈现出某种“对称性”呢?如果真的存在,这种物质我们便可以称之为“时间晶体”,而在时间和空间维度上都具有对称性的物质,便可称之为“时空晶体”。

2012年3月,美国麻省理工学院的科学家、诺贝尔物理奖得主弗兰克·维尔切克(Frank Wilczek)在《物理评论快报》(Physical Review Letters)杂志上发表了一篇名为《量子时间晶体》(Quantum Time Crystals)的论文,在这篇论文中,他首次探讨了“时间晶体”的概念。紧接着,维尔切克又与肯塔基大学的科学家阿尔弗莱德·夏皮尔(Alfred Shapere)在同一个杂志上发表了论文《经典时间晶体》(Classical Time Crystals),继续讨论时间晶体的性质以及制造时间晶体的可能性。

维尔切克和夏皮尔在理论上论证了时间晶体存在的可能性——起码在理论上看起来没有什么可以限制制造出时间维度上的晶体。对于在空间维度存在的晶体,有一个重要的特点就是,只有当温度低于某个临界点时,整个系统处于最低的能量状态,晶体才会形成。这个临界温度,就是晶体的熔点——只有在低于这个温度时,粒子在空间上的对称性被破坏,空间晶体才会形成;类比于空间晶体,维尔切克说明时间晶体也必将是系统处于最低能量状态时才能形成。

即使是诺贝尔奖得主,提出“在时间上对称”的物质恐怕也要冒很大的风险。在时间维度上对称,很大意义上则意味着永恒存在——根据热力学第二定律,整个宇宙中的“熵值”(标志孤立系统混乱程度的一个数值)将会无可逆转地一直增大——能量总是由高到低流动,而最后,整个宇宙最终将归结于“热寂”,宇宙中各处的能量都处于平衡状态,因此也就不再有任何能量的流动,这也就相当于整个宇宙的死亡。而时间晶体因为已经处于能量的最低状态,并且在时间维度上存在对称性,因此它会在宇宙归于热寂之后继续存在,这听起来有点让人难以相信。另外,一个永恒存在的晶体,很容易让人联想起“永动机”,这是一种假想中的不需要输入任何能量而又可以永远输出能量的机器,根据能量守恒定律,这种机器是不可能实现的。维尔切克解释说,时间晶体并不是永动机,它只是自身在时间维度对称,因为已经处于最低能量状态,因此不可能向外输出能量。

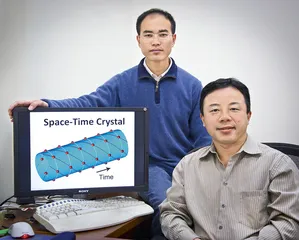

( 美国伯克利劳伦斯国家实验室的物理学家张翔(右)和李统藏 )

( 美国伯克利劳伦斯国家实验室的物理学家张翔(右)和李统藏 )

尽管在理论上证明了时间晶体完全有可能存在,但是作为理论物理学家,维尔切克和夏皮尔却想不出如何制造出这样一种特殊的晶体,他构想的时间晶体应该类似于一个环形的超导线圈,电流可以始终在处于最低能量状态的超导线圈内无阻碍传递而不损耗任何能量,但是电流具有连续性,并不是在时间维度上对称。

在维尔切克提出时间晶体概念几个月后,一组实验物理学家提出了一个可行的方案来真正制造时间晶体——来自美国伯克利劳伦斯国家实验室(Berkley Laurence National Laboratory)的张翔(Zhang Xiang)、李统藏(Li Tongcang)等几位华人科学家,同样在《物理评论快报》杂志上发表论文《离子阱时空晶体》(Space-Time Crystals of Trapped Ions),详细论述了根据维尔切克的预测而制造出时间晶体的实验方案。这篇论文尚未正式发表就吸引了科学界极大的关注,因为根据现有的实验条件,人类完全有可能实际制造出这样一种目前还仅存于理论中的神奇物质。

在张翔等科学家设计的实验方案中,首先要使很多铍离子(Beryllium Ions)降到极低的温度,之后再通过一个外加的环形电场形成电势阱,使铍离子稳定地处于它们的最低能量状态。由于铍离子都带有同种电荷,彼此之间由于电荷力相互排斥,因而在电场的作用下可以形成一个圆环,这样便在空间维度上形成了一种圆形晶体。之后在这个离子环之上再施加一个静态的磁场,受到磁场作用的“第一推动”之后,这些带电离子将开始沿着圆环的轨道转动,这些处于最低能量状态的离子将按照一定的周期回到它们最初的位置——它们在时间的维度上也呈现出了对称性,这样就实现了理想中的“时空晶体”。

对于这个实验构想,维尔切克给予了极高的评价,认为这比之前他自己提出的超导线圈构想“更专业”。即便如此,要想真正做出这样一个实验,仍然难度极高,这将是人类在量子领域对物质操控能力的又一个考验。实现这个实验方案最大的挑战就是实现极低温环境,要想使很多离子形成一个直径为0.000001米的圆环,就需要把温度降低到非常接近绝对零度的0.00001开尔文;想要离子环的直径越大,需要的实验温度也就越低——想要使离子形成一个直径0.0001米的环状,就需要把温度降低到0.000000001开尔文(0开尔文为绝对零度,在理论上只能接近而永远无法达到绝对零度),实现这样的一个极低温实验环境,将是工程学上一个巨大的挑战。

制造出真正的“时空晶体”,不仅具有理论上的意义,也具有更重要的实际意义。时空晶体既然在时间上存在对称性,那么首先它自然就成为一个无比精准并且会永远运行的时钟,这样的时钟在理论上将不存在任何的误差。用这样的时钟测定时间,将会大大提高人类的实验精度。时空晶体将是一种新的物质形态,利用这种新的物质形态,科学家们将可以更深入地研究物理学中的“多体问题”和量子纠缠问题,同时也将开创更多物理学研究的新方向。

维尔切克认为,对于时空晶体的研究还有可能对量子计算机的研究有所帮助,时空晶体本身就可能被用于数据存储和运算。比如,利用不同大小或是不同离子构成的离子环来代表计算机中的数字“0”和“1”,通过不同的离子环之间的相互作用来进行数据的存储、读取和计算。当年石墨烯也曾经被科学界认为是“不可能存在”的物质,而当它被真正制取出来后,则引发了全世界范围内研究低维材料(石墨烯属于二维材料)的热潮。与此相对应的是,时空晶体将拓展物质在时间维度上的结构,如果被成功研制出来,势必再一次引发全世界研究这种新材料的热潮。

因为涉及“时间”这个新的维度,并且在一定条件下可能会“永恒”存在,时空晶体的概念从刚刚出现就吸引了很多人的关注与好奇。从科学构想变为现实,可能还需要许多的尝试,但科学探索带给人们的好奇、希望与无限可能,本身就是科学给予我们的最好礼物。(文 / 苗千) 时间对称维度延展