京剧《赤壁》在欧洲

作者:陆晶靖 ( 于魁智扮演的诸葛亮(右)与李宏图扮演的周瑜(左)是全剧戏份最多的两个人物 )

( 于魁智扮演的诸葛亮(右)与李宏图扮演的周瑜(左)是全剧戏份最多的两个人物 )

意料之外的成功

虽然梅兰芳1930年就已经到美国表演并大获成功,但京剧的英文翻译“Beijing opera”(北京歌剧)却直到1953年才被牛津大字典收入,那时候还叫“Peiking opera”。而在歌剧更加发达的德语地区,这个词对于普通人就像“中国莫扎特”一样不得要领。大型新编历史京剧《赤壁》在维也纳、布达佩斯和布拉格三座戏剧之城巡演期间,在开演前的随机采访中,观众们纷纷表示,对于这种东方艺术的了解仅限于名字。但观众对于这次高水平的演出实在有强烈的好奇心,演出基本没有赠票,全部通过网络和剧院窗口售卖,每晚的票都特别受欢迎,尤其是首场演出的票,早早就售罄了。

《赤壁》的首站是在维也纳的城堡剧院。这是德语地区最重要的剧院之一,1741年由哈布斯堡王朝的皇后玛利亚·特蕾莎下令建造。附近有维也纳大学、市政厅和奥地利国家议会等重要建筑,弗洛伊德的故居也离此不远。莫扎特的歌剧《后宫诱逃》在维也纳城中心斯特凡大教堂附近的一处宅子里写出,就在相距不到3公里的这座剧院里进行的首演。同时在这里首演的还有鼎鼎大名的《费加罗的婚礼》和《女人心》。奥地利著名作家托马斯·伯恩哈德、彼得·汉德克和2004年诺贝尔文学奖得主埃尔弗里德·耶利内克也都将这里选为作品的首演剧场。在另外两个城市,演出承办方吴氏策划也选择了当地最有影响的歌剧院,建于1886年的布达佩斯国家歌剧院闻名遐迩,马勒和奥托·克伦佩勒都曾在此担任音乐总监,最后一站布拉格国家剧院建于1888年(1949年后曾更名为斯梅塔那歌剧院),也是捷克最大、最豪华的剧院。

首演那天,考虑到欧洲观众对京剧还很不了解,吴氏策划非常贴心地为观众们请来了一位主持人,在演员上场前用半小时简单介绍剧情和京剧的基本知识。不过,格尔特·沃斯显然不打算照本宣科地念,这位71岁的德国话剧演员一出场,观众席立刻掌声一片。维也纳观众对他再熟悉不过,1986年他就在这里演过《理查三世》,之后更是这里的常驻演员,他的精彩已经和维也纳联系在一起。在德语区剧评家和观众的眼里,格尔特·沃斯就是活着的劳伦斯·奥利弗,他的出场使得这场演出的重要性不言而喻。格尔特·沃斯说,他6岁时在上海和母亲一起看过京剧,之后便天天在家里听唱片学着唱,连说话也要吊着嗓子。他特别迷恋京剧表演中的细节。“他们唱的时候连眉毛都在传递信息。”他说,“通过体态、手势还有声音去想象,我欣赏这种本领。我觉得很神奇,如果你愿意的话——虽然我不会,但是这给我的影响很大。”观众们看到自己的偶像这样吹捧一个东方剧种都有点不知所措,格尔特·沃斯说:“看到精彩处,哪怕台上正在表演,也请务必鼓掌用汉语叫好。”可汉语“好”的发音接近英语“Howl”和德语“Heulen”(均意为嚎叫),观众们一片哄笑。格尔特·沃斯说,维也纳观众是全世界最好的观众,此言非虚,演出期间正逢维也纳最热的几天,剧院是古建筑,没有安装空调,1000多人挤在一起,就算纹丝不动汗也会流下来(相比之下国家大剧院内的硬件设施极为出色,保持夏季26摄氏度、冬季18摄氏度的恒温),但人们都穿着正装,一点都没有烦躁不安的样子。

这次《赤壁》由国家大剧院制作,演员大部分来自北京京剧院,但主角诸葛亮还是由国家京剧院的著名老生于魁智扮演,格尔特·沃斯说他是“中国的帕瓦罗蒂”,而小乔的扮演者李胜素则是“中国的卡拉斯”。首演当天,我和扮演诸葛亮B角的张建峰和小乔B角的窦晓璇坐在一起,他们当然已经非常熟悉这出戏,《赤壁》在国内已经演出了60多场,大获成功,甚至还在纽约时报广场的大屏幕上播出过45分钟。而我则是和维也纳观众有着相似的视角——我们都不知道唱词,只能看字幕,意外的是这部戏的翻译居然格外雅致。据吴氏策划的总经理吴嘉童介绍,他这次早在演出几个月前就把剧本委托给德国汉学家齐默尔曼夫人,最后的成果非常令人满意,不但语言清楚简练,而且颇有古意。

( 富有中国特色的民乐也给欧洲观众留下了深刻印象 )

( 富有中国特色的民乐也给欧洲观众留下了深刻印象 )

《赤壁》2009年在国内演出的时候采用的是交响乐配乐,这次改回为传统的民乐乐队,今年4月为了准备巡演,还特地在国内用民乐版演了一次。另外,由于欧洲剧院的舞台比起大剧院来说普遍偏小,当初斥巨资打造的舞台布景不得不花70多万元人民币重新改造了一个缩小版,但依旧保留了讲究神韵的思路。导演张继钢曾经是北京奥运会开幕式的副导演,他只用一个漆红色的上场门就巧妙地强调了整部戏的形式感。这个门安放在幕布前方,大幕拉起前先由一个文官模样的人拉开墨绿色的门帘,这么做好像在对观众说,现在大家都已坐定,我要讲一个故事。整部戏的内容被囊括在门内,同时也产生了间离效果,而这是传统京剧“一桌二椅”的简单布景所不具备的,连扮演小乔B角的窦晓璇都说,以前没有见过这个门。在剧情中,这个门还有一个功能,当小乔决定一死以破除“铜雀春深锁二乔”的流言时,她就在这个门中缓缓上场,门随着她的脚步移动,象征她已困在自己的世界无法走出。这是一个很有效的创新,不过张继钢在之前接受的采访中说,现在北方很多农村的戏台上还保留了这个设计,他的灵感就来自于此。《赤壁》是张继钢第一次执导京剧,他在服装、舞美和人物表演上的更新都被事实证明是成功的。但他并不是直接把西方歌剧里的布景拿到京剧里来,他说:“我们的创新不是走向别的领域,而是要向京剧的根骨要东西,把传统的掸去灰尘拿给观众。”

整部戏分为六幕,分别是“铜雀兴兵”、“舌战群儒”、“结盟定计”、“泛舟借箭”、“备战借风”和“火烧赤壁”,囊括了赤壁之战的前因后果。第一幕“铜雀兴兵”很短,一片歌舞中曹操上台来逼迫汉献帝下诏发兵讨伐孙权,观众们对他荡平四海的气魄没多大兴趣,亮相的时候,欧洲观众也不像国内观众那样会默契地叫好。当满是“曹”字的幕布拉上,正以为第一幕就要这样平淡地结束时,一名京胡乐手的座位忽然升起,一段炫技的华彩独奏立刻震撼全场,即使是从未听过这种乐器的欧洲观众,也能从这高亢的曲调和激烈的节奏中听出汹涌的战意。这乐器能撩拨这三座城市的神经,每天晚上演到此处,包厢里无不伸出许多金发和白发的头来,放下了挑剔和矜持,开始鼓掌叫好。

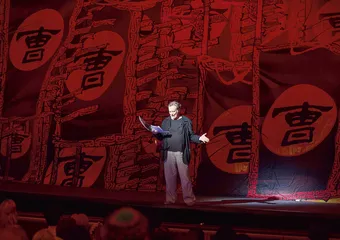

( 主持人格尔特·沃斯告诉观众,有一出在黑暗中打斗的戏(《三岔口》)让他至今难忘 )

( 主持人格尔特·沃斯告诉观众,有一出在黑暗中打斗的戏(《三岔口》)让他至今难忘 )

第二幕“舌战群儒”脱胎于传统唱段《群英会》,是最精彩的唱段之一。于魁智扮演的诸葛亮能疾能徐,以一敌多,遗憾的是唱词翻成字母语言后,字符量陡增,维也纳城堡剧院悬挂在舞台上方的显示屏很小,字幕跟不上演员的速度,看上去有点脱节。首演当晚,剧情进行到第三幕的时候,一位女观众因为太热竟然中暑晕过去,工作人员把她抬出场外做简单的治疗,结果中场休息后,她又坐在了原来的座位上。当灯光重新暗淡下来,格尔特·沃斯又站在了舞台上,这时候他一脸得意地对观众们说:“怎么样,我没有骗你们吧?”见多识广的维也纳观众们也不约而同地发出自嘲的笑声。

下半场的“草船借箭”赢得了最多的惊叹。除了诸葛亮、周瑜和曹操同台飙戏,恢弘壮丽的舞台创意也博得了不少喝彩。三张幕布大小的网上缀满了箭,错落地从上方快速降下,营造出立体效果,从观众席上看过去好像万箭齐发,随后吴军的小船上方笔直地落下一枝箭,诸葛亮轻轻拈起,将观众的注意力巧妙地从背景接续到前台。对于见惯了歌剧的欧洲观众来说,武戏场面也让他们激动不已。用LED灯光制造出的大火效果映红了舞台,小乔和孙尚香也披挂上场,高度象征同时又结合着精彩动作的战争场面赢得了阵阵掌声。最后诸葛亮执扇祭江,唱出这部戏的反战主题:“兵者,凶器也,圣人不得已而用之。”这段反二黄的唱腔苍凉激越,绵延深远,起到了很好的画龙点睛作用。于魁智说:“三国赤壁的故事人物众多,剧情也比较复杂,担心当地观众欣赏起来可能有一些障碍。”但全剧结束大幕升起,漆红的下场门摆上舞台,他看到的是观众狂热地起立鼓掌叫好,全体演员数次谢幕,这种热烈的景象连多次出国表演的他也感到意外。

( 在维也纳城堡剧院,中奥双方的舞台技术人员正在商量有关细节

)

( 在维也纳城堡剧院,中奥双方的舞台技术人员正在商量有关细节

)

首演完毕,第二天看当地报纸,才知道当天维也纳的气温达到了历史最高值37.7摄氏度。比起用节目单扇风的观众,舞台上的演员们要更热一些。诸葛亮和周瑜虽然看上去飘逸风流,但鹤氅和八卦袍下面可都穿着胖袄(为使人物形象高大威严穿的厚棉马甲)。于魁智轻描淡写地说,他在台上汗都把妆冲化了,直到唱完下场才有机会抬手擦一下。化妆间里连风扇都没有,只能把临街的窗子打开。于魁智说他只能随身带着一个巨大的玻璃水杯,时不时喝上一口,不停地拭汗。在后台的配角演员们也都保持着待命状态,没有脱下戏服。开演前,于魁智在后台试唱完毕后,又练起了高踢腿,这个动作在这部戏里根本没有,而他作为著名老生,也很少会用到这种动作。到处都是利用空闲时间练习基本功的演员,一位饰演太监的演员只在第一幕出现了不到10分钟,没有一句台词,可他在后台就没停止过练习。我在后台没有听到一句抱怨,即使他们结束了3小时的演出回到宾馆,也只能吹吹临时拿来的风扇,因为宾馆有200多年的历史,不能破坏外墙安装空调。

从维也纳到布达佩斯,大巴走了5小时,再到布拉格,7个小时。如果说刚到维也纳的时候,从国家大剧院、吴氏策划到演员们还怀着忐忑之心担心观众能不能接受的话,后面两个城市,巡演团队就是一路在收获掌声了。有些国家的歌剧院院长专程赶来观看,当地名流和政党领袖纷纷出席,在布达佩斯,头一晚演出就谢了5次幕。李胜素说:“我演了30多年戏了,这样火爆的谢幕场面还是头一次遇到。对于一位演员而言,这样的经历太难忘了。”而在布拉格,光谢幕就用了20多分钟。对于所有人来说,这都是一次完美的演出,甚至连舞台装卸的速度都越来越快,在捷克的时候,他们已经不用熬夜了。

( 维也纳城堡剧院内,一名鼓手在排练中 )

( 维也纳城堡剧院内,一名鼓手在排练中 )

京剧的继承与创新

维也纳的城堡剧院对面不远处就是建于1883年的哥特风格的市政厅。《赤壁》演出期间,这里的维也纳歌剧节刚刚开始,市政厅下巨大的屏幕每天晚上免费播放著名的歌剧和芭蕾舞剧,吸引了大量的维也纳市民。张建峰觉得,如果让他每晚在这里支一个台子,叫上几个乐师,穿上戏服唱一段,也肯定能吸引很多人来了解京剧。这是一个很朴素也很真诚的想法,他只想让更多人了解京剧。在跟随《赤壁》剧组巡演期间,我感受到许多京剧演员对自己从事这门艺术的自信和迫切向外传播的愿望。但这种传播应当通过什么方式进行呢?

( 前来观看演出的维也纳前市长欣尔克博士(中)和吴氏策划的吴泽洲(右)、吴嘉童父子

)

( 前来观看演出的维也纳前市长欣尔克博士(中)和吴氏策划的吴泽洲(右)、吴嘉童父子

)

在对京剧的接受上,国外观众的认知视野和国人有很大的差别。固然文化视野的不同会带来理解的障碍,但这种碰撞激发出的新的火花也是之前无法预料的。在布达佩斯演出期间,居然有观众表示,京剧的奇妙旋律勾起了他们作为匈奴人后裔血缘深处的某种共鸣。维也纳国立音乐学院教授彼得·沃斯20年前在北京看过京剧,这次重新看,他又对京剧产生了新的兴趣。“这不是一种出于异国情调的好奇,京剧的唱腔和换气方式很有价值。歌剧演员有一套固定的换气方式,而京剧则完全提供了一种新思路,你完全不能判断台上的声音将会如何转折,这是对我来说最有意思的地方。”他告诉我,他没有看字幕,一直在聆听唱腔。在他看来,这与不懂意大利语和德语的中国乐迷欣赏《图兰朵》和《魔笛》是一样的。多少让人感到有点惊讶的是,他认为京剧是一种年轻的艺术。“是清朝才形成的,不是吗?日本的能剧已经有超过1000年的历史了。”相比能剧,他认为京剧的表现力更活泼,虽然抽象但并不需要事先大量的学习,即使演出规模宏大,演员的动作、表情甚至脸谱也能做到非常精致(用格尔特·沃斯的话说,京剧是一种融合了歌剧、服装秀、武打、杂技甚至面具的艺术)。他觉得京剧艺术还有很大的发展空间。

张建峰说,净角的发声方式是最接近西方歌剧的,而小生则最远。但这不代表外国观众接受不了小生,饰演周瑜的著名小生李宏图用自己的经历说明,猜测西方观众的期待视野是没有必要的。有很长一段时间的出国演出,京剧团总是觉得小生唱腔不男不女,难被外国观众接受,小生演员的表演机会也最少,但李宏图听说自己的师父叶盛兰先生在法国演出的时候曾连着谢幕44次,随后他也用自己成功的演出经历反驳了这个偏见。在这次巡演里,他那高亢的声音出场时,观众席上开始有些窃窃私语,但演出完毕谢幕的时候,周瑜所得的掌声极为热烈。他说:“我们宣传艺术,不是要取悦外国人,而是要让他们了解认知。过去有的团出国,猜测外国人喜欢什么,就照着改变,这个我一直不赞同。”

在坚持京剧表演艺术的前提下,这次巡演中几乎所有主角都对新颖的舞台表现和现代声光电技术的运用表示赞同。于魁智说:“当我在4米高的赤壁上,背靠10米高惊涛骇浪景观的衬托,来表达诸葛亮那种对战争的反思时,台下观众叫好声不断。运用这些手段,就是要让观众知道,京剧不仅可以好听,也可以好看。”李宏图则说得更激烈:“京剧在从古到今的发展过程中,一直在吸收别的艺术门类为己所用。而且一门艺术有它的时代背景,不适应新的时代,时代就要抛弃你。现在都是大剧院大舞台,势必要做出一些相应的改变。有先进的舞台技术为什么不用?只要符合艺术规律,不夺演员的戏,完全可以做出一些改变。”在唱腔上,他也反对泥古不化:“有些人有幸听过马连良先生的戏,那个年代这种机会也不多,那天马先生可能感冒了,但听过一回,就觉得所有人都应该这么唱,指责后来人都弄得不对,这都是很无谓的。”

于魁智、李宏图和张建峰的共识是,新编历史剧和传统戏之间其实并不矛盾,只要不违背艺术规律,就应该多做尝试,这是为了更好地传播京剧,探求适应时代的新的发展方向。张建峰整理、研究过传统戏《焚绵山》,也在大舞台上演过石油工人。他援引欧阳中石先生的话说,作为一个演员,只要有舞台,就应该上去演。

欧洲观众对《赤壁》的接受是多方面的,有人欣赏唱腔,有人喜欢服装,更多人喜欢里面的武戏,也有人最难忘例如“草船借箭”那一段浪漫的舞台效果。但无论如何,对他们来说,京剧依然是一门陌生的艺术。在国内国外都急需对这门艺术的传承和传播,许多争论显得没有意义。在布达佩斯的第一天演出结束后,歌剧院院长连声说自己大开眼界,称赞这是一场美妙的演出,但我问他:“中国已经有很多歌剧的观众,你觉得京剧在欧洲有市场潜力吗?”他犹豫了一下说:“我们必须现实一点,你要知道歌剧已经在欧洲发展了400多年,也许我的孙子的孙子会成为一个京剧迷。”3天后,我在布拉格的邻座是一个物理学教授,他一直在鼓掌。我问他:“如果中国是一个和津巴布韦一样的穷国,你还会对这门艺术这么感兴趣吗?”他哈哈一笑,说可能不会吧。

高雅艺术的海外传播路

吴氏策划公司的创始人吴泽洲很反感诸如“获得巨大成功”、“会场鲜花簇拥”这一类的措辞。在这位75岁的老人看来,这些说法和空话没什么区别。从他1980年出国学习物理到如今他创办吴氏策划21年,他看着一个又一个演出团体到欧洲演出,有政府的,有民间的,不管演出效果如何,总结报告都是这样写,仿佛中国文化一开始就在欧美有巨大市场,不费吹灰之力就进入了别人的主流社会。而实际上,大多数演出都门庭冷落,除了华侨来捧场就是给当地观众送票,演出未结束观众都已经离去,取得《赤壁》这样的成功的少之又少。

“我们张口闭口就说自己是文明古国,有四大发明,可是西方不认你这套。五千年历史?埃及有六千年。伊拉克的历史也不短。”在吴泽洲看来,中国的文化产品要想成为受欢迎的文化商品,必须要有一套成熟的宣传和推广体系,而这正是他所致力做的。吴泽洲本是一名物理学家,1980年去德国进修时才开始学习德语,如今说得一口流利的德语、英语和西班牙语。1991年,他去探望在维也纳上大学的儿子吴嘉童,和当时的维也纳市长欣尔克在一个酒馆里吃饭,市长指着酒馆里演奏的四重奏(小提琴手是当年维也纳爱乐的首席小提琴家)说,让他们去北京演出怎么样?当时的北京音乐厅一年才有10场演出,票价是4元、6元和8元。吴泽洲硬是找各方解决了机票、场租和住宿问题,让这个四重奏团在北京音乐厅奏响了《拉德茨基进行曲》。第二年,他又找来施特劳斯节日乐团到中国巡演了几场,在兰州体育场,7000人听着破旧的大喇叭传出波尔卡的旋律,疯狂地起立鼓掌。当时站在后台的吴嘉童完全被这个阵势震撼,一毕业就毫不迟疑地参与进文化交流的事业中来。

1997年他们第一次把中国民族乐团带到维也纳金色大厅演出,让音乐之都的乐迷们也领略到了中国民乐的美妙。这个一年一度的新春演出如今已经进行到第16届,票房情况不错,当地也都有了固定观众,便自然而然地成了一个音乐节日。演出从不送票,票价和卡拉扬当年率柏林爱乐乐团来此演出的价格一样,吴泽洲说非此不能代表中国文化的身价。1998年,他们又把民乐带进了柏林爱乐大厅,当时的音乐总监阿巴多还来看了彩排,现场2700个座位座无虚席。不过作为商人来说,策划演出在经济收益上并不是最优的选择。吴嘉童这次策划《赤壁》在欧洲三国演出,从半年前就开始筹备,动用了所有关系,他说:“我这次带着京剧到布达佩斯,事先找了总理夫人和其他匈牙利名流,在签证、酒店包括剧院安排上都得到了很大的帮助,和他们有那么多沟通,才能保证有最好的场地和最佳的宣传,而下次呢?几年后我重新来,一切又得重谈,如果只是赚钱,我还不如和总理夫人合资在当地盖个度假酒店呢,一劳永逸。”

事实上,国家在2005年底才放开私人对文化演出事业的经营权,此前,吴氏策划尽管在维也纳新春音乐会上取得了成功,每次演出还需要挂靠在类似北京演出集团、中演和对外友协这些有演出许可的单位下面,需要花费几万元买批文,再不停地找文化部一级级审批,不但有巨大的不可控因素,出了纰漏还都要自己负责,“不赚钱不理你,赚钱了说你黑”——成绩则永远只属于挂靠的单位。那为什么还要做这个?吴嘉童说,就因为喜欢。吴泽洲写下了这么一段话:“愿竭奉心力把世界各个地域的杰出文化引荐到中国来,同时,要把中国优秀文化播扬到人间的海角天涯。个人才能,诚然绵薄,几近梦幻,然而其事本身却也圣洁崇高,实是值得执著参与的使命。”他不觉得自己创办了一个纯粹的经纪公司。“帕瓦罗蒂的经纪人只和你谈钱和条件,见面先付1/3,坐头等舱,住大套间,谈好了这些他就带着家属吃喝玩乐去了。具体事儿一点都不管。”而他负责和演出有关的所有事情。按照他的话说,在民族文化“走出去”这件事上,吴氏策划是推动者、倡议者、宣传者和资金筹措者,同时还承担一切事故责任。

这个角色听着很光彩,但做的事都非常琐碎。国家大剧院院长陈平说,这次巡演自己的心里也没有底。如果不是吴氏策划谈下了这三国最好的剧院,如果不是前期大规模的宣传和细致运作,即使《赤壁》的质量已经得到了检验,巡演效果也很可能会打折扣。在捷克,吴嘉童找到了在野党的关键人物,他说服了负责在野党竞选的广告公司为《赤壁》免费做广告,于是捷克市内各处的户外广告牌上都出现了小乔的身影。布达佩斯歌剧院在口头答应承演后又变卦过一次,因为好莱坞有个剧组这段时间想包下剧院拍电影,一出手就是40万欧元。吴嘉童不得不动用所有的关系,说服歌剧院履行承诺。吴泽洲说,从文化产品到文化商品,中间的这一步并不好迈。他有一次想开拓瑞典市场,前后花了几年时间。他先请瑞典文化部下属公司的总裁到北京来看老舍的话剧,对方看了满口说好,却没有对巡演表态;第二次在金色大厅,他又把对方请来欣赏民乐;在德国的埃森市,瑞典人在观众席上换了不同位置感受演出的质量;最后到了瑞士的卢塞恩,他们才能坐下来谈演出的细节。最后,瑞典也成为2007年民乐世界巡演的一站。“这是个技术活……对方看中你,是你做事认真,也有优秀的艺术团体,你和人家说五千年历史,四大发明,有什么用?”另一方面,吴嘉童从2001年开始细心收集每一场民乐演出购票者的个人信息,至今已经建立起一个有一万多人的小数据库,里面有所有德语地区中国文化爱好者的联系方式,他说:“即使不做任何宣传,我靠Email也能卖出一半的票。”

但只是演出成功还不够。《赤壁》固然在这三个城市激起了巨大反响,到后来甚至一票难求,可对于承办方来说,除去150多人的机票、食宿和演员报酬,还能否有结余?如果没有结余,下次谁来承办?吴嘉童说,《赤壁》的票不可能卖得太贵,因为在欧洲所有剧场的票价都得到了政府的补贴,卖得太贵没人来看,于是定到了20~60欧元/张,一个剧场平均坐1000人,按照中位数40欧元折下来,根本不够这150多人的开销。

有记者想知道类似的京剧巡演在未来有没有商演的盈利能力,吴嘉童摇头说:“高雅艺术永远挣不了钱,还是忘了京剧挣钱的事吧,100年后也不行,在欧洲,歌剧和交响乐都需要政府的扶持。”这次巡演,承办方吴氏策划的报酬来自国家大剧院,而大剧院的预算里1/3来自赞助,1/3来自票房,余下1/3才来自北京市政府拨款。这好像是个相对合理的数字,但在欧洲,顶级剧院和乐团每年都会有国家的全额拨款,城堡剧院每年的预算是5600万欧元,院长的任务就是把这钱花完。而国家大剧院就不得不为剩下的2/3多花一点心思。德国一个交响乐团,一年的投入折合人民币约1亿~2亿元,而像国交、爱乐这样的中国顶尖乐团,一年的预算也就一两千万元人民币。

《赤壁》证明,要向国外传播中国文化,这种大制作、进入主流剧场的操作方式是成功的。李宏图曾经在好莱坞的柯达剧场演出折子戏,但他也坦言,影响力远不如这次在欧洲演《赤壁》这样的大戏。但这种大戏的成本也必然是昂贵的,无法按照纯商业演出来操作。目前,对外演出商业化比较成功的范例是杂技,30人在体育馆里表演,1万多人来买票看,但问题是杂技对外不够代表中国文化的形象,必须有像《赤壁》这样国家支持的、非纯商演的、进入主流社会的大型艺术成果。吴嘉童说,只有类似京剧、昆曲、民乐团这样的高雅艺术形成规模,才能达到更好的文化交流目的。也只有让更多的外国人认识到中国文化的魅力,他们才会像我们请柏林爱乐一样求着中国京剧演员出国演出——现在所有人都知道这是好东西,但是,还是缺少一个长期的、稳定的经济来源。

又回到吴泽洲对于“获得巨大成功”和“现场花团锦簇”的厌恶上来。他说,过去任何出国演出回来都这么宣传,花了国家大量的经费又无法自证,变成了习惯性套话,连官员们也都开始怀疑这么做的效果,而真正的好节目却又在等待国家更多的支持。

(文 / 陆晶靖) 赤壁李宏图于魁智欧洲维也纳京剧京剧演出歌剧剧院戏剧爱情电影智利电影