《论语》的另一种“读法”

作者:陈赛(文 / 陈赛)

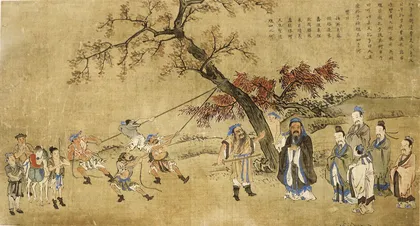

( 明代圣迹之图《宋人伐木》,曲阜文管会藏 )

( 明代圣迹之图《宋人伐木》,曲阜文管会藏 )

为孔子整理课堂笔记

对每一个初读《论语》的人来说,“散乱”几乎都是第一印象——章节次序散乱,编排毫无章法。即使一章内,也是东一句,西一句,随意置放。孔子所论虽然涉及诸多方面,但既无逻辑,也无语境。最奇怪的一段是孔子和子路看到山中一群飞翔的野鸡,感慨道,“山梁雌雉,时哉时哉”(正当其时)。他到底在感慨什么呢?羡慕其自由自在,还是赞美其美丽?

2000多年来,无数学者在这些“碎片化”的微言里寻找“大义”。宋代有理学,明代有心学,近代有新儒家,都是从不同的角度理解或者阐释孔子的思想。他们也为如何读《论语》提供了各种建议。比如宋儒程伊川说,要把《论语》中的发问者的问题,当做自己的问题,把孔子的答话当做对自己而发,如此必得到实在的益处。朱熹也说,先读《论语》,每日读一两段。不管难懂与否,也不管深奥不深奥,只将一段文字从开头读,若是读而不了解其含义,就思索一下,若思索之后仍然不能了解,就再读。反复阅读探索其滋味,长久便了解其中的含义了。这些建议对现代人来说显然吸引力不大,一来我们没有那样的耐心,二来我们对《论语》的兴趣和理解也有限。

最近,钱宁大胆颠覆了《论语》的编排体例,把孔子及其弟子的言论重新整理组合,以孔子的思想为脉络,重构原文文本,一字不删,一句不减,编成一本《新论语》。

“就当做给现代人阅读《论语》的入门攻略吧。”他告诉本刊记者。

( 钱宁 )

( 钱宁 )

钱宁毕业于中国人民大学,80年代到美国留学,曾著有《留学美国》一书。现在,他却对2500年前的孔子有着某种超乎寻常的兴趣。至于原因,他只是告诉记者,当时在外企工作的他,人到不惑,有一天翻阅司马迁的《孔子世家》,突然有点感动——发现孔子其实是一个异常执著的理想主义者,为了一个不太靠谱的理想四处奔波,不断碰壁,即使在生命最困顿的状态下,也不放弃。这样的人,在中国历史上并不多见。

于是,他写了一本小说《圣人》,从孔子的中年危机写起。55岁的孔子在鲁国下了岗,开始周游列国,一路游说,见人就宣传“仁政”,希望实现自己的远大而缥缈的理想。他经历了误解、冷遇、饥寒、追杀、疾病,受到过美色和金钱的诱惑,也有过嫉恨和阴谋的威胁,直至生死考验。后来,他又参与制作了一部根据这部小说改编的大型电视剧《孔子》,并写了一个讨论孔子的专栏“尼山风光”。在此期间,《论语》成了他最常阅读的一本书。读《论语》愈久,章句愈熟,愈感觉其中一个隐然成型的逻辑框架,“像玉一样藏在石头里面”。

“任何一个思想家都不可能没有逻辑,孔子自然不会例外。只是他给弟子讲学,讲究‘述而不作’,而弟子们的记录又处于很混乱的状态。秦始皇焚书坑儒,《论语》显然在被焚之列,濒临灭绝。到了汉代,只有鲁国、齐国靠口述和记忆留下两个本子,分别为《鲁论语》、《齐论语》,后由西汉张禹合二为一,人称《张侯论》,也就是我们今天读到《论语》。”钱宁告诉本刊记者。

所以,钱宁认为,《论语》本质上是一部未经整理的课堂笔记。既然《论语》不是孔子亲自编订的,为什么我们今天就不能重编一下呢?——“对于我们这代人来说,《论语》可以有另一种‘读法’”。

《论语》的逻辑与深度

樊迟问仁。子曰:“爱人。”

这是钱宁新编《论语》开篇第一章第一句,也是孔子对“仁”所做的最简洁也最准确的概括。“仁”字由“人”与“二”组成,按《说文解字》的解释是“从人从二”,讲的是人与人之间的关系。也就是说,“仁”必须是在两人以上的交往关系中形成的。“爱人”之“爱”,就是善待他人。

“仁”是《论语》的核心。正如孔子曾对弟子曾参所说,“吾道一以贯之”。他在《论语》中所说的一切,其实,都是在向弟子们解释和阐发“仁”。

在旧版《论语》中,读者只能从分散的章句和注释中去体会这种“仁”的贯穿性。但新编《论语》从第一章起就以“仁”为逻辑起点,层层深入其内涵(忠/恕,爱人的两种方式)、外延(孝、悌、信,分别为“仁”在不同的社会关系中呈现的不同形态)、外化的形式(礼,尺度规范)……这是现代意义上最基本的“系统化”过程,其中古文字词的注解也多采用杨伯峻的《论语译注》,属于最传统、平实的注释。

钱宁对自己的定位很明确:他挑战的是逻辑,而非道理。但是,按照西方的理论,重构本身也是一种阐释,重构过程中必然会有新的意义显现,比如,对学习的理解。钱宁说,以前看《论语》,觉得孔子在讲学习,是在讲学习知识。但重编之后,他越来越相信,孔子说的学习不是具体的知识,而是一个悟道的过程,一个达到“仁”,体验“仁”的途径——“朝闻道,夕死可矣。”与“仁”相比,知识是第二个层次的。孔子一生言行谨慎,对自己的评价也向来谦虚,唯独对“好学”这一点从不否认,这也是其中的原因所在。

《新论语》第二篇谈求取“仁”的途径,包含了学习、修身、践行三种。其中,学习属于认知层面,修身是道德层面,而践行是行为层面——孔子并不认为对“仁”的领悟可以看单纯通过读书获得,而必须通过实践、生活,自己去领悟。三者合一,才能最终通向“仁”,成为“君子”。

在孔子看来,人之“仁”者,即是君子;人之不仁,则是小人。孔子对于人性的善恶并无绝对的立场。他认为,人性中有向善的倾向(“我欲仁,斯仁至矣”),但必须加以适当的激励和引导,方可通向“仁”。他从不同的角度告诫弟子,人即使内心想要为善,能力亦足以为善,也不一定能实现为善的承诺。为善的努力往往会遭遇莫名的阻碍,转而向恶发展,从而变成“小人”。这些都是人性。

钱宁认为,虽然2000多年来,孔子的思想被统治者异化为压迫民众的工具,但他对“仁”的追求和“君子”标准的确立,也在另一个层面上,构成了对皇权的一种抗衡力量。君王必须是君子,必须以身作则,必须“有德”。君王“不仁”,也就不配当君王。孟子也正是从中生发出“民为重,社稷次之,君为轻”的思想。

第三篇“实践篇”,是孔子进一步具体阐明,君子应该如何治国,如何处世,如何面对各种人生问题。

第四篇“例证篇”,是以实例教学的方式,通过评论弟子、谈诗说乐,议论时政、臧否人物等方法,启发弟子更具体和深入的理解和领悟“仁”的本质。

孔子最后的思考落在“仁”与“天道”的关系之上——“仁”之行于天下,是人的努力,更是天命。但在“哲思篇”中,孔子对于“仁”与“天道”关系方面的论述只有只言片语,并未完全展开。钱宁深信孔子思想中“形而上”层面的存在。当时的大哲学家,包括老子、庄子都要思考本体论的问题,孔子不可能不思考。钱宁认为,很可能是因为颜渊的早逝,导致孔子关于“天道”的思想没能记录下来。颜渊是孔子最心爱的弟子,对孔子思想的领悟也最深。他曾说,夫子之学,“仰之弥高,钻之弥坚,瞻之在前,忽焉在后”。高深之中,更有玄妙之处。

《新论语》的最后一段,是关于一支宫廷乐队离散的故事——“大师挚适齐,亚饭干适楚,三饭缭适蔡,四饭缺适秦,鼓方叔入于河,播鼗武入于汉;少师阳、击磬襄入于海。”

首席乐师挚去了齐国,负责宴会二巡演奏的乐师去了楚国,三巡演奏的乐师去了蔡国,四巡演奏的乐师去了秦国,鼓师方叔到了黄河边,小鼓鼓手到了汉水边,副乐师阳和击磬的乐师襄到了大海边。

这本是没头没尾的一段文字,既不是孔子说的,也不是弟子说的,但放在《新论语》的最后,令人不由感到孔子那个时代“礼崩乐坏”的深刻悲哀。

为什么要读懂孔子?

——专访钱宁

三联生活周刊:2000多年来,从来没有人想过重编一下《论语》吗?

钱宁:想重编《论语》的人也许不少,其实,《论语》也被以各种方式编辑过,比如,按主题分类,或是章句归纳,像是孔子论仁、论孝、论治国、论修身等,也有人想根据孔子的编年,重新整理《论语》。但将整部《论语》“重构”,将全部章句放入一个全新的结构里,以前好像还没有人做过。《新论语》从定义出发,到途径、实践、例证……所依据的逻辑并非西方的逻辑,而是孔子思想内在的逻辑。

《论语》600多句,1万余字,拆散容易,重构不易,如何确立新的整体结构,是重编面临的最大挑战。孔子说“吾道一以贯之”,其学说核心是“仁”。《新论语》以“仁”的定义开篇,将其作为核心概念,重新结构《论语》原文,使其核心概念与其他主要观点有机地融为一体。“重构”过程中,孔子的每句话放在哪里、如何置放,以及前言后语之间的关系,都经过仔细思考、反复斟酌。开始时,困难重重,有的章句难以归类,有的章句语意难定,有的章句充满争议,但做到最后,却有一种“豁然开朗”之感。

令人惊奇的是,在原文不增不删一句一字的情况下,《论语》呈现出了全新的面貌。

三联生活周刊:比如说?

钱宁:比如《论语》中,孔子评论时政、谈论弟子或议论某个历史人物,有时由于缺乏足够的“语境”,常让人一头雾水。但如果你知道他是在从不同的角度启发弟子去领悟“仁”,就能明白其中深意,而“仁”的概念也因此变得更加立体。这有点像我们今天的“案例教学”。

三联生活周刊:为什么我们今天还要读《论语》?

钱宁:重编《论语》,有两个初衷。一是让读者可以直接读懂《论语》,通过文本本身回到经典。回到经典,不是要退回到过去的“教条”,而是为了找到前行的方向。任何经典都像一棵树,会生长出很多的新芽,也可能引导我们走向某一新的方向。当年,康有为“变法”,也是从重新阐释孔子思想开始的。二是希望读者通过读懂《新论语》更多地理解孔子。孔子是一个被误解很深的人。2000多年来,他一直被作为圣人供在神坛上,然后又在“五四”的时候又被打成烂泥。其实,他是一个非常有智慧、有生命力、有人情味的人。在《论语》里,你能很直观地看到他对生活的热情。有一次,他非常怅然地对子路说:“我很佩服那些隐士。他们都是高洁的人,但我做不到。我还是愿意在人世中,而不愿跟野兽同居。”

有时候,他漫不经心时说出的一言半语,会让你觉得妙不可言。比如在“谈诗论乐”一节里,他谈到一首没有编进《诗经》的诗——“唐棣之华,偏其反而,岂不尔思?室是远而。”大致意思是:我不是不想你,只是你家离得太远。孔子说,不见得是真的思念吧?如果是真的思念,哪会说什么遥远啊?(“未之思也,夫何远之有?”)这评论充满了幽默,也表现出了对男女之情的深刻理解。

孔子对中国文化的意义之所以重大,是因为他的思想是我们文化的基因。虽然历经2000多年,我们潜意识中仍然在按照孔子的标准看待很多人和事。读懂孔子,很大程度上是为了理解我们自己,作为中国人,我们从哪里来,又要往哪里去?

三联生活周刊:经过你的解构,《论语》也许是更好读了,但我感觉历史脉络和时间线索的缺乏,仍然是很大的阻碍。比如当孔子说“逝者如斯夫”时,他是一个年轻人、中年人,还是已经垂垂老矣?为什么他会突然发这样的感慨?

钱宁:的确,《论语》中实际上有三个孔子:青年孔子、中年孔子和老年孔子。人年轻时,多有激昂之语,孔子亦如此。说“不义而富且贵,于我如浮云”,那是少年豪情;说“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也”,那是青春壮志;到发出“是可忍,孰不可忍也”的呼喊,则多少有点“愤青”的意思了。中年孔子,说仁论政,谈史评人,显示出更多的是成熟与深刻。老年是孔子悟道之时。他说自己五十读《易》,开始“知天命”。此时“子曰”,多是“悟道”之言。有一次,他跟子贡说,没有人能真正了解他,因此“予欲无言”——不想再说话了。子贡抗议道:“子如不言,则小子何述焉?”孔子回道:“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?”这时候的孔子,一定是老年的孔子,思考的是“性与天道”。至于他何时发出“逝者如斯夫”的感慨,我想应该也是晚年,这是对人生短暂的感叹,只有经过岁月沧桑的人才能体会。在《新论语》中,它被放在“哲思篇”里。

三联生活周刊:孔子的仁学,强调的是人与他人的关系,所以儒家总是把个人放在家国的关系之中。但这是一个追求个性的时代。你也说过自己受西方文化影响很深。在编《新论语》的时候,你有没有感觉到孔子的思想与今天我们广为接受的一些西方式的概念,比如自由、个人主义是冲突的?

钱宁:两种文化观念有冲突是自然的,却不一定是必然的。就好像两条河,发源不同,奔流的方向自然不同,不过,最后都要流入大海。西方文化将个体置于社会之上,强调个人的权利,由此产生出“人道”,走向个人主义;孔子将人置于社会关系中,强调与他人的关系,由此提出“仁道”,趋向集体主义。

有一次,孔子让弟子谈各自的志向。他的弟子,一个讲强兵,一个谈富国,一个谈礼乐,唯有曾点说:“莫春者,春服既成。冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”夫子喟然叹曰:“吾与点也!以前有学者认为这一段写的其实是太平景象,很有道理。”“咏而归”是大同的境界,人在一种很自由的状态中,就像海德格尔引用荷尔德林之诗所描绘的境界:“人诗意地栖居在大地上。”

孔子认为,强兵、富国、礼乐都是手段。“仁”的最终理想是人的自我实现,是大同。大同之后,人是自由的人。这种人的“自由”与西方的“自由”也许没有什么本质不同。

在儒家旧有的礼教框架中,人与他人的关系的确很固定、僵化,让人无法快乐生存,社会无法继续发展。“五四”的新文化运动以来,这个框架已经被打破了。中国的个人意识觉醒了,个人权利也在不断的争取中。但是,一个人处于社会之中,总是要面对如何处理人与他人的关系的问题。存在主义认为,他人是地狱,这是一种方法。孔子说,未必是地狱,关系可以有不同的种类。这也许能成为新时代建立人与他人关系时的考量因素。

三联生活周刊:孔子的“仁学”强调“社会等级”,这能为一个社会的“流动性”提供任何空间吗?

钱宁:孔子思想中最受批评的就是对“社会等级”的维护。其实,任何社会都有等级。一个社会重要的不是有无等级,而是有无“流动性”,那才是它的活力。

在孔子时代,能为社会提供“流动性”的就是教育。孔子是历史上第一个“民办教师”,他的弟子里有贵族,也有平民。他推荐他们当官。这就使得当时的社会具有了“流动性”。孔子的问题也许在于,他让儒生的人生道路都归于“仕途”一条路上,离开君王,几乎没有独立的生存能力,这是中国士大夫最致命的地方。

三联生活周刊:中国历史上,你觉得有多少人会被孔子认可为君子?

钱宁:我不知道。我想,孔子也许会有点失望?我们的历史上,总是小人多,君子少。他的学说在2000多年的历史中成了官方意识形态,但他仁政的理想从未实现过。他曾经很乐观地说,给他100年,他可以做到“善政”,胜残去杀。这太乐观了,像所有的理想主义者一样。 论语读法一种