徐悲鸿与李约瑟

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

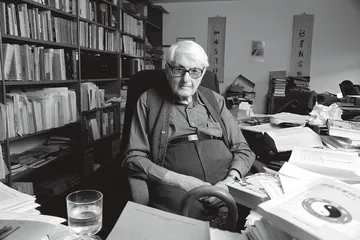

( 1992年,李约瑟在剑桥大学办公室内留影 )

( 1992年,李约瑟在剑桥大学办公室内留影 )

“那是30年前,我在报社做新闻记者,当时接到一个采访任务,报道来港进行学术访问的李约瑟博士。”时为香港苏富比中国书画部主管张超群向本刊记者回忆往事,“那时对李博士的了解并不多,为了做好这个采访,事前我做了不少功课,发现这是一位值得令人敬佩的学者。”张超群的这次采访,让他深深地记住了这位写下《中国科学技术史》的英国人。

李约瑟原名约瑟夫·尼达姆(Joseph Needham,1900~1995),1900年出生于英国伦敦一个中产阶级家庭,父亲是军医,母亲是音乐教师。李约瑟早年在剑桥大学受教育,1924年受聘为剑桥大学冈维尔与凯斯学院的教授,在弗雷德里克·霍普金斯实验室工作,研究胚胎学和形态发生,著有三卷本《化学胚胎学》。而他在去世时还未完成的多卷本《中国科学技术史》,则让西方人重新认识中国曾经拥有过的辉煌科学与文明。

世间事总是充满机缘巧合。张超群早已离开媒体,进入艺术领域,从事拍卖工作。今年初,他接到英国李约瑟研究所的委托,对方表示希望拍卖一幅徐悲鸿的作品《志在千里》,画面是徐悲鸿出名的奔马图。画的款识:“四三年夏,悲鸿。李约瑟先生夫人惠存。中央研究院体质人类学研究所敬赠。”

张超群说:“看到此画作,让我感触良多,30多年前的一次访问,让我记住了这位令人尊敬的学者。没有想到30年后,我能有缘为李博士所建立的研究所出一份力。”在张超群看来,这是一幅具有特殊意义的作品,有别于商业行为,因此他也特别尽心地查找相关资料。李约瑟研究所是在英国注册的慈善机构,并无政府资助,经费全赖私人补助,他们想以拍卖所得的经费拨入运作基金,建立长期稳定的资金来源,让李约瑟博士倾力关注的中国科技与文明研究得以延续。

1943年2月24日,李约瑟博士由印度加尔各答经缅甸汀江抵达中国昆明。他以英国驻华科学使团团长身份,访问考察战时撤至昆明附近的众多高校与科研机构。这一趟中国之行是受英国文化协会嘱托,来华从事文化与科学合作的任务。李约瑟博士一行于3月21日抵达国民政府陪都重庆,6月,中英科学合作馆在重庆正式建立,李约瑟亲任馆长。

( 1943年,李约瑟访问迁至重庆北碚的中央研究院动植物研究所 )

( 1943年,李约瑟访问迁至重庆北碚的中央研究院动植物研究所 )

李约瑟博士的中国情缘开始于1937年,当时来剑桥攻读博士学位的年轻留学生沈诗章、王应睐和鲁桂珍造访了他的实验室,向李约瑟介绍了东方古老的科学发明和医药学,这给处于“西方中心论”中的李约瑟带来很大震动,使他形成了“一个宝贵的信念,中国文明在科学技术史中曾起过从来没被认识到的巨大作用”。而这次的会面也让李约瑟对鲁桂珍、一个南京药剂师的女儿一见钟情,此后又多了一段爱情佳话。从此之后,李约瑟对中国科学发生了极大兴趣,开始学习汉语,立志研究中国科学技术史。

中英科学合作馆向中国科学界提供了大量的仪器和化学试剂,并将6775册科技图书通过海路运到印度再中转空运来华,还将近200种英国科学工程和医学杂志复制成微缩胶卷运到中国,成为战时中国科学界的主要信息来源。李约瑟曾把自己形容成“圣诞老人”,一次次把试管、放大镜、小型发电机及科学实验需要的各种化学制剂分送给研究条件恶劣的中国科学家们。

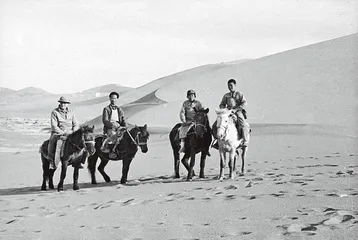

( 1943年,李约瑟与吴作人等拍摄于中国西北之行途中

(李约瑟研究所/ The Needham Research Institute) )

( 1943年,李约瑟与吴作人等拍摄于中国西北之行途中

(李约瑟研究所/ The Needham Research Institute) )

张超群说,李约瑟博士在来华期间,虽然是为英国文化协会远赴中国的,但他与中央研究院渊源颇深,因此获得中央研究院聘任的通信研究员一职,这个身份可以便利于他在华工作的进展。在他的中文名片上这个头衔列在最前面。在中国的三年期间,由于李约瑟治学态度严谨,对中国文化深感兴趣并努力练习中文,因此,他结识了不少包括文化科技精英在内的朋友,如傅斯年、郭沫若、竺可桢等。这在李约瑟研究所的图书馆可见相关的手稿、照片及互赠的书画。图书馆内还庋藏了大量李约瑟博士30年代起从各地收集的资料,累积大量有关中国科学、科技以及药物的书籍与文献,并定期订阅大量相关刊物,为此领域的学者提供优良的研究环境。

李约瑟研究所的图书馆中,珍藏有一张拍摄于1943年李约瑟访问动植物研究所时与其研究人员的合影,颇为珍贵。抗日战争爆发后,中央研究院动植物研究所先后从南京辗转迁至湖南南岳、广西阳朔、四川北碚,这张老照片就是李约瑟在访问已迁至四川北碚的动植物研究所时拍摄的。李约瑟在《战时中国之科学》中记述他访问动植物研究所的一节里曾有如下文字:“最大的科学中心是在一个小市镇上,叫做北碚,位于嘉陵江西岸。此镇所有科学团体与教育机关,不下18所,其中大多数都是很重要的。”照片中的王家楫、伍献文、钱崇澍和陈世骧于1955年选聘为中国科学院院士,刘建康、黎尚豪于1980年当选为中国科学院院士。

( 徐悲鸿的作品《志在千里》 )

( 徐悲鸿的作品《志在千里》 )

这一年,徐悲鸿主理在重庆磐溪的中国美术学院,其画艺获得中外人士赞赏。国外友人到访,当局都会请徐悲鸿作画相送。1944年夏天,徐悲鸿受中央研究院体质人类学所邀请,特意为李约瑟伉俪而画,《志在千里》便是在此背景下创作的。张超群查阅相关资料发现,1944年7月,李约瑟担任主任职务的中英科学合作馆的新馆在嘉陵江畔落成启用,而体质人类学研究所于相同时期设立,因此关于徐悲鸿与李约瑟之间的关系未详。但徐悲鸿的学生吴作人却在1943年底的西北写生之行中,与李约瑟等同往敦煌观摩千佛洞画,并在同往兰州的时候,为李约瑟速写肖像,贺其43岁生日。

1943到1946年,李约瑟在中国的三年时间里,进行了11次长途考察,路程长达3万里,访问了近300个学术研究机构,足迹涉及云南、四川、贵州、山西、甘肃、广东、广西、福建等省,陆续写出9篇文章,结集成《战时中国之科学》一书出版。同时他收集了大量的中国科技文献,并得出观点:“没有一个民族或一个多民族的集体像中国那样对世界整个文明的发展做出如此积极而深刻的贡献。”1948年,李约瑟结束了在巴黎的联合国教科文组织的工作而返回剑桥,在中国助手王铃和鲁桂珍的协助下,开始编写《中国科学技术史》。自此,他后半生的精力倾注于这项庞大且具开创性的学术工程上。

( 桐荫猫戏图 )

( 桐荫猫戏图 )

张超群说,李约瑟为进行此项研究计划历年积累了大批书籍及资料。1968年,他成立慈善基金,并由东亚科学史信托会管理,以确保他为进行此项计划所积累的书籍及资料可由成立的东亚科学史图书馆长期运作。1987年,在香港、新加坡及美国朋友的经济资助下成立李约瑟研究所,并由东亚科学史信托会负责管理,图书馆亦附属于该机构。李约瑟研究所以其丰富的藏书、各种讲座及研究会、相关著作的出版,为世界各地从事此课题研究的学者提供资源,业已发展为国际上的学术中心。

徐悲鸿所绘的《志在千里》一直由李约瑟保存,直至1995年辞世后,按其遗愿归入李约瑟研究所,由大英博物馆文物修复部重新装裱。张超群一再强调,李约瑟并不是一位收藏家,我们不能用专业的眼光去审视画作的艺术风格,也不要去谈李博士的审美偏好。这张画的意义不在于此,它记录的是一个外国人对中国科技文化的贡献。

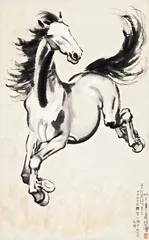

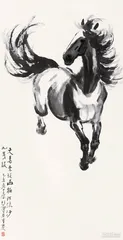

( 天马图 )

( 天马图 )

徐悲鸿画作赏

桐荫猫戏图

1941年作 立轴 设色纸本

此幅作于1941年,时徐悲鸿在新加坡举办展览,筹款救国。徐悲鸿之猫一方面是有象征意义的,比如双目圆瞪的怒猫,以表达对日本侵华的愤慨和希望借此唤起国民的战斗精神;另一方面则是富有生活情趣的小品画,如此幅。图中两只花斑猫在岩石上,红斑猫正酣然入睡,一副惬意之状;黑斑猫似乎刚刚睡醒,打呵气,伸懒腰,其双前腿抓地,拉长身体,尾巴高翘,耳朵支起,眯着眼睛的状貌生动有趣,形神兼备。

( 奔马图 )

( 奔马图 )

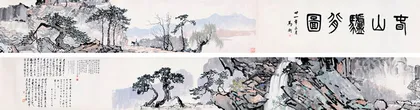

春山驴背图

1932年作 手卷 设色纸本

( 春山驴背图 )

( 春山驴背图 )

《春山驴背图》作于1932年,是徐悲鸿唯一一幅手卷作品。是年徐悲鸿仍在南京中央大学任教,由于日本军舰炮击南京,中大停课,徐悲鸿便抵北京,寓胡适家中,他恰好住在徐志摩的故室。此时,对故去友人的缅怀、对外面战事的焦虑,再加上对胡适病情的担心,可以想象他的情绪有多低落。他在寄给吴稚晖的一封信中说:“日日寒天,共话国难,幸得偷安于旦夕也……彼既不觊觎高位,又不计薪金,唯愿与危亡之际,有所图报于国。”在面对看似悲观的前景时,徐悲鸿仿佛从中生出一股力量,或者是与国家同存亡的勇气,这股力量激励着他投入到艺术创作中去。

醒狮图

醒狮图

1935年作 立轴 设色纸本

本幅作于1935年初,时画家在南京中央大学任教。当时的南京国民党政府腐败不堪,徐悲鸿对此深恶痛绝,当蒋介石提出请徐悲鸿画一幅肖像时,也被断然拒绝。是年春节,徐悲鸿还题写了一副春联贴在大门上,上联是“中立不倚”,下联是“隐居放言”,他家的对门就是国民党中央委员叶楚伧的官邸,出入很容易看到。徐悲鸿在是年岁始画狮子,显示出一种不畏惧当局、不与当局同流合污的气节和勇气。画中一头雄狮立于危岩上,岩石陡峭而险峻,狮子用爪紧紧地抓住岩石,信心十足、毫无畏惧地向上攀援,瘦骨嶙峋的躯体显示出一股近乎痉挛的力量,双目炯炯有神,凝视前方,似乎正在为捕获猎物准备奋力一跃。画家以简练而富有力度的线条描绘出狮子的形态和动作,结构精准,生动传神。

天马图

天马图

1935年作 立轴 水墨纸本

1935年,正是国难当头之际,时刻担心国家之命运的徐悲鸿自然怀有一种希望“天马来,从西极,涉流沙,九夷服”的情感,这种于黑暗之中渴望光明,于战乱之中渴望民族振兴的心境,是当时中国有志之士的普遍心声,人们用各种不同的方式去鼓舞同胞的意志和勇气,去激励国人站起来,抵御外敌。可以说,“马”就是徐悲鸿的武器,他从上世纪30年代开始创作了大批马画,用马来寄托自己心中的愿望。画中的马呈四分之三侧面腾空而来,四蹄飞起,马鬃和尾巴亦散落在一股强烈的风中,这匹马似乎是逆风而行,但是强大的阻力并不能使它退缩,它反而愈奔愈勇。

奔马图

奔马图

1947年作 镜心 水墨纸本

抗日战争的胜利就像是经历了漫长黑暗之后迎来的光明,徐悲鸿的精神受到了很大的鼓舞,他笔下的奔马也如同他心中的喜悦一样,呈现出激昂振奋的情绪和勃发的生命能量。画中这匹疾驰而来的骏马,正是一股不会熄灭的豪情和不会消退的壮志象征。 艺术张超群中国科学技术史李约瑟徐悲鸿