阿比察邦:“我想做的只是解放”

作者:李东然(文 / 李东然)

( 阿比察邦·韦拉斯哈古 )

( 阿比察邦·韦拉斯哈古 )

我想很多人和我一样,狠心记下阿比察邦·韦拉斯哈古这个怪名,是在2010年的戛纳电影节上。当时他的《能召回前世的布米叔叔》,一部晦涩又神怪的泰国电影,竟拿去了金棕榈大奖。

台上的阿比察邦文气羞赧,笑容里也不全是透亮的喜悦,而致辞简洁有力:“献给我战火中的祖国。”

一时间舆论四起。当然先有人评价本届由蒂姆·波顿为首的评审团品味过于异端,还有更多如《纽约时报》、《综艺》、《好莱坞报道》,更甘愿附和《英国卫报》那声“又一次政治对艺术的胜利”,早早就转移了重点。当然这并非全无道理,那个5月,整个泰国上空弥漫着浓重的硝烟,连曼谷的世贸中心也只剩满目疮痍。有人拍下经典的战地照片,商厦废墟中间倒着一尊木头佛像,嘴角上停着最后一丝“微笑国度”的影踪;旷日持久的冲突里,爆炸、鲜血、火光、尸体、枪声、混战,使那里成为世界上最满溢着愤怒与暴力的地方。

但因此就把戛纳折桂全部归因于时事政治,对阿比察邦是颇有不公的。事实上戛纳电影节对他的垂青由来已久,2002年他的第二部电影《祝福》便获得了当年戛纳电影节一种关注单元的奖项;2005年的《热带疾病》晋级主竞赛单元,获得当年昆汀·塔伦蒂诺为主席的评审团大奖;至《能召回前世的布米叔叔》问鼎金棕榈,于这位年轻的东南亚导演,已精准而迅速地完成了三级跳式的飞跃。

看上去阿比察邦的电影真是贴满了讨喜西方世界的标签。《祝福》开始于非法移民与边界问题;《热带疾病》里的同性相吸则指向了性向政治,故事的后半段甚至把同性之惑推向了丛林,一片尚古的“兽”的领域,似是决然对秩序发起挑战;《综合症和一百年》里佛教僧侣们弹吉他、扔飞盘;《能召回前世的布米叔叔》里,布米叔叔忏悔自己早年杀了很多共产党员,肾病便是直接的报应。

( 影片《明日今夜》 )

( 影片《明日今夜》 )

可如果你因此定义了阿比察邦电影的高度政治性,那么极有可能的是,挫败感会伴随你看完每一部电影。比如你死死盯住故事主角身份是偷渡者,但电影里的每一个角色都在为诡异的皮肤病奔忙,这个问题早已不了了之(《祝福》);而两个少年纯美的爱恋和一段梦魇般的猎虎经历交相呼应,几乎任何释义都显得赘余;至于布米叔叔,逝去的妻儿出现时,观众已分不清现实和虚构,而当他们引领满脸泰然的布米回到前世出生的地方,幽灵鬼怪、轮回转世,还有一场公主和鲶鱼之间的神秘交欢,若归之于怪力乱神,你可以既不相信也不喜欢,而安静地敞开心扉,淡淡看所谓东方式的死亡过程舒展开来,也许就另有一番觉悟。

“我的作品只是挖掘我的生命体验,如果它和政治有关,也仅仅是因为有一部分政治曾介入了我的生命。”阿比察邦的回答很难被坦诚质疑,“我也不清楚这是不是所谓的东方,不愿意想别人(西方世界)怎么看。我成长在这片土地,很多思考的路径就像设定好的程序已在脑中,我首先想了解自己,所以要尽力直面这些存在。”

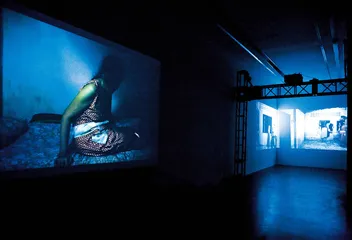

( 《明日今夜》展览现场 )

( 《明日今夜》展览现场 )

阿比察邦出生和成长在泰国东北部的一个小镇,父母都是医生,因此还是孩子时的他,把医院当做游乐场,这也是很多阿比察邦电影里会有医院出现的原因之一。他最初学习的是建筑,因为学生时代经常逃课去电影院,大学毕业以后索性就远赴美国,在芝加哥艺术学院继续研读了电影专业。

三联生活周刊:你曾经视电影于自己是毒瘾,也说希望自己的电影是观众的“灵药”,帮助人们从现实里逃离,这种并不乐于面对现实的态度说明你是个有悲观主义倾向的人么?

阿比察邦:成长在我的国家,我想我是个快乐的悲观主义者。但我极其喜爱现实,即便我在电影里呈现它们是以非常不现实的方式,因为我从小面对的世界里,每一件事总是非常主观的,甚至说充满了宣传色彩。所以电影对我而言就像是药一样,让我能给自己翻译那些现实,适应与那些现实生活在一起。也因此我的电影比较个人化,我需要做电影常常也是为了了解现实。

三联生活周刊:你学成于美国,却立志回国拍电影,并且一路坚持独立的作者式创作,我很好奇你如何做到这点,比如如何解决资金等现实问题,比如你的第一部电影是怎么拍成的?

阿比察邦:是的,我不否认有困难,因此我可能花三年五年的时间拍一部电影。但我把这看做美丽的旅程之一,看生命如何自己找到方向去寻找那些心灵相契合的人。

第一部电影是在1997年开始拍摄的,那个时候网络开始普及,我从前把自己的短片放在网上,真的就有一些泰国公司给了我一些资金。当时我是留长发的,但是为了出去拉赞助我把头发剪了,又买了身西服穿上。当然还有来自家庭的帮助。在泰国,一般家长都会对开始创业的儿子提供一些帮助,我的家人没给我买汽车,他们给了我一些钱让我拍电影。第一部电影我花了三年的时间,靠从不同的来源而一点一点获得的资金。我也尽量灵活些,比如当我没有钱的时候我就停下拍电影,去做别的事情,如做自由撰稿人来挣生活费。

三联生活周刊:你的创作充满神秘,比如《能召回前世的布米叔叔》是哪里得到的灵感?

阿比察邦:事实上《布米叔叔》是一本非常本土的小人书,大概10年之前我就看了这本书。这本书本身就是关于精神以及精神游走的,这是个可以充分发挥想象力的故事,但是我想不好该如何完成它。如果愿意这可以成为非常好莱坞式的作品,我又不希望这样,所以这本书就束之高阁了。直到后来我偶然经过泰国东北部的山村,我又想到了它。在那些村落里,我觉得我应该把那些生平传记扔掉,直接运用我自己的线索去叙述这个人。刚好当时我看了很多描写濒死的人的电影,我觉得自己可以做得不一样,我能把死亡与前世联结。所以,实际上最后能和那本书联系在一起的只有布米叔叔这么一个名字,还有开场的水牛,至于公主和其他的故事,都是我在当地的闪念。

三联生活周刊:你总是非常勇敢地去做一些叙事上对主流的挑战,比如《布米叔叔》里,现实和想象之间不加以任何区隔,这种非常意识流的叙事往往需要更强大的内在逻辑,在建构电影时,你是如何平衡和理清这一切的?

阿比察邦:我不知道,这很自发,就像是顺水漂流一样。甚至说我有意放弃了一些逻辑,因为我觉得电影本来都是非常主观的,甚至不存在客观这么一回事,那些最终留在影片里的,无论是你的视角还是你的剪辑点,都是主观的存在,即便是《国家地理》那样的所谓的纪录片也是主观的,所以我干脆顺自己的思绪而下。

三联生活周刊:在你的第一部电影《正午显影》里,你用了故事接龙的方式完成叙事,故事本身充满了扭转,到了《热带疾病》,很浪漫纯洁的同性恋情变奏丛林里猎虎的传奇。这种在一部电影里放进非常扭转、非常对照的存在为何会一直使你感兴趣?

阿比察邦:因为我想要模仿记忆、思考的形式,还有生活本身的随意性。这使我的电影像是一次旅程,这也是我的眼里生活最美丽的部分,甚至不只是美丽而已,也是事实,生活里没有任何事情是百分之百确实肯定的。因此,我也不喜欢让自己的电影成为某种被意义塞满的密封的存在,反而是我希望它成为解放(思考)的工具。

三联生活周刊:什么是你所谓的解放?你希望自己的电影到达怎样的解放?

阿比察邦:我的电影里的解放就是彻底放弃对故事的预期,从对已知的时间存在中解放出来,这其中有种戏谑,也很好玩,反正我自己乐在其中。所以我能一直做电影,正如我说的是玩(Play),这真的不是知识分子式的,也不建立在理智逻辑之上。一个游戏。

(实习生史忆对本文亦有帮助) 祝福西班牙电影只是能召回前世的布米叔叔热带疾病阿比察邦解放剧情片喜剧片电影节