哈维尔的哲学

作者:薛巍(文 / 薛巍)

( 哈维尔和他的第一任妻子奥尔嘉

(资料图 )

( 哈维尔和他的第一任妻子奥尔嘉

(资料图 )

《致妻子奥尔嘉》

美国学者詹姆斯·蓬托斯在《哈维尔:后现代时期的公民责任》一书中说,哈维尔的性格很复杂——“谈论非政治的政治,但他最终成了一位政治家。他不停地抽烟,却担忧空气污染对环境和健康的影响。他总是觉得自己与外界格格不入,然而又总是处于舞台的中心。他羞涩、礼貌,甚至沉默寡言,但又很有魅力,坚定、咄咄逼人。他主张和平,却呼吁干涉波斯尼亚和科索沃。他表现得极为正直、忠诚,但承认对妻子不忠。”1999年齐泽克在评论《哈维尔:一部六幕政治悲剧》一书时写道:“他在狱中写给妻子奥尔嘉的信非常著名,但他1977年获释后的头几个星期是跟一位情人在一起度过的。哈维尔的悲剧起源不是他的公众形象与真实的人之间的对立,而是他的两种公众形象之间的对立:前期是英勇的反对派、实践和写作生活在真实中,后来他为了使北约的军事干涉合法化而沉溺于对新纪元的思考。毫不妥协地反对极权的哈维尔转变成一位谈论人类学原则和笛卡儿范式的终结、维护西方价值观的人。

《纽约时报》2011年12月18日发布的讣闻中称哈维尔是中欧最重要的政治思想家。2009年,哈维尔被法国政治大学授予荣誉博士学位。法国政治学家雅克·胡普尼在致辞时说,哈维尔的职业生涯可以分成三个时期:60年代是受贝克特等荒诞派影响的剧作家,70和80年代是反对派,继而是担任总统(1989~2003)。他的戏剧、论文和总统演说贯穿着同样的主题:对权力及其语言的深层运作机制、权力的支配和控制形式、抵抗权力的理由及其方式的思考。他对当代政治思想有三大贡献:对极权主义做出了一整套新的阐发,提出只有以道德为基础才能改造政治,思考了欧洲文明的危机。这两种评价都回避了一个问题:哈维尔通常被认为是一位“哲学王”,他到底能否算得上是一位哲学家?如果是,他的哲学是现代的还是后现代的?

美国路易斯安那州立大学政治学博士爱德华·芬德莱说:“哈维尔使用形而上学的语言,但对它们没有做严谨的定义或概念分析,结果他的文章中出现了传统、道德的语言与后现代批判之间明显的紧张。比如,他拒斥意识形态和单一真理,但经常说到上帝、超验的对存在的记忆、存在的绝对视域。他的著述本质上不是哲学著作,而是以文学化的方式使用20世纪哲学的技术语言,这往往是造成而非澄清了混淆。”

哈维尔好像同意芬德莱对他的评价,坚持说他自己不是一位哲学家,他的抱负不是建构稳固的理论体系。1986年他在接受采访时说,他最哲理化的著作《致妻子奥尔嘉》不是哲学,“其中有很多段落我自己也看不懂了”。美国学者詹姆斯·蓬托斯认为,哈维尔这样说只是出于谦虚,他确实不是一位系统化的思想家,也不是职业哲学家,但他的作品比任何体系化哲学家的文本都更具穿透力。哈维尔在自传中说,他在13岁时就写了一本哲学书。“在狱中,一个人会很自然地被迫去更多地思考,如对于自己、对于自己的行为以及与自身存在相关的问题。我借写信的机会形成了如何看待自己、如何看待人生一些基本事物的新方法。整个星期我都在构思那些论文,劳动时也好,锻炼时也好,睡觉前也好,我都没有停止过,然后到星期六,在一种忘我的出神状态之中把它们写下来。”

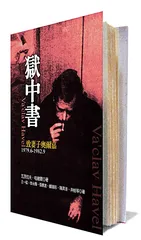

( 哈维尔著作《狱中书:致妻子奥尔嘉》 )

( 哈维尔著作《狱中书:致妻子奥尔嘉》 )

很多评论人士认为,哈维尔有资格被算作哲学家,但在解释他的原则时态度不一。加拿大学者卡罗琳·贝雅德说,鉴于哈维尔认为生存的本质是多元、多样,反对使人们自以为是甚至压迫他人的封闭体系,他类似于后现代思想家利奥塔的立场,都认为哪种话语都不具有绝对的优越性。美国学者迪安·哈默不同意把哈维尔划到后现代阵营,因为他虽然反对那些全面描述人类行为的意识形态教条,但他对意识形态的拒斥是以具有形而上学基础的道德关切为基础。美国哲学家理查德·罗蒂称赞哈维尔的开放性,但对他为道德义务寻找形而上学基础感到遗憾。

哈维尔对海德格尔的继承与发展

哈维尔的思考受到了海德格尔的影响,他把他写给奥尔嘉的信称为他的“海德格尔主义的沉思”。他的“活在真实中”与海德格尔对本真生存的要求相一致。齐泽克说,哈维尔意识到,西方的自由民主远远不能满足真正的社群与“生活在真实中”的理想。他需要提供对西方民主批判性的见解。他的解决办法是追随海德格尔,指出资本主义技术上的傲慢、疯狂地提高生产效率、扼杀个人。

1985年,捷克记者卡雷尔问哈维尔:“对于如何更合理地组织这个世界持什么样的观点?”哈维尔回答说:“我认为目前的世界所遇到的危机并不是起源于某个组织经济的方式或某种政治体制,而是起源于一种更深刻的东西。西方和东方,尽管有那么多的不同,但却都在经历同样一个危机。这个危机的原因究竟在哪里呢?瓦茨拉夫·别洛赫拉得斯基很恰当地写道:最近一个时期的矛盾在于一个非人的、无名的、不负责任的和不可控制的巨大力量和作为一个实实在在的个体的人的最基本和最初的利益之间的冲突。这种冲突与现代文明下的心境有着直接的联系。这种心境的特点就是失落感:对形而上学的把握的失落,对先验论经验的失落,对一切超人的道德权威的失落,对一切更高境界的失落。我们正在同历史上无与伦比的上帝分离。就我所知,我们正生活在第一个无神文明的中期。我认为现代人高傲的人本主义,认为人能了解一切、控制一切的思想是现代危机的部分背景原因。”

他认为解决危机的办法是:“人类必须醒悟过来。人类必须把自己从看得见的和看不见的整体作用过程中解放出来。这个整体作用过程包括从消费到压制、从电视广告到通过电视进行操纵。人类必须改变自己作为一个无方向的大机器中一个难以自助的齿轮的作用。人类必须看到自身对世界的责任,对自身以外的事物的责任。只有把我们自己转向道德和精神的方向,以对某种超世俗的权威的尊重、对大自然的或宇宙的秩序的尊重、对道德秩序及其超人的源泉的尊重和对于绝对的尊重为基础,我们才能进入一种状态:这个地球上的生命不再受到集体自杀的威胁,变得可以忍受。”

1995年,哈维尔撰写了一篇文章,题为《后现代世界需要超验性》,批评经典现代科学只描述事物的表面、现实的单一维度。“科学越是教条地把它当做唯一的维度和现实的本质,它就越误导人。今天也许我们对宇宙比我们的祖先知道得更多,但好像他们知道某种更加本质、我们忽略的东西。对我们的器官及其功能、内部结构与生化反应描述得越多,我们越把握不了它们一起创造出的体系与我们体验的独特自我的精神、目的和意义。现在我们对世界的体验没有统一的意义和真正的理解。”哈维尔对当今捷克社会拥抱全球化和猖獗的消费主义感到失望。2008年,他对《金融时报》的记者说:“没有理由不反思这种趋势。这是一种两面性的趋势:一方面,它给无数人带来了好处和愉悦;另一方面,它正在威胁人类。我感觉我们是人类历史上首个彻底无神的文明。人类的生存现在未系于任何道德行为规范之上,而它是法律规范的来源。并不是说我不享受在当地超市就能买到各种精美的食物,我说的是我们的文明中潜在的无神论和反精神性。”

与海德格尔不同的是,海德格尔排除了对社会技术架构一切积极的抵抗,他说:“现在只有一个上帝才能拯救我们。”海德格尔知道我们别无选择,他能向我们建议的唯有“准备期望”而已。哈维尔则相信来自下层的挑战、国家权力之外的市民社会的力量。反政治的政治源自缺乏合法性的政治。政治必须通过其他超越它的东西获得合法性,通过道德和精神价值。抗议者没有夺取权力的野心,他们拒斥被理解为权力技术的政治,但他们确实追求成为反对的力量。其目标是自我组织的市民社会。他说,无权者的力量处于市民社会的自我组织,它反抗国家所体现的工具理性和控制与支配的技术手段。“社会的独立生活范围自然是极广泛的,它囊括了自我教育、对世界的思考、自由创造活动、人际的交流、各种自由的民间观念,也包括了独立的社会自我组织。总之,社会的独立生活就是在真实生活中得以充分体现和实行的领域。”

齐泽克说,市民社会的概念是很成问题的。哈维尔所设想的市民社会并非海德格尔思想的发展。在海德格尔看来,现代技术的本质不是一系列可以加以反对的机构、实践和态度,而是决定了我们现在如何体验存在、体验现实向我们显现的形而上学视域。出于这一原因,海德格尔会认为无权者的力量这一概念很可疑,陷入了它努力加以谴责的权力意志的逻辑。 海德格尔哲学政治哲学家哈维尔形而上学