两座王宫的博物对话

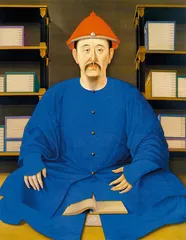

作者:王星 ( 《康熙帝便服像》轴(局部) )

( 《康熙帝便服像》轴(局部) )

这是一场颇似高层互访的展览。2008年,卢浮宫与故宫在午门展厅举办了《卢浮宫·拿破仑一世展》,如今,卢浮宫墙外挂起了康熙皇帝的大幅肖像宣传画。

康熙大帝的展览宣传画此前在凡尔赛宫也出现过,但这次毕竟是卢浮宫。故宫院长郑欣淼在接受本刊记者采访时强调:这是故宫第一次在卢浮宫这一西方最主流的古典文明核心地带大规模展示中华文明遗产,这也打破了中国文物在巴黎展出时只能在吉美博物馆等东方文化博物馆展出的惯例。更重要的是,这次展览只是“故宫博物院与卢浮宫博物馆2011~2015年合作协议”的一个开场。

除故宫提供的155件文物与展品外,卢浮宫也为展览汇集了一些馆藏和外借展品。毋庸置疑,故宫与卢浮宫的最大共通点在于两者都曾经是王宫,随后又都逐渐成为博物馆。在这场两座王宫间的博物对话中,从作为“论题”的展览标题名称中却能隐约看出双方某些微妙的想法差异。故宫方面为展览确定的名称是“重扉轻启——明清宫廷生活文物展”,根据新闻通报中的解释,意为“将昔日禁卫森严的皇宫中的一道道门扉徐徐打开,让观众徜徉其中,领略明清皇宫的神秘威严与奢华生活”。卢浮宫外悬挂的法文展览名称则是“La Cité interdite au Louvre-Empereurs de Chine et Rois de France”,意为“紫禁城在卢浮宫——中国与法国的皇帝们”。

据法国《La Point》杂志援引法方主要策展人、法国吉美博物馆总研究员戴浩石(Jean-Paul Desroches)的话说:法方曾建议将重点放在19世纪末,以此展示“中国现代化的进程”,但这个历史时间段显然对于中方有些敏感,中方提议以故宫馆藏的路易十六时期前后的钟表为主题,但法方又认为这类展品对于法国观众缺乏新奇感。

中方主要策展人、故宫博物院研究员吕成龙则在接受本刊记者访问时表示:双方的确经过了漫长的协商,尽管最后展览的中文标题仍突出“明清”,实际上不乏金元时期的展品,因为这一时期在法国历史上可以与卢浮宫的诞生相对应,在中国历史上则是北京城的营建。故宫方面最终将这一展览定义为“以物证史的方式向观众讲述紫禁城的故事”。

( 《乾隆肖像》 (1776年,查理·阿瑟兰所绘,凡尔赛宫馆藏) )

( 《乾隆肖像》 (1776年,查理·阿瑟兰所绘,凡尔赛宫馆藏) )

尽管连康熙皇帝御用的大阅盔甲都前来展出以添声势,但此次展柜一概以湖蓝为基色,乾隆的紫檀木雕漆云龙纹宝座在湖蓝色的背景展板映衬下也变得沉稳了很多。此次展览卢浮宫选用了故宫收藏的《康熙帝朝服像》为标志宣传画,遍布展厅的湖蓝色也取自这幅画上康熙身着的蓝色朝服。对中国古代书画久有研究的戴浩石对康熙的这幅画像格外关注,在为此次展览撰写的以《安邦定国之画》为标题的论文中,他将这幅雍正在其父驾崩一个月后命人绘制的中西画风融合之作视为对“精通六术、英明睿智、心胸开放”的康熙的最佳写照。

此次展览在卢浮宫的现场布展花费了近20天。布展总负责人、故宫博物院古器物部的郭玉海对卢浮宫布展人员面对中国卷轴画时的不知所措记忆犹新。尽管此次故宫应卢浮宫要求出借了以郎世宁为代表的大批欧洲传教士画家的作品,甚至包括因幅面巨大、轻易不公开展出的自在驹、锦云骓等名马图轴,然而卢浮宫提供的展厅挑高有限,即便是特制了展柜,这些仅画心就在2.5米见方的庞然大物最终仍无法完全展开,画心纵达4.3米的《乾隆大阅图(中年)》也不无委屈地在展柜里被“截去”了帽盔和马蹄。但这些都不妨碍展览在开幕预展当晚便人满为患。法国各主流媒体都对展览进行了报道,其中艺术专业期刊《美术》给了10页篇幅,以《郎世宁——一个意大利画家的紫禁城奇遇》开篇,继而是《什么是中国式绘画艺术》,还特别图文并茂地以《雍正皇帝洋装像》一画比较了中法文化的异同。

( 蓄水器(约1700年,卢浮宫藏) )

( 蓄水器(约1700年,卢浮宫藏) )

卢浮宫馆长鲁瓦耶特(Henri Loyrette)在接受本刊记者采访时说:“对法国公众来讲,第一直觉会是很诧异,无法把卢浮宫与故宫博物院联想到一起。当你把如此神秘、不可思议的紫禁城与迷人的卢浮宫第一次并列在一起时,大家首先会感到无法置信,但惊奇与赞叹之情随后到来。”

谈论起此次从法国国家文献馆借展的元大汗写给法国菲利普四世的书信,吕成龙颇为兴奋;而对于同时身为故宫拓片工艺第三代传人的郭玉海,此次更让他兴奋的是有机会去法国国家图书馆看了伯希和从敦煌带回的拓片。展览中还有借展自吉美博物馆的一本1813年在法国编纂印制的汉-法-拉丁文字典《汉字西译》。这本字典在法国汉学史上具有里程碑的意义,标志着法国终于有了了解中国的“基本手册”。■

( 雕漆宫扇和紫檀木雕漆云龙纹宝座(清乾隆,北京故宫藏) )

( 雕漆宫扇和紫檀木雕漆云龙纹宝座(清乾隆,北京故宫藏) )

《康熙帝便服像》轴

(清·康熙;外型纵273厘米,横116.7厘米;画心纵137厘米,横106厘米;北京故宫藏)

这幅画被此次展览选作标志招贴画,康熙朝服上的蓝色也成为这次展览中方展品的标志背景色,而法方展品的标志背景色则近似画上书页的牙黄色。

本次展览的法方总策展人、对中国古代书画久有研究的戴浩石对康熙的这幅画像格外关注,他认为:“突显社会职能而非个人特征的画像是明朝的传统,到了明末随着朝代的衰落,墨守成规的现象更是变本加厉。相对地,清朝第二位皇帝康熙晚年图轴则给人耳目一新的感觉。”

据史料记载,这幅画像是雍正在康熙驾崩一个月后命御史莽鹤立绘制的,曾供奉于寿皇殿。

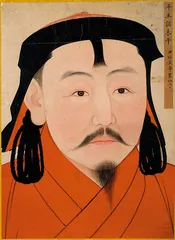

《明宗皇后像》(绢本设色;外型纵54厘米,横74厘米;画心纵41.2厘米,横29.8厘米)

( 《明宗皇后像》 )

( 《明宗皇后像》 )

尽管中文副标题为“明清宫廷生活文物展”,但此次的金元时期相关展品其实更为醒目。这4幅元代王室肖像从故宫所藏《元代后妃太子像》册中选出,此次为首次公开展出,属是此次展览中北京故宫提供的最具分量的展品之列。

故宫所藏《元代后妃太子像》册共有7开12像,各纵41.2厘米、横29.8厘米,描绘佚名帝后、平王诺木干(世祖皇帝第四子)、武宗后(济雅图皇帝母)、仁宗后、英宗后、后纳罕、明宗后、文宗太子雅克特古思等王室成员。古代画家大凡绘制帝、后、妃、太子像很少自署名款,以免犯忌。这套《元代后妃太子像》册也因同样的缘故至今作者不可考。据余辉《元代宫廷绘画史及佳作考辨》,北京故宫所藏《元代后妃太子像》册中有7幅人像是临摹自《元代帝后像》册。《元代帝后像》册现藏于台北“故宫”,绢本设色,各纵59.4厘米、横47厘米,分别精绘了元太祖、太宗、世祖及后、成宗、顺宗后、武宗及三幅后像、仁宗及后、英宗及二幅后像、明宗后、文宗、宁宗及后和某后纳罕、三幅佚名后像。《元代帝后像》册的作者同样不可考,但从《元代画塑记》中的一些记载可依稀看出或与当时最得宠的宫廷画家李肖岩有关。余辉的论文中曾将两套画册进行比较,指出《元代后妃太子像》册中“女像则截去半冠,纹饰亦从简,面部肌肤的凹凸感减弱,线条粗而淡,笔韵不及母本”。

该像册的绘制年代目前在学术界尚有争议。尚刚《蒙、元御容》一文中提出,根据画上人物判断,“因册中最后一幅为文宗之子雅克特古思,应绘制在顺帝复仇之前不久”。而以余辉为代表的学者则认为:《元代后妃太子像》册“以其工笔功力而言,不及元人;从民族心理的角度看,不太可能是明廷画家的复制品。但绢质乃明朝之物,为清初宫廷画家所用。该册的摹写技巧统一,似出于一人之手,其题签连同《元代帝后像》册的题签亦均由一人所书,书体极似清代的馆阁体”。“乾隆十三年(1748),弘历诏裱南薰殿旧藏历代帝王圣贤名臣像500多幅,《元代帝后像》册和《元代后妃太子像》册当在此时被装池,这是清廷笼络蒙古王公贵族的必要手段。”

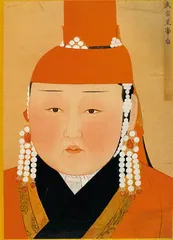

《平王诺木干像》(绢本设色,纵41.2厘米,横29.8厘米)

( 《平王诺木干像》 )

( 《平王诺木干像》 )

尚刚《蒙、元御容》一文中还提出,此画册“似为习画者得习笔之作,并非可以礼敬的御容”。论据之一便是此次展出的《平王诺木干像》,从题签上小字注“世祖皇帝第四子”可知此人即《元史》中的南木合。“但他却非平王,而是在至元二年封北平王,十九年改封北安王。‘北’字至关重要,此字缺失应泄露机关,标明册中作品原本大小不一,乾隆时代装裱时为令各开大小一致,裁去‘诺木干像’的上端,因装池者的轻忽,被裁部分还包括新做题签的上端,以致‘北’字缺失。回到绘制当年,若非习笔之作,想无大小不一之理。”

“诺木干”通常称为“那木罕”,为元世祖忽必烈第四子,曾在元朝与四大汗国决战中亚的过程中作为人质被拘禁了3年。元武宗孛儿只斤·海山为元朝第三位皇帝,是忽必烈的曾孙,在位时间1307~1311年。海山在位时间并不长,但其统治稳定而顺利,国力强大,算是一位明君。他虽有众妃,但很晚才册立皇后。公元1310年,海山封弘吉剌氏真哥为后,随后真哥的从妹速哥失里也被封为皇后。元明宗和世是元朝第11位皇帝,在位时间仅为1329年正月起算的8个月。公元1329年正月,和世在漠北即皇帝位;8月,和世被燕贴木儿和与自己兄弟相称的元文宗图贴睦尔害死。明宗的皇后乃马真氏八不沙,侍明宗于潜邸,1326年生子懿璘质班(元宁宗),时年约20岁,明宗继位后立为皇后,1330年5月8日被元文宗赐死。历史上记载元文宗有3个儿子,长子、三子都于童年夭亡,次子1340年7月被元惠宗流放致死。元文宗1328~1332年两次坐上皇位,据载他颇具汉文化修养,喜爱作诗,另存世有《相马图》一幅。太子夭折,元文宗以为是杀死元明宗的报应,所以死后将皇位转交明宗的儿子元宁宗、元顺帝继承。

《武宗皇帝后像》(绢本设色,纵41.2厘米,横29.8厘米)

( 《武宗皇帝后像》 )

( 《武宗皇帝后像》 )

《加泰罗尼亚地图》

(约1375年;12页彩绘羊皮纸,贴于5块木板和裱装封面内侧板上;木板纵66.4厘米,横55.7厘米;法国国家图书馆藏)

这幅图传为著名马略卡制图学家奎斯克(Abraham Cresque)所绘,为法国国宝之一,是目前所知最早绘制出北京城墙的地图。卢浮宫在中世纪时曾部分用做查理五世的图书馆,当时《加泰罗尼亚地图》就收藏其中。卢浮宫至今仍保留了这部分历史展厅,该展厅也是此次故宫特展的核心展区。

全图由6张彩绘的羊皮纸组成,背面粘在木板上,彼此连接,形成长334.2厘米、宽66.4厘米的矩形,整合了之前的世界地图、当时的海洋地图和探险家笔记,堪称视觉化的百科全书。地图的第一、二张描述了当时人们的宇宙观,将地球呈现为宇宙中央,并附上七大行星、黄道十二宫等;余下4张为一幅疆域至亚洲的海洋地图,显然是绘制者最大展身手之处。当时欧洲许多制图师已经受到起源于阿拉伯的“世界之像”(Cura)制图观念影响,放弃以神为中心的理论。此幅《加泰罗尼亚地图》也以类似理念呈现出由大西洋直至太平洋的浩瀚世界。向西,地图疆界跨越欧洲大陆海岸之外,包括了亚速尔群岛、马德拉群岛和1341年才有人首次抵达的加那利群岛,以想象中的世界尽头“福佑岛”为终结。向东,地图上的世界止于中国海,在汪洋中展现了古代地图学家想象中的7548座岛屿。在东西两条界限之内囊括的大片区域里,制图者展示了他那个时代对于这两个世界的全部认识,而东方世界明显主要取材于马可·波罗的传记。

东亚在整张地图上占据的面积给人这样的印象:西方已经开始窥视到印度和中国在经济上的重要地位。这是欧洲最先采用马可·波罗提到的地名、路线次序,甚至游记片断的地图之一,也是中国在欧洲地图上出现的最早范例。地图右侧中部即为中国(下图为细部)。

( 《加泰罗尼亚地图》 )

( 《加泰罗尼亚地图》 )

《雅克特古思太子像》(绢本设色;外型纵54厘米,横74厘米;画心纵41.2厘米,横29.8厘米)

(北京故宫藏)

( 《雅克特古思太子像》 )

( 《雅克特古思太子像》 )

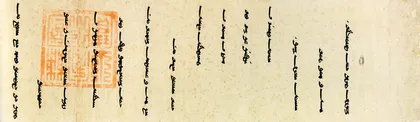

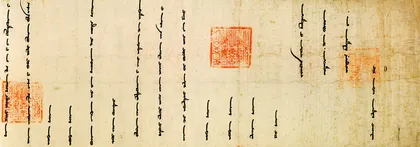

《元大汗阿鲁浑致法国国王菲利普四世信函》

(1289年;纸卷;纵26厘米,横185厘米;法国国家文献馆藏)

( 《元大汗阿鲁浑致法国国王菲利普四世信函》(局部) )

( 《元大汗阿鲁浑致法国国王菲利普四世信函》(局部) )

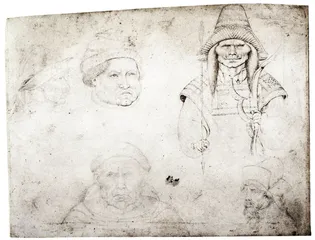

《四个人头,一只鸟,蒙古射手,修士》

(安东尼奥·皮萨内罗,约1438年;羊皮纸;纵17.5厘米,横23厘米;卢浮宫藏)

14世纪初活跃在穿越亚洲的道路上的商人、传教士、使者络绎不绝。元帝国的声威在西方已经化做某种想象中的符号形象。卢浮宫所藏《纳尔布祭坛饰布》中就有一头戴珍珠顶高帽、长辫,左手持剑、右手持一书写“这真是神的儿子”的卷轴的蒙古人形象。更为明显的是皮萨内罗在《瓦拉尔第素描册》中所绘的这一页。蒙古射手位右上方,由铅锡合金小尖针笔素描,再由另一种汞铜合金的小尖针笔补笔以突出神情重点。绘画手法以写实为主,令人猜度是否来自实际的观察写生。据史料记载,拜占庭皇帝约翰八世(约1425~1448)访问费拉拉时曾经带有保护他的蒙古卫士。无论这幅画是否是当年蒙古卫士的写照,皮萨内罗后来仍多次以此作为壁画上蒙古人的原型,这一形象也深远地影响了欧洲人对中国人形象的认知。

( 《四个人头,一只鸟,蒙古射手,修士》 )

( 《四个人头,一只鸟,蒙古射手,修士》 )

《元大汗完者都致法国国王菲利普四世信函》

(1305年;纸卷;纵50.5厘米,横165厘米;法国国家文献馆藏)

除使团的游记,法国与中国早期来往留存至今的文献非常稀少,但法国国家文献馆藏有两封重要的国家级信函。这是来自元帝国的西支的伊利汗国的外交文书。伊利汗国为成吉思汗的孙子旭烈兀的属地,阿鲁浑则是旭烈兀的孙子,曾多次致书菲利普四世,重申其父阿八哈在位时曾经提出、但未曾有回音的联盟建议。在1289年留下的这封信中,阿鲁浑透露:他想出兵击败埃及的马木鲁克军队,希望得到法国国王的支持,同时许诺战胜后将把耶路撒冷交给法国。为了使自己的建议更具分量,阿鲁浑选择了当时著名的外交活跃人物布斯卡瑞罗(Buscarel)作为自己的使者,但仍未唤起法国国王的注意。阿鲁浑的后继者是完者都,即位初期给法国国王也写过一封信,但信中只是强调保持两个政权之间的现状。

( 《元大汗完者都致法国国王菲利普四世信函》(局部) )

( 《元大汗完者都致法国国王菲利普四世信函》(局部) )

(文 / 王星) 博物馆卢浮宫对话法国地图王宫中国法国两座故宫博物院艺术文化博物