一个时代的终结——斯科特·马尔科姆森与他的“9·11”私人回忆

作者:朱步冲 ( 2001年9月15日,美国世贸中心废墟 )

( 2001年9月15日,美国世贸中心废墟 )

“我走上布鲁克林高地,这里到处都是灰尘、散乱的纸屑,烟雾弥漫,我再次闻到了那种味道,湿水泥、烟熏和塑料燃烧的味道。四处散乱的碎纸都来自倒塌的世贸中心:旧票据,商业信函,人事档案,法律文件,每一片纸屑都曾经那么重要,因为这就是我们每天的生活方式……在我们粉身碎骨之前。”

这是《一个时代的终结——后“9·11”时代美国权力个人回忆录》作者、《纽约时报》编辑斯科特·马尔科姆森在书中对“9·11”事件发生当天的一段描述。《终结》一书囊括了作者本人在“9·11”事件后两年内的个人经历与见闻。作为一名纽约客,马尔科姆森关于这场史无前例恐怖袭击的个人创伤记忆,和作为媒体人冷静、宏观性的分析与记录,交织在一起,形成了一种独特的第一视点叙述,仿佛一台便携式DV提供的画面,带领读者一同经历10年前那个震撼了纽约市民、美国,乃至全世界的灾难清晨和随后那段动荡不安的日子。

正当这一袭击事件的共同记忆,由于时间的不断消逝而逐渐褪色模糊时,马尔科姆森带有强烈色彩的个人叙述,无疑拥有某种独特的震撼力。“9月16日,纽约市政当局刊发了更新的地铁交通线路图,彩色线条在到达纽约市中心后,蜿蜒向东,避开了那个曾被称为世贸中心的空白点。此前,当搭乘A号与C号线的乘客们驶过因抢险工程而被封闭废弃的钱伯斯大街/世贸中心站时,列车长一直保持沉默……更多的轰炸,炭疽病毒信封,更多的真实或者臆断的圣战者恐怖分子会在黄昏活动的消息,每天都有尸体或者残肢被从灼热的废墟中抬出来,消防员、警察和其他营救人员会站成两排,向遗体敬礼,整个城市被寻找失踪人员的告示覆盖了,铺天盖地的蜡烛和鲜花,除了照片,每张告示上都详尽地标有失踪者的身高、体重和其他外貌特征。”

“在经过40多年的‘冷战’和第二次世界大战后,美国首先获得了不可挑战的优势地位,然后又被这起前所未有的恐怖袭击所震撼。”美国对外关系委员会高级研究员查尔斯·库普乾在那本大名鼎鼎的《美国时代的终结》中这样写道:“基地组织通过袭击世贸大厦和五角大楼这两个美国经济和军事霸权的象征性地标,成功地挫伤了美国乃至整个西方世界对于全球化资本主义经济和政治控制的信心。”

马尔科姆森回忆说,在袭击事件造成的恐慌和悲悼情绪过去后,一场漫长而激烈的争论旋即开始了。《标准周刊》出版了一期由前《华尔街日报》编辑迈克尔·布特撰写的《美帝国真相》,宣称:“这场恐怖袭击,是美国投注力量和决心不足的结果,解决方案应该是目标更宽广,实施更果断。”对此,马尔科姆森的评论是:“恐怖袭击催生了一项带有侵略性的外交政策,似乎唯一的目的竟然是消除别人自由上的限制,或者保护他们不被强加这些限制。”

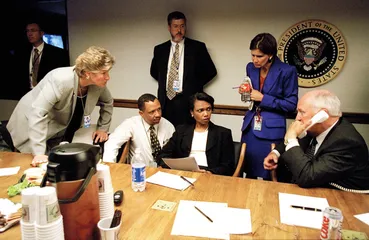

( “9·11”事件发生后,时任美国副总统切尼(右)和国家安全事务助理赖斯(中)等在白宫召开紧急会议 )

( “9·11”事件发生后,时任美国副总统切尼(右)和国家安全事务助理赖斯(中)等在白宫召开紧急会议 )

在许多美国外交政策和地缘政治研究者看来,“9·11”事件发生的时机实在是非常糟糕。随着全球金融危机和衰退,美国在经济等各个领域对于全球问题的影响力不可避免地下降了,由此造就了一种“最糟糕的组合”——吝啬的国际主义与刚愎的单边主义:“美国远离与自身直接利益相关度不高的国际事务,而又拒绝在包括反恐战争等一系列自身涉入的国际事务中与盟友和他国进行平等合作。”哈佛大学肯尼迪政治学院贝尔福国际政治研究所负责人格拉汉姆·埃里森表示,乔治·布什麾下的许多幕僚与策士,从理查德·切尼、唐纳德·拉姆斯菲尔德,以及保罗·沃尔福维茨与约翰·博尔顿,都带有鲜明的新保守主义与鹰派取向。尽管2001年“9·11”事件后,华盛顿似乎骤然热衷于建立一个广泛的国际反恐同盟,但这充其量仅仅是一种“菜单式多边主义”——美国只和盟友讨论具体问题,从轰炸机的过境飞行权到后勤补给,同时在方针性决定上独断专行:2001年10月7日,美国开始对阿富汗进行军事打击的第一天,尽管当时的比利时身为欧盟轮值主席国,华盛顿居然没有“拨冗”通知一下比利时首相盖·维霍夫斯塔。次年一月,在国会发表的国情咨文中,布什提出了“邪恶轴心”的概念,宣称:“基地组织是萨达姆疯狂和仇恨的延伸,伊拉克有能力在世界各地扩散大规模杀伤性武器……”这使美国的一意孤行达到了史无前例的地步。其实,当时德国外长菲舍尔就公开表示“联盟伙伴不是卫星国”,英国总理布莱尔则直截了当地警告华盛顿,打击伊拉克将带来“难以想象的严重后果”。

“身处这样的环境,才促使我打算离开《纽约时报》,前往联合国工作。”马尔科姆森在接受本刊专访时说,“在我看来,有两种方法可以阻止战争的发生,一是改变总统的想法,另一个是求助于联合国。”

( 斯科特·马尔科姆森的《一个时代的终结》(中文版) )

( 斯科特·马尔科姆森的《一个时代的终结》(中文版) )

马尔科姆森于是通过原纽约《金融时报》专栏作家、联合国秘书长安南办公室联络官爱德华·莫蒂默,成为联合国人权事务高级专员塞尔吉奥·维埃拉·德梅洛在日内瓦的助手。塞尔吉奥在伊拉克战争爆发后,被任命为安南驻伊拉克特别代表。“是否存在一种占领,对被占领国是善意的?”通过调查,在最终递交给联合国安理会的报告中,马尔科姆森这样发出疑问。他告诉本刊记者,他和塞尔吉奥一直在向安理会以及美国管辖下的伊拉克临时委员会呼吁,任何外国掌控下的临时权力机构,哪怕其存在多么具有建设性,但对伊拉克民众来说,都是一种外来压迫的象征。2004年8月,马尔科姆森离开了联合国。8月20日,他在加拿大魁北克和家人度假,在酒店大堂端起清晨第一杯咖啡时,读到了包括塞尔吉奥在内的17名联合国工作人员在巴格达一次自杀性炸弹袭击中遇难的消息。

在《操控世界,国家安全委员会与美国霸权的内幕故事》作者大卫·罗斯科普夫看来,“9·11”事件发生10周年之际,有两件新闻事件深刻体现了它的深远影响:首先是今年5月奥萨马·本·拉登猎杀行动的成功;第二则是今年8月5日,当标准普尔宣布将美国长期主权信用评级下调不到24小时后,一架美国CH-47支奴干运输直升机在阿富汗被塔利班击落,17名海豹特种部队“第六中队”成员丧生。罗斯科普夫说,这场长达10年的反恐军事行动和已经持续了3年的经济衰退和金融危机,成了一对高度相关的孪生灾难。

( 斯科特·马尔科姆森 )

( 斯科特·马尔科姆森 )

充满讽刺意味的是,上周,美国新任国防部长利昂·帕内塔宣布,基地组织已经遭受了战略性的彻底挫败。然而在硬币的另一面,却是一组触目惊心的数字:在阿富汗与伊拉克,已经有超过6000名美国士兵以及同样数量的西方盟国军人阵亡,平民伤亡数据大约在13万人以上。2009年,根据联合国安理会的统计,平均每月塔利班和其他抵抗组织武装发动1200次不同规模的袭击和恐怖行动,比上一年增长了65%。塔利班已经成功地渗入卡尔扎伊政府的阿富汗国防军和治安警察部队,并在34个省中的33个设立了“影子内阁”。而在美国境内,超过1200个政府部门和机构以及2000家私人企业正在为美国的反恐、国土安全以及相关情报收集分析工作服务,每年国防预算超过4000亿美元。正如查尔默斯·约翰逊在《帝国的悲哀》中论述的那样:支奴干运输直升机事件解除了美国迈入帝国时代,成为新罗马的最后一道保险锁,并与美西战争的导火索“缅因号”事件一样,成为美国全面升级其庞大军事——工业复合体系的借口,这种建立全球范围内毫无限制的单边军事霸权的祈求,既不会对全球一体时代产生新的稳定保证,也不符合美国人民的长远利益。■

美国要学会以平等的方式与其他国家、民族相处

( “9·11”事件发生地。同一地点10年前后对比,2011年8月11日 )

( “9·11”事件发生地。同一地点10年前后对比,2011年8月11日 )

——专访斯科特·马尔科姆森

三联生活周刊:是什么促使你下决心撰写这样一部将“9·11”前后个人创伤经历和美国政府决策与公众反应等宏大叙述相结合,囊括了阿富汗与伊拉克战争进程,联合国决策等诸多事件的著作?

( “9·11”事件发生地。同一地点10年前后对比,2001年9月11日 )

( “9·11”事件发生地。同一地点10年前后对比,2001年9月11日 )

马尔科姆森:也许这是巧合的结果。在“9·11”事件发生时,我供职于《纽约时报》,负责撰写专题评论。我也是一名普通的纽约客,能亲身经历并深刻地体认到作为一名纽约居民所能感受到的恐惧、惊慌。当然,我也有幸在这个历史性时刻采访和接触了一些能影响美国外交政治决策的大人物,进而要求我在错综复杂中对大体上的局势有一个判断。这两种看似截然不同的身份和带来的不同体验,促使我写了这本著作。

三联生活周刊:很多美国外交和政治评论家都认为,布什政府夸大了“9·11”恐怖袭击对国际政治结构和美国利益的冲击,从而指出,华盛顿此后10年间单纯以反恐为唯一优先考量标准制定的地缘战略和外交政策为一大失误。它不但导致了美国和传统欧洲盟国的隔阂加深,也在中亚和中东制造出更多动荡与不安定因素。请问你对这种观点持何种看法?

( “9·11”事件发生地。同一地点10年前后对比,2011年8月11日 )

( “9·11”事件发生地。同一地点10年前后对比,2011年8月11日 )

马尔科姆森:“9·11”事件发生后,我相信很多人,包括华盛顿政府中的决策层,都和普通人一样陷入一种强烈的情绪中,一些重大角色就在这种情绪中被选择。2002年上半年,我和塞尔吉奥一起访问白宫,见到了布什总统和国家安全顾问康多莉扎·赖斯。布什总统有一种强烈地为伊拉克军事行动辩护的欲望,他一再强调关塔那摩监狱没有虐待俘虏的行为,按照他的说法,这是一种“不同的战争”,能“确保没有人可以回到并消失在黑暗的网络里,然后有机会来杀害我们”。赖斯也曾声称,“我们想要铲除恐怖主义,就像当初我们铲除奴隶制一样”。尽管美国的单边主义政策在“9·11”事件后的10年中不断地遭质疑,但似乎他们对自己政策的信心从来没有动摇过。在我看来,华盛顿似乎从未意识到自己奉行的是不折不扣的“单边主义”。诚然,在索马里、科索沃的军事行动被赋予了人道主义动机,迈克尔·布特认为,既然动机正确,那么就拥有了某种“单边保护责任的特权”。从某种意义上说,我不认为布什政府刻意蒙蔽了世界和美国公众,有意夸大了恐怖主义的威胁,他们仅仅是沉溺在自己的判断中,坚持认为自己正确。

三联生活周刊:能给我们简单勾勒一下“9·11”事件发生后,美国民意变化的趋向么?在你的叙述中,我们明显能看到美国民众和媒体舆论对于此次恐怖袭击发生的原因,以及民众与政府该如何回应等问题上存在着截然对立的观点,而你个人从一开始就鲜明地反对伊拉克战争等一系列美国政策,是什么导致你这样的立场?

( “9·11”事件发生地。同一地点10年前后对比,2001年9月11日 )

( “9·11”事件发生地。同一地点10年前后对比,2001年9月11日 )

马尔科姆森:在恐怖袭击发生后,《纽约时报》每天都会收到成百上千封来自全美各地的投稿和信件,出乎意料的是,大部分都是关于美国一贯的全球政策如何成为引发恐怖袭击导火索的反思——军备问题、全球化引起的宗教激进主义的反弹;美国偏袒一方的中东政策、单边主义,还有一些是对于政府在预警防备方面失职的探讨。大多数作者认为,在报复问题上,我们应该谨慎行事,这些当然不是在为恐怖分子辩护,而是我们从更宏大的框架对其起源进行更好的理解——查找那些我们引发别人愤怒的政策,并努力修正它。

确实,在世贸双子中心倒塌后的短期内,美国国内形成了一股前所未有的舆论共识,要求对这次袭击有一个迅速、强硬的回应,以彻底杜绝此类事件再发生。然而,随着伊拉克战争和阿富汗战争的长期化,以及伤亡数字和投入资源的攀升,美国公众很快意识到这个方案并没有他们期待得那么有效。从我个人而言,我之所以一开始就对这种大规模军事入侵方案不抱信心,一是很难从历史上找到类似成功的例子,二是因为媒体人的职业怀疑:政客们总会隐瞒什么,我们知道政府疯狂地试图在伊拉克和恐怖主义之间建立联系,而这些努力都失败了。当炭疽病毒信件袭击来临时,任何证明其与伊拉克有关的搜查都以空白告终,一份关于“9·11”袭击者穆罕默德·阿塔与伊拉克特工在布拉格会面的调查报告看上去相当苍白无力,而伊拉克战后,联军始终也没有在那里找到他们一直宣称的大规模杀伤性武器。

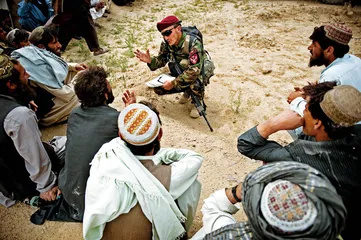

( 美国特种部队从阿富汗军队中挑选训练反恐精英组成“雪狼”突击队。图为“雪狼”突击队员与村民交谈(摄于2009年) )

( 美国特种部队从阿富汗军队中挑选训练反恐精英组成“雪狼”突击队。图为“雪狼”突击队员与村民交谈(摄于2009年) )

三联生活周刊:在你的著作的第二部分,你对自己在联合国的新职位,以及整个联合国试图在伊拉克重建中担负的责任都评价不高,你的上司塞尔吉奥·维埃拉·德梅洛似乎扮演了一个注定失败的孤胆英雄的角色。请问,在你来看,这一切的原因何在?

马尔科姆森:这段工作经历充满了无力和挫折感,总体上是因为联合国一些部门的官僚主义,做出某项决定的速度非常慢,当然,同时也要归咎于美国和联合国安理会在伊拉克问题上不可调和的分歧,同时其他能在安理会上对联合国决定施加影响的国家,比如欧洲,也分别和安理会和美国意见不一。联合国在伊拉克重建问题上的无力有很多原因,首先是它手中掌握的资源和权限,以及在当地遭到的抵触。在8月20日那次悲剧性的炸弹爆炸后,联合国能在伊拉克起的作用更加有限,保证工作人员的人身安全问题成了一个最现成不过的借口,更何况伊拉克本土骚乱愈演愈烈,越来越多的部落武装开始袭击联合国单位和人员,因为他们判定联合国就是美国占领者的帮凶。

( 2009年12月15日,阿富汗首都喀布尔一名在自杀式汽车爆炸案中受伤的妇女逃离事发现场。这起爆炸案至少导致8人死亡、40人受伤 )

三联生活周刊:无可讳言的是,在“9·11”之前,美国公众对于全球国际事务的一意孤行已经达到了一个新的高度,这种一意孤行导致一种在外交与文化上妄自尊大,罔顾他人,许多人认为,这也是引发“9·11”恐怖袭击出现的诸多因素之一。在你看来,媒体将肩负起什么样的责任,来改变这一现象,促使美国与世界更好、更平等地交流?

马尔科姆森:美国媒体,是一个由市场份额、广告收入驱使的竞争性行业,而诸如金融银行业也比外交政策研究部门更加吸引那些刚刚走出大学的优秀大脑。“冷战”时期,紧迫的形势促使美国人关注国际事务,而此后,这种兴趣顺理成章地变小了。然而值得注意的是,“9·11”事件重新唤起了美国人对国际事务的关注,在书店里,有关中东、阿富汗的著作被抢购一空。例如《经济学人》这样重点关注全球经济、政治形势的刊物销售量也在显著上涨,这证明美国民众并不是妄自尊大的。从某种意义上说,美国综合实力的相对削弱,也会迫使美国政府和民众学会如何以平等的方式与其他国家、民族相处,这可能才是美国未来发展的希望。■

( 在纽约世贸中心原址上建立的“9·11”纪念碑和纪念馆于9月11日首次对外开放。图为纪念光柱测试现场(9月7日) )

( 在纽约世贸中心原址上建立的“9·11”纪念碑和纪念馆于9月11日首次对外开放。图为纪念光柱测试现场(9月7日) )

(文 / 朱步冲) 终结伊拉克战争联合国一个马尔科姆9.11中东局势私人9.11事件时代斯科特·马尔科姆森回忆