“立体城市”进行时

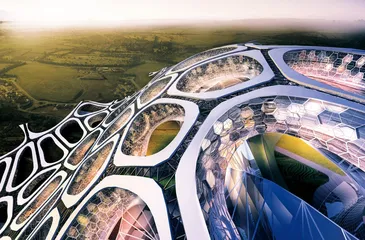

作者:陆晴 ( 同济大学的“龟背”型建筑(效果图) )

( 同济大学的“龟背”型建筑(效果图) )

1平方公里的土地,10万人口数量,给定中国成都这一特定区域、地形地貌和城乡发展状况。以亚洲城市急剧发展为前提,考虑密度、生活质量和可持续发展等要素,设计一座供10万人居住和生活的垂直城市,这是学生们得到的统一命题。从来自不同地区的学生作品中,能很清楚地感受到东西方学生由于背景环境不同,对于未来城市构想的差异——东方学生的设计作品会更多地考虑解决满足更多住房需求的问题,更倾向于设计炫目的巨构建筑,而西方学生的作品继承了对田园生活的向往,是更容易实现城市功能的巨型建筑群。

比如来自清华大学的作品,根据地块自然划分的10个壳型钢结构建筑群,每个壳有50米的厚度,占地6公顷,250米长,壳型结构像一个大穹顶一样把整个建筑撑起来,把城市放在空中,里面包括了人的居住、工作、交通系统和公共活动空间。壳的最高处180米,最低处140米,高层里面有很多开放空间,既满足高密度城市的发展需要,也满足人们对多种生活方式的追求。里面包裹着一个巨大的绿色空间,地表种植农作物和各种绿色植物,阳光通过壳上的孔照射进来,建筑占地就只有壳与地面接触的面积。在里面无论是城市居民还是农村居民,都平等地享受各种资源。

同济大学的“龟背”型建筑,出发点相似,建筑接触土地面积小,生态用地多,人在“龟背”的结构中活动,城市功能全部在空中。“灵感来自对自然灾害的思考,10万人住在一个建筑里,坚固性是最重要的因素。”而这种结构自身又形成了坚固的抗震结构,也并不追求建筑本身的高度。

来自苏黎世联邦理工学院的设计方案“Symbio City”,把高密度城市的设计嵌入了原有的城市规划,更好地保留和保护了原有的可以用于居住的建筑和土地,最终获得第一名。设计者亚历山德罗·博斯哈德(Alessandro Bosshard)告诉本刊记者,今年3月份学校特意带着他们去成都调研,他们既看到了成都城市生活的休闲特色,也了解了四川农业在中国的重要性,同时又对成都的老建筑印象深刻。怎样尽可能多地保留土地和文化,“差异性”成为他在设计时最强调的因素,而“立体城市”并不简单依靠交通和外部世界相连。他的同学、另一组方案的设计者路易斯·希尔德(Louis Hilti)对本刊记者说,在瑞士这种沿着高速路开几十分钟可能都见不到一个人的地方,他们也许过很久也不会面对我们正在面对的问题,但是高密度城市的发展是个现实,是“每个人都应该思考的问题”。

新加坡国立大学设计与环境学院院长王才强说,现在亚洲城市人口剧增,我们急需找出解决方案,处理土地、基建及环境问题。土地不足是普遍亚洲城市所面对的限制,纵向发展是唯一解决办法,因此衍生了“垂直城市”。“新加坡现在的规划大概是1平方公里3万多人,空气很多,以前曾经做过一个计算,1000个新加坡就能容纳全世界的人口。我们相信未来的世界是向着高密度、紧凑型的城市方向发展,如果都像美国的休斯敦那样的土地利用,我们的后代就没有地球了。”王院长告诉本刊记者。

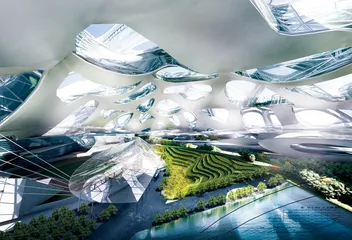

( 苏黎世联邦理工学院的设计方案“Symbio City”(效果图) )

( 苏黎世联邦理工学院的设计方案“Symbio City”(效果图) )

实际上,人们关于“未来城市”的想象从很早以前就没有中断过,从百年前英国一位城市学家提出的“田园城市”的理念,到60年代日本“未来城市”的城市规划构想,实验在不断进行,到今天甚至单纯的技术手段都不是问题,却仍然停留在“疯狂的想象”阶段。2009年的哥本哈根气候大会上,当冯仑第一次把做“立体城市”的想法说给王石听时,王石说:“这像童话。”冯仑却相信这是一场可能影响未来中国城市发展模式的革命。如今,“立体城市”的设计已经从2010年开始进行全球巡展,在成都的世界第一座真正的“立体城市”,也将在5年之后成为现实。■

“困难是所有梦想的起点和动力”

( 同济大学的“龟背”型建筑(效果图) )

( 同济大学的“龟背”型建筑(效果图) )

——专访万通集团董事局主席、世界未来基金会理事长冯仑

三联生活周刊:为什么会有这样一个比赛?

( 同济大学的“龟背”型建筑(效果图) )

( 同济大学的“龟背”型建筑(效果图) )

冯仑:新加坡是一个高密度城市发展模式的样本,不到700平方公里,容纳了500多万人,而并不觉得拥挤。与新加坡国立大学一样,世界未来基金会热衷于宣扬可持续发展的研究。我们认同交通拥堵、过度消耗天然资源及城市化带来的负面影响是亚洲城市所面对的关键问题。未来基金会和新加坡国立大学合作,坚持5年每年30万元公益基金的捐助,在城市的可持续发展中支持一些有价值的研究,能对亚洲地区或其他地区国家有所帮助。我们办这样一个活动,想集中全球最聪明的年轻人,启发他们构想全新而有效的可持续城市生活模式。

三联生活周刊:亚洲国家的城市化发展问题更严重?

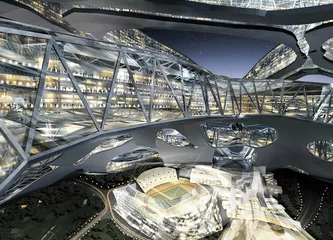

( 成都的“立体城市”模型 )

( 成都的“立体城市”模型 )

冯仑:特别是像中国、越南、印度、巴基斯坦这些快速成长和现代化的国家,有几个共同的问题。城市“打补丁”式的无限蔓延,使得城市越来越大,密度越来越低,带来交通问题、能耗巨大、城市功能不合理,还有生活不方便给人带来的社会心理问题和健康问题。我们所有的使命都在于能让人们生活得更方便,经济上能负担得起,人能得到全面发展,资源可持续利用。

三联生活周刊:比起其他很多国家,我们可能面对更大的紧迫性,除了有人口、土地、城市化发展这些现实的“困难”作为需求和动力,在中国能够实现“立体城市”的原因还有什么?

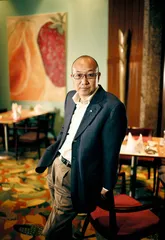

( 冯仑 )

( 冯仑 )

冯仑:当然,现实的需求和能够解决的问题是实现的必然。中国能够实施还有一个重要原因,与国外不同,就是强有力的政府支持。在国外建设这样一个东西要经过很多听证程序,在中国,“立体城市”能够实现的节能减排、省地、增加就业这些功能,能够得到政府的支持。

三联生活周刊:为什么选在成都完成“立体城市”的设想?

冯仑:成都的城市发展战略跟我们对于未来城市发展模式的选择高度吻合,而且成都是对创新接受最快的一个城市,在中国现在最大的结构体是120万平方米,已经在成都实施了。按照规划,“立体城市”占地1平方公里,建筑面积600万平方米,最高处400米,建成后将容纳10万人口。容积率是9,低于北京CBD的11.3,而且绿化率比传统高。第三就是节省能源,能减少70%的碳排放。

三联生活周刊:节能减排可能是最明显的效果。

冯仑:城市化发展无非两种方向,像洛杉矶那样越来越平,或者曼哈顿那样越来越高。洛杉矶1平方公里5000人,曼哈顿核心区将近10万人,是最节能的,人均消耗最低。北京现在容积率是0.9,1平方公里才2000人;香港1平方公里是10万人;新加坡是2.6万人,也不觉得拥挤,关键看里面如何布局。中国的城市发展有两种选择,一种是“摊大饼”,一种是“摞小饼”,我们现在极力推进高密度城市“摞小饼”,一反以往城市化进程中出现的问题,省地、节能、高效、环保,产业与居住相配合。这是另外一种模式,在1平方公里土地上用10年时间建600万平方米,装15万人,这就是土地资源的节省和有效管理。我们把里面的系统功能重新安排得更好,大概能装进去五六十种功能,居住、就业在一起,步行距离不超过1000米,步行时间在6分钟,每天可以节省2到3小时的路上时间,同时实现人在城中、城在园中、农业也在建筑里。

三联生活周刊:这样庞大的一个体系如何管理?

冯仑:我们请各国专家来设计,与新加坡国立大学合作研发,请课题小组专门研究公共政策,10万人怎么管理,政府也在讨论哪些政府部门要进驻。也在借鉴国外的开放式城市管理模式,绿化公司、煤气公司、电力公司都进到内部各自管理,由企业化的专业化公司来管理每一个专业,并不是开发商来管。还有一个不同,以往房地产是从房地产研究开始,我们是从产业、城市空间、规划这些研究开始的。根据产业计算需要多少公共设施,再看人口、结构、内部就业比例,再看做多少住宅,通过人口再来看需要多少公共空间。这么反复计算,所以这两三年大量的钱花了都看不见,付很多钱给专家做这些计算,包括交通的模拟、空气的流通,总结了人类在城市生活里所有的经验。

三联生活周刊:“立体城市”的研究已经有很多年,如果技术不是难点,什么是难点,建筑规范?人的观念?

冯仑:这不是技术问题,而是习惯问题和财务问题。从历史上、技术上来看,都是可以实现的,只是大家的习惯,一个是观念上,一个是利益。而且在跟成都规划局讨论的9个月中,我们觉得现代的建筑规范也不是障碍,400米的高度也没有问题,现在全球范围500米以下的建筑都算常规技术,而100年以前3层以上就很难了,只能做穹顶、尖顶,做阁楼,现在大家只是不习惯。

三联生活周刊:因为这是在大多数的经验甚至想象之外,这么一个庞然大物还是挺难让人接受的,而且整个改变了人们的生活方式。

冯仑:困难是所有梦想的起点和动力,总有一天,在这个地球上人类要面对这个挑战。比如最简单的理解方式,以前你不能想象酒店大堂在30层,现在就很习惯了。曼哈顿在上世纪20年代末只有3层楼高,那时候大家想办法摆脱经济危机,不用石头来建房子,发明了钢结构,又发明了玻璃来做外围结构,之后又有了电梯。曼哈顿进入摩天大楼时代后,解决了土地拥挤问题,人也习惯了在二三十层的高楼上办公或居住。现在我们知道的综合体,最多的有7到10个功能,这些以前难以想象的东西现在都已经成了习惯,“立体城市”也一样。生活中这是靠另外一种创业精神来解决的,一个是梦想,一个是创意。前3年大家接受它很难,3年以后要抛弃它更难。“立体城市”我们才说了两年,成都政府规划上已经通过了,而且已经有5个地方政府邀请我们,这个过程比我想象的已经要快了。■

(文 / 陆晴) 曼哈顿立体立体城市进行成都发展城市建筑