商业化必然类型片

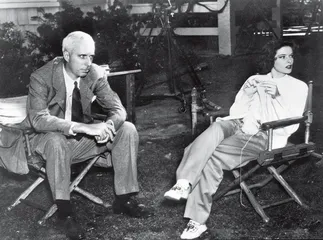

作者:娜斯 ( 霍华德·霍克斯几乎尝试过各种类型片,体现出不同他人的个人风格(图为1938年,霍克斯和凯瑟琳·赫本在电影《育婴奇谭》拍摄片场) )

( 霍华德·霍克斯几乎尝试过各种类型片,体现出不同他人的个人风格(图为1938年,霍克斯和凯瑟琳·赫本在电影《育婴奇谭》拍摄片场) )

好莱坞是按类型做电影看电影

“19世纪末20世纪初,美国的城市工业经济和中下层居民数量迅速增长,好莱坞电影成为适应城市平民需要的一种大众娱乐。”——如果这个贺岁片档你去过影院,没买到电影票或者看见过那买票的长龙,就会想这好像说的是我们的现在?

曾经,在美国有“周六去电影院,周日去教堂”的说法。电影院与教堂并驾齐驱,为百姓提供排解,提供慰藉,提供解脱,提供逃避,或者无论你如何去定义。宗教衰落,电影院更有取代教堂之功能。

电影首先是大众娱乐。话剧、芭蕾、歌剧、音乐会这些艺术现场、艺术形式其不可大规模复制性(录像与现场毕竟不同),使得它们在工业化复制时代成为小众艺术或相对昂贵的艺术。在美国电影票平均10美元一张,而话剧、芭蕾、歌剧、音乐会等都是几十上百美元。我个人认为,电影票价的高低对于电影业以及人们的观影行为有很大的影响。在美国看电影是所有娱乐里最低价的一种了(除了电视,所以电视更讲通俗),几乎每个周末都可以去看一场电影。如果是80美元一张票,我不知道是否美国人也会只选一部电影,或者选择看盗版,而不是去看8个不同类型的电影?

电影作为通俗文化,跟通俗文学一样,有固定的类型。文学有言情、武侠、侦探等等,电影也不例外。但是两者的类型存在与发展的历史不尽相同,因为电影毕竟是视觉叙事艺术,诸如歌舞片就是它独特的类型,是文字叙事无法表达的。西方意义上的“类型片”是在商业电影发展过程中逐渐固定下来的,跟通俗文学一样,它有一种相对固定的模式,所属的类型告诉观众可以期待在这部片子里看到些什么,这无疑简化了宣发。新片上映,你听说是“浪漫喜剧”,你就知道肯定没有打打杀杀,你听到“警匪片”那差不多肯定有追车跳楼枪击格斗,这就对各种受众有最简单的选择导向。

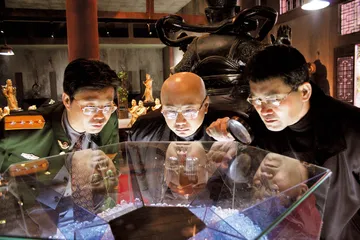

( 有着“恐怖大师”之称的希区柯克(右)创造并完善了制造悬念的艺术(1960年摄) )

( 有着“恐怖大师”之称的希区柯克(右)创造并完善了制造悬念的艺术(1960年摄) )

而跟通俗文学不同的是,在好莱坞制片制度的影响下,电影创作也不是一种个人行为,规范的制片制度使电影制作成为一种批量的、流水线式的规范化过程,模式化成为其基本特征。固定模式的确定能够提高制作效率,降低制作成本,因此,类型片是必然的结果。法兰克福批评学派早把电影定义为文化工业,票房反应往往决定某种类型电影的命运。

可以说好莱坞的历史就是类型片的历史——即使是反类型片,也是因为类型片的主流存在而发展演变的。从最早的喜剧片、西部片、古装历史片,到上世纪30年代发展出歌舞片、盗匪片、侦探片、恐怖片及神经喜剧(Screwball Comedy),之后的战争片、黑色电影、反英雄电影、家庭伦理片、公路片、灾难片、黑帮片、政治电影,再之后发展出科幻片等等。

( 约翰·福特是美国最伟大和多产的导演之一,他拍摄的西部史诗片最为著名(图为1961年,福特(左)在电影《浴血双雄》拍摄片场) )

( 约翰·福特是美国最伟大和多产的导演之一,他拍摄的西部史诗片最为著名(图为1961年,福特(左)在电影《浴血双雄》拍摄片场) )

很多为我们推崇的电影大师也是在类型片的模式中去拍电影的。很多人对“作者电影”有一种误解,以为那就是艺术电影。其实,“作者电影”这种提法,恰恰是法国新浪潮影评人在观看好莱坞体制内出来的经典电影时发展出来的理论,既在旧式好莱坞工业类型片体系中,很多导演仍然做出了带有他们强烈风格的电影,人们仍然能识别的是那导演的风格。比如约翰·福特,比如霍华德·霍克斯,比如希区柯克。法国新浪潮导演正是在美国西部片、犯罪片的迷恋青春中长大的一代,他们对好莱坞的迷恋与反叛结合欧洲人的知性气质,形成了一代欧洲新电影,反过来又影响了好莱坞马丁·西科塞斯、科波拉这一拨儿导演——他们都在好莱坞体制内创造了属于他们的传奇。所以我们谈类型片,其实它包含商业,也包含艺术,在类型片里也有艺术的脉络。商业片与艺术片之分,可以说是类型片与反类型片之分,但是随着电影的发展,类型片里有艺术,艺术片里也有类型的影子,没有那么一刀切的划分。

80年代中国类型片以及它的式微

( 电影《英雄》剧照 )

( 电影《英雄》剧照 )

贺岁档影院里只有平均3个片子可供选择,这个现象跟票价高、影院少、媒体影评不独立,电影DVD、电视酒店转播等二级市场收益少一样,都是我国电影市场初级阶段的表现之一。

其实回顾中国电影的历史,类型片无论在上世纪30年代,还是80年代,都有受到好莱坞影响下结合本土特色的雏形发展。30年代太远,我们只说跟今天电影现状关系更密切的80年代吧。第一,80年代文艺复兴,电影市场虽然没有今日的商业化,但是大众的热诚度跟西方有一拼。那时的电影其实就有很多中国特色类型片,比如反特片《戴手铐的旅客》、《黑三角》,动作惊险片《神秘的大佛》,喜剧片《瞧这一家子》,农村片《喜盈门》、《咱们的牛百岁》,武打片《少林寺》、《武林志》,戏曲片《白蛇传》、《五女拜寿》,儿童片《泉水叮咚》,名著改编《骆驼祥子》、《阿Q正传》,动画片《哪吒闹海》、《三个和尚》,社会题材《邻居》、《本命年》,“文革”反思题材《芙蓉镇》,侦探片《疯狂的代价》,甚至会让我们大为惊讶的是还有《珊瑚岛上的死光》这样的科幻片。这些不是纯粹按照西方类型片的定义去定义的,列举出来是想让我们回顾一下那时的电影从题材到类型的多样化。

( 电影《疯狂的石头》剧照 )

( 电影《疯狂的石头》剧照 )

80年代电影类型的丰富,其实是中国电影发展的一个延续,是“文革”前17年电影发展的一个恢复。新中国红色电影如果不谈意识形态,只从电影叙事和语言来说,其实是比今天更接近好莱坞的。因为那一代电影人都是从旧中国电影系统延续而来,上世纪三四十年代好莱坞电影在中国基本上做到同步上映,那一代电影人是非常熟悉好莱坞语言并且按照这种叙事方式去书写红色历史的。“宣传电影”和“商业电影”的界限到底有多远也是有趣的话题。比如那时的革命电影里,最吸引人和给人深刻印象的往往是片中的“女特务”,其实她们就相当于好莱坞电影里的“蛇蝎美人”(Femme Fatal),充满危险的诱惑。虽然革命电影里永远把她们设为反面人物,但是她们无疑成为释放观众心中某种隐秘欲望的一种符号。包括样板戏,其实都是严格按照好莱坞叙事规律来写的,那批人比今天的创作者更熟悉好莱坞,因为他们之前的中国本来有好莱坞的很大影响。

当然那时没有市场运作,没有明星制,所以不完全是好莱坞意义上类型片市场。但是它毕竟有类型片市场的雏形。到底是什么中断了这个好莱坞影响下的中国类型片市场呢?可以说是第五代电影在国际影展上受到的肯定,使得天平倾向到艺术片、探索片。国际影展肯定中国艺术片,因为国际影展本来是好莱坞的对立面,他们要鼓励好莱坞的对立面。但是这在西方本来是正常事一桩,但对于本来不成熟的中国电影来说,则造成了完全的不平衡。学院里鼓励学生创作艺术片,影人追求的是得国际影展奖,学术研究者也把第五代艺术片视为唯一的电影,比如在钟大丰、舒晓鸣主编的《中国电影史》中,并没有系统介绍80年代初的“类型片”,用了12页的篇幅专门论述“第五代”的电影新浪潮。当年一些创造票房奇迹的电影如1981年的《白蛇传》(曾创造7亿观看人次的奇迹,真是一个会让好莱坞羡慕死的数字),却一点没提。这在当时的历史环境下并无特异之处,但是今天看来就有“重写”的必要了——电影史不是艺术片的历史,而是所有电影的历史。包括类型片,也包括反类型片。这两者的关系最好是能良性互动,互相滋养,而非对立和你死我活。

( 电影《风声》剧照 )

( 电影《风声》剧照 )

当下类型片三主流

武侠片

第五代的被肯定,引起了探索电影的崛起,也伴随了类型片市场的衰落。然而第五代导演张艺谋又是第一个以《英雄》开始了一个新中国商业类型片的时代。因为他的第五代艺术片导演身份,他的商业转型受到很多人的批评。我认为,所谓第五代艺术片不过是人们给他们的一个称号,他们自身未必有理论化的意识说自己是要拍哪一类的电影。张艺谋能够不在乎以前的所有名号而尝试商业片,不应引起大惊小怪,而且也的确是中国电影的需要。第五代尝试商业片的诟病其实不是他们“从艺术堕落为商业”,而是没有对商业片规范的清晰意识,一方面市场化运作,一方面类型片规律研究得不透,所以有时两面不讨好。而中国的很多观众也一样拧巴,看艺术片他嫌闷,看商业片他说人堕落,有什么样的作品就有什么样的评论,有什么样的评论就有什么样的作品。这二者之间互为因果,商业与艺术的关系似乎一直不是正面的顺畅的关系,而总是痛苦的拧巴的关系。

无论如何,武侠片本来是中国向好莱坞输出的唯一中国特色类型片,受到好莱坞电影的模仿和改写,李小龙是华人在好莱坞成为家喻户晓的明星第一人,《卧虎藏龙》奠定李安在好莱坞的地位,《杀手比尔》、《黑客帝国》等武侠影响登峰造极,而港台武侠片也在内地造就了广泛影迷,以及改革开放后最早造成内地票房成功的香港电影就是起用武术冠军李连杰出演的《少林寺》。张艺谋以武侠片练手,也属于顺理成章,其功过得失不在本文探讨范围之内。

武侠片现在已成为中国市场最常见的片型。《英雄》的本土成功,《卧虎藏龙》的美国成功,成龙在好莱坞的成功,更加巩固了武侠片在投资人心目中的可靠性。不一定“每个男导演心目中都有一部武侠片”,但是就连陈可辛首来内地运作的电影都是《投名状》,目前又在制作《武侠》,可见它在中国商业类型片中的头号地位。《十面埋伏》、《投名状》、《狄仁杰之通天帝国》、《七剑下天山》、《剑雨》,包括贾樟柯、侯孝贤一干艺术片导演的第一部商业片号称都是武侠片,然后恶搞类的《熊猫大侠》,颠覆类的《刀见笑》,都足以表明武侠片依然会在一定时期内频繁露面,无论是对好莱坞,还是对华语市场,武侠片作为一个类型片种地位稳固,在今后几年的市场上我们还看不到它立刻消失的迹象。

武侠片本来是香港电影的优势之一,所以从《叶问》到《精武风云》,现代武侠片也成为它们北上的敲门砖,爱国主义加武侠,似乎也成为武侠片中一个分支。王家卫,这位我们心目中香港艺术电影的掌门人,也在拍摄《一代宗师叶问》。香港影人进驻内地市场,更为武侠片的热闹添柴续火。

古装历史片

古装历史片《荆轲刺秦王》、《赤壁》、《满城尽带黄金甲》、《秦颂》、《无极》、《花木兰》、《夜宴》直到2010年的《赵氏孤儿》,也几乎是每年电影市场少不了的大菜。题材安全,影像盛大,故事家喻户晓,似乎成为从投资人到制作者心目中的最安全金矿。古装历史片在西方五六十年代也有过高潮,《圣经》故事、古罗马故事,场面宏大,明星云集,跟彩色技术和制作技术的发展有一定关系。中国电影市场处于一个电影还不完全像西方一样是低价消费的阶段,所以人们去影院的次数比西方要少得多,很多人去影院就是为了看影像奇观,庞大明星阵容,奇异影像,只有“大片”才值得进影院似乎成为人们的共识。在这种背景下,古装片几乎成为每个导演的必经之路就不难理解——冯小刚都拍过一部他似乎在一些场合表示并没有那么大兴趣的《夜宴》。

古装历史片的问题是,题材多数沉重,影像的美学风格很少出新,而制作设计等等又不如日本古装题材那么精心,如何突破成为制作者应该关心的事情。正在制作中的古装题材已经占了2011年市场影片名单的多半,不止一个关云长,不止一个白蛇传,让人觉得撞车它们是否能有新意?观众的胃口还能维持多久?

喜剧片

《甲方乙方》、《大腕》、《不见不散》、《一声叹息》、《手机》、《非诚勿扰》、《天下无贼》,冯小刚导演的冯氏喜剧的确成为近十几年来中国商业片市场最醒目的招牌。冯小刚非学院派出身以及《编辑部的故事》等电视喜剧操作的背景,让他比第五代电影人更容易适应商业电影的要求。回头看来,一直拍当代生活题材的电影并能在市场获得如此大成功的导演的确没有,冯小刚的电影的确触及了不少中国当代商业社会发展中的日常话题,如何能不受观众欢迎?冯导对于商业片市场的贡献也应该受到肯定。就如我们开始所言,没有大众喜闻乐见的影片市场整个电影体系肯定不会健全,冯小刚对于中国电影的贡献不容忽视,尤其是“大片进影院”习惯下,观众却能进影院去看冯氏喜剧电影,不能不说是一个值得研究的现象。但最近的《非诚勿扰》、《非诚勿扰2》引起的广告植入话题,也引起关于商业电影运作的更多思考。商业电影也是要让观众看好故事,看视觉叙事艺术,尊重观众,如果影响到观影情绪观众必定有反弹。所以在我们一切都无完全规范的情况下,此种讨论显得很有必要。

近几年冯小刚导演也尝试各种题材,战争题材《集结号》、灾难片《唐山大地震》,显示出冯小刚的电影能力不只是以前被贴上的贺岁喜剧标签,在今后几年的市场中仍然会是有票房号召力的招牌。

而宁浩的《疯狂的石头》、《疯狂的赛车》异军突起,借鉴西方编剧而切合中国现状,以黑色幽默表现中国当代现实,在商业片编剧上无疑为喜剧片注入新活力,成为人们最看好的新一代商业导演。可惜《无人区》延期上映,宁浩2010年与我们无缘,很是遗憾。但是我们盼望更多他这样的新面孔成为票房号召。

张艺谋的《三枪拍案惊奇》也加入贺岁喜剧市场,票房火暴,口碑不佳。但我认为无论是宁浩的模仿《两杆大烟枪》,还是张艺谋的购买改编《血迷宫》剧本,都没有什么不好。好莱坞也是整天到全世界去寻找翻拍题材的,我们为何不能?好莱坞也是整天在复制自己的类型片,推陈出新,关键是如何找新意,以及融合到所在市场的语境中去。

《三枪拍案惊奇》之后,《大笑江湖》、《武林外传》等古装喜剧片似乎也方兴未艾,加上之前的《熊猫大侠》等,应该算是跟港片《东成西就》等等一起列入古装喜剧或古装闹剧等次类型片种

市场扩大和细分会带来更多类型片

为何贺岁片市场仍是只有3片选择?归根结底还是院线少和市场人群不到细分时代。在美国节日季节影院里怎么可能只有3部电影!他们市场成熟,各种电影有自己的目标人群。反观我们这里,比如说都市白领是观影主力,跟他们生活相关的电影本来也应该是电影市场的主流。但是我们现在达到票房冠军的电影必须是老少通吃,阖家欢乐,这也是为何历史片、武侠片、冯氏喜剧独占鳌头的原因。时尚片中老年观众不看,家庭片又会失去广大单身观众群。但是相信这种局面在未来会逐渐转变,随着影院的增多,电影人群的增大,市场会有更多划分,更多类型电影会分享票房。

都市浪漫喜剧片、时尚片

从张扬的《爱情麻辣烫》、《洗澡》,到张一白的《开往春天的地铁》、《好奇害死猫》等等,都属于都市电影,但是可以说是到了徐静蕾的《杜拉拉升职记》,浪漫喜剧加职场剧,再注入时尚元素,大获成功,才成为真正意义上的都市商业片。美国归来的女导演金一萌自编自导《非常完美》,严格按照美国商业片的编剧方式,加上章子怡的明星号召力,显然也是好莱坞商业化运作方式在中国的彻底实践。这之后一系列都市片、时尚片诸如张杨的《无人驾驶》,陈奕利的《爱出色》,张一白2011年的《将爱》,陈大明翻拍好莱坞喜剧、巩俐主演的《我知女人心》,都显示了都市浪漫片的市场趋势——但是,正如前面所说,必须在市场足够大,观影人群足够细分的情况下,新片种才会成为真正的主流之一。

战争片

战争片一直是好莱坞类型片中一个不衰的片种。从中国电视剧的角度看,战争题材也有广泛的观影基础,《集结号》的成功,《南京!南京!》的争议,以及据报道的冯小刚的下一题材“重庆大轰炸”,张艺谋正在开拍的《金陵十三钗》,都显示随着制作技术的提高,投资规模的扩大,战争片会成为一个近几年的大片集结点。

谍战片

《风声》、《东风雨》各有得失,但是从谍战剧在中国的流行看,这个有点中国特殊色彩的类型还有潜力可挖。西有侦探片、间谍片可借鉴,中国反特片可追寻,谍战片涉及现代历史,却又套用很多商业元素,肯定有在银幕流行的潜力。

家庭片

很多人抱怨审片制度对于题材的限制,但是我觉得商业市场的初级阶段也影响了很多跟题材限制毫无关系的片种的发展。比如,每次去电影院,看到家长带小孩看根本不适合儿童观看的几乎所有大片(2010年的3部贺岁档电影我认为无一适合带小孩看),我就想为何贺岁档没有《小鬼当家》、《我的美好人生》以及很多迪斯尼动画片那种适合合家过节观看的电影?这应该是最最不受限制的题材,但是市场上却根本见不到,是否就是因为我们现在的电影目标观众是所有人群,而不是特定人群?虽然动画片《喜羊羊和灰太狼》算是填补了空白,但是第一太少,第二《小鬼当家》那种档次的喜剧经典还远远没有出现。其实这类节日家庭电影在美国是一到节日电视上就会不断播,在版权保护清晰的美国,其后续收入也很可观。

另外公路片(《叶落归根》)、恐怖片(《门》、《异度公寓》)、音乐歌舞片(《寻找刘三姐》)、恶搞片,等等类型也有形成自己延续性的可能。可以从西方类型片以及80年代受欢迎的中国式类型电影里去寻找启发,发展适应本地市场的更多种类型。

《让子弹飞》开拓新局面

《让子弹飞》不能说完全是西部片,它应该说是让人能联想到某些西部片元素,又有黑帮片色彩的一部西片气质的中国传奇片。目前为止,在仅仅武侠片、古装片、喜剧片独占贺岁市场已久的局面下,《让子弹飞》的出现及票房成功不能说是一个值得重视的现象。姜文电影一贯具有中国电影里最西化,但同时又能转化为地道的精彩中国故事的特色。《让子弹飞》虽然让一些人读出了历史或现实寓意,但是它从好莱坞的角度首先是好看的故事。火车劫案,然后英雄从化外之境进入城镇,向恶势力挑战,决斗,胜利,离开。它有西部片的开场,有黑帮片的智斗,有环环相扣的剧情,有三段式的经典结构,有英雄,有反派,有丑角,有恶人,有戏剧性,有游戏感,有黑色幽默。在这个套路里,姜文塞进了自己的东西,拍出了中国传奇,涉及当代情绪,让它不仅好看,而且让人们众说纷纭,读出他们自己发挥出的寓意。

《让子弹飞》的出现,让一部“荷尔蒙飞”的男人戏给中国观众带来一场痛快和过瘾,它又给中国电影市场带来什么启示?类型需开拓,品质需保证,观众不会满意于永远的重复和轻易的糊弄,《让子弹飞》从背景上选择北洋时代,新的美学风格,新的类型可能,为商业电影树立了一个新标杆,也代表着另一个时代的开始。

艺术片、小制作、反类型

我不但希望贺岁档影院里只有三四部片子可选的场面能早日结束,也希望有艺术片、小众片等可供选择。前面说过,类型片与反类型片其实没有完全黑白分野,比如《教父》作为一部黑帮片就被人视为反类型的,因为它并不是完全遵守黑帮片的套路,是商业与艺术完美结合的范例。而《出租汽车司机》则是“都市公路片”,以公路类型片的形式去拍了一部非常作者化的电影。

贾樟柯、王小帅、李玉、娄烨、王全安,这些导演很多在国际影展获过奖,但是在国内票房很容易遭冷遇。在商业类型片当道之时,如何保护艺术片的空间?在美国首先有艺术影院,同时好莱坞也从来都是非常注重独立电影,以及从艺术片导演中汲取新血。所以我们在发展市场化的同时,可以借鉴国外经验,让大片与小片都有空间,让商业与艺术能互惠互利。比如韩国也抽取大片票房的一部分收入成立电影基金,支持艺术电影,欧洲的各种基金就更不用说。这个必须有政策的支持。

我们的当代生活是那么充满了故事性,社会题材片在好莱坞也是一个从不缺少的类型,我认为也可以以商业类型片的手法去表现对社会政治的关注。2010年我看到的最独特的小制作电影是《我是植物人》,一部揭露医药行业黑幕的电影,情节故事抓人,跟我们生活的相关性本应该能让更多观众看到,可是目前的影院体制下,这类电影都是能进院线就算胜利,排片时间也都在边角时间,如果没有一定的措施去鼓励和保护,全部被大片挤压,那中国电影市场的发展仍将是畸形的。大片的宣发和排片都排山倒海,作为普通观众逃也逃不掉它们的声音,但是我会专门去关注《钢的琴》、《观音山》这类小制作电影。■(文 / 娜斯) 商业化电影类型好莱坞市场类型类型让子弹飞电影市场必然武打片中国电影剧情片喜剧片艺术片西部电影商业电影英雄