乌菲齐的难题

作者:三联生活周刊 位于乌菲齐美术馆的佣兵凉廊的雕塑《劫掠萨宾妇女》(前),由艺术家詹博洛尼亚在意大利以一块巨型大理石雕成

位于乌菲齐美术馆的佣兵凉廊的雕塑《劫掠萨宾妇女》(前),由艺术家詹博洛尼亚在意大利以一块巨型大理石雕成

文/龚之允

2019年9月18日至2020年1月12日,乌菲齐博物馆举办了一个雕塑展:“火中铸造——最后的美第奇治下的佛罗伦萨铜雕塑”。所谓的“最后的美第奇”,指的是托斯塔纳大公国最后几任的公爵们。在这场展览的乌菲齐官方介绍中,首先宣传的是铜雕塑詹博洛尼亚(Giambologna,1529~1608)的《沐浴中的维纳斯》,称这件作品是为了赠送给法国国王亨利四世(路易十四的祖父)而制作的,来自私人收藏,并且是第一次向公众展出,非常难得。然而正是这件被重点介绍的展品,引发了公众和学术界的争议。

有疑点的“首席”展品

一般印象中,公共博物馆的古代大师作品展都会以博物馆典藏作为展品亮点进行宣传,比如故宫博物院在做“石渠宝笈”特展的时候就重点推荐了《清明上河图》《游春图》等国宝级画作。乌菲齐没有将自己的馆藏品作为“首席”,反而拿出了私人收藏,且是在过去从未对外展示的作品,不禁让人感到奇怪。在西方博物馆界,这样的例子并不多。2011年英国国家美术馆举办达·芬奇特展的时候,虽然有饱受争议的《救世主耶稣》参展,但也没有拿《救世主耶稣》作为重点展品来介绍。当时宣传使用的是《抱银鼠的少女》,这幅作品的真伪虽然曾经在学术界有所争议,但到了2011年,基本已经达成共识,认为它是达·芬奇的真迹。

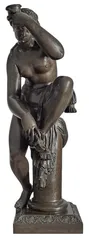

乌菲齐展出的争议中的铜雕像《沐浴中的维纳斯》

乌菲齐展出的争议中的铜雕像《沐浴中的维纳斯》

铜雕塑《沐浴中的维纳斯》的真伪却被许多学者诟病,他们认为这是一件根据詹博洛尼亚大理石同名原作仿制的作品,制作时间要比现在展览所宣称的晚100年。《沐浴中的维纳斯》大理石版本现藏于美国盖蒂博物馆中,根据学术界的认证,完成于1571至1573年之间。而乌菲齐所展示的那件铜雕塑,介绍完成时间是1597年,理由是在雕塑的底座上镌刻了1597这样的字眼;其次,铜雕塑的雕刻和铸造工艺也符合16世纪的做法。

质疑者们则认为,这件应该是1697年作品。理由同样是基于底座上的刻款——上面的花体拉丁文被认为是铸造者的铭文,名为格尔哈特·梅耶(Gerhardt Meyer),可能是历史上比较出名的一位在斯德哥尔摩工作的铸铜工匠,而这位工匠是17世纪晚期的人。

于是这段铭文成了辨别作品真伪的焦点:为什么既是刻有1597年铸造,而留有名字的铸造师却是17世纪末期的人呢?质疑者认为,1597的字样应该是1697,只不过这6字看上去像5罢了。而乌菲齐博物馆的解释是,1597的年份没有错,至于铸造者,是另外一位同名同姓的生活在16世纪的工匠。

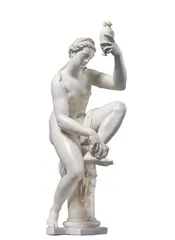

《沐浴中的维纳斯》大理石版本现藏于美国盖蒂博物馆

《沐浴中的维纳斯》大理石版本现藏于美国盖蒂博物馆

《沐浴中的维纳斯》铜雕像的拥有者之一是伦敦古玩商人亚历山大·鲁迪基尔(Alexander Rudigier),他表示曾使用了热发光探测法,即追踪铸铜时候从雕像中心到四周热散的痕迹。铸铜雕塑的工艺中,其中心是用黏土填充的,以防止铜的炸裂。这些黏土仍残留在铜雕塑的内部。如果把黏土拿出来再加热检测,就可以通过热光谱知道距离铸铜加热的时间。他表示检测的结果是1582年,有上下22年的误差。为了保证检测的正确性,鲁迪基尔声明自己找了三家科学实验室,结果表明,铸铜的时间最晚是17世纪初的1608年,因此可以证明此铜雕像应该是1597年铸造的。另外他说找到了一些文献,可以认为那位生活在16世纪的同名同姓的格尔哈特·梅耶(佛罗伦萨变体名为Gerardo Fiammingho)曾和詹博洛尼亚在佛罗伦萨工作。

听上去这个推论挺靠谱,然而现实也并非如此。有科学检测专家指出,影响热发光探测法的结果的条件很复杂。比如可以通过把雕塑冷却和深埋等办法使得热散效应加快,从而使检测到的时间往前推移。因此一些专家认为这件作品还需要进行其他的深入检测,比如通过对比铜雕塑版本和大理石版本的异同,进行某些推导。

这件铜雕塑从风格学上看,维纳斯的面部被拿瓶子的手臂遮挡住,这和大理石版本差别较大,被认为不符合詹博洛尼亚晚期创作的习惯。还有其他疑问,比如,如果这件铜雕塑真的是美第奇大公送给法国国王的礼物,为什么会留下格尔哈特·梅耶这一铸造者的名字?而这一名字在美第奇铜工厂出品的其他物件中并未出现过。此外,詹博洛尼亚自己也有三家铜工坊,这位当时的美第奇家族御用艺术家似乎没有理由和一个名不见经传的铜工匠合作,并让他把名字留在作品上。

因此仍然存在着悬而未决的问题。这件铜雕作品其实已经在艺术品市场上流传了几十年,也找过很多机构去论证。盖蒂博物馆在2000年的时候就研究过,他们认为这是一件复制品。2013年鲁迪基尔试着向欧洲著名的收藏家列支敦士顿亲王兜售这件作品,亲王的顾问建议不要购买,因为他们不能保证这件作品是真的。

既然这些权威收藏机构都不看好这件作品,那么乌菲齐为什么笃定这件是真品呢?

16世纪雕塑大师詹博洛尼亚

16世纪雕塑大师詹博洛尼亚

履历丰富的馆长

问题的关键就在于乌菲齐的馆长艾克·施密特(Eike D.Schmidt)。

艾克·施密特2015年被聘为乌菲齐的馆长,当时引起了不小的轰动,因为来自德国的他是乌菲齐第一任非意大利籍贯的馆长。施密特是知名的中世纪牙雕艺术史家,也对铜雕塑颇有研究。他的履历非常引人注目:海德堡大学艺术史系毕业,后到意大利佛罗伦萨和博洛尼亚参与研究项目;2001年被聘为美国国家美术馆策展人,2006年至2008年在盖蒂博物馆工作;后又到伦敦苏富比拍卖,主管欧洲雕塑部门;2009年他成了美国明尼阿波利斯美术馆的雕塑部门主管;2009年他得到了母校海德堡大学的荣誉博士。这份履历说明艾克·施密特的文博知识系统主要来自于博物馆实践,而他在苏富比的工作经验又表明了他对市场的洞察力。但作为乌菲齐的馆长,他所策划的乌菲齐的青铜展览,却引来了介入市场的嫌疑。

施密特和借展人鲁迪基尔是多年好友,他们曾有过多次展览合作,并且有报道称在他们的展览后有作品曾很快被送到艺博会进行销售。公共博物馆展览和市场销售之间的热点互动在欧美已经是现在业界的常态。比如英国泰特美术馆向私人租借的一幅莫迪里阿尼,在展览结束后就被送到了苏富比拍卖。当时这引发了不小的争议。据说泰特本来要避嫌,不愿意让藏家如此明目张胆地进行热点销售,因为这会极大地影响泰特的公信力。然而藏家却坚持这么办,不然就不借展。结果策展人和博物馆衡量再三,同意了撤展后立刻销售的方案。只不过泰特在对外宣传的时候保持了克制,不重点介绍那幅借展的作品,以避嫌。

面对公众的质疑,施密特自己进行了辩驳,并且乌菲齐的研究员口径也很统一。鲁迪基尔则直接宣称,乌菲齐的展览为他的藏品在艺术史中找到了定位。他说在展览期间这件作品自然是非卖品,但撤展后如何,他并未做说明。据市场消息,如果这件作品被确认是真品,它的估价会抬高100万美元。

随着世界经济的放缓,西方博物馆凸显出来的问题也越来越多。首先是来自政府的补助减少,导致博物馆的管理和员工的配置出现问题;其次是资本的侵蚀,使得带有公共性质的博物馆商业化的态势越来越明显。监督的缺失,则使得博物馆的工作人员可以利用职务之便,以权谋私。西方的博物馆是从私人博物馆发展起来的,在不同国家其性质都有所不同。有的博物馆其所有权受到政府的监控和管理,公有性质明显,展览的导向就会较少受到市场导向的左右。比如英国的女王收藏,这家机构属于英国王室,而英国法律又规定了王室不得利用这些藏品盈利,必须造福英国民众,除了藏品外,其收藏资料、图片版权都向民众免费开放。因此王室收藏的展览几乎听不到丑闻。这是与机构性质和公众监督分不开的。

乌菲齐博物馆本来是美第奇家族的私产。18世纪初期,美第奇家族绝嗣,最后的女主人安娜·玛利亚·路易莎·美第奇把宫殿和艺术收藏都捐献给了佛罗伦萨市政府。乌菲齐博物馆于1765年对外开放,并且于1865年正式成为博物馆。这是历史上著名的从私人财产转变为公众机构的案例。既然博物馆属于佛罗伦萨市政府,那么它就具有公共博物馆的性质,不应该以盈利为目的。博物馆的行为应该如何规范,界限在哪里,这需要博物馆界重新思考和规范。 乌菲齐美术馆博物馆美术馆乌菲齐雕塑