耆英的仓皇背影

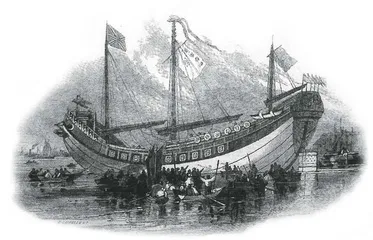

作者:卜键 19世纪40年代,《伦敦新闻画报》上的插画“耆英号”

19世纪40年代,《伦敦新闻画报》上的插画“耆英号”

英法联军攻占大沽口炮台后,俄美使节所扮演的中间人角色已告破碎,而清方仍残存着一些希望,尤其是对于俄使。谭廷襄约请普提雅廷到天津会晤,老普为避嫌疑,事先征求英法二使的意见。葛罗本来觉得没有什么,经额尔金提醒,“这样一来解决当今问题的权力就会过分容易地落入俄国全权代表之手”,赶紧写信劝阻,表示“四个使节同时入城”的效果会更好。清廷再派大学士桂良、吏部尚书花沙纳为钦差大臣,分别会见四国使节,把英国排在第一,于是就有了海光寺的一幕:额尔金乘八抬大轿,军乐前导,三百卫队持枪跟随,来到后旁若无人,拿出女王签发的烫金国书,见桂良等人所持谕旨仅“白折一开,楷字数行”,即叫嚷一通,拂袖而去。接下来法美俄三使来见,“猖獗情形,大略相同”。桂良乃恭亲王奕訢的老丈人,历任多地督抚至阁老,却未入军机处,实乃决策圈外之人,被派到这里议和,也只得忍气周旋。

咸丰帝显然对桂、花二位缺少信心,又紧急起用耆英,派他来津主持谈判。说到这位爷,在前朝可是赫赫有名,曾作为钦差大臣与英方签署《南京条约》,然后奉旨赴任两广总督兼管通商事务,与列强续签一系列条约,道光帝钦赐“有胆有识”“有守有为”匾额。外国人对他也有很高评价。巴夏礼曾作为译员参与南京谈判,写道:“我有点喜爱耆英的风度,因为他有着一种雄伟的正派的外貌,和愉快亲切的神色。”美国公使顾盛也不乏赞誉:“公道地评论,耆英以及和我交涉过的其他中国官员,都曾在我脑海里留下良好的高贵、聪明而真挚的印象。”港督德庇时为耆英驾临香港举行盛大的欢迎宴会,英国记者发现他完全没有一般清朝官员那种愚昧与麻木,表现得“和蔼可亲,富有幽默感,高超的外交技巧与良好的教养……在宴会上谈笑风生,但又极有分寸”。获益的英国商人为表达对他的感戴之情,不知通过什么渠道搞到一艘中国平底帆船(据说是大清水师的军舰),命名为“耆英号”,雇用一批中国水手驶往美欧,在纽约和伦敦都引发巨大轰动,就连英国女王都曾登船参观。数年后耆英奉调回京,官至文渊阁大学士,与掌领枢阁的穆彰阿关系密切,混得风生水起。岂知奕詝做皇子时即对他们心存反感,登基后迅速出手,穆彰阿被革职,耆英断崖式降为一个六品小官,后来又因事被革职圈禁。现在津门残破,诸军溃散,列强窥视京师,巡防大臣惠亲王绵愉提议起用耆英,立即有不少勋贵积极附议。

从外方传来的消息似乎也是如此。英法公使咄咄逼人,拒不会见谭廷襄等官员,与桂、花会晤时没说几句转身就走,却多次提到当年耆英主持的谈判,口口声声必须像他那样“全权便宜行事”。咸丰帝方寸已乱,秘密召见耆英,问询之际印象不错,即委任他以侍郎衔前往参与谈判,随后又传谕“所有议抚事宜,专归耆英办理”,“所有文武委员,即著于直隶地方营汛内调派委用”。闲置的耆英一跃而为谈判的主辩手,不光谭廷襄等靠边站,就连桂、花二钦差也排到后面去了。

起用耆英,京师也出现强烈的质疑之声——让一个老投降派、资深软蛋去主持谈判,合适吗?奕訢显然也存有一本旧账,提出耆英与英法使节会见时,必须严厉叱责侵略行径,“先折其气,而后俯顺其情,不可一味示弱,致蹈从前覆辙”。皇帝哥哥深以为然,追发一道谕旨:

耆英此次经朕弃瑕录用,训谕谆详,深望其实心任事,消弭切近之患,以赎前愆。谅耆英必当感恩思奋。此时如接见英佛二夷,先责其在粤何故背约兴兵,及到天津,既为说合而来,不当先行开炮,闯入内河。从前所定万年和约,不料今日至于如此,耆英既原办之人,自可与之正言讲理,折其骄慢之气,然后设法羁縻,庶可尊国体而戢戎心。若将万不可行之事代为乞,耆英具有天良,当不致为他人所逆料。朕既起用耆英,畀以重任,不得不剀切指示,冀其仰体朕心也。懔之,慎之!

话虽这么说,皇上也颇能体谅此事艰难,提前设计了一个准驳模式:对各国公使所提条款,命桂、花二人酌情反驳;待尔等再提出来,则由耆英批准几项,作为最后决策之人。清朝大臣的一个必修课,就是官位的忽上忽下、忽废忽起,桂良等在职分上都大于老耆,也只能顶到前面去铺路架桥。咸丰帝把宝押在耆英身上,颁发钦差大臣大印,又补发一旨,命他到后亲自接见来使,不必事事与桂良等商量,斟酌处理即可,并表示:“何事可行?何事不可行?耆英必有把握,朕亦不为遥制也。”看这份信重依赖,耆英能不感激涕零,肝脑涂地!

四月二十七日,耆英抵达天津,若从皇上传谕起复算起,已经是第七日。71岁的老耆先是入宫聆听皇上训示,再经过深思熟虑,确定了一个“以夷制夷”的思路,虽说并非什么新玩意儿,但他与俄罗斯馆一向交往密切,亲自前往,求得大司祭巴拉第一封书信,转托普提雅廷为之说项。加上以前在广东留给英人的美好印象,此行似乎有了双保险。其所不知的是去年广州城破,督署所存卷宗皆被英法联军缴获,耆英奏折的副本被译出,文句间的贬损讥嘲令英人极为恼怒,所谓好感早已化为憎恨。巴拉第在一个月前赴海口时即闻知,却不漏一丝口风,倒是借机把京师的一些最新情形记下,让耆英转交使团。

耆英的到来,在当地引起热烈反响,士民工商“以为必另有办理夷务妙策,群相欣喜”。自抵达次日起,老耆即欲掀起一场外交旋风:请四国公使的助理在风神庙会见,约定与各位公使会晤的日期,并向俄方转交了巴拉第的信。当晚七时,耆英首先与普提雅廷举行会谈,搞得有些诡秘,老普带来四五人的谈判班子,老耆则孤身一人,安排一个下属在门口把守着。他要求俄方出面斡旋,劝说英法撤兵,老普明确表示为时已晚;退而希望得到一些建议,老普倒是很愿意,针对两国的条款谈了不少,同时催促双方尽快达成协议。对于中俄条约,耆英与老普也作了商酌,说皇帝颁赐的钦差大臣关防(官印)还未送来,到后一定先与俄方签约。

二十九日,耆英排设仪仗,亲自前往英法使节所居的望海楼拜望,未想到二使皆推脱不见,搞得他一头雾水。接下来会见美国公使,老耆仍显出气势不减,拿出皇帝敕书,要求列卫廉下跪受书。列卫廉拒绝说:“不行,我只在上帝面前下跪。”耆英坚持说:“但皇上就是上帝。”记录下这段对话的是担任译员的传教士丁韪良,没有写后面的故事,只说清廷对于近代外交礼仪完全无知。实际上双方谈得还不错,已进入具体条款的讨论。

五月初一日,英国使团李泰国、威妥玛来到清朝钦差大臣下榻的海光寺,威逼马上答复英方照会。耆英出来与之见面,没想到二人极为无礼,拿出当年档案,对老耆挖苦嘲笑并声称必将报复,出乎意外且场面尴尬。这不光是要出一口恶气,也是一种谈判策略,告知清廷不要妄图打感情牌。果然如此,不独耆英大为沮丧,桂与花也觉得此路不通。三人商议后,由桂良的名义奏报皇上,而耆英自知留亦无益,也惧怕英方报复,于次日仓皇返回。至于以此激怒皇帝,赐令自缢,那是后话。(待续) 历史边疆耆英