我们推荐的卢浮宫10件珍藏

作者:三联生活周刊整理/岳颖

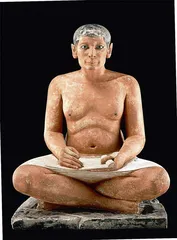

《盘腿而坐的书吏》(Le Scribe Accroupi)

《盘腿而坐的书吏》(Le Scribe Accroupi)

约公元前2620年至公元前2500年间叙利馆二层古埃及馆

《盘腿而坐的书吏》雕像是卢浮宫古埃及文物部最有名的雕塑之一,不过由于缺失辨别身份的象形文字铭文的底座,我们对这个人物几乎一无所知。尽管如此,这尊雕像还是深深打动来参观的游客。

这尊雕像雕刻于古王国时期(即金字塔时期),与其他六尊雕塑一同被发现。“书吏”一词是古埃及法老时代对所有等级官员广泛使用的称谓之一,上至王国大臣,下至行政机构级别最低的雇员。书吏的基本职责之一,就是管理国家财产和人事调配。在人类早期文明中,能读会写是一项非常了不起的技能,会写字就能确保一个人当上高官。

书吏盘腿而坐,左手持一张局部展开的莎草纸,右手立于腿上,但手中的笔已不知所踪。他所穿的白色缠腰布,紧紧地绷于膝盖上,以便支撑书写。最令人惊叹的是脸部,表情生动,双眼极具表达力:眼白部分是由一整块白色的菱镁矿镶嵌而成,并带有红色纹理,瞳孔则由嵌入其中的岩石晶体组成,能看出经过了细致的抛光处理。眉毛用黑色线条描画而成,双手也经过精细雕琢。

《汉谟拉比法典》(Code de Hammurabi)

《汉谟拉比法典》(Code de Hammurabi)

约公元前1792年至公元前1750年间黎塞留馆一层古代中东文物展区3号展室

《汉谟拉比法典》是公元前18世纪巴比伦国王汉谟拉比颁布的法律汇编,全文刻在一段高2.25米、上周长1.65米、底部周长1.90米的黑色玄武岩石柱上,故又名“石柱法”,是美索不达米亚文明的象征。

这座石碑分为上下两部分。上部是汉谟拉比王在向法律的执行者——太阳神沙玛什致礼,沙玛什则将象征王权的戒指和权杖递给了他。下部是用阿卡德语的楔形文字刻写的法典铭文,共3500行、282条。法典内容分为三部分,序言、法律条文和结语。法律条文部分收录了近300条法规及司法判决,包括家庭、奴隶制、职业、商业、农业、行政等各个方面,成为规范巴比伦王国日常生活的准绳。法典的内容在今天看来很有意思。一方面,它体现了早期奴隶制的特点,将人分为三级:自由民上层、无公民权的自由民和奴隶,而且刑罚手段极为残酷,最著名的就是“以眼还眼,以牙还牙”的同态复仇;但同时,它在某些地方又十分先进,甚至具有“现代性”,有的法条体现了今人所知最早的“无罪推定原则”——这个保护原则,西方的法典要到很久之后才出现。

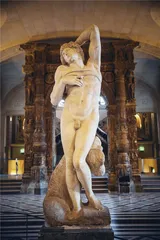

《垂死的奴隶&被缚的奴隶》(L' Esclave mourant & L'Esclave rebelle)

《垂死的奴隶&被缚的奴隶》(L' Esclave mourant & L'Esclave rebelle)

[意大利]米开朗琪罗·博那罗蒂,1513年&1516年德农馆底层米开朗琪罗展厅403号展室

这两尊雕像本来与摩西像一样,应是罗马教皇尤里乌斯二世陵墓前的建筑。但由于教皇反复无常,陵墓的施工几起几落,最后,随着教皇的去世,陵墓计划缩减,这两尊未完成的雕像被米开朗琪罗赠给了罗伯托·斯特罗奇,后几经波折,进入了卢浮宫。

两个奴隶呈现出完全不同的状态。“垂死的奴隶”年轻俊美、身姿挺拔匀称但疲乏不堪,他胸前有一道绳索,但全身肌肉放松舒展,似乎正处于濒死之时的宁静状态,艺术史学家理查德·弗莱认为它“暗示了生命屈服于死亡物质无情力量的那一刻”。另一个奴隶双手被缚于身后,他的身体更为健壮,呈螺旋形强烈地扭曲着,肌肉紧绷,体现出强烈的反抗力量和内在的巨大激情。

《迦南的婚礼》(Les Noces de Cana)

《迦南的婚礼》(Les Noces de Cana)

[意大利]保罗·委罗内塞,1563年德农馆二层4号展厅

《迦南的婚礼》是卢浮宫里面积最大的绘画,有70多平方米,130多个人物,占据了整整一面墙。它对面就是著名的《蒙娜丽莎》。

这幅画表现的是基督第一次行使神迹:基督和圣母受邀参加加纳的一场婚礼,在宴会当中,酒喝完了,基督让人将酒坛灌满水,倒出来就变成了酒,宴会得以继续。画家是受本笃会的委托,为圣乔治马焦雷修道院的饭厅而作,用时一年多。画中的人物都有原型,包括英国女王、法兰西斯一世、提香、丁托列托和画家自己,后三者被称为威尼斯画派的“三杰”。很多僧侣也要求把自己画了上去。当时院长不在,他回来后还特地要求画家给自己补画了一次。

不过,神迹并不是画家着力的重点,整幅画作渲染的是宴会的喧闹和欢乐。这种忽视题材本身需求、添加主题之外因素的创作风格是威尼斯画派的特点,而委罗内塞的态度更为出格。1572年,他因为在表现“最后的晚餐”的画作《西门家的宴会》中画了“世俗丑物”,受到宗教法庭的审判。虽然在审判过程中,他并不认为自己有错,但为了平息指控,还是将画改名为《利未家的宴会》,表示这是一场世俗的宴会。

《米洛的维纳斯》(Vénus de Milo)

《米洛的维纳斯》(Vénus de Milo)

公元前2世纪末期叙利馆底层古希腊雕像厅

在中国,这尊雕像更多地被称为“断臂的维纳斯”。它于1820年在希腊米洛斯岛被一个农民发现,当时法国驻土耳其大使将它买下,并于次年赠给法国国王路易十八,随后国王将它赠给卢浮宫。作为“卢浮宫三宝”(另外两个是《蒙娜丽莎》和《萨莫色雷斯的胜利女神》)之一,这尊雕像以其高贵优雅的体态和谜团般的身世,令全世界为之着迷。

其实,由于这尊雕像缺少象征物,人们并不能完全确定其身份,是根据它的描绘手法和姿容丰韵判断它应该是爱与美之神维纳斯。

女神面容高傲而淡定,身材丰腴饱满,头部和上身略向右侧,面部则转向左前方,全身成自然的“S”形曲线,螺旋上升,身姿更显挺拔优美。而她遗失的双臂,不仅没有影响她的魅力,反而为她带来了别样的缺憾和留白之美。多年来,人们对雕像复原的状态进行过多种猜测,还做出了各种复原图,但最后的效果都不及目前的残缺状态。

雕像无论从哪个角度去看,都符合黄金分割率,因此被公认为女性人体美的典范。

《圣路易斯洗礼盆》(St Louis Baptistère)

《圣路易斯洗礼盆》(St Louis Baptistère)

[埃及]穆罕默德·伊本·阿里·扎伊,约公元1300年德农馆

这件作品来自开罗,曾经配有一只大口水罐,显示了马穆鲁克王朝镶嵌工艺的最高水平。大多数马穆鲁克王朝的制品表面只有铭文,但这件洗礼盆上布满了各种图画和花纹,更为珍贵。

在洗礼盆的外部,顶端和底端是奔跑的动物,中间是各式人物,有猎人、仆人和王族,其中,圆形装饰将骑马和站立的人物分隔开来。洗礼盆的内部和外部是同样的结构,只不过人物的行为更为丰富,有打猎、战斗和登基的场景,底座是被一圈细密花纹围绕的鱼池,华丽而精美。

十分有趣的是,在这件不大的作品中,有六处创作者的签名,也许是出于喜爱或者自豪。

《萨莫色雷斯的胜利女神》(Victoire de Samothrace)

《萨莫色雷斯的胜利女神》(Victoire de Samothrace)

约公元前190年德农馆底层达鲁中庭

这尊女神像于1863年被发现于爱情海北部的萨莫色雷斯岛,萨莫色雷斯岛的万神圣地是供奉诸神之所,相传胜利女神尼凯(Nikè)曾经协助奥林匹斯众神战胜提坦巨人,将她的雕像立于此地,可能是古希腊人为了向众神祈求战争胜利。目前关于雕像的作者及年代说法不一,一些学者认为,它是罗德岛人为了纪念某次海战胜利而敬献给天神的,大约创作于公元前190年。

雕像的设计十分巧妙,它立于萨莫色雷斯岛海边悬崖的圣龛中,临着苍茫大海,展翅欲飞。底座被设计成战船的船头,圣龛中可能还建有一个水池,使得战船似乎航行其中,胜利女神从天而降,场景的舞台效果极强。

胜利女神像最早只是一些碎块,经过多年修复后才站立起来,但仍然缺头少臂。不过,残存的雕像依然带给人极强的审美体验。女神身体略微前倾,姿态优雅;雕像运用了“湿衣法”(Damp-fold Style),女神身上的衣裙部分顺滑地紧贴于肌肤,部分迎风飘扬,女性丰满的裸体呼之欲出,可见技艺之精湛。

《沉睡的赫马弗洛狄忒斯》(Hermaphrodite Endormi)

《沉睡的赫马弗洛狄忒斯》(Hermaphrodite Endormi)

[意大利]乔凡尼·洛伦佐·贝尼尼,1619年卡娅第德大厅

这件雕塑作品十分奇特,从正面看,是一位面容姣好的女子侧卧于柔软温暖的床榻上,但当观者从雕像另一侧绕过去,会发现她居然具有男性的生殖器。

这是古希腊神话中的阴阳神赫马佛洛狄忒斯,赫尔墨斯(商业、旅行和雄辩之神)和阿佛洛狄忒(爱与美之神)之子,兼具男性的生殖器和少女的面容。之所以会这样,是因为疯狂爱慕他的水仙子萨拉玛西斯请求主神宙斯将他们合为一体。但其实这不是乔凡尼独创的作品,它的上半部分本是古罗马的青铜雕塑,于1608年出土,现存于罗马国家博物馆;乔凡尼受博尔盖塞家族之托,用大理石复刻了另外一件,并为它添了一个底座。可以说,这件作品是古希腊-罗马和文艺复兴艺术家的智慧的结合。

《玛丽皇后在马赛港登陆》(Queen Marie de Medici at Marseille Marie de Medici)

《玛丽皇后在马赛港登陆》(Queen Marie de Medici at Marseille Marie de Medici)

[法]彼得·保罗·鲁本斯,1622~1625年黎塞留馆二层801展厅

《玛丽皇后在马赛港登陆》是鲁本斯为玛丽·德·美第奇所做的组画《玛丽·德·美第奇的生涯》中的第六幅。玛丽·德·美第奇是意大利豪门美第奇家族的后代,1600年带着丰厚的嫁妆嫁给法国国王亨利四世,并诞下路易十三。亨利四世遇刺之后,王子尚且年幼,她因此摄政。

玛丽皇后委托鲁本斯以她的生平为蓝本,创作一系列油画,装饰自己的卢森堡宫殿,并彰显自己的美名。鲁本斯以大胆的想象,将神话和现实相结合,逐一描绘了玛丽诞生、教育、婚姻、生子、加冕、亨利四世遇刺等重大事件,所有画面都在众神和天使的簇拥下展开,既没有违背历史基本史实,又极大地满足了玛丽的虚荣心。

这幅画则描绘了玛丽皇后在举行婚礼之后,初次踏上法国国土的时刻。她乘坐宫船抵达马赛港,一位身着古罗马装束的姑娘向她张开双臂,表示法国对她的欢迎。玛丽皇后被众人围绕,庄重威严,天上有神仙吹奏乐曲,水中是海神和仙女为她拉纤护卫,整幅画面场景热闹、色彩热烈又不显杂乱,显示出画家的深厚功力。

《织花边的少女》(La Dentellière)

《织花边的少女》(La Dentellière)

[荷兰]约翰尼斯·维米尔,1632~1675年黎塞留馆三层837展厅

维米尔是“荷兰小画派”的代表画家之一。“荷兰小画派”兴盛于17世纪,这时,绘画从教会和宫廷走向普通市民,画作的画幅小、分类细,题材从宏大的宗教、社会题材转为细微的日常生活,故而得名。这幅画是维米尔尺寸最小的画作,高24.5厘米,宽21厘米,当时只卖出了7英镑。画家以诗意的笔触描绘了一位少女正在做花边活计的场景——花边活计是荷兰画派常见的主题,用以表现妇德。

画作笔触细腻精密,缝纫台上摆着纺锤、别针和绣线,少女全神贯注于自己手中的针线活,仿佛外界都与她无关。而观者在观看时也感觉,虽然画中人物看似近在咫尺,但是画中的缝纫台、帷幔等物品仿佛将我们隔于两个世界。除此之外,维米尔运用了“点画法”,能够通过不同的画面层次重现肉眼观察物体时所特有的视觉变形效果。

这幅画凡·高也为之倾心,他曾在信中赞美它“柠檬黄、淡蓝和珍珠灰的和谐”之美。实际上,这种蓝色颜料在当时极其昂贵,价比黄金,维米尔却毫不节制地使用,使自己负债累累。 博物馆卢浮宫卢浮宫三宝维米尔雕塑艺术文化