《砂之器》:老版翻新的魅力

作者:悦涵 日本蒲田站附近的一处岔路上,晚上,一家普通平价的酒吧,走进两名非常面生的男客。他们一名年轻,一名年长,谈话似乎很私密的样子,不喜侍者过多打扰。密谈了很久,两人离开。

日本蒲田站附近的一处岔路上,晚上,一家普通平价的酒吧,走进两名非常面生的男客。他们一名年轻,一名年长,谈话似乎很私密的样子,不喜侍者过多打扰。密谈了很久,两人离开。

第二天清晨4点多,酒吧附近蒲田站调车场,列车质检员在第七节车厢的车轮下面,发现了一具“发红的人的尸体”。尸体面部血肉模糊,难以辨认。“看上去似乎用钝器之类的东西使劲击打过,眼球都要冒出来了。”鼻子被砸烂,嘴部开裂,花白头发沾满血迹。

警方迅速成立搜查本部。但刚开始连死者身份都难以确定,唯一的线索,只有酒吧侍者偶尔听到遇害者和那名年轻男子,谈话中冒出“卡美达”。这个词,在日语中既可以是人名也可以是地名。“卡美达”,参与办案的刑警今西荣太郎,不禁苦苦思索起这个词……

这样一个充满悬疑的开头,出现在1960年松本清张为《读卖新闻》连载的小说《砂之器》。书名的寓意是,“沙子做成的碉堡”,寓示原作中阶层攀爬者和贺英良,虽然一时间看上去风光无二、正走向自己的人生巅峰,但这繁华碉堡其实是由最脆弱、最不堪一击的沙子构成。一旦坍塌,他什么都不剩,而由“砂”构建的碉堡,也必然会坍塌。

这部小说连载后获得了很大的成功,第二年便出了单行本,并被TBS电视台改编成电视剧。

在上文悬疑的开头之后,警探今西由“卡美达”这个词苦苦追索,终于发现东北方言的秘密,继而锁定受害者的长居地。通过辛苦烦琐的过程确定了受害者身份后,今西和年轻同事吉村弘决定还原受害者案发当天乃至之前几个月的行为,找到最后的线索——电影院。继而,一步步锁定真凶,炙手可热的新锐作曲家和贺英良浮出水面。他正春风得意,即将代表日本文化界出国访问、回来后迎娶当政大臣的女儿。

就是这么一个故事。那么,《砂之器》这么多年被不断改编,它的魅力究竟是什么?

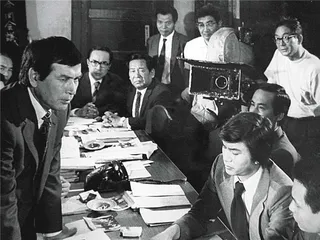

如今想起的早期改编版,无论是在观众评价还是影响力上,1974年获得《电影旬报》年度最佳日本影片的作品,当属不折不扣的经典。

74版成为经典的一个重要原因,首先是它于原著中,引申出了“宿命”的悲剧寓意。在影片结尾,专为这一主题创作的交响乐演奏,夹杂今西叙述凶手童年悲惨经历的双线推进,显出非常强大的艺术张力。童年秀夫(今后的和贺英良)和父亲穿山越岭的流浪场景、乞讨时遭受的白眼,描绘出他不幸的童年。接下来,镜头穿越到现在,和贺英良衣着光鲜地坐在舞台正中,在万人瞩目下演奏。镜头语言非常成功地诉说了这种对比,一瞬间,凶手的杀人动机也不言自明。秀夫以为,杀死三木谦一,他的过去就不存在了,就能摆脱自己低贱贫苦的宿命。由此,这一段双线叙事成为经典,在2004电视剧版、2019电视剧版,均有重复和致敬。

由于是70年代改编,和原著的60年代并未相距太远,因此小说中的很多情节或背景设定,都能直接沿用。比如日本在战争中死去的人较多,幸存者可以通过自述登记户籍,不需要任何证明;警探今西业余时间喜欢写俳句、看报纸,很多调查是通过写信来完成,诸如此类。包括原著中最重要的在列车窗外抛撒凶衣碎片这一情节,在70年代看过去,仍旧合理、不突兀。那时由于大众传播方式还没这么发达,因此在乡下开杂货店的受害人三木谦一,只有去关西旅行的时候,才能在一家电影院发现已经成名的和贺英良照片。

74版对后面的人影响很大,“宿命”主题被很多版本沿用,影片中秀夫和父亲的朝圣者造型,父子俩流浪的情节,在2004版、2019版中都被重复。

2004版电视剧由于邀请当时人气组合SMAP里的中居正广来饰演主角和贺英良,获得了很多女性观众的追捧。这一版本将原著中60年代的故事设置为当代,在很多地方都做了较大幅度的改动。

秀夫的父亲,不再是麻风病患者,而变成了一个放火杀害全村30多人的杀人犯。和贺英良的“宿命”之义,也由“摆脱过去低贱命运”,转为从父到子的杀人宿命。自此,他的悲剧性更浓。

由于电视剧较长的叙述时间,11集、11个多小时的叙述体量,使得它比电影更能展现每一个角色的丰富性。这一版最出彩的当属和贺英良的塑造,它将凶手的多面性展示出来,着重刻画他光鲜外表下,时时惧怕砂之塔崩塌的脆弱。

由于技术的发展,2004版也有了更加完美的画面。尤其是结尾时,秀夫和女主角在夕阳中,望着代表他过去的朝圣者父子的身影,天空突然放晴,这对父子的影子,在大海边的沙滩似乎一生一世地走了下去。据电视剧后来的采访,当天拍摄时本来是阴天,高潮时,天空突然放晴,也无意中促成了这一经典画面。

每一次改编,最大魅力都在于能融入各个时代的特性。富士电视台2019版的画面很有现代的特色,一些情节的改编也较为合理,比如将尸体发现地点改为东京涩谷的闹市区。发现尸体的也不再是质检员,而是万圣节当天出来疯玩的年轻男女。但总体来说,这一版并没有超越前作的核心魅力。

一个比较不好的改动,是新版将和贺英良孤独的自我奋斗之路完全改淡了。在原著和74版、2004版,和贺英良的“身份”,都是自己挣得的。原著中和贺英良抛弃了麻风病父亲,离开了准备帮助他的好心警官,也离开了自己的历史。他利用人口登记,为自己虚构了一对父母。然后,他以父母双亡的孤儿身份,靠自身的钢琴才华,才一步一步崭露头角。2004版,和贺英良盗用的身份是在洪水中去世的同学,同样也是靠才华作为自己的第一块垫脚石。但2019版中,主创却设置和贺英良直接找到日本钢琴大师在轻井泽的私宅,并且刚巧在这个时候,大师的独生子不幸死去,于是将他作为自己亲生儿子的“代替品”,直接给了他亲子身份。在这种设置下,和贺英良就再也不是赤手空拳闯出来的“孤儿”,而变成可以借助父亲人脉、迅速成名的“星二代”。这其实将原著中和贺英良不惜杀人以维持自己好不容易取得的跻身上流社会的动机,全都抹去了。

另一点,是2019版将和贺英良角色“洗白”太狠。原著中和贺英良的自私、虚伪、自恋,在新版中并没有展现。甚至当秘密情妇成濑梨绘子为他自杀以后,他还内疚和怀念。这就将松本清张苦心孤诣塑造的一个阶层攀爬者形象,完全改变了。

最新版沿用很多前作的经典情节,却并没有创造更多新意。2019版也强调“宿命”,将和贺英良的哥哥设置为连杀四名幼女的杀人犯,父亲最终也因压力和自卫,残忍杀死了一个小混混。但是,电视剧却并没有交代哥哥连杀四名幼女的动机。剧中的潜台词似乎在说“杀人犯”的血液流淌在他们父子三人的身体内,但父亲在惨案发生前一直是个顾家、勤勉的好父亲,只因压力而突然杀人,这一情节也很牵强。

“隐藏罪证”,是松本清张的惯用手法。《砂之器》原著中,凶手将行凶时的血衣交给自己的地下情妇,小说中给出的解释,是因为要烧毁一件衣服太引人注目,所以,情妇选择将凶衣剪成碎片,专登乘坐一趟列车,让碎片飘出车窗外。一瞬间很有画面感。

“隐藏罪证”,是松本清张的惯用手法。《砂之器》原著中,凶手将行凶时的血衣交给自己的地下情妇,小说中给出的解释,是因为要烧毁一件衣服太引人注目,所以,情妇选择将凶衣剪成碎片,专登乘坐一趟列车,让碎片飘出车窗外。一瞬间很有画面感。

在最新的2019版中,这一情节仍被原封不动地保留了。虽然镜头语言被处理成日式小清新,看上去很美,可是在2019年的今天,火车站、列车上都有摄像头,这样的情节合理吗?

女子抛撒血衣的瞬间,被列车上一名作家看见,写成随笔,发表在一份报纸上,又这么巧,被正在查此案的警探看见。这也是照搬原著。但是,且不说2019年纸媒没落、很多人不看报纸了,2019版也并没有铺垫原著中交代的今西喜欢写俳句这感性的一面。如果有这个铺垫,那么一个警探看报纸的文学随笔,也许还合理些。 父亲剧情电视剧砂之器