神秘的南极大陆(上)

作者:袁越 发现南极大陆

发现南极大陆

参观完南乔治亚岛上的格雷特维肯捕鲸站,“海精灵号”本应于2016年11月16日下午驶出港湾奔赴南极,但气象预报显示外面起风了,探险队长安雅决定推迟起锚,在原地等待。大家想到第一天晕船时的难受劲儿,纷纷表示接受船方的安排,谁知后来这件事却险些酿成冲突,这是后话。

当天晚上果然起风了,实测风速高达43节(约合每小时80公里,相当于9级大风),把船身都吹歪了,我在身下垫了个枕头才没有从床上掉下去。第二天上午风力减弱到7级,但港湾里大雾弥漫,能见度极低,船长仍然不敢贸然起航。安雅告诉我,这才是南极地区最典型的天气,当年敢于驶入南大洋的帆船不但要禁得起大风大浪的考验,还必须学会在看不清前方状况,也没有星星月亮导航的情况下航行,其难度可想而知。

因为难度太大,没有极强的动机是没人愿意南行的,因此欧美人对于南极的兴趣是波浪式的,每一个超强动机的出现都会在短时间内迎来一股南极探险热,问题解决之后这股热潮便迅速冷却下来,等待下一个动机的出现。

历史学家倾向于将南极探险史分成三个阶段,各持续了大约20年。每个阶段的动机都不相同,过程和结局也很不一样。第一阶段开始于18世纪中叶,主要动力是寻找传说中遍布黄金的南方大陆,因此这一阶段的赞助者大都是各国政府和海军部,南极探险属于国家行为。随着库克船长最终证明南方大陆不存在,动力消失,这一阶段便也宣告结束了。此后又逢欧洲大陆政局动荡,南极探险因此而中断了半个世纪之久。

历史学家倾向于将南极探险史分成三个阶段,各持续了大约20年。每个阶段的动机都不相同,过程和结局也很不一样。第一阶段开始于18世纪中叶,主要动力是寻找传说中遍布黄金的南方大陆,因此这一阶段的赞助者大都是各国政府和海军部,南极探险属于国家行为。随着库克船长最终证明南方大陆不存在,动力消失,这一阶段便也宣告结束了。此后又逢欧洲大陆政局动荡,南极探险因此而中断了半个世纪之久。

南极探险的第二阶段开始于1819年,主要动力是捕海狗。那年的2月19日,英国人威廉·史密斯(William Smith)驾驶的一艘商船在合恩角遇到风暴,被吹到了南纬62°的地方,看到了陆地存在的迹象。英国海军部不相信这个门外汉的汇报,嘲笑了他一番后把他赶走了。不服输的史密斯同年10月再次航行到这一海域,并在一座小岛上成功登陆。这回海军部认真了,派军舰前往勘察,证明史密斯是对的,在这片冰天雪地之中真的有一组群岛,英国人将其命名为南设得兰群岛(South Shetland Islands)。

后来人们知道,南设得兰群岛是位于南极半岛西北侧的一组小岛,和南极半岛的直线距离非常近,今天的邮轮从南极半岛出发只需航行半天即可到达,因此大部分人都把南设得兰群岛看作南极半岛的一部分,到了这儿就相当于到南极了。事实上,当初史密斯登陆的那个小岛后来被命名为乔治王岛(King George Island),如今已经成为大部分南极科考站的所在地,中国在南极设立的第一个科考站长城站就设在乔治王岛上。

但是,当时的英国人可不关心南极科考,他们需要的是海狗皮。史密斯在南设得兰群岛上发现了大量海狗,这一消息把原本在南乔治亚岛捕海狗的英美猎手们吸引到了南方。这片海域最多时有91艘捕海狗船在同时作业,猎手们只用了20年的时间就把这里的海狗杀光了,人类的贪婪本性由此可见一斑。

海狗猎手们迫切需要找到新的猎场,他们不断向更远的地方前进,南极半岛附近海域的绝大部分陆地、海岛和港湾就是这样被发现的。从此,南极变成了捕猎者的后花园,南极探险进入了由海狗猎手主导的时代。但是,出于垄断的需要,海狗猎手们都会把自己的行踪和发现当作商业机密保护起来,所以这些“业余探险家”们的成绩并不可靠,大部分陆地和海岛的精确位置都是靠国家出资的探险队最终确定的。

有一个例外值得一提。一个名叫詹姆斯·威德尔(James Weddell)的苏格兰海狗猎手因为找不到合适的猎场,被迫一路向南航行,在南极半岛的东侧发现了一大片开放水域,后人将其命名为威德尔海(Weddell Sea)。他还在航行途中发现了一种新的海豹,后人将其命名为威德尔海豹。他的船最终于1823年2月20日航行到了南纬74°15′的地方,创造了新的世界纪录,比库克船长的原纪录整整多了344公里。

但是,类似这样的例子屈指可数,探险毕竟不是海狗猎手们南行的主要目的,海狗皮才是。话虽如此,海狗猎手们的功劳也还是不能抹杀的。据统计,18~19世纪海狗捕杀的高峰期内,一共有超过1100艘海狗捕捞船进入过南极海域,相比之下,同一时期来南极科考的官方探险船只有25艘,差距明显。那段时间有很多科学家和探险家都是搭乘海狗捕捞船进入南极海的,不少科考船的补给也是海狗捕捞船帮忙提供的,后来更是有很多南极探险队最终是被海狗捕捞船或者捕鲸船搭救的,这批猎人间接地帮助了南极探险家,双方合力揭开了南极大陆的秘密。

上文提到的25艘官方探险船当中,有一艘名叫“东方号”(Vostok)的俄罗斯探险船值得一提。那支探险队的队长名叫法比安·别林斯高晋(Fabian Bellingshausen),和库克船长一样是一名出色的勘探和制图高手。1819年他受俄罗斯沙皇亚历山大一世的委托,率领一支俄罗斯探险队进入南极海域,沿着一条比库克第二次环球航行更高的纬度绕了南极大陆一圈。如今南极地图上之所以出现了彼得一世岛、亚历山大一世地和别林斯高晋海这些俄罗斯名字,原因就是他的那次探险之旅。但别林斯高晋那次航行的主要目的是替沙皇扬威,事先并没有什么具体的目的或者计划,因此除了几个新地标之外并没有做出太多有价值的科学发现。

最终让别林斯高晋青史留名的是他无意中记录下的一段文字。1820年1月27日,别林斯高晋看到了一块黑色的陆地,他在航海日志上记下了此地的经纬度,日后证明他看到的就是南极半岛,理论上属于南极大陆的一部分,因此目前国际上公认他是看到南极大陆的第一人。虽然后来有不少海狗猎手声称他们早已看到过南极半岛,但因为他们的航海日志记录得不准确,所以都没有被承认。

那么,谁是第一个登上南极大陆的人呢?这个问题略有争议,但目前普遍认为这个荣誉归一位名叫约翰·戴维斯(John Davis)的美国船长所有,这位和发现马岛的英国船长同名同姓的海豹猎手驾驶一艘名为西西莉亚(Cecilia)的海狗捕捞船于1821年2月7日登上了南极半岛,不过他没有看到海狗的迹象,只待了一会儿就匆匆离去了,根本没有意识到自己完成了一件壮举。不过,正如前文所述,南设得兰群岛和南极半岛位置相近,对于海狗猎手们来说到底在哪里登陆都无所谓,只要发现海狗就行。同样地,别林斯高晋也不觉得自己看到的那片黑色陆地有什么异样之处,只是在航海日志上记了一笔就离开了。对于真正懂行的人来说,上述这两个纪录意义并不大,纪录的创造者虽然都是勇士,但他们充其量相当于《三国演义》里曹操手下的那批武将,比如曹洪张辽夏侯渊什么的,算不上是真正的大英雄。

综上所述,南极探险史第二阶段的主要动机是捕猎,所有的地理或者科学发现都是捕猎过程的副产品。这样的探险属于小打小闹,不但效率低,可信度更低。要想做出真正有价值的发现,还是需要动用国家的力量,由政府出面主持大局才行。好在19世纪30年代国际学术界有了一个新宠儿,这就是磁场研究。在当时的科学家们看来,地球磁场是个特别神秘的东西,它看不见摸不着,却能作用于指南针,为人类指引方向,或许宇宙的奥秘就蕴藏其中。甚至有人猜测,也许是上帝在地球的南北磁极点各放了一块巨大的吸铁石!于是,各国政府都派出了科考船去地球两极寻找南北磁极点,希望能首先揭开磁场的奥秘,为国争光。其中比较有名的有杜蒙特·迪维尔(Dumont d'Urville)领导的法国南极探险队和查尔斯·维尔克斯(Charles Wilkes)领导的美国南极探险队,这批探险队各自都做出了一些有价值的发现,因此也都在南极探险史上留下了自己的名字。

但是,所有这些人都只是在南极大陆的围墙外向里张望了一眼,看到了一枝出墙的红杏而已。他们都没有找到进入南极的大门,因此也就没能看到南极大陆的真面目。只有第一个做到这一点的人才能被称之为南极英雄,这个人马上就要出场了。

走进南极大门

走进南极大门

我们为了避风,在港湾里一直等到第二天下午1点。风终于小了,船长下令起锚,“海精灵号”缓缓驶出港湾,沿着南乔治亚岛的北岸向东南方向驶去,3个小时后就到达了岛的最南端。当年库克船长也是这么走的,他心里还存有一丝侥幸,希望他发现的是一块大陆的边缘,但当他看到这个海角后终于意识到这只是座小岛,南方大陆是不存在的,因此他将这里命名为失望角(Cape Disappointment),然后继续向东南方向驶去,很快又发现了另一组小岛,他称之为南桑德维奇群岛(South Sandwich Islands)。如今南乔治亚岛和南桑德维奇群岛都属于英国的海外领地,库克船长虽然未能找到南方大陆,却为大英帝国开辟了无数新的疆土,可谓居功至伟。

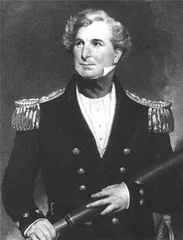

“海精灵号”没有跟随库克船长的脚步继续向东走,而是在失望角右转,朝着南极半岛的方向驶去。马上就要看到南极大陆了,团友们都很兴奋,探险队里的德国历史学家克里斯蒂安(Christian)抓住机会举办了一场讲座,介绍了英国探险家詹姆斯·罗斯爵士(Sir James Ross)的事迹。他是南极探险史第二阶段的标志性人物,其地位很像是《三国演义》中很早就登场亮相的关羽关云长。

罗斯于1800年4月15日出生于苏格兰,他是个神童,11岁就加入了英国海军当学徒,学会了航海所需的各种技巧。此后他自学了地磁学、天文学和动植物学等相关学科,然后跟随自己的叔叔参加了多次北极探险,于1931年首次发现了北磁极点,证明那里并没有一块吸铁石。这样一位大英雄自然成了大英帝国南极探险队的领队,于1839年驾驶“幽冥号”(Erebus)和“恐怖号”(Terror)考察船从英国出发,去寻找地球的南磁极。一年后船队到达澳大利亚南边的塔斯马尼亚岛,补充给养后继续向东南方向挺进,于1841年1月首次遇到了浮冰的阻拦。罗斯命令船队冲入浮冰区,4天后终于突破了浮冰的包围,眼前出现了一大片广阔的海洋,连一块碎冰都看不到,后人将其命名为罗斯海(Ross Sea)。罗斯命令船队继续向南航行,又发现了很多小岛、海角和山峰,于是罗斯探险队里的很多人都幸运地把自己的名字刻在了南极地图上,就连这两艘考察船也跟着沾了光,分别成为南极大陆的两座高峰的名字。罗斯还看到了无数从来没人见到过的鲸、海豹和企鹅,感觉自己发现了一块新大陆。但几天后前方出现了一堵高达100米的白色冰墙,挡住了南行之路。罗斯船队沿着冰墙走了好几天都没有找到突破口,只好放弃了寻找南磁极点的计划,打道回府了。

以上是克里斯蒂安的介绍,历史书上也是这么写的。记得当时我听完讲座后并没有被罗斯的故事感动,也没觉得他的事迹有多么伟大,但很快我就知道我错了。

以上是克里斯蒂安的介绍,历史书上也是这么写的。记得当时我听完讲座后并没有被罗斯的故事感动,也没觉得他的事迹有多么伟大,但很快我就知道我错了。

第二天上午,室外气温首次降到了零度以下,海面上出现了几座冰山,在阳光的照射下发出银白色的光芒,煞是好看。船上的冰川学博士海蒂又为大家上了一堂课,普及了关于海冰的基础知识。听完她的讲座我立刻明白了罗斯难在哪里,他的勇气有多么令人赞叹。事实上,罗斯爵士的那次航行意义重大,他为人类找到了进入南极大陆的入口,后来的南极英雄们正是从这个入口走了进去,揭开了南极大陆的神秘面纱。

海蒂告诉我们,迄今为止大家看到的冰山大都是冰川崩解后漂在海上的遗迹,我们的船万一不小心撞上去的话当然很危险(“泰坦尼克号”就是明证),但有经验的船长都会想办法躲开它们,问题不是很大。当然了,如果冰山体积太大也是很难躲避的,但自从“泰坦尼克号”沉没后,国际航海界便开始联合监测大冰山。如今每位远洋船长手头都会有一张全球冰山分布图,图上标出了地球上所有大冰山的详细位置和大致走向,只要根据这张图设计航线,绕开它们就没事了。

但海冰就是另外一回事了。顾名思义,海冰是海水遇冷结成的冰,这种冰比陆地上结成的冰川冰要薄很多,但面积广阔,遇上了就很难躲开。海冰通常被分为两种,一种叫固定冰(Fast Ice),周边和陆地相连,基本上不会移动,可以近似地看成是铁板一块。行船时遇到这种冰还好办,只要弃船上冰往岸上走就行了。另一种叫流冰(Pack Ice),这是不和陆地相连的移动海冰,大块的海冰在移动中断裂成很多小块,它们相互碰撞,互相挤压,在冰面上形成了不规则的山脊和裂缝。如果你受到裂缝的诱惑钻进去的话,很快就会发现身后的通道在不知不觉间已经合上了,你和你的船都被困在里面,然后船周围的浮冰会越聚越多,越冻越紧,最终把你的船挤碎,此时你只能弃船上冰,然后听天由命,因为移动的浮冰不知道会把你带向何方。

南极海冰的总面积随季节而变,每年的2~3月最低,只有300万平方公里左右,9~10月最高,甚至可以达到1800万平方公里,比南极大陆的总面积还要大,所以冬季的南极大陆周围是被一大圈浮冰保护起来的,一般的船别想进来,进来的船也别想出去。夏天海冰融化,纬度较低的南极半岛失去了浮冰的保护,这才终于被人类发现了。但即使在夏季,南极大陆本身依然被浮冰保护着,这就是为什么库克和别林斯高晋都没能发现南极大陆的原因,他们是被浮冰拦回去的。前文提到的那位苏格兰海狗猎手威德尔之所以能够突破浮冰的包围进入威德尔海,原因是那一年南极气候异常温暖,浮冰很少,终于让幸运的威德尔抓住机会,创造了人类南行的世界纪录。但威德尔后来还是胆怯了,没敢再往南多走一点,因此他也没能看到南极大陆的真面目。

相比之下,罗斯船队遇到了真正的浮冰。任何一名有经验的水手都会立即撤退的,但一来罗斯指挥的那两艘船都是经过加固的三桅帆船,抗冰能力和突破能力都很强,这就好比关云长有了赤兔马,武功立刻涨了不少。二来罗斯和关羽一样都有一股不服输的劲头,为了达到目的不怕冒险,指挥军队时也是霸气十足,终于说服大家跟着他勇闯龙潭,最终打开了南极大陆的大门,自己也名垂青史。

不过,从严格意义上讲,甚至罗斯也没能看到南极大陆的真面目,他只看到了一堵冰墙,他称之为维多利亚屏障(The Victoria Barrier),但后人改称其为罗斯冰架(Ross Ice Shelf)。要想知道什么叫冰架,必须先解释一下什么叫冰盖。前文说过,雪在陆地上堆积成冰,然后顺着山谷滑下来,叫作冰川。如果冰川越积越厚,面积越来越大,已经不像一条河了,便可称之为冰原(Ice Field)。如果冰原的面积大于5万平方公里,则被称为冰盖(Ice Cap)。换句话说,冰盖就是面积非常大的冰川。地球上有两个著名的大冰盖,一个在格陵兰岛上,另一个就是南极大陆。南极大陆几乎是被一整块冰盖覆盖住的,平均厚度约为2300米,最厚的地方厚达4.7公里。全球70%的淡水都被封在南极冰盖里了,如果南极冰盖全部融化的话,将导致海平面升高60米。

冰毕竟是水变的,很不稳定,南极冰盖的四周一直在缓慢地向外滑动,但因为冰盖边缘非常厚,滑出陆地的部分并不立即崩解,而是漂在水上继续向外延伸,这就是罗斯看到的那堵100米高的白色冰墙,科学术语称之为冰架(Ice Shelf)。换句话说,冰架是冰川延伸出海的部分,它本身依然连接着冰川,但却浮在海面上,下面不和陆地接触。冰架的存在减缓了冰川的滑动速度,因此也就减缓了南极冰盖的融化速度。有迹象表明全球气候变化加速了南极冰架的崩解,所以这个领域是目前南极研究的热点之一。

如果你突破了浮冰的包围,沿着南极大陆的边缘绕行一周的话,你看到的海岸线有90%都是冰架,它就像一堵直上直下的白色城墙,把南极大陆保护了起来。罗斯爵士被眼前这堵100多米高的围墙吓住了,放弃了寻找南磁极点的打算。临走前他测量了一下自己的位置,发现身处南纬78°10′的地方,打破了威德尔18年前创造的人类南行世界纪录。

罗斯没有想到的是,纬度越高意味着距离南极点越近,他发现的这个罗斯海日后将成为人类进入南极大陆的门户,看上去高不可攀的冰墙变成了南极点赛跑的起跑线,而这块嵌入南极大陆深处的罗斯冰架最终成为人类通往南极点的一条捷径。

罗斯爵士于1843年回到英国,完成了这次耗时4年半的南磁极探险之旅。回国后他很快结了婚,并遵照老丈人的要求提前结束了自己的探险生涯,南极探险史的第二阶段也就到此为止了。此后欧洲政局又开始动荡起来,没人再关注南极了,南极探险因此又停滞了半个世纪,直到科学家们再一次站出来呼吁大众关注南极,南极探险这才进入了高潮迭起的第三阶段,一大批南极英雄终于登场亮相了。

南极英雄闪亮登场

19世纪末期是帝国主义的鼎盛时期,经过长时间的内斗,欧洲和北美大陆的格局基本定型,以英法美德为代表的欧美列强把目光转向世界其他地方,开始了疯狂的殖民地扩张运动。与此同时,科学也进入了黄金时代,地质学、地理学、生物学、物理学和化学等学科都相继做出了震惊世界的大发现。正是在这样的大背景下,第六届国际地理大会于1895年在伦敦召开,大会认为地球上大部分地区已经探索完毕,只剩下南极大陆还未被征服,因其地理位置十分特殊,对南极的探索将有助于各个科学分支的进步,因此大会敦促各国的科学学会向南极进军。于是,从19世纪末期到20世纪初期的这20多年时间里,全世界10个国家相继派出了17支探险队进入南极大陆,在取得了一系列惊人成果的同时,其过程也是极为戏剧化的,有很多英雄故事都被写成了小说甚至拍成了电影,因此南极探险的第三阶段又被称为“南极探险的英雄年代”(The Heroic Age of Antarctic Exploration),来自世界各国的南极英雄们共同谱写了人类探险史上最精彩的一章。

与前两个阶段不同的是,19世纪末期各国政府都对南极产生了一丝厌倦情绪,官员们觉得南极探险所耗费的人力财力和取得的实际成果不成比例,他们更愿意把钱投给其他领域,所以这一阶段的赞助者变成了热衷于此道的富人和慈善家。比如爆破型鱼叉的发明者弗伊就曾经资助过一支南极探险队,在挪威探险家亨里克·布尔(Henryk Bull)的带领下第二次进入罗斯海,并成功登陆,成为在“正宗”的南极大陆(相对于南极半岛而言)登陆的第一人。

1897年,比利时皇家海军的一名军官阿德里安·德·杰拉许(Adrien de Gerlache)率领一支比利时探险队进入南极海域。他一心想成为首个在南极圈内过冬的人,便一路编造假数据,把船员骗进了浮冰深处,最后不得不留在了那里。没想到长时间见不到太阳对船员的心理健康是个严重的打击,不少人都被无边的黑暗逼疯了。幸亏船上的医生强迫船员生吃海豹肉,大家这才没有死于坏血病。

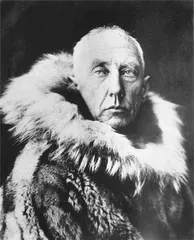

这一切都被船上的一名无薪船员看在眼里并记在心上,他知道这些经验教训自己迟早都会用得上的。此人名叫罗尔德·阿蒙森(Roald Amundsen),是南极探险史上最大的赢家。如果用《三国演义》做个类比的话,阿蒙森在南极故事中的角色相当于曹操——虽然他足智多谋,屡战屡胜,他的魏国也是最终的胜利者,但因为各种原因,他的名声在很长一段时间内并不怎么好,被很多人误以为是一个为达目的不择手段的野心家,一个大奸大恶之人。但随着更多原始记录的公开,他的形象终于被扭转了,如今大多数人都相信他是南极探险史上最杰出的实干家,一个真正的英雄。

这一切都被船上的一名无薪船员看在眼里并记在心上,他知道这些经验教训自己迟早都会用得上的。此人名叫罗尔德·阿蒙森(Roald Amundsen),是南极探险史上最大的赢家。如果用《三国演义》做个类比的话,阿蒙森在南极故事中的角色相当于曹操——虽然他足智多谋,屡战屡胜,他的魏国也是最终的胜利者,但因为各种原因,他的名声在很长一段时间内并不怎么好,被很多人误以为是一个为达目的不择手段的野心家,一个大奸大恶之人。但随着更多原始记录的公开,他的形象终于被扭转了,如今大多数人都相信他是南极探险史上最杰出的实干家,一个真正的英雄。

阿蒙森于1872年出生于挪威的一个海员家庭,为了满足母亲的愿望,小阿蒙森并没有像自己的祖辈那样急于出海,而是考进了医学院。母亲去世后,阿蒙森的本性终于得到了释放,他很快就退了学,成为一名见习海员,那年他已经21岁了,算是个大器晚成的人。

阿蒙森的偶像是挪威的民族英雄弗里乔夫·南森(Fridtjof Nansen),他是一名动物学家,也是世界公认的极地探险高手。1888年南森率领一支6人探险队成功穿越了格陵兰岛,带回了大量宝贵的科学数据。此事轰动了整个极地探险界,挪威也从一个不起眼的北欧小国一跃成为全球公认的极地探险强国。

从南极回来后,阿蒙森立即去拜会了南森,得到了后者的嘉许。在南森的鼓励下,阿蒙森买了一条排水量只有45吨的摩托艇,率领5名船员花了3年多的时间从加拿大北部穿过了北冰洋,成为首个打通西北航道的人。这次远征让阿蒙森明白了三件事:第一,探险队人数不必很多,小而精也许才是极地探险的最佳策略;第二,他从北极原住民因纽特人那里学会了很多极地生存的技巧,比如尽量不要做剧烈运动、避免出汗、海豹皮缝制的连体套头衫要比羊毛制造的分离式冬装更适合极地气候,等等;第三,他学会了如何使用狗拉雪橇,又花了10年时间苦练这门技艺,事后证明这是极地探险的最佳运输工具。

西北航道打通后,回到文明世界的阿蒙森高兴地得知挪威刚刚从瑞典人手中独立了出来。非常爱国的阿蒙森暗暗发誓一定要做几件大事,让全世界都知道挪威人的厉害。当时世界上最强大的国家就是大英帝国,这就意味着阿蒙森必须挑战富有而又强大的英国同行,这可不是一件容易的事情。

19世纪末正是大英帝国最为强盛的时期,无论是军事实力还是科学水平都是公认的世界第一。当时最热心南极探险的英国人是英国皇家地理学会的会长克莱门斯·马汉爵士(Sir Clements Markham),但他一直无法说服英国海军部出钱赞助,只能退而求其次,决定招募一批海军军官组成英国国家南极探险队(The British National Antarctic Expedition),利用来自民间的资助完成南极探险。

19世纪末正是大英帝国最为强盛的时期,无论是军事实力还是科学水平都是公认的世界第一。当时最热心南极探险的英国人是英国皇家地理学会的会长克莱门斯·马汉爵士(Sir Clements Markham),但他一直无法说服英国海军部出钱赞助,只能退而求其次,决定招募一批海军军官组成英国国家南极探险队(The British National Antarctic Expedition),利用来自民间的资助完成南极探险。

1900年,这支探险队的赞助基本到位了,恰在此时马汉爵士原本认定的队长候选人因为酗酒出丑而被迫出局,马汉迅速任命了当时年仅32岁的罗伯特·斯科特(Robert Scott)出任队长。就这样,一位此前甚至从来没有见过雪的海军上尉登上了南极的舞台。

如果再用《三国演义》做个类比的话,斯科特在南极故事中的地位相当于刘备。两人都年少成名,很早就当上了故事的主角,但最终却因为各种原因把自己的故事变成了悲剧。不过,斯科特的性格和刘备正好相反,是一个刚愎自用、嫉贤妒能的人,他的悲剧几乎可以说是他的性格造成的,这一点也成为历史研究者重点关注的话题。

斯科特于1868年6月6日出生于英国的一个中产阶级家庭,他的好几代祖先都是英国海军军官,虽然他的小商人父亲中断了这一光荣传统,但斯科特从小就立志要继承祖业,把海军当成自己的终生职业。为此他一直非常努力,21岁就当上了海军上尉。不幸的是,斯科特的父亲经营不善破了产,几年后就死了,刚满30岁的斯科特突然发现自己成了一家之主,母亲和两个未成年的妹妹都要靠他的工资生活。可是,当时英国海军已经有好多年没有打仗了,和平年代一名军人要想通过升官而提高工资是一件非常困难的事情,斯科特当了10年上尉,却仍然没有任何晋级的希望。恰在此时,命运来敲他的门了,斯科特在伦敦的大街上偶遇马汉爵士,从此他的人生轨迹就发生了翻天覆地的变化。

两人早在十几年前就认识了,当时斯科特还是一名海军士兵,因为在一次划船比赛时的优异表现而引起了马汉的注意。后来曾经有人猜测说马汉是个同性恋,而斯科特长相出众,所以才被马汉看上了。不过真相很可能没有这么简单,年轻的斯科特确实是一位上进心极强而又能力出众的青年才俊,后来的事实也证明了这一点。而当时已经年近七旬的马汉迫切需要培养一名年富力强的人继承他的事业,于是斯科特被选中了。

伦敦偶遇几天之后,斯科特去马汉家中做客并毛遂自荐,终于获得了马汉的信任。上任后斯科特立即着手招兵买马,他招募的最重要的一位助手名叫爱德华·威尔逊(Edward Wilson),此人是剑桥大学医学院的毕业生,没有任何极地经验,又曾患过肺结核,本来不适合南极探险,但斯科特一眼相中了他,将其纳入麾下。后来威尔逊成了斯科特最得力的助手,参与了斯科特领导的所有重要的探险活动。

斯科特团队里的第二位重要人物就是欧内斯特·沙克尔顿爵士(Sir Ernest Shackleton),他是南极故事里名声最好的一位大英雄,只是他出场的时间较晚,其地位很像是《三国演义》里的诸葛亮。这位孔明先生在小说已经进行了三分之一后才出场,前半辈子辅佐刘备,刘备死后这才终于能够独当一面。虽然他打赢过不少战斗,但却伐魏失败,没能赢得最重要的战役,因此在三国正史中他只是个配角。不过,他却用自己的智慧和忠诚赢得了中国老百姓的爱戴,最终成为小说版《三国演义》里当之无愧的主角。

沙克尔顿就是这样一个人,一个在西方世界家喻户晓的悲剧英雄。很多欧美游客之所以选择去南乔治亚岛旅游,就是为了瞻仰沙尔克顿曾经生活和战斗过的地方。因为行程安排的缘故,我们最先经过的地方恰好是沙克尔顿故事的终点。为了叙述方便起见,我把他的故事留到了这一章再讲。

沙克尔顿于1874年2月15日出生于爱尔兰,10岁时随家人搬到了伦敦。小沙克尔顿是个调皮捣蛋的孩子,不喜欢上课,更不喜欢考试,但他其实是个极富好奇心的孩子,特别喜欢读书,尤其喜爱诗歌,这一爱好预示着他将成为史上最“文艺”的南极探险队队长。

因为沙克尔顿总爱惹是生非,他16岁就退了学,当了一名实习海员。这段动荡的海上生活让他认识了很多不同背景的人,学会了和陌生人打交道的各种技巧。1898年,他作为一名具有船长资格证的海军军官参加了南非的布尔战争,并结识了一名上尉,后者的父亲是英国国家南极探险队的主要资助人,沙克尔顿因为这层关系进了这支探险队,从此便和南极结下了不解之缘。

换句话说,沙克尔顿并不是斯科特招募进来的,而是走后门进来的。斯科特很快就发现此人不同一般,将来一定是位帅才。但是,两人的性格却严重不合,斯科特是一个严肃刻板的领导人,执意要按照海军的方式管理这支本质上属于民间性质的团队。为了巩固他的权威,斯科特甚至在马汉的帮助下炒掉了原本安排上船的一位科学家领队,自己成为这支探险队唯一的领导人。沙克尔顿则是个生性随和的人,和任何人都相处得很好。因为斯科特权力大,沙克尔顿不得不接受了斯科特的安排,但他私底下一直以自己的方式对待船员,大家都很喜欢他。斯科特明知有这样一位助手担当润滑剂其实是一件很好的事情,但他却不能容忍有人威胁到他的权威,因此他和沙克尔顿这位探险队的第三号人物面和心不合,只是出于礼貌而没有正式翻脸。

至此,南极探险史上的主要人物均已出场,下面就要看他们表演了。

小试牛刀

小试牛刀

离开南乔治亚岛的第二天,“海精灵号”继续行驶在斯科舍海(Scotia Sea)上,向着南极半岛的方向前进。探险队长安雅召开了一次全体大会,向大家宣布了南极半岛的行程。由于我们在南乔治亚岛耽搁了一天,再加上前方有邮轮报告说南极半岛周围的海冰依然很多,登陆的可能性很小,因此安雅决定放弃几个原定的登陆点,只在南极半岛的岛尖上登陆一次,把更多的时间花在南设得兰群岛上,其中包括对中国长城站的访问。

听到这个安排,船上立刻就炸了锅,有几名中国游客当场提出抗议,认为船方违背了协议,没有尽力满足游客的要求。甚至还有人散布小道消息,说船方为了省油,这才不愿意继续南行。这个解释实在是太具有中国特色了,安雅解释了半天仍然说服不了那几个中国游客,双方几乎要吵起来了,最后还是安雅妥协了。她再次改变计划,宣布“海精灵号”将一路向南,直到浮冰把我们拦住为止,为此她甚至决定放弃长城站,结果又引来另一批中国乘客的不满。

这场冲突从某种角度看很像是一次海上哗变,只是没有动武而已。远洋船是个很特殊的环境,所有乘客都只能一起行动,没有第二种选择,这就是为什么船长是个非常重要的角色,他一定要有很高的威望,大家都必须心服口服才行,否则很容易出乱子。

现在看来,这场争论本质上就是旅游体验和个人纪录之争。安雅更看重前者,她希望给游客们提供更好的旅游服务,而一部分游客追求的是后者,他们更看重自己的纬度坐标,这样回去以后就更有的说了。其实我们这次连南极圈都进不去,这个纪录是无论如何也拿不出手的,但即便如此,仍然有很多人希望能把小旗插到尽可能南的地方,把朋友们比下去。由此可见个人纪录对某些人而言是一件多么重要的事情,相互攀比乃是人类社会共同的本性,每个人都希望自己成为某个领域的第一名,古今中外莫不如此。

“海上哗变”平息下去之后,探险队里的历史学家克里斯蒂安继续为大家上课,接着讲述南极英雄们的故事。1901年8月,南极故事中的“刘备”斯科特驾驶全世界第一艘专门为高纬度探险而设计建造的带有蒸汽动力的三桅帆船“发现号”(Discovery)驶出英吉利海峡,开始了他的第一次南极探险之旅。三副沙克尔顿名义上负责仓储物资的管理,但他的主要任务是负责船上的娱乐工作,可算是物尽其用。这艘船上一共有50多名水手,其中只有很少的几个人有极地经验,但这支“乌合之众”在几位卓越领导人的带领下竟然一路过关斩将,顺利地进入罗斯海,并在麦克默多湾(McMurdo Sound)抛锚。队员们在罗斯岛上搭建了一座小木屋作为过冬营地,这就是后来很多南极探险队的起点。这座“发现号小屋”至今仍然完好地保留着,成为南极探险史上最珍贵的文物。美国也在这附近选了块地方,建造了目前规模最大的南极科考站麦克默多站。

探险队在南极越冬期间,有一名队员掉进冰窟窿里摔死了,但随船而来的科学家们做了不少有意义的工作,沙克尔顿还编辑出版了南极大陆的第一份报纸《南极时报》(South Polar Times),应该说是圆满完成了任务。但斯科特并不满足,他突然萌生了征服南极点的念头,并把这个想法偷偷告诉了威尔逊。如果你想知道这件事有多难,那就请先在地图上画一个圆圈,把整个中国大陆全都包在里面,然后从圆上的任意一点走到圆心,其间不但找不到任何食物补给,还要忍受零下50℃~60℃的严寒,以及超过12级的暴风!另外,就在这次探险途中,斯科特首次发现了平均海拔超过3500米的南极高原,南极点就在这高原之上。也就是说,要想征服南极点,还要在最后的冲刺阶段克服高原反应,其难度可想而知。

更糟糕的是,斯科特事先并没有打算征服南极点,准备工作严重不足。比如他虽然带了不少雪橇狗,但却几乎没怎么练习过操纵狗拉雪橇,严重缺乏实战经验。再比如,探险队员穿的是帽子和衣服分离的羊毛衫,结果发现南极最可怕的是风,因为风会从脖子里灌进来,再厚的羊毛衫都不管用。更糟糕的是,斯科特一直以英国绅士的标准要求自己,过分相信人的精神力量,对动物则有一种近乎迂腐的同情心。比如,他不喜欢杀海豹,一直坚持靠饼干充饥,结果全体队员都患上了坏血病,最后还是队医强迫大家生吃海豹肉,这才没有全军覆没。再比如,他一直不喜欢狗拉雪橇,坚信用人力来拉运物资才是最能体现绅士精神的做法,但人一用力便会出汗,汗水结冰后的结果可想而知。

虽然难度很大,但那时地球的大部分地区都已被人类征服,南北两个极点就成了人类探险史上最重要的两座王冠,人人都想将其戴在自己的头上。斯科特的主要任务虽然是南极科考,但他也禁不住创纪录的诱惑,决定冒险一试。威尔逊支持斯科特的想法,但他坚持再带一个人,于是人缘超好的沙克尔顿就被选上了。

虽然难度很大,但那时地球的大部分地区都已被人类征服,南北两个极点就成了人类探险史上最重要的两座王冠,人人都想将其戴在自己的头上。斯科特的主要任务虽然是南极科考,但他也禁不住创纪录的诱惑,决定冒险一试。威尔逊支持斯科特的想法,但他坚持再带一个人,于是人缘超好的沙克尔顿就被选上了。

1902年11月2日,在准备极不充分的情况下,斯科特、威尔逊和沙克尔顿组成的三人冲刺小组整装出发,开始了人类历史上第一次征服南极点的尝试。他们克服了种种困难,最终走到了南纬82°17′的地方,创造了当时的世界纪录。虽然那里距离南极点只有850公里了,可三人的给养都快用光了,所带的22条狗也全都死了,他们不得不原路返回。回程途中三人全都患上了雪盲症,沙克尔顿还得了严重的坏血病,差点死在路上。回到了营地之后,斯科特坚决要求沙克尔顿中止探险提前回国,但后来有不少人相信这一决定与其说是因为沙克尔顿的病情(他吃了几顿生海豹肉之后就好了),不如说是因为两人的关系出现了裂痕,斯科特找了个借口惩罚了沙克尔顿。

虽然没能征服南极点,但回到英国后的斯科特还是被当成了民族英雄,获得了无数荣誉。他被提升为海军舰长,受到了英王乔治七世的接见。他将探险过程写成书(略去了不少对他不利的情节),出版后受到狂热追捧。他娶了雕塑家凯瑟琳(Kathleen)为妻,后者是著名雕塑家罗丹的学生,同时也是英国文艺界有名的交际花,和画家毕加索、剧作家萧伯纳和舞蹈家邓肯等著名艺术家过从甚密。有不少人认为凯瑟琳嫁给斯科特属于“下嫁”,但凯瑟琳有很浓的英雄情结,一心想嫁给一位真正的英雄,只有这样她心目中的浪漫人生才会完美,这就是为什么凯瑟琳极力支持丈夫加入南极点赛跑,还通过自己的魅力为丈夫拉来了不少赞助。最终凯瑟琳如愿以偿,把斯科特培养成了一位世界级的英雄人物,还和他生了一个英雄儿子,这是后话。

相比之下,沙克尔顿就不太如意了。不管原因如何,中途退出总不是一件光彩的事情。回到英国后沙克尔顿心灰意冷,改行做了记者,甚至还做过几年投机商人。但他内心中对于南极的渴望最终还是战胜了理智,他运用自己的个人魅力从几个商界大佬那里筹措到一笔钱,组织了一支属于自己的南极探险队。这次他干脆不再用科考当幌子了,公开明确地提出此次南极之旅的最大目的就是征服南极点和南磁极点,科考只是副业。

现在想来,个中道理不难理解。沙克尔顿和斯科特都不是科学家,科考对于他俩来说都是为达到个人目的而找的借口而已,而他俩的个人目的是一样的,都是创造世界纪录并名垂青史。可以想象,斯科特听说了沙克尔顿的计划后非常不满,坚决要求沙克尔顿不得使用罗斯岛营地,理由是罗斯岛是他个人的领地,别人无权占用。这是个毫无道理的要求,凭空给沙克尔顿增添了很多麻烦,但沙克尔顿犹豫了半天后居然同意了,所谓“英国绅士风度”在这件事上表现得淋漓尽致。

1908年1月1日,沙克尔顿驾驶的一艘已有40年船龄的三桅捕鲸船“猎人号”(Nimrod)从新西兰出发,开始了他的第二次南极探险之旅。这一次他改变了斯科特的管理方式,和船员们吃住在一起,有什么事都和大家商量,很快赢得了大家的喜爱和信任,被船员们戏称为“老板”。1个月后“猎人号”顺利进入罗斯海,但由于天气恶劣和冰架崩塌等原因,沙尔克顿根本找不到其他合适的营地,最后不得不违背了自己的诺言回到罗斯岛,在距离斯科特营地30多公里的罗伊兹角(Cape Royds)安营扎寨。此事被曝光后再次遭到英国探险界的集体诟病,这些人全然不考虑南极的特殊性和征服南极点的困难程度,再一次为我们演示了什么叫作“英国绅士风度”。

在南极越冬之后,沙克尔顿把探险队分成了南北两队,北队前往寻找南磁极点,最终3名探险队员于1909年1月16日成功抵达,把这项桂冠留在了英国。沙克尔顿本人则亲自率领南队向南极点进军,由此可见在他心目中南极点比南磁极点要重要得多。由于目标明确,这一次他走得比斯科特更远,但他仍然犯了不少和斯科特同样的错误,比如他也不相信雪橇狗,而是把宝都押在了几匹从中国东北买来的西伯利亚矮种马身上,结果证明马不适合南极环境,死的死伤的伤,最终他只能用人力来拉运物资,效率极低。即便如此,他还是凭借顽强的毅力一直走到了南纬88°23′的地方,距离南极点只有180公里了。

但在此时,沙克尔顿领导的4人冲刺小组已经筋疲力尽,剩下的粮食也不够吃了。摆在他面前的只有两个选择,一个是放弃虚弱的同伴,带领身体好的人继续南进,争取戴上南极点桂冠。另一个选择就是放弃南极点,大家一起撤退。他最终选择了后者,4人全都活着回到了营地。事后统计,在124天的时间里,这4个人一共走了2690公里,个中艰辛已经无法用语言来形容了。

沙克尔顿夫人艾米丽(Emily)后来回忆说,沙克尔顿对于自己的选择并没有太多遗憾,他对夫人说:“我想你宁可要一头活驴也不会要一头死狮子吧?”艾米丽的回答是:“对我而言,是的。”

回程途中发生的一件事很能说明沙克尔顿的品德。由于吃了变质的马肉,4人患上了严重的痢疾,躺在帐篷里奄奄一息。在这生死悬于一线的情况下,沙克尔顿把本属于自己的一块能量饼干强行塞给了患病最严重的弗兰克·瓦尔德(Frank Wild),此人曾经在斯科特的“发现号”上干过,和沙克尔顿结下了深厚的友谊。他后来在日记中写道:“我觉得这个世界上没有人会理解这(块饼干)是多么大的慷慨和善心,我向上帝发誓我永远不会忘记,再多的钱也买不了这块饼干。”

瓦尔德后来成了沙克尔顿一生中最可靠的帮手,两人联手导演了南极探险史上最壮丽的篇章——“坚忍号”探险,那次探险留下来的一块类似的能量饼干在2001年拍出了7600英镑的天价。那次探险究竟发生了什么,使得一块饼干都能值那么多钱呢?请看下文见分晓。 阿蒙森探险南极罗斯