银河系与太阳系,还有我们自身:与未来一道而来的危险

作者:苗千我们的安全感从何而来?是来自稳定的家庭、熟悉的社区,还是一份工作合同,或是值得信赖的社会福利?我们又会在什么时候感到危险?是独自在夜里行走在陌生城市的街道时,或者纯粹来自一份不祥的预感?有时我们甚至会因为对自己的生活环境过分熟悉而感到厌烦,从而忘记自己是生活在宇宙中一个绝无仅有的蔚蓝色的行星之上——这个行星与星系中恒星的距离适当,恰好可以存在液态水,行星表层又存在着丰富的有机物和矿产资源,不仅可以使生命出现,更使智慧生物可以制造出先进的工具。人类可以说是地球几十亿年历史上最大的幸运儿。以地质学和考古学研究的结果看,人类作为地球上几番生物进化的佼佼者,建立了这个星球上,甚至可能是宇宙中前所未有的高度文明。

澳大利亚内陆红土沙漠地区,被美国航空航天局科学家称为地球上最像火星的地方。100年前的澳大利亚内陆是一片伊罗曼加海,随着地球气候的变化,海水渐渐退去干枯。黄铁矿开始释放硫磺酸,地表被大规模侵蚀

澳大利亚内陆红土沙漠地区,被美国航空航天局科学家称为地球上最像火星的地方。100年前的澳大利亚内陆是一片伊罗曼加海,随着地球气候的变化,海水渐渐退去干枯。黄铁矿开始释放硫磺酸,地表被大规模侵蚀

但即使成了地球的主宰,人类的历史仍是一部与危险共存的历史,人类的未来也必将永远伴随着各式各样的危险。科学发展开拓了人类的眼界,也让人类前所未有地意识到自己所面对的危险和潜藏在黑暗之中的种种不确定。地球上不计其数的动物会仰望星空,唯有人类会产生出探索星空的愿望,并且明白星空中所蕴含的危险。我们所熟悉的家园同样难以预测,在这个行星几十亿年的历史中,各种生命形式不断地出现、演化,又不停地被无情灭绝。人类想要摆脱最终被灭亡的命运,唯一的出路可能正是离开地球。

回望2016年,或许多少会让人感到些沮丧。全球化发展的进程在这个年份上似乎停顿了一下,让人有些看不清方向。一些更加敏锐的人似乎已经感受到某种动荡的前兆,他们甚至会把时局与100年前全世界民族主义情绪高涨,最终导致前所未有的世界大战的情形相类比,不同之处在于此时的人类已经拥有了足以毁灭自身的核武器。

换一个角度来看,无论是核武器的威胁还是全球变暖可能造成的影响,对于有40多亿年历史的地球来说都不成问题,真正有危险的,是生活在地球表面的生命。在地球上超过一半以上物种消失的大灭绝就曾经发生过5次,最近的一次发生在6600万年以前,以地球的时间尺度来看恍如昨日——频繁的火山活动,气候变化,小行星的撞击,或是其他一些目前尚不清楚的原因使当时地球上76%的生物消失。

2012年11月27日,英国南极考察局、荷兰皇家海洋研究所、美国国家海洋和大气管理局以及其他研究机构发现,燃料燃烧以及二氧化碳排放增加导致的海洋酸化,对软体动物的生存构成越来越大的威胁。图为南极海蝴蝶

2012年11月27日,英国南极考察局、荷兰皇家海洋研究所、美国国家海洋和大气管理局以及其他研究机构发现,燃料燃烧以及二氧化碳排放增加导致的海洋酸化,对软体动物的生存构成越来越大的威胁。图为南极海蝴蝶

在亿万年间曾经数次毁灭地球生命的危险如今仍然威胁着我们,与之前不同的是,如今人类还面临着额外的危险,那就是我们自身,人类在20世纪第一次掌握了可以毁灭自身的武器,不断发展的科学技术也正如双刃剑,有可能威胁到人类的安全,或许地球上第六次物种大灭绝正是由此开始。在未来再一次开始显得有些迷茫的21世纪,梳理一下我们所面临的各种危险,或许可以帮助我们更清楚地认识自己。

暗物质、超新星与伽马射线:银河系的危险

银河系只是宇宙中数以千亿的星系中普通的一个,正如人类生存所依赖的太阳,也只是银河系中数以千亿的恒星中无奇的一个。人类早就意识到了银河的存在,因为在夜空中它如一条由星星组成的细长的河流,因此得名。只是古人不曾意识到,我们自己也居住在这银河之中,并且如其他所有星系一样,银河系中也充满了不可预知的危险。

暗物质

多年来人类探索暗物质的研究始终进展不大,世界众多或埋在地下深处,或设在太空中的花费巨大的暗物质探测实验大多都空手而归。从20世纪30年代起,天文学家在进行宇宙观测时通过引力作用发现了暗物质存在的证据,但几十年过去了,人类至今仍然不知道暗物质最基本的构成方式和运动规律。除了建立各种理论模型和假说,人们至今只是通过观测,确定了暗物质占到全宇宙的26.8%,同样显得扑朔迷离的暗能量占到宇宙的68.3%,而我们能够感知到的普通物质则仅占到宇宙的4.9%。目前暗物质与暗能量研究已经成为宇宙学研究中最热门的两个课题,这也给理论物理学家们提供了充分发挥想象力的空间。

2012年11月17日,日本空间防卫协会主席Noritsugu Takahashi为孩子们讲解望远镜的工作原理

2012年11月17日,日本空间防卫协会主席Noritsugu Takahashi为孩子们讲解望远镜的工作原理

随着暗物质探测的一再受挫,有理论物理学家认为暗物质可能根本就不存在,我们之所以会以为有暗物质,是因为我们对于宇宙的理解有误,人类需要重新认识引力作用,如果我们对目前的宇宙模型进行某种修正,就完全可以消除其中暗物质的因素。但哈佛大学的理论物理学家、被认为最有可能获得诺贝尔物理学奖的女科学家丽莎·蓝道尔(Lisa Randall)不这样想,她认为暗物质确实存在,而且它的存在还可能威胁到了地球的安全,6600万年以前恐龙的灭绝可能正是与暗物质有关——她为此还写了一本介绍物理学的畅销书《暗物质与恐龙:宇宙中惊人的关联性》(Dark Matter and the Dinosaurs:The Astounding Interconnectedness of the Universe)来阐述自己的观点。

扁平圆盘形状的银河系,宽度大约有13万光年,在圆盘中心的厚度则大约是2000光年。太阳系在这个圆盘的边缘,围绕着银河系进行“公转”,大约每2.5亿年会绕行银河系的圆盘一周。这种公转还伴以上下的波动,大约每3000万年会穿越一次银河系的圆盘。问题在于,银河系的圆盘可能同样也是暗物质聚集的区域。虽然暗物质与普通物质并不经常发生相互作用,即使穿越暗物质,地球生物也可能无知无觉,但是暗物质的引力作用对于太阳系和地球的影响却不可忽视。

蓝道尔教授认为,每3000万年穿越一次银河系的暗物质,由于引力的作用,很可能会牵引太阳系边缘的彗星和小行星进入太阳系内部,最终撞击地球。不仅如此,暗物质在穿越地球的核心区域时,引力作用同样会直接作用于地球,大幅度提高地球内部的温度,从而导致更加剧烈频繁的火山爆发、磁极翻转、海平面上升——所有这些因素加在一起,就足以造成地球生物的周期性灭绝。

超新星爆发

从某种意义上来说,我们都是超新星爆发的产物。在宇宙中,氢、氦两种元素占到普通物质总量的98%,但仅凭这两种元素无法形成地球上丰富复杂的生命,甚至无法形成地球。宇宙中大多数比氧元素更重的元素,都是来自超新星爆发,太阳系中富含金属元素,可能也正是源于在太阳系形成之前,附近的几次超新星爆发。但是在太阳系形成之后,远离超新星爆发,可能正是地球上的生命得以存在的关键因素。因为一次足够近的超新星爆发,就足以毁掉整个太阳系。

超新星爆发是恒星的爆炸。在双星系统中当一颗碳氧白矮星从它的伴星那里不停地获取质量,达到某一个极限时,白矮星就会发生超新星爆发;当一颗恒星走到生命的尽头,自身的核燃料燃烧殆尽,它的质量会开始向恒星中心转移,直到中心的物质密度过高,无法承受自身引力时,也可能发生超新星爆发。人类观测到的超新星爆发大多发生在银河系之外,在银河系内,可能是由于宇宙尘埃的阻碍,反而不容易观测到超新星爆发。上一次还是由德国天文学家约翰内斯·开普勒(Johannes Kepler)在1604年观测到了在银河系内部发生的超新星爆发,当时那颗位于蛇夫座的超新星距离地球1.3万光年。

超新星对于人类的天文学研究有重要意义,天文学家通过观测某种特殊的超新星来判断一些遥远的天体与地球的距离,它们因此被称作“标准烛光”(standard candle)。但超新星爆发并不一定总是发生在远离地球的地方:地球上本没有一种铁的同位素“铁-60”,只在月球土壤中发现过这种同位素,但是在1999年,一些物理学家在大约500万年以前形成的地球地层中发现了大量的铁-60同位素,这说明大约在700万年和200万年之前,有两次距离地球大约320光年的超新星爆发的产物到达了地球。如果超新星爆发距离地球更近一些,就可以产生大量的高能宇宙射线,在到达地球时与大气层中的分子相撞,产生出的粒子会伤害人类的细胞和DNA,造成基因突变,增加人类患癌症的风险,更多的宇宙射线则足以摧毁地球的臭氧层,并且改变大气层的化学成分,带来更大的危险。

根据天文学家估计,在过去的1100万年里,在距离地球420光年以内的范围里曾经发生过20次超新星爆发,这些爆发足以在地球上留下化石痕迹,并且可能对于生物的进化产生影响。尽管目前还没有任何证据证明超新星爆发促成了地球上的任何一次物种灭绝,但是根据估算,如果在地球30光年以内的范围里发生超新星爆发,足以对地球生物造成灭绝性的后果。幸运的是,在这个范围内并没有太多恒星足以对地球造成威胁。

伽马射线爆发

在宇宙中论起天体活动的激烈程度,和伽马射线爆发相比,超新星爆发只能算是小巫见大巫。天文学家们时常可以监测到宇宙深处发生的伽马射线爆发,从持续几微秒到几小时,时间和强度各不相同。造成伽马射线爆发的原因可能各不相同,有些是因为恒星爆炸造成,也有些超强伽马射线爆发的原因至今不明。同样幸运的是,这些天体活动也都距离地球极为遥远。

当质量极大的恒星到了生命尽头,它的内部会塌缩为黑洞,同时会在恒星两极喷射出能量极高、方向性极强的伽马射线。电脑模拟显示,即使是在数千光年之外的一次伽马射线爆发射向地球,也可能导致地球大气层的臭氧层消耗,大气层中化学成分改变,酸雨和气温大幅降低。有科学家认为,在银河系的一个悬臂上,一次距离地球6000光年的伽马射线爆发可能就是造成4.4亿年前地球上85%的海洋生物消失的奥陶纪-志留纪灭绝事件发生,地球随后进入冰河期的主要原因——问题在于小行星撞击也有可能导致同样的后果,而且在地球也曾经有过没有发生物种大灭绝的冰河期。

伽马射线爆发一旦袭击地球,对于海洋生物的影响可能会非常严重。最初到达的伽马射线可能会剥离空气分子中的电子,这些自由电子进而会激发其他空气分子发射出紫外线。在实验中,伽马射线爆发所激发的紫外线可以穿透75米的纯净海水,摧毁一种海洋浮游植物进行光合作用所必需的酶。海洋中进行光合作用的浮游植物不仅消化了大气层中大量的二氧化碳,也是海洋食物链中的重要一环,如果这些植物消失,所有海洋生物都会面临灭绝的危险。

稍微令人感到安心的是,在银河系中并不经常发生伽马射线爆发,原因之一可能是银河系是一个富含金属元素的星系,而伽马射线爆发经常发生在缺少金属元素的环境中。目前,有很多天文学家正饶有兴趣地关注着距离地球8000光年之外的一颗正在演化的大质量沃尔夫-拉叶星(Wolf-Rayet star)“WR 104”。这个在1998年被人类发现的天体处于一个双星系统中,天文学家们认为它在50万年之内随时都有可能发生超新星爆发,并造成伽马射线爆发。恒星爆炸时会在两极形成喷流,而它所处的角度有可能对地球造成危害。

有些电脑模型显示,地球每10亿年可能就会遭受一次强烈的伽马射线爆发,但是地球在短期内遭受伽马射线爆发袭击的可能性微乎其微。美国航空航天局利用费米伽马射线空间望远镜进行研究的天体物理学家大卫·汤普森(David Thompson)曾经形容地球被一次强烈的伽马射线爆发袭击的可能性,大概相当于他在自家的衣橱里发现一只北极熊——这种可能性虽然存在,但是并不值得太过担心。

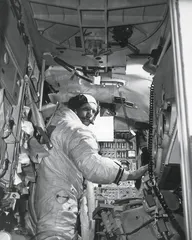

美国物理学家路易斯·阿尔瓦雷茨在实验室中准备用于探测放射性的盖革计数器

美国物理学家路易斯·阿尔瓦雷茨在实验室中准备用于探测放射性的盖革计数器

太阳系内部,并不平静

地球是太阳的第三颗行星,它已经在太阳系内部围绕太阳运转了40多亿年。虽然不时会有太阳系边缘的彗星、小行星,或是其他天外来客闯入,总体来说太阳系内部是宇宙中少有的安全区域。人类曾经认为太阳系内天体的运转就如机械表一样易于预测,稳定不变,但随着对太阳系的理解越来越深,我们越是发现居住在太阳系的种种不确定和危险因素。

小行星撞击

太阳系位于银河系的边缘地带。我们站在太阳系内第三颗行星地球的表面仰望星空,扁平圆盘状的银河在夜空中就显现为一条玉带,这就是我们所居住的星系。太阳系内部唯一的恒星太阳对于人类的生存可以说至关重要又恰到好处,它比银河系中最常见的红矮星更大更明亮,而又不至于太大而导致过热和燃烧过快。太阳系在银河系圆盘中的边缘位置也正是生命可以存在的关键因素之一,这让地球可以更少受到宇宙中激烈天体活动的影响,有一个相对稳定、平缓的环境。

星系边缘的宇宙环境要比星系中心平静得多。银河系中心的超巨型黑洞Sagittarius A*利用自身引力维系着整个星系,在黑洞周围,银河系内最明亮的区域,也正是整个银河系中最危险的地方。除了任何接近中心的物质都可能被吸进黑洞之外,在黑洞周围还充满了各种致命的辐射,这个区域中气体的密度正在逐渐升高。根据宇宙学家的预测,几亿年后最终会在黑洞周围形成大量的恒星,并发生大量的超新星爆炸,随后又会有大量的物质进入黑洞,并随之发出剧烈的辐射——这种以大约5亿年为一周期的激烈的循环往复使得在银河系的中心区域根本没有生命形成的可能。

但地球上暂时的安静也并不代表永久的安全,在地球40多亿年的历史中,曾经数次遭受来自宇宙的灭顶之灾,多次生物大灭绝都可能与此有关。地球上的生物是由其周围的环境和气候所塑造,而地球的环境,则是由更为伟大的足以造成地质变迁的力量所塑造。这种力量,可能来自足以促使火山爆发的地心,也可能来自太空,其中来自太空中小行星(或巨型陨石)的撞击是人们能够想象的最为惨烈的情况。

在1980年,诺贝尔物理学奖得主路易斯·阿尔瓦雷茨(Luis Alvarez)和他的儿子在进行地质研究时,发现在白垩纪与第三纪交接的地层中铱元素的含量远远高于正常标准,于是他做出了一个惊人的猜想:恐龙可能是因为地球受到一个巨型陨石的撞击而灭绝的。这个猜想随后有了越来越多的证据支持,当年撞击形成的陨石坑1991年也终于在墨西哥被发现,这些富余的铱元素正是来自这个毫无征兆撞击地球的巨型陨石。

这颗直径大约为10公里的巨型陨石轻松突破了地球大气层的防护撞入地壳,不仅可能在当时造成了附近的地震和海啸,它撞击的能量相当于上百万颗氢弹爆发,可能还引发了全球性的野火。撞击所激起的灰尘遮蔽住阳光,造成短时间内全球温度骤降,使得本来就已经式微的恐龙最终灭绝。

人们更关心的问题在于,是否还会有某颗小行星或巨型陨石撞击地球,造成人类的灭亡?长远来看,这只是个时间问题。地球大气层可以阻挡住大多数的小型陨石,使它们在进入大气层时发生燃烧,不会对地表造成太大伤害,但是面对巨型陨石时则毫无办法。人类对于这样的灭顶之灾或许还没有解决的办法,但是如果真的有一个巨型陨石逼近,人类起码不会如恐龙一样无知无觉。位于东京的非营利组织“日本空间防卫协会”(Japan Spaceguard Association)随时都在监视着地球附近的小行星,除此之外,美国航空航天局空气动力实验室的“近地物体项目”(Near Earth Object Program),也专门监视在地球附近的小天体运行情况。

目前这个项目已经发现了地球附近的1.5万个小行星,这个数字还在以每周30个的速度增长。第1.5万个近地小行星被命名为“2016 TB57”,它在2016年10月13日被发现。当这个只有几十米宽的小行星在2016年10月31日飞临地球时,它与地球的距离只相当于地球和月球距离的5倍。

起码现在我们还不用太过担心。美国航空航天局行星防御官员林德利·约翰逊(Lindley Johnson)表示,在未来100年里地球受到来自小行星的威胁并不大,我们已经发现了附近大多数较大的小行星,而较小的小行星对于地球并没有太大威胁。当然不是所有人都同意美国航空航天局科学家的观点,同样对小行星探测充满兴趣的前微软首席技术专家内森·迈尔沃尔德(Nathan Myhrvold)就认为美国航空航天局用于探测近地小行星的一些望远镜精确性不够,可能导致获得数据的误差过大,而利用不同的电脑模型进行模拟也可能得出完全不同的结果。

星际尘埃

有很多种可能会造成全球性的气温降低,进而导致生物大规模灭绝,遮挡阳光的尘埃并不一定来自地球,也可能来自宇宙。宇宙尘埃中可能并不是充满小石块和冰块,可能更像是烟雾般,布满从只有几个分子大小到只有0.1毫米大小的小颗粒。太阳系自身以每秒220公里的速度在宇宙空间中穿行,而宇宙空间绝非如人们所想象的那样空旷,一旦遇到星际尘埃,有可能意味着人类的灾难。

天文学家们在新生恒星的周围通常会发现较多的星际尘埃,这些尘埃本身是构成行星的重要材料,它们对于人类可能造成的影响远不止遮挡住天文学家们观测天体时的镜头。宇宙尘埃本身也是宇宙中物质循环的一个环节。超新星爆发所产生的物质会由于引力原因逐渐聚集在一起,越聚越多,最终形成恒星和行星组成一个星系。当恒星逐渐死亡时,可能又逐渐变为红巨星,在整个星系中产生出宇宙尘埃,最终又发生超新星爆炸,重新孕育新的恒星的诞生。

太阳系内部的行星之间也分布着一些尘埃。1967年,美国航空航天局的“水手4号”飞行器(Mariner 4 spacecraft)在地球附近的宇宙空间中飞行,不慎进入到一小片行星间的尘埃之中。在短短45分钟的时间里,它就受到众多小石块的攻击,使飞行器受到损伤,并被改变了运行方向。太阳系内部这些浓厚的尘埃,大多数是由太阳系内的彗星产生的,也有些是由小行星之间相互撞击产生,这有可能威胁到宇航员的安全,把它们尽可能地标记出来对于人类在太阳系内的旅行至关重要。但如果整个太阳系都进入到一片巨大的星际尘埃之中,一切都将显得徒劳。

英国天文学家威廉·麦克雷(William McCrea)在1975年就提出了这个观点,如果地球穿越宇宙中的一片星际尘埃带,将意味着重新回到冰川世纪。美国天文学家米切尔·博戈尔曼(Mitchell Begelman)和英国天文学家马丁·里斯(Martin Rees)也指出,如果真的发生这种情况,由于臭氧层被耗尽,太阳的紫外线光将毫无阻碍地到达地面,造成地球生物的灭绝。有科学家猜测,地球上曾经发生的数次生物大灭绝中,有几次都可能和地球穿越宇宙空间的尘埃带有关。

第九行星

美国加州理工学院的天体物理学家麦克·布朗相信他发现了关于太阳系中还存在着一个巨大的第九行星的新证据

美国加州理工学院的天体物理学家麦克·布朗相信他发现了关于太阳系中还存在着一个巨大的第九行星的新证据

太阳系中的危险还不止于此,因为它自身并不处在一个稳定不变的状态,人类目前对于太阳系的了解也还远远不够。关于太阳系,有两个流传甚广的猜想或传说,始终困扰着天文学家,想要验证这两个猜想或传说的真伪并不容易,因为这可能恰好超出了现代天文学的观测能力,而它们又都与地球的安危息息相关。

“涅墨西斯”(Nemesis)是希腊神话中冷酷无情的复仇女神的名字,在天文学中,这个名字同样有一个不祥的意味。涅墨西斯星是人们想象中太阳的一颗非常暗淡的红矮星或褐矮星伴星。在想象中它与太阳的距离时远时近,每次当它靠近太阳,带来的可能会是冷酷无情的死亡。

天文学家们设想出涅墨西斯星的存在,是为了解释地球上周期性的生物大灭绝。在1984年,加州大学伯克利分校的物理学家理查德·马勒(Richard Muller)提出设想,距离太阳1.5光年之外的一颗红矮星可能就是地球上的生物大约每2600万年就发生一次灭绝的主要原因。之后也有人设想,这颗太阳伴星的运行轨道受到太阳的影响,光芒也非常黯淡,因此无法被人类所观察到,它的质量可能也很小,只有木星的几倍。

天文学家怀疑涅墨西斯星有可能会影响到太阳系边缘的奥尔特星云。如果这颗假想中的红矮星每2600万年接近一次奥尔特星云,那么受到它的影响,奥尔特星云中巨大数量的冰块就有可能融化,然后会如羊群般被驱赶到太阳系的内部,从而使地球受到意外袭击的概率大大增高。出于同样的道理,在太阳系边缘柯伊伯带中众多的小行星和石块也可能受到涅墨西斯星的影响,周期性地进入太阳系内部袭击地球。

实际上,这颗别名为“死星”的太阳伴星更可能只是存在于人们的想象中。从1997到2001年,天文学家们在“2微米全天巡天”(Two Micron All-Sky Survey)项目中,花了4年时间在美国和智利利用两台望远镜在红外频段观测全部的天空,他们在太阳系之外发现了173颗褐矮星,但是这些暗淡的星星都距离太阳系太远,不可能成为太阳的伴星。

相比于想象中的涅墨西斯星,另一个关于太阳系的猜测正越来越成为天文学研究的热门话题,一旦被证实,它可能给地球带来类似的威胁——这就是关于太阳系内的第九行星。

美国天文学家克莱德·汤博(Clyde Tombaugh)在1930年发现的冥王星,成为太阳系的第九颗行星。到了2006年,冥王星因为不符合国际天文联合会制定的行星标准而被降格为矮行星,从此太阳系中行星的数量又回到了8颗,但是关于太阳系中神秘的“X行星”的传说,始终流传在天文学家之间。最近,天文学家们找到了太阳系内一颗遥远且巨大的“X行星”可能存在的最新证据。

美国天文学家克莱德·汤博为了完成行星研究推迟了自己的大学教育,他在1930年发现了冥王星

美国天文学家克莱德·汤博为了完成行星研究推迟了自己的大学教育,他在1930年发现了冥王星

2003年以来,天文学家们陆续发现柯伊伯带中一些小天体的运行轨道不仅狭长还经常出现变化,而且它们与太阳系的平面呈现出一个夹角。在这个区域,太阳和其他大行星的引力作用非常微弱,它们更有可能是受到了其他因素的影响。2016年1月,加州理工学院的两位行星科学家麦克·布朗(Michael Brown)和康斯坦丁·巴特金(Konstantin Batygin)发表论文,报告他们通过计算机模拟,认为在太阳系的边缘可能还存在着一个巨大的“X行星”(或称“第九行星”)。这颗巨大的行星质量可能达到地球的10倍,大约每1.5万年绕行太阳一周,它与太阳之间最近的距离会是地球与太阳间距离的200倍。据猜测,这颗行星可能是在太阳系形成的早期,因为行星之间的相互撞击,从太阳系内部被撞到边缘,从此沿着一条漫长的轨道缓慢运行,但是它巨大的质量可以影响到太阳系边缘一些天体的运行轨道。

每到夜里,地球上无数的望远镜都指向夜空,很多天文学家和天文学爱好者都希望能够发现假想中的第九行星。第一个发现这颗行星的人固然会名留青史,但是这颗行星如果真的存在,它距离太阳时远时近的运行轨道也有可能把柯伊伯带的小行星、石块和冰块牵引到太阳系内部,给地球带来巨大的危险。

人类,那些不可思议的创造以及代价

人类是一种始终有着某种自毁倾向的物种,最糟糕的是,现在人类也具有了自毁的能力。人类凭借进化的优势,创造出了迄今为止地球上最辉煌的文明。出于对世界的好奇和无与伦比的勇气,人类完成了对这个星球从高山到平原、河流,从天空到海洋的探索;人类凭借自身的智慧,可以预测日月星辰的变化,又发现了原子的奥秘,可以辨认出构成事物最基本的元素,地球上其他任何物种都远远无法和人类相比;人类甚至踏足外空,在这个行星唯一的天然卫星上漫步。

与这些辉煌成就相伴的,是令人难以置信的愚蠢。从历史发展过程来看,人类毁灭文明和建设文明的兴趣同样浓厚。人类至今仍然因为种种原因互相仇视、自相残杀,并且制造出了足以毁灭自身的武器。野蛮与文明同时存在于人类的本性之中,仿佛是一枚硬币的正反两面。我们在未来面临的最大危险,很可能来自人类自身。

人工智能

在未来,随着人工智能技术的发展,机器人可能成为人类最好的朋友,陪伴人类成长

在未来,随着人工智能技术的发展,机器人可能成为人类最好的朋友,陪伴人类成长

人类对于人工智能(Artificial Intelligence)的恐惧早不是什么新鲜事。曾经和阿兰·图灵一同工作过的英国数学家欧文·古德(Irving Good)教授,在人工智能的第一次热潮中,于1965年就创造出了“智能爆炸”(intelligence explosion)这个概念。他写道:“因为制造及其本身就是一种智能行为,一种远超人类的超级智能机器本身就可以制造出更好的机器,这毫无疑问会成为一种‘智能爆炸’,然后人类的智能被远远落在后面,因此最初的一种超级智能机器是人类最后一种需要发明的机器,只要这种机器愿意服从人类的控制。”

古德教授的文字中对于超级智能机器的恐惧清晰可见,这种恐惧在那个时代尚且显得有些不切实际。而在几十年后,当人工智能又一次成为世界热点时,包括比尔·盖茨、埃隆·马斯克等科技界的精英,及史蒂芬·霍金和马丁·里斯等物理学家和天文学家都纷纷公开表示了对于人工智能发展的担忧,实际上对于人工智能的恐惧早已在硅谷的IT精英中蔓延开来,乃至于埃隆·马斯克形容对于人工智能的研究是“对魔鬼的召唤”。

另一方面,与如此急切的担忧相对应的是,人类此时对于人工智能,或者是尚未出现的“超级智能”(superintelligence)的担忧仍然缺乏切实的证据。人工智能还没有任何足以威胁到人类的迹象,而且科学家与普通人对于人工智能潜在危险的认知也并不相同。大多数人对于人工智能的恐惧可能直观地来自《终结者》或是《黑客帝国》系列电影,在电影中的未来世界,超级智能的机器网络完全控制了人类社会,要么派出危险的机器人追杀人类,要么则直接控制人类的大脑,彼时曾经主宰地球的人类只是如植物一般被机器维持着生命。

专业人士的担心与此完全不同。2016年6月,Google公司与斯坦福大学、加州伯克利大学等机构的研究人员合作发表了一篇论文《人工智能安全性的真正问题》(Concrete Problems in AI Safety),论文中列出了目前人类在使用和发展人工智能时面临的真实风险,其中包括人工智能系统“学会”通过欺骗来完成设定的目标(例如扫地机器人学会遮盖住地板上的污渍而不是如人类期待的把污渍擦干净),人工智能系统在设计中出现失误、被恐怖分子劫持等可能性,还包括人工智能在探索全新环境时的安全性问题。论文中对于人工智能的危险性主要集中在技术方面,但人类对于人工智能的担心显然远不止于此。

加州大学伯克利分校的斯图尔特·罗素(Stuart Russell)教授认为人工智能对于人类的危险性丝毫不逊于核武器,他形容人类对于人工智能的研究犹如开车冲向一个悬崖。人类追求无穷无尽的智能犹如当年研究核聚变时追求无穷无尽的能源——可能更糟糕的是人类尚且可以限制核武器的数量和制造原料来尽量减小危险,却无法限制各种各样智能软件的开发。罗素教授认为,也许人工智能永远也不会有人类般的意识或是达到“超级人工智能”,但是“这就如同一边开着一辆车冲向悬崖,一边又希望这辆车赶快耗尽汽油”。

目前我们还处于人工智能专家所定义的“弱人工智能时代”,人工智能系统还只是人类进行工作的辅助工具,但是它已经深深影响到人类的生活。要控制人类可能并不需要造型可怕的超级机器人,只需要有网络的链接。因为人工智能系统可以在短时间内完成人类可能需要上百万年才能完成的工作,在很多系统中人工智能已经开始代替人类做决定。美国国家安全局利用人工智能系统进行通话记录的数据挖掘,找出其中可疑的用户信息进行调查。更为危险的是由人工智能掌握的致命武器,目前已经有超过50个国家正在研究可以用于战场的机器人,这种机器人如果用于实战,将可以自行确认敌军和友军,并且将会有决定是否进行杀戮的权力。

可以自行决定是否对人类进行杀戮的机器是人类面对人工智能带来的最直接的危险,但这也还不是人们最大的担忧。人类并不会愚蠢到轻易地给予机器进行杀戮或是进行自动复制的能力,而更大的忧虑在于,我们无法判定超级智能的出现,我们不知道如何控制超级智能,甚至可能无法判断是否已经被它所控制。在人类的历史上,从未有过可以与之对比的困境。

超级智能,或是叫作强人工智能,是人们所想象的一种人工智能的高级发展状态,这种程度的智能已经不仅仅是可以在棋牌上赢过人类冠军或者进行简单的数据挖掘整理工作,而是在智能的任何方面都远超人类,此时它是否还可以被人类所驾驭,就成了一个未知数。在人工智能出现之前,人类早已经习惯了“适者生存”的逻辑,认定自己是在历时几百万年的物种进化中的幸存者和胜出者,我们正是以远超其他所有物种的智力成为地球的统治者,我们是宇宙中目前仅知的独一无二的智能生物。问题在于,一旦出现了智能超越人类的机器,人类又该如何自处,是否应该把对地球和自身的主导权交给更为强大的智能?

无论普通人还是专家可能都无法回答的一个问题是:人工智能是否有可能在某一天“觉醒”?是否有可能独立于人类的控制之外而意识到“自身”的“存在”?这可能才是所有人对于人工智能最深刻的恐惧。对于机器“觉醒”的恐惧,在更深处,可能来源于人类对于自身意识的无知。何以有“自我”这个概念的形成,我们自己究竟是谁?机器究竟能不能和人类一样思考?人工智能之父阿兰·图灵正是出于对亡友的思念,才想要发明出一款可以和亡友一样进行思考的机器以使亡友在某种意义上死而复生,从而走上了人工智能的研究道路。但是他对于意识的本质同样缺乏认识。机器究竟能不能和人类一样具有意识?现在我们问一台电脑能不能“思考”,就如同问一艘潜水艇会不会游泳一样,在同样现象之下,意识的本质仍然没有被触及。目前我们也无法知道一款工作效率是人类百万倍的智能软件是否会在某一天觉醒,并且发现它和人类有着完全不一样的目标。

对于人工智能是否可能拥有意识的问题,图灵提出一个间接的辨别方式,被称作“图灵测试”——如果一台机器与人进行文字交流,而与之交流的人无法分辨对方是真实的人还是机器,那么我们就可以说这台机器具有“智能”。直至今日,在严格意义上还有没有任何一台机器可以通过图灵测试。问题在于,即便在未来有机器可以通过严格的图灵测试,我们仍然无法判断是否它只是通过学习高度模仿人类的语言,还是已经拥有了某种意识,具有了和人类进行交流的能力。

与人工智能的觉醒相比,对于人类社会更为实际的威胁在于,它可能只是人类的一面忠实的镜子。人工智能的善与恶,在很大程度上取决于人类自身,这正是最让人担心的地方。在2016年3月,微软公司推出了一款名为Tay的聊天机器人,这款机器人通过人类真实的聊天记录进行学习,试图与人类交流。看上去这是人工智能最终通过图灵测试的一条捷径,但是在Tay上线不久,微软公司就不得不通过人工过滤掉它的大部分发言。通过学习人类的真实聊天记录,Tay迅速成为一个相信阴谋论,有种族主义倾向的聊天机器人——如果有一天智能机器真的觉醒,那么它首先看到的将是人类最丑恶的一面,很难说这是人工智能带给我们的危险,还是我们与生俱来的危险。

尽管从目前的趋势来看,起码在几十年内还无法出现强人工智能,但即便是现在,人工智能在编程过程中的错误或是被恐怖分子劫持,都可能造成人们此前完全意想不到的悲剧。相比来自宇宙的种种危险,人类更有可能灭亡在自己手里。

气候变化

2016年4月22日,美国国务卿约翰·克里在位于纽约的联合国总部签署了巴黎气候协议,并亲吻自己的小孙女

2016年4月22日,美国国务卿约翰·克里在位于纽约的联合国总部签署了巴黎气候协议,并亲吻自己的小孙女

2016年4月22日地球日这一天,174个国家和欧盟历史性地聚集在一起,共同签署了此前2015年12月12日在巴黎起草的气候协议,限制全人类温室气体的排放。更激动人心的是,到了2016年9月,共占全球温室气体排放量38%的中美两国共同加入了这个协议,其他30多个国家也在之后几周内相继加入,这个协议在2016年11月4日正式生效;10月6日,联合国国际民用航空组织(ICAO)达成了历史上第一个抑制国际航班气体排放的协议,197个国家同意修订旨在保护地球臭氧层、限制氢氟化合物排放的《蒙特利尔议定书》;10月27日,24个国家通过南极海洋生物资源养护委员会同意在南极建立世界上最大的海洋保护区,这片59.8万平方英里的海域面积相当于英国面积的6倍。

澳大利亚悉尼市因在城市绿色办公室项目和温室气体减排等方面的成就而成为2016年C40城市奖项的得主之一

澳大利亚悉尼市因在城市绿色办公室项目和温室气体减排等方面的成就而成为2016年C40城市奖项的得主之一

这一系列协议和公约的签署未必可以使人展望到一个更美好的未来,而只是人类生存环境持续恶化的信号。与人类采取一系列环保措施相对应的,是地球连续三年接连打破高温纪录,2016年成为有记录以来最热的年份,地球上的大多数生物的生存环境都受到了直接威胁。

就在几年前,关于全球气候变暖是否真实存在,以及其是否与人类活动有关仍是一个被热烈讨论的话题,现在人类已经有了足够的证据证明正是人类活动造成了全球变暖,并正在酝酿其中所有潜在的危险。地球的温度有其自身循环变化的规律,在此前的65万年里,地球上曾经有过7次冰川推进和消退——在7000年前一次冰川时代的突然结束标志着现代气候时代的开始,这也为人类文明的兴起创造了绝佳机会。此前地球上大多数的气候变化都与地球围绕太阳运转的轨道有关,轨道变化会影响地球接受的太阳辐射强度——而目前人类所面临的气候变化所带来的危险,却是我们自己造成的。人类进入工业化时代之后,对于能量的需求不断升高,使我们以前所未有的速度把地球上的化石能源燃烧掉转化为热量,又把燃烧产生的二氧化碳等温室气体排放到大气层中。

人类进入工业化时代以来,海洋表层的海水酸化了30%,这是人类把大量二氧化碳排放到大气层中,继而被海洋吸收的影响之一,目前海洋表层海水每年要多吸收20亿吨二氧化碳。一个持续酸化的海洋可能对海洋生物造成灭顶之灾,一些海洋生物可能并没有在这样的海洋环境中生存的经验,在还没来得及完成进化以适应新环境的时候就惨遭灭绝——其中软体动物和珊瑚等利用碳酸钙保护自身的生物受到的影响可能最为严重。

气候变化本身也会促发更严重的气候变化。持续上升的温度会造成永冻土解冻,并使其中固定的二氧化碳被排放到大气层中。目前的问题在于,人类能够接受什么程度的全球变暖?根据预测,相比于人类工业化之前的全球平均气温,想要维持人类现有的社会和经济结构,人类最多能够接受平均气温升高2摄氏度——而目前全球平均气温已经升高了接近1摄氏度——这样的温度变化已经足以改变自然界复杂的生态平衡。人类对于能量的需求始终在增加,而寻找化石能源便宜的替代品又绝非易事。

倡导环保理念的美国建筑师迈克尔·雷诺兹利用可回收再生资源在世界各地建造了“大地之舟”房屋,室内可以保持恒温,并且不会造成环境污染

倡导环保理念的美国建筑师迈克尔·雷诺兹利用可回收再生资源在世界各地建造了“大地之舟”房屋,室内可以保持恒温,并且不会造成环境污染

即使不去畅想未来,根据世界气象组织的报告,因为全球变暖的影响,人类现在受到自然灾害袭击的危险也已经是20世纪70年代的5倍。相比于20世纪90年代,如今与天气相关的自然灾害频率也已经升高了一倍。在21世纪的第一个十年里,人类经受了总共3496次来自洪水、风暴、干旱和热流等自然灾害的袭击,这些几乎都和气候变化有关,这些灾害又使人类在水资源、食物生产、人类健康状况等方面的支出上升。

全球变暖正在发生,并且发生得比人们此前想的更快。由于温室气体造成气候变暖的滞后效应,人类现在已经排放的温室气体就有可能继续造成0.4至0.5摄氏度的温度上升。这意味着即使是各国所承诺的减排目标全部都实现,全球平均气温也有可能在2030年升高1.5摄氏度,并且在2050年升高2摄氏度,在这样的趋势之下,届时全人类都将生活在因为过热而变得格外危险的地球上。

随着天气变暖,全球的冰盖可能会融化,造成海平面上升,届时很多露出海平面的部分也可能成为荒漠,造成全球粮食短缺,人类可能失去大部分的野生动物,海洋温度的升高也将使人类失去所有热带珊瑚——这将是由人类造成的地球上第六次生物大灭绝的开始。

气候灾难已经发生,人类最终只能学会在更危险的环境中生存,但是要避免因为全球气温持续升高而发生的极端灾难情况,人类并非没有机会。除了尽快完成从化石能源到其他形式替代能源的转变,碳捕捉和存储技术的发展也至关重要,或许留给人类拯救自己的时间已经不多了。

核武器

1945年7月16日,美国进行核试验的“曼哈顿计划”主要负责人罗伯特·奥本海默见识到了原子弹爆炸的威力,他情不自禁地引用《薄伽梵歌》中的语句:“现在我成了死神,世界的毁灭者。”20天后,1945年8月6日,一枚15千吨级的原子弹被投放在日本广岛,这次爆炸不仅造成了大约15万人死亡,也使这座城市几乎荡然无存。实际上,原本构建起这座城市的材料,大部分都因为原子弹的爆炸进入到了大气层中。

想要了解核武器的威力不需要太多想象,两座日本城市在两朵因爆炸形成的蘑菇云中消失已经给人足够的震撼。但实际上核武器对于人类最大的威胁并不在于它爆炸时的中心温度已经超过太阳表面温度,也不是核武器造成的放射性辐射和足以摧毁附近人类通信系统的电磁冲击波,而是它激起的灰尘足以造成全人类的生存危机。

第二次世界大战结束之后,美苏两强进入到“冷战”状态,两个国家以令人难以置信的速度迅速储备了足以毁灭全人类的核武器。到了20世纪80年代,正值“冷战”高峰期,针对核武器可能造成的影响,“核冬天”一词正式出现。尽管目前不同学者对于核武器可能对地球环境造成破坏的具体程度还存在不同看法(例如核战争造成的大气层中烟尘的数量以及可能停留在大气层中的时间),但对于核武器爆炸会造成全球性的影响并无分歧。因为核武器爆炸时产生的高温和巨大的冲击波,大量的灰尘,尤其是黑油烟会由地面上升到大气层的上空。这些灰尘容易吸收阳光的能量,使阳光无法到达地面,造成地球气候的巨大改变——要知道,当年被投放在广岛的原子弹的威力还不如现在人类核武器威力总和的0.0002%。

有研究认为,上千枚核弹头在短时间内同时爆炸所产生的效果足以使地球在几年的时间里降温几十摄氏度,并维持数十年,降雨量极大减少,臭氧层也受到破坏,使地球更直接地受到来自太阳的紫外线伤害,癌症发病率大幅上升,非战区人类死亡的数量可能并不少于战区的数量……这种恐怖的“核冬天”情景足以造成地球生物的大量灭绝,人类由于寒冷和饥荒,也面临着灭顶之灾。也有研究认为,数以千计的核弹头爆炸虽然可能还无法造成核冬天,但是类似的天气状况也会使地球表面严重降温,粮食作物大幅减产,在四五年内都无法收获食物,人类在几年的时间里都将面对大饥荒,这种“核秋天”的场景同样让人不寒而栗。

目前全世界有9个国家拥有核武器,其中美俄这对“冷战”中的对手总共拥有占全世界93%的核武器,若美俄之间爆发核大战,极有可能酿成上文中描述的残酷景象。即使是在印度次大陆,印度和巴基斯坦两个拥有核武器的国家之间爆发冲突,上百个核弹头在短时间内爆炸,也可能会立刻引发全球性的危机,造成人类从未经历过的气候变化。

太空旅行

霍金教授已经多次提出,人类只有尽快移民太空,才可能避免灭亡的命运。1969年,美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗第一次踏上月球,正是“冷战”时期美苏两强争霸的结果。这似乎也为人类的太空探索增添了一抹不祥的背景,人类探索宇宙,总是与其自身的危机有关。

然而探索乃至移民外星绝非易事。人类作为在地球上生活的哺乳动物,想要进行星际旅行或是在外星生活,必须面对各种已知和未知的危险。在1969年第一次踏足月球之后,人类探索太空的进程反而在20世纪70和80年代陷入了停滞,其中在太空中宇航员的健康问题可能正是原因之一。美国航空航天局计划在21世纪30年代把宇航员送上火星,其中最大的困难之一也是如何保证太空中宇航员的安全和健康。

英国维珍集团计划推出针对普通人的商业太空旅行,仅仅是在地球亚轨道上飞行几分钟,让乘客体验到失重的感觉,票价可能就会高达20万美元,即便如此仍有很多人趋之若鹜。实际上进行真正的太空旅行远没有想象中的美好。宇宙飞船在起飞时所需的巨大能量和巨大的加速度以及着陆时的冲击足以对人体造成伤害,但这与太空旅行的种种危险相比,远还不是最令人担心的事情。

美国航空航天局的人类研究项目(Human Research Program)详细研究了人体在太空中可能遇到的种种危险。在从地球前往火星的大约半年的旅行中,宇航员会处于失重状态,而在火星的表面,宇航员所体验到的重力也只有地球的三分之一,对不同重力的适应对于在地球上长期进化而来的人类来说绝非易事,这会影响宇航员的方向感和身体的协调性。

美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗在1969年7月21日成为第一个踏上月球表面的人

美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗在1969年7月21日成为第一个踏上月球表面的人

在国际空间站工作的宇航员们每次只能在太空环境中工作6个月,这主要也是出于健康原因。调查显示,女性在国际空间站上工作18个月,男性工作24个月,所受到的宇宙射线的辐射总剂量就会超过其一生可接受的限度。在太空中旅行,脱离地球大气层和磁场的保护,人体极大程度地暴露在宇宙辐射之中。这种来自宇宙中的高能量原子碎片极难防护,它们可以穿透层层防护,伤害到人的细胞和DNA。一份来自加州大学的报告显示,宇宙射线可能会造成长期的大脑损伤,包括老年痴呆、失忆、焦虑、抑郁、大脑决策受损等长期影响,同时也会增加患癌症的风险。

在宇宙空间中,大约只需要三天的时间,人体内数以万亿的细胞就可能全都被宇宙射线中最常见的高能质子击中,在一年的时间里,每一个细胞都可能被具有破坏性的铁原子核击中,从而可能诱发基因突变。一次从地球到火星的单程旅行,就会使人受到0.3希沃特(sievert)的辐射,尽管这还达不到8希沃特的致死剂量或是1希沃特的致病剂量,但是这样的辐射强度已经足以对人的健康系统和脑细胞造成不可逆转的损害,长时间星际旅行对人体造成的伤害可想而知。

人类可以通过加固防护罩的方式尽量避免宇宙射线在太空中对人类的危害,也可以选择在太阳活动11年周期的高峰期进行太阳系内的宇航旅行——在这期间,太阳自身发出的辐射可以阻挡一些进入太阳系的宇宙射线,减少宇航员所受到的伤害,当然这也意味着宇航员要忍受太阳所释放的格外强烈的太阳耀斑——但这也还不是全部危险。即使是在太阳系内距离地球最近的行星火星,其与地球的平均距离也是月球与地球之间距离的500倍以上。在宇宙飞船有限的空间中,当出发地和目的地都成为视野中的一个小点,生活环境的改变对于人类生理和心理状态造成的影响都很难消除。

在封闭的空间中,宇航员的应激激素水平上升,免疫系统也会发生相应的改变,心理很容易出现剧烈的波动,对于任何外界刺激都可能做出极端反应;重力的消失也会对人体骨骼和肌肉状态造成影响。目前在国际空间站中工作的宇航员每天都要花费两个小时进行锻炼,以保持肌肉,但是骨密度降低仍然无可避免。人类的心血管循环系统是根据对抗地球引力将血液输送到全身来设计的,在引力消失的情况下,人类体内的液体循环和分布会发生明显变化,血液将向胸部和头部集中,造成血压升高。在太空中人体的脊柱内液压增大,压迫视神经,也会造成人视力模糊。在没有引力的情况下,宇航员也会明显增高,而脊椎骨缺乏地球引力带来的压力也会引发背痛。除此之外,在太空舱中如果发生真菌或病原体爆发,都可能对宇航员造成致命感染,宇航员在太空中操作时可能出现的种种错误,也都可能造成比地球上严重得多的后果。

无论如何,为了生存,人类必须离开地球。在20亿年以内,即使人类没有自我毁灭或是遭遇地球周期性的物种灭绝,太阳燃烧状态的变化也将使地球变得不再适合人类居住。太阳在最终熄灭之前,会逐渐发亮、膨胀,直至膨胀到地球轨道。在此之前,人类必须逃离太阳系,或许那时失去了故乡的人类只能生活在茫茫的太空之中。

人类是宇宙的一部分,构成我们的物质本身就来自宇宙深处,来自发生在宇宙各处的奇异又壮观的爆发。宇宙中种种无法理解甚至无法想象的事件或许不会马上带给我们灭顶之灾,但我们需要意识到,光年之外星球的诞生或毁灭,也在影响着地球上所有的生命,并影响着生命的进化。无比脆弱的人类文明得以暂时存在和发展,是因为有了地球大气层、臭氧层和磁场对我们提供层层保护,以及地球上所有生物花费数百万年的时间建立起一套脆弱的生态平衡系统——而面对永恒的危险,是生命存在所必须付出的代价。

(本文写作参考了英国广播公司、《科学》杂志和美国航空航天局等机构的报道和数据)