这个时代的库哈斯:从城市到乡村

作者:贾冬婷

建筑师,或大都市的枪手作家

建筑师,或大都市的枪手作家

在1923年的莫斯科,一名建筑系学生设计了一个漂浮的游泳池。为了证明这一想法的力度,学生们决定做出样板:一个用螺栓将金属板固定在钢框上的长方形。一天,他们发现如果联合起来同步游泳,在作用力与反作用力的作用下,游泳池就会缓慢地朝着相反的方向移动。于是,他们决定将这个泳池作为投奔纽约之舟,一起冲着克里姆林宫的金色洋葱头方向猛游,指引着泳池离开了莫斯科。终于,在花了40年横渡大西洋之后,建筑师们到达了纽约,他们几乎忘记了——他们不得不游向他们想离开的地方,游离他们想去的地方。而且奇怪的是,1976年的曼哈顿对他们来说是如此熟悉。他们一直幻想着不锈钢的克莱斯勒和飞扬的帝国大厦。在学校的时候,他们甚至有着比这还要大胆的设想。讽刺的是,这个泳池就是证据:云倒映在它的表面,它更甚于一座摩天楼——它是人间的一片天堂。

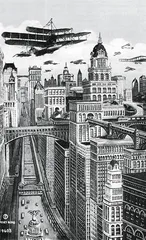

库哈斯提醒我们注意这个《癫狂的纽约》中文版封面。他的这本经典著作初版于1978年,当时选用的封面是克莱斯勒大厦和帝国大厦同床共枕、窗外摩天大楼林立的场景,由他当时的妻子马德隆·福里森多普所绘,那是当时纽约的一幅现实主义图景。相比较而言,40年后的中文版封面图,则更接近于他写作时的本意,一种夹杂着现实与幻想的都市小说,一种对都市的弗洛伊德式精神分析。“这本书写于1976到1978年间,正值纽约破产的时候,整个城市就像个战场,生活在里面的人们为自己的生命安全担忧。在当时的状态下,很多人认为‘大都市’是不现实的东西。”库哈斯告诉我们,他在当时将曼哈顿归结为永远的“危机之都”的负面分析中逆流而上,在书里所描述的是理论上的曼哈顿,作为猜想的曼哈顿,摸索着搭建了一个大都市的未来,可以说是一部“给曼哈顿补写的宣言”。

在成为建筑师的一开始,库哈斯就将建筑置于都市的上下文中,进而置于不断变化的历史和政治环境中。他首先关切为什么会有这样的问题,然后才是作为个体建筑师去试图解决问题,他的名言是:“文化无能为力之事,建筑也一筹莫展。”

作为一个出生于1944年的典型“战后婴儿”,库哈斯的政治敏感似乎是与生俱来的。他向我们展示了一张家乡鹿特丹在“二战”中被德军轰炸得满目疮痍的照片,他说,很庆幸自己拥有对废墟的记忆,因为当今的一个问题,就在于一些人经历了艰难时代,而另一些人从未体验过世事艰辛。库哈斯认为,近日特朗普当选美国总统,就是一场“穷人对那些被宠坏的精英的复仇”。

1968年,“五月风暴”席卷欧洲,库哈斯作为记者负责报道发生在布拉格和巴黎的骚乱。他此后不断反思这一事件的遗产:“破裂感、动荡感几乎成了我那一代人的精神地图,也在某种程度上塑造了我的精神状态。”当时已经进入伦敦AA建筑学院的库哈斯的毕业设计选择了一个有政治争议的题目——柏林墙,想要借此证明,建筑不仅仅是一种专业,不仅仅是爱与和平,其实建筑本身就是权力的工具。“柏林墙不仅是一条物理边界,更是‘冷战’世界的一条心理界线。当1989年苏联即将解体、柏林墙被推倒时,我们都觉得,世界上再也不会有一堵新的柏林墙了。但实际上并非如此,‘墙’从未消失,比如以色列和巴勒斯坦之间的墙,比如特朗普所宣称的要在美墨边境立起隔离墙。因此我认为,人们不该忽略建筑所具有的政治维度,因为它总是存在的。”

1972年,28岁的库哈斯获得纽约共同体基金的一笔奖学金来到纽约。深受俄国构成主义影响的库哈斯,此时的心境应该和他后来在书中假托的“漂浮游泳池”故事里的俄国构成主义建筑师们有几分相似:似曾相识的曼哈顿,比他想象中的更平淡无奇吗?这个荷兰人在欧洲革命的巅峰时刻,在旧大陆的街垒之外发现了新的战场吗?事实上,当时的世界城市都处于解体的危机之中,曼哈顿的情况更为惨淡。在这样的情形下,库哈斯却花了5年时间写作《癫狂的纽约》,而且“在一个憎恶宣言的时代”,想要为20世纪余年就一种都市主义写下一份宣言,重新证明城市作为文明集合体的价值。

这个前编剧自封为曼哈顿的“枪手作家”,“终日引领逐奇的电影明星们太过自我中心了,无以探察样式;太过粗枝大叶了,无以表述意图;太过浮皮潦草了,无以记述过往,枪手作家为他们代言了一切”。他尽责地阐释了曼哈顿主义:“一种都市的意识形态,从它初生伊始,就仰赖大都市情境里超高密度中的奇观和痛苦而成长,作为一种值得推崇的现代文化的基础,人们从未对这种情境丧失信心。曼哈顿的建筑是一种获益于拥挤的样板。”这一“拥挤文化”的基础是1807年纽约都市规划中划分的“网格”,“网格的两维法则为三维上的无法无天创造了自由”,摩天楼成为都市纪念碑;与此同时,这种巨无霸建筑的内部与外部像是实施“脑前叶切断术”似的彼此脱离,上下楼层之间也“分裂”了——形式不再追随功能。事实上,曼哈顿自建造之初即充满了分裂的征兆,在库哈斯为其“补写宣言”的时候,这种癫狂已表面化,也对人们的深层心理产生了影响。或许,在癫狂中以自己的方式前进才是出路。

可以说,《癫狂的纽约》既是一部关于大都市的历史,更是一部预言,历史证明了它的先见之明。这本书的中文版译者唐克扬说,在“冷战”走向尾声的20世纪80年代,超级大国之间的政治争霸逐渐开始为经济领域的勾心斗角所取代,欧洲进入了所谓“第二次现代化”的热潮中。1989年后的“新欧洲”以及民主模式,伴随着全球范围内的文化重新洗牌,先锋建筑师在经济低潮时期孕育的大胆思想,纷纷在世纪末的现实土壤中开花结果,随着既有规划模式在实践中的失败,这种改头换面的都市学变得前所未有的重要了。结果变得相当复杂:《癫狂的纽约》之后的纽约现实并不让人兴奋,与此同时,全球化的出现带来市场享乐主义的甚嚣尘上,特别是在第三世界国家,出现了更多的大城市,甚至特大城市,甚至西方国家也出现了大型混合使用建筑在中心城市的繁荣。

库哈斯说,在来势汹汹的全球化之中,建筑师的角色已经彻底改变了。全球化以不可思议的方式,扩展了建筑师的工作范围,他们可能在世界上任何地方来建造。与此同时,他意识到,90年代早期是非常关键的历史时刻。全球共享的普世价值不是自由主义,也不是民主,而是市场经济。经济替代了政治,成为中坚力量。唐克扬说,库哈斯并没有像一个学者一样去分析这种“大”的渊源,而是去了解这些需求如何在实际上根本地改变了我们所需求的空间。他广泛研究纽约、深圳、拉各斯等与欧洲完全不同语境下的新城市,混乱、不可预测、反经典,成为他热衷的新型城市标签,这也再一次应验了他在《癫狂的纽约》中的预言。亚洲也再次留下了他的足迹。在90年代的写作中,他提到了香港的九龙城寨,以及珠江三角洲的造城运动,“不仅是拿毛泽东和他逝去的经济方针做文章,也是对于曼哈顿主义和它的拥挤文化的再思考”。——显而易见,“拥挤文化”和“大”都关乎政治、经济和市场,他们并不是空穴来风。然而,如此的市场和经济只有在建筑师为之倾倒的“奇观和新奇”之中才能茁壮成长,更加戏剧性的建筑可能在文化上为建筑学带来彻头彻尾的自由,因为这像是使得规则的制定者和实施者融为一体了。

CCTV大楼也始于这一时期库哈斯对历史趋势的一种判断。“9·11”事件搅乱了西方社会的政治格局,全球化的政治环境开始确立,第三世界国家逐步崛起,这使得库哈斯把目光投向迅速加入世界政治话语圈的中国。那时候他的事务所还被邀请参加另一个非常重要的竞标,就是纽约世贸大厦的重建项目,但他选择了北京。“美国那时候几乎是全民反恐,复杂的意识形态背后还有一种对旧日辉煌的留恋,很难说这种心态是积极进取的。而中国的城市发展则给人一种朝气蓬勃的印象,我更看好这样的前景。我设计CCTV新楼的初衷很简单,就是想为北京、为现代媒体建立一种新的身份。”库哈斯说,CCTV的设计志在挑战占统治地位的摩天楼竖向模式,引入多维的概念,开创一种既普适又特定的摩天楼形态。“对建筑师来说,北京的确是一个极具魅力的场域,我们可以想象并尝试不同的策略:城市保护不应只关注历史古迹,而应更为包容,50到60年代的社会主义建筑、政治事件空间等都应得到保护;不仅仅要保存‘中心’,同样要着眼于中心以外的区域;不能只看到那些被星星零零挑选出的‘中国元素’,而是要关注文化内部的一致性和整体性。”

面对CCTV大楼在15年后的持续争论,库哈斯坚持,CCTV定义了北京CBD的主流文化身份认同,是不争的事实。这座建筑所遭遇的抹黑,或许只是媒体系统的失能,他们过于激进,过于简单化。他认为,这座建筑并非他自我个性的表达,而是对中国特定政治语境的恰当注解。“假设我现在重新来设计这座大楼,我还是会给出同样的设计。”

乡村,城市的一体两面

乡村,城市的一体两面

在《癫狂的纽约》中,库哈斯描绘了一种以绝对理性的方法达到非理性目的的城市,它最终导致了都市文化的“突变”,这种突变“已经不再能够为传统的建筑、景观和城市规划术语所描述”。而如今,高科技正在颠覆我们习以为常的城市环境,塑造着一个日益秩序井然却又光怪陆离的社会。库哈斯认为,现在的城市不再是充满冒险的、无法控制的,而变得越来越智能和精确,或许我们还会怀念不可预测的城市系统,就像他曾甘为枪手作家的纽约。

城市未来的变量在哪里?大约从10年前开始,库哈斯将目光投向乡村。他意识到,城市化创造了令人难以置信的速度,已经有一半的人口移入城市,城市与乡村之间的互动共生关系几乎存在于每一个大都市,可以称之为开放性。但是,长期以来,我们只对城市情有独钟,被城市化状况的普遍性数据所轰炸,与这一状况相对应的乡村问题却被忽略:人们涌入城市的背后留下的是什么?事实上,城市仅占全球面积的2%,剩下的98%是乡村,那显然是更大的区域,就这样被视而不见。在这样的图景中,他渴望以一种复杂的视角来审视乡村。

库哈斯发现,在过去100年间,乡村无论是地理风貌还是人口构成,都在以某种更戏剧化的方式改变着,这一改变的驱动力是资源的全球化再配置。他的团队试图研究世界各地的乡村情况,包括苏联时期的21世纪乡村改造计划、中国的人民公社运动、最近德国的难民接收计划,还有美国硅谷附近的智能机械化无人乡村。这些案例或许迥异,但合在一起可以勾画出乡村的未来面貌。比如他们在阿姆斯特丹以北的乡村发现了一种繁荣发展的非农业乡村景观,或者说是一种“中间状态”的土地使用类型,正是由于两种并行但相反的力量的作用——一方面是农民变得多样化,另一方面是都市人的流入。农业的数字化实践也越来越普遍,从种植到收割,每一个环节都与技术息息相关。例如曾在19世纪彻底变革农场的拖拉机,现在已经成为装备计算机的工作站,在拖拉机司机和土地之间创造了一个无缝的数字化界面。从工作方式上看,现在的乡村已经变得与城市非常相似。他举了一个例子,在距离硅谷几十公里的内华达沙漠边缘,大量科技公司建设了一批世界最大的工厂,完全采取自动化控制,几乎没有人类的身影。库哈斯称之为“后人类建筑”,那里的乡村甚至比城市更城市化。

事实上,乡村已经成为变革的前线。“这个先前被季节变幻和农业生产所支配的世界,现在已经变成转基因实验、季节性移民、土地并购、政治动乱、数码控制的毒药仓和炸弹库——乡村比大部分快速发展的城市更加反复无常,如果不了解乡村,就无法了解城市。”永远将目光投向未来的库哈斯将乡村视为下一个战场,他也将中国的乡村问题反问回来:中国会是个例外吗?中国乡村是否也会追逐西方的步伐,像城市一样受全球化的牵引? 库哈斯曼哈顿人物建筑